協同發展粵港澳,迸發活力大灣區——河海學子線上訪談香港教聯會副主席穆家駿

2022年是香港回歸祖國25周年。盡管香港經歷了很多風雨挑戰,但都無法阻擋香港作為粵港澳大灣區一份子前進的腳步。其中一個重要原因就是“愛國者治港”原則得以全面、穩固落實。

為探索學習“愛國者治港”的深刻含義,7月25日,河海大學力材院“協同發展粵港澳,迸發活力大灣區”實踐團隊有幸聯系到香港著名愛國教師穆家駿先生,并對其進行了線上采訪。 穆家駿先生任教于香港培僑中學,是一名歷史和通識課教師,同時擔任全國青聯委員、香港教聯會副主席、香港青年民建聯副主席、民建聯干事等職責。

穆家駿先生任教于香港培僑中學,是一名歷史和通識課教師,同時擔任全國青聯委員、香港教聯會副主席、香港青年民建聯副主席、民建聯干事等職責。

訪談中,穆家駿先生就香港新生代青少年的愛國主義教育、香港與內地之間的交流扶持與合作、香港回歸后的發展歷程等方面,與實踐團隊進行了深入交流。 (實踐團與穆家駿先生的交流)

(實踐團與穆家駿先生的交流)

以史為師,同開新篇

身為一名愛國愛港的90后青年教師,穆家駿先生利用三尺講臺給學生上好愛國教育課,用歷史培養學生的國家觀念和身份認同感。而培僑中學作為香港傳統愛國學校,建校七十余年,將愛國教育元素穿插在各個科目中。無論是培僑中學還是穆先生都受到兩岸媒體的爭相報道。

穆先生談到,歷史教育是非常好的一個愛國教育渠道。自創校以來,無論在港英時期還是在回歸之后,培僑中學都是堅持進行恒長的愛國主義教育。要加強愛國主義教育,首先需要了解整個國家的歷史和發展。

與此同時,香港作為粵港澳大灣區的一份子,走上了同祖國內地優勢互補、共同發展的寬廣道路。“整個香港的發展跟新中國的發展,其實都是連在一起的。怎樣讓香港成為一個現在我們看到的一個國際金融中心,其實跟背靠祖國關系很大。”穆先生通過舉出身邊的例子,以香港市民的角度講述黨的十八大以來香港在祖國的幫助下民主和經濟的發展進步。 風風雨雨,堅定支持

風風雨雨,堅定支持

“民有所呼,我有所應”。習近平總書記的這番話,讓香港民眾對第六屆特區政府更有盼頭,對“愛國者治港”原則更加有信心。

穆先生向實踐小組分享了香港近年的砥礪發展,強調國家認同感的重要性,呼吁加強對香港青少年對中國人的身份認同教育。“我覺得非常可惜的就是,回歸以來,我們沒有做好愛國主義教育,所以很多的年輕人沒有清楚認識到,在整個社會或者整個世界的發展當中,自己作為一個中國人,應該怎樣去看待香港未來的發展,怎樣去看待國家的發展。新一屆的特區政府必須要把教育、媒體這兩方面做好。我們要有一個穩定的社會環境,未來還需要更多的人才。而香港的人才培養,不僅僅是培養什么人的問題,更是,怎樣去培養人和為誰培養人的問題。以前我們是培養了很多人才,但是那些人才他們都不覺得自己是中國人。那些人不是為了一國兩制行穩致遠,付出自己力量的人才。”

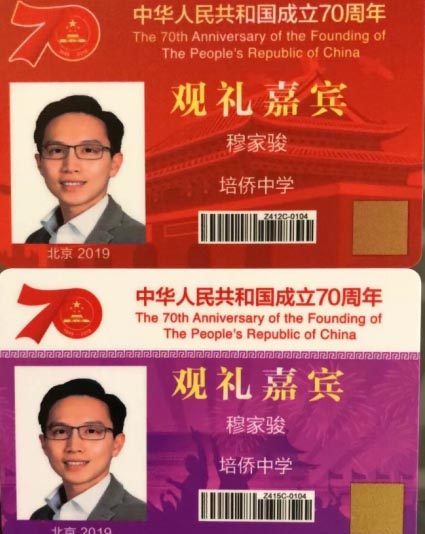

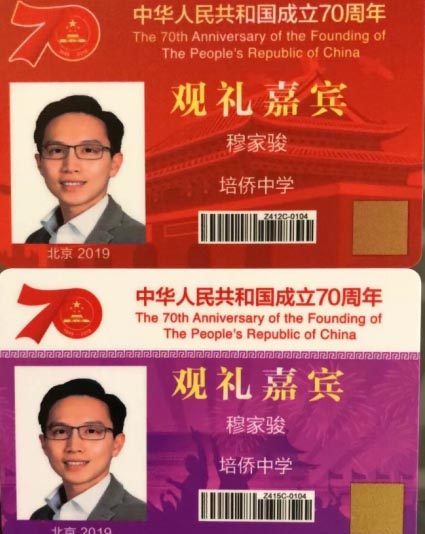

“國安法就是國家為香港社會穩定出手立的‘定海神針’。立法之后,現在香港基本上看不到暴徒,整個社會氣氛終于回到平靜,對教育界來說,我們終于可以有一個比較安寧的環境給我們的學生授課。香港在國安法之后,政權可以牢牢掌握在愛國者手中。” 盡管歷經風雨,但香港市民對于回歸祖國后香港的未來始終充滿信心與希望。穆先生向實踐小組分享了自己獲邀參加新中國成立70周年慶典的經歷,以及參加香港回歸祖國25周年相關慶祝活動的經歷。透過描述,實踐團隊體會到香港市民對于香港的回歸25周年的喜悅:舉辦回歸升旗儀式、學習習近平總書記訪港重要講話、以回歸25周年為名的慶典活動、辯論比賽、攝影比賽、歌唱匯演等等。

盡管歷經風雨,但香港市民對于回歸祖國后香港的未來始終充滿信心與希望。穆先生向實踐小組分享了自己獲邀參加新中國成立70周年慶典的經歷,以及參加香港回歸祖國25周年相關慶祝活動的經歷。透過描述,實踐團隊體會到香港市民對于香港的回歸25周年的喜悅:舉辦回歸升旗儀式、學習習近平總書記訪港重要講話、以回歸25周年為名的慶典活動、辯論比賽、攝影比賽、歌唱匯演等等。

訪談的最后,穆先生對粵港澳大灣區的發展表達了自己的愿景。在粵港澳大灣區的發展中,兩地之間的青年人才交流是非常重要的。香港未來的發展,需要背靠祖國,面向世界。不要讓過去的風波影響了兩地之間的關系。要團結青年的力量,才可以讓整個香港更好的融入灣區的發展。

訪談的最后,穆先生對粵港澳大灣區的發展表達了自己的愿景。在粵港澳大灣區的發展中,兩地之間的青年人才交流是非常重要的。香港未來的發展,需要背靠祖國,面向世界。不要讓過去的風波影響了兩地之間的關系。要團結青年的力量,才可以讓整個香港更好的融入灣區的發展。

為探索學習“愛國者治港”的深刻含義,7月25日,河海大學力材院“協同發展粵港澳,迸發活力大灣區”實踐團隊有幸聯系到香港著名愛國教師穆家駿先生,并對其進行了線上采訪。

訪談中,穆家駿先生就香港新生代青少年的愛國主義教育、香港與內地之間的交流扶持與合作、香港回歸后的發展歷程等方面,與實踐團隊進行了深入交流。

以史為師,同開新篇

身為一名愛國愛港的90后青年教師,穆家駿先生利用三尺講臺給學生上好愛國教育課,用歷史培養學生的國家觀念和身份認同感。而培僑中學作為香港傳統愛國學校,建校七十余年,將愛國教育元素穿插在各個科目中。無論是培僑中學還是穆先生都受到兩岸媒體的爭相報道。

穆先生談到,歷史教育是非常好的一個愛國教育渠道。自創校以來,無論在港英時期還是在回歸之后,培僑中學都是堅持進行恒長的愛國主義教育。要加強愛國主義教育,首先需要了解整個國家的歷史和發展。

與此同時,香港作為粵港澳大灣區的一份子,走上了同祖國內地優勢互補、共同發展的寬廣道路。“整個香港的發展跟新中國的發展,其實都是連在一起的。怎樣讓香港成為一個現在我們看到的一個國際金融中心,其實跟背靠祖國關系很大。”穆先生通過舉出身邊的例子,以香港市民的角度講述黨的十八大以來香港在祖國的幫助下民主和經濟的發展進步。

“民有所呼,我有所應”。習近平總書記的這番話,讓香港民眾對第六屆特區政府更有盼頭,對“愛國者治港”原則更加有信心。

穆先生向實踐小組分享了香港近年的砥礪發展,強調國家認同感的重要性,呼吁加強對香港青少年對中國人的身份認同教育。“我覺得非常可惜的就是,回歸以來,我們沒有做好愛國主義教育,所以很多的年輕人沒有清楚認識到,在整個社會或者整個世界的發展當中,自己作為一個中國人,應該怎樣去看待香港未來的發展,怎樣去看待國家的發展。新一屆的特區政府必須要把教育、媒體這兩方面做好。我們要有一個穩定的社會環境,未來還需要更多的人才。而香港的人才培養,不僅僅是培養什么人的問題,更是,怎樣去培養人和為誰培養人的問題。以前我們是培養了很多人才,但是那些人才他們都不覺得自己是中國人。那些人不是為了一國兩制行穩致遠,付出自己力量的人才。”

“國安法就是國家為香港社會穩定出手立的‘定海神針’。立法之后,現在香港基本上看不到暴徒,整個社會氣氛終于回到平靜,對教育界來說,我們終于可以有一個比較安寧的環境給我們的學生授課。香港在國安法之后,政權可以牢牢掌握在愛國者手中。”

時間:2022-08-22 作者:阮星博 來源:阮星博 關注:

- 非遺+電商”助力非遺新業態 ——以興寧花燈為例

- 非物質文化遺產是國家與民族歷史文化成就的一個重要標志,是維系國家統一、民族團結的基礎,是堅定中國特色社會主義文化自信的民族底氣

- 08-23

- 追逐百年紅色足跡,打造10后紅色課堂

- 為了學習貫徹習近平總書記重要講話精神,及能讓學生更好地接觸了解社會,我院社會實踐小分隊于南通市開展好追逐百年紅色足跡,打造“1

- 08-23

- 赴六安大別山革命紀念館

- 皖西位于大別山區,地處江淮之間,人杰地靈,將星璀璨,此次活動為了讓同學們更加深刻意識到革命勝利的意義

- 08-23

- 做知"性"家長,筑起孩子安全防護墻

- 在我國現階段,兒童性教育相對匱乏,我們呼吁:做好家庭兒童性教育,守護青春伴成長。

- 08-23

- 聆聽恩師教誨,薪火傳承師德 ——關于采訪鄉村教師,了解鄉

- 通過這次與恩師的訪談,老師與我談論了許多有關師范的問題,魏老師也傾囊相授,與我講授了許多有關教學、管理班級、學生問題處理的經驗

- 08-23

- 守得住內心,耐得住寂寞 ——基于尋訪“最美鄉村教師”的調

- 為增進當代師范生對社會上教師行業的了解,學校借社會實踐活動對勤敏師范生訓練營的同學提出要求,讓我們回家鄉尋訪一位或多位鄉村最美

- 08-23

- 時隔一年的師生交談

- 教育是為人生的,不僅僅是受教育者的人生,也是教育者的人生,在教育之中充實和豐盈自己的精神世界。

- 08-23

- 云南省大理州南澗縣無量藥谷三下鄉調研報告

無量藥谷三下鄉調研報告

學校名稱 合肥工業大學

團隊名稱 食品與生物工程學院赴云南大理州南澗縣文啟村鄉村振興促進團暑- 08-23

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534