河流環境檢測社會實踐:利用gis助力環境保護

(通訊員 李洋楊)日前,四川農業大學風景園林學院“百川歸一,珍其本源”暑期社會實踐團隊在吉林省河流流域展開了實地調研保護工作。此外,實踐團隊還發揮了專業技術優勢,利用攝影測量和遙感技術,地籍測繪等技術對河流及周邊環境進行專業化分析與測評,為河流治理和考察提供了技術支持。

水是生命之源,萬物之本,如今隨著經濟政治文化的發展,人類文明向前邁了很大一步,但與飛速增長的水需求量相對的卻是日益惡劣的水環境和愈發嚴重的水污染。在當前我國轉入高質量發展階段的背景下,注重推動河流生態保護,筑牢河流生態屏障,刻不容緩。實踐團隊首先對河流近7年的水質等水資源情況查閱資料,對實踐地有一個初步的認識。

在查閱資料中發現,自然水域中生存著大量的水生生物群落與水環境有著錯綜復雜的相互關系,對水質變化起著重要作用。不同種類的水生生物對水體污染的適應能力不同,有的種類只適于在清潔水中生活,被稱為清水生物〈或毒污生物〉。而有些水生生物則可以生活在污水中,被稱為污水生物。水生生物的存亡標志著水質變化程度,因此生物成為水體污化的指標,通過水生生物的調查,可以評價水體被污染的狀況。有許多水生生物對水中毒物很敏感,也可以通過水生生物毒性實驗結果來判斷水質污染程度。本實踐團隊將以此作為切入點,利用gis來檢測水草的生長情況,以此來判斷河流水污染的情況與程度。

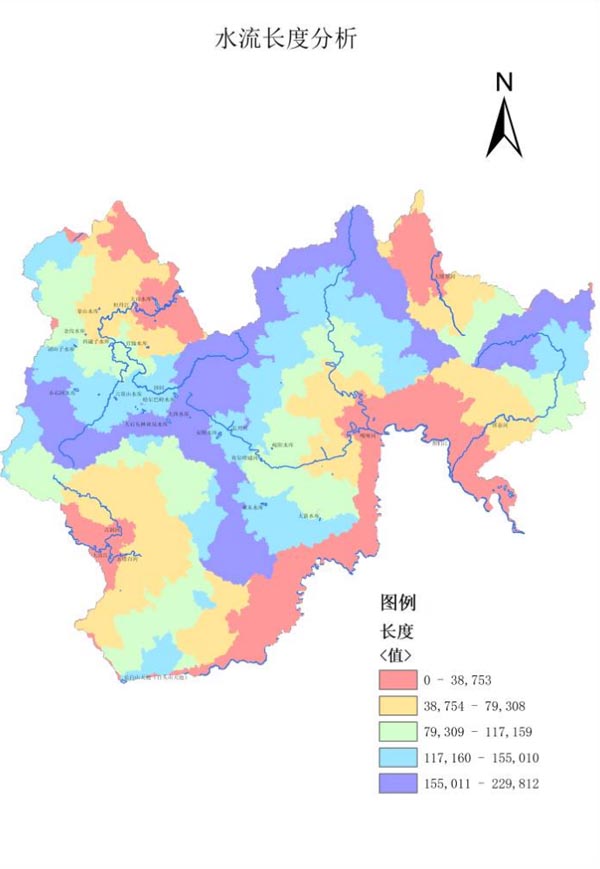

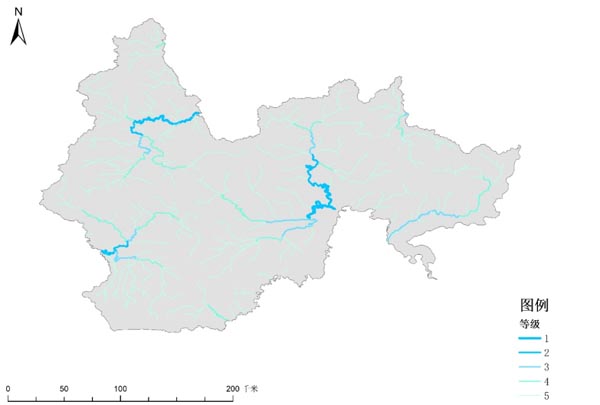

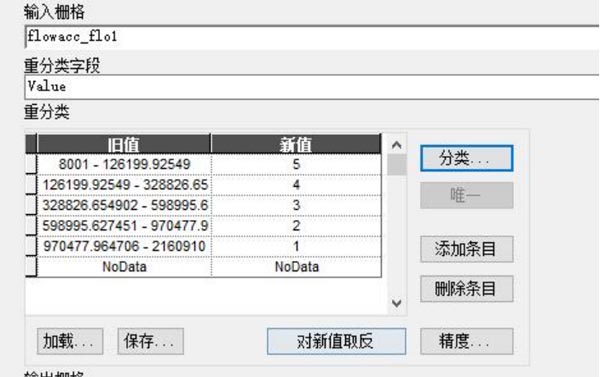

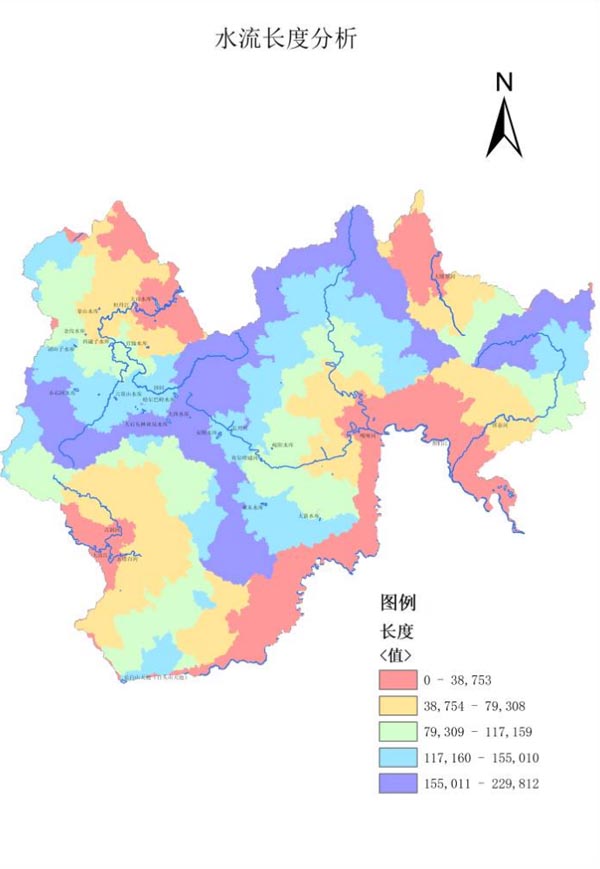

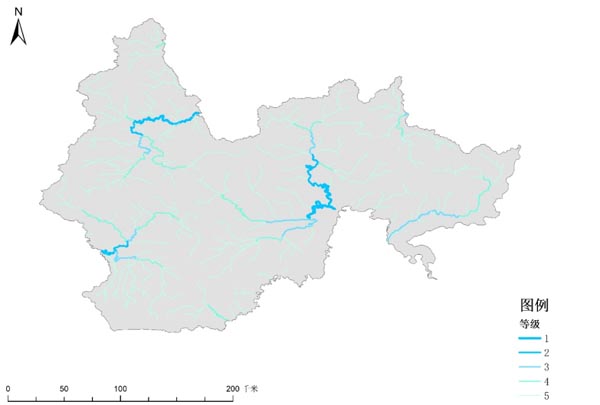

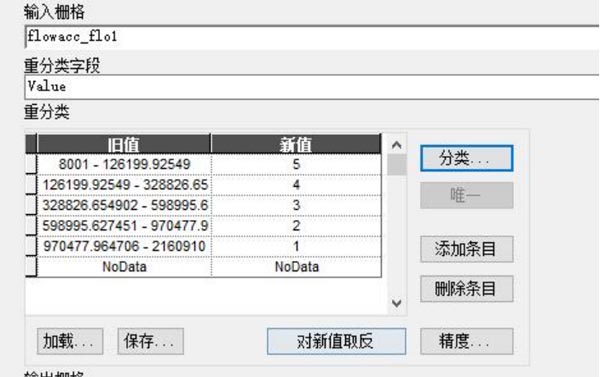

實踐團隊首先對吉林省的河流水流長度進行了分析,如下

1.同時,對河流周圍的居民進行了相關的問卷調查,并對調研問卷結果進行了分析:數據分析得出,0~18歲有15人,占17%;18~30歲有22人,占25%;31~50歲有20人,占23%;51~70歲有17人,占20%;>70歲有13人,占15%;其中百分之九十的居民認為六道河周圍水污染嚴重,并伴有刺鼻氣味,并且有水污染嚴重和有污水處理意識的居民不到半數。對所在地區水環境變化的認識選擇“越來越差”的居民人數占47%,通過以上數據顯示對防治水污染的行動刻不容緩。

隨后實踐團隊對調研地展開了實地測繪,利用攝影測量和遙感技術,地籍測繪等技術對河流及周邊環境進行專業化分析與測評。

近日,針對于為期一個月調研與分析結果,實踐隊通過視頻會議對其提出了如下建議:

1、建立健全有關水污染的法律體系,加大監督執法力度和科普宣傳,提高所有人的水資源保護的意識。2、增加水資源保護的基礎建設,在水源處設置明確的標志標牌,發展群眾的全員監督監管。3、鼓勵科研人員,積極開發一些小型的污水處理裝置,早日應用到千家萬戶。4、加強水污染防治和監測的管理,建立水源保障體系,逐步實現統一管理、科學管理和民主管理。5、建立投入保障機制,確立多渠道、多層次、多方位籌措資金的方向,確保水污染防治和治理工程建設和管理的長期運行。

本項目通過遙感影像的宏觀視角,為水環境的監測和治理提供多維度的參考信息。利用這些遙感影像,能準確地跟蹤水草的生長情況以及在水里的覆蓋面積,再通過遙感周期性的監測,加上AI、云計算等技術的輔助,能及時發出預警,啟動治理,從而盡可能地避開水草污染所帶來的危害。同時能夠通過這次調查結果顯示對水資源的保護和污水的治理工作已刻不容緩。希望通過此次調研能把水污染問題在人們的日常話題中的地位提高,并為檢測水污染提供新思路新方法。

水是生命之源,萬物之本,如今隨著經濟政治文化的發展,人類文明向前邁了很大一步,但與飛速增長的水需求量相對的卻是日益惡劣的水環境和愈發嚴重的水污染。在當前我國轉入高質量發展階段的背景下,注重推動河流生態保護,筑牢河流生態屏障,刻不容緩。實踐團隊首先對河流近7年的水質等水資源情況查閱資料,對實踐地有一個初步的認識。

2005年吉林省水資源調查資料

2020年吉林省水資源調查報告

在查閱資料中發現,自然水域中生存著大量的水生生物群落與水環境有著錯綜復雜的相互關系,對水質變化起著重要作用。不同種類的水生生物對水體污染的適應能力不同,有的種類只適于在清潔水中生活,被稱為清水生物〈或毒污生物〉。而有些水生生物則可以生活在污水中,被稱為污水生物。水生生物的存亡標志著水質變化程度,因此生物成為水體污化的指標,通過水生生物的調查,可以評價水體被污染的狀況。有許多水生生物對水中毒物很敏感,也可以通過水生生物毒性實驗結果來判斷水質污染程度。本實踐團隊將以此作為切入點,利用gis來檢測水草的生長情況,以此來判斷河流水污染的情況與程度。

實踐團隊首先對吉林省的河流水流長度進行了分析,如下

小組成員制作水流長度分析

1.同時,對河流周圍的居民進行了相關的問卷調查,并對調研問卷結果進行了分析:數據分析得出,0~18歲有15人,占17%;18~30歲有22人,占25%;31~50歲有20人,占23%;51~70歲有17人,占20%;>70歲有13人,占15%;其中百分之九十的居民認為六道河周圍水污染嚴重,并伴有刺鼻氣味,并且有水污染嚴重和有污水處理意識的居民不到半數。對所在地區水環境變化的認識選擇“越來越差”的居民人數占47%,通過以上數據顯示對防治水污染的行動刻不容緩。

隨后實踐團隊對調研地展開了實地測繪,利用攝影測量和遙感技術,地籍測繪等技術對河流及周邊環境進行專業化分析與測評。

近日,針對于為期一個月調研與分析結果,實踐隊通過視頻會議對其提出了如下建議:

1、建立健全有關水污染的法律體系,加大監督執法力度和科普宣傳,提高所有人的水資源保護的意識。2、增加水資源保護的基礎建設,在水源處設置明確的標志標牌,發展群眾的全員監督監管。3、鼓勵科研人員,積極開發一些小型的污水處理裝置,早日應用到千家萬戶。4、加強水污染防治和監測的管理,建立水源保障體系,逐步實現統一管理、科學管理和民主管理。5、建立投入保障機制,確立多渠道、多層次、多方位籌措資金的方向,確保水污染防治和治理工程建設和管理的長期運行。

本項目通過遙感影像的宏觀視角,為水環境的監測和治理提供多維度的參考信息。利用這些遙感影像,能準確地跟蹤水草的生長情況以及在水里的覆蓋面積,再通過遙感周期性的監測,加上AI、云計算等技術的輔助,能及時發出預警,啟動治理,從而盡可能地避開水草污染所帶來的危害。同時能夠通過這次調查結果顯示對水資源的保護和污水的治理工作已刻不容緩。希望通過此次調研能把水污染問題在人們的日常話題中的地位提高,并為檢測水污染提供新思路新方法。

時間:2022-08-20 作者:李洋楊 來源:李洋楊 關注:

- 非遺+電商”助力非遺新業態 ——以興寧花燈為例

- 非物質文化遺產是國家與民族歷史文化成就的一個重要標志,是維系國家統一、民族團結的基礎,是堅定中國特色社會主義文化自信的民族底氣

- 08-23

- 追逐百年紅色足跡,打造10后紅色課堂

- 為了學習貫徹習近平總書記重要講話精神,及能讓學生更好地接觸了解社會,我院社會實踐小分隊于南通市開展好追逐百年紅色足跡,打造“1

- 08-23

- 赴六安大別山革命紀念館

- 皖西位于大別山區,地處江淮之間,人杰地靈,將星璀璨,此次活動為了讓同學們更加深刻意識到革命勝利的意義

- 08-23

- 做知"性"家長,筑起孩子安全防護墻

- 在我國現階段,兒童性教育相對匱乏,我們呼吁:做好家庭兒童性教育,守護青春伴成長。

- 08-23

- 聆聽恩師教誨,薪火傳承師德 ——關于采訪鄉村教師,了解鄉

- 通過這次與恩師的訪談,老師與我談論了許多有關師范的問題,魏老師也傾囊相授,與我講授了許多有關教學、管理班級、學生問題處理的經驗

- 08-23

- 守得住內心,耐得住寂寞 ——基于尋訪“最美鄉村教師”的調

- 為增進當代師范生對社會上教師行業的了解,學校借社會實踐活動對勤敏師范生訓練營的同學提出要求,讓我們回家鄉尋訪一位或多位鄉村最美

- 08-23

- 時隔一年的師生交談

- 教育是為人生的,不僅僅是受教育者的人生,也是教育者的人生,在教育之中充實和豐盈自己的精神世界。

- 08-23

- 云南省大理州南澗縣無量藥谷三下鄉調研報告

無量藥谷三下鄉調研報告

學校名稱 合肥工業大學

團隊名稱 食品與生物工程學院赴云南大理州南澗縣文啟村鄉村振興促進團暑- 08-23

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534