智者不惑

(通訊員 張文寧)為實現弘揚傳播儒家文化,繼承保護家鄉文化,曲阜師范大學傳媒學院“杏壇春雨入鄉土,犁牛勤耕承鄉髓”調研實踐小組部分成員于2023年1月7日來到山東省菏澤市巨野縣會盟社區進行調研和走訪,以傳統技藝為基點,通過發放宣傳單播放視頻等方式讓人們更好的理解儒家文化的“智”。

在實踐開始之前,隊員張文寧搜集了關于“智”文化的相關資料和調查問卷,并準備了與“智”有關的民間文學視頻。將山東當地文化與儒家文化結合起來,在實現弘揚傳播儒家文化的同時,繼承保護家鄉文化。通過隊員們搜集資料了解到,孔子在關于知識的來源問題上曾經說:“生而知之者,上也;學而知之者,次也;困而學之,又其次也;困而不學者,民斯為下矣。”從字面上可以理解為:生下來就通曉知識的人是最上等,然后通過學習獲得知識的人是次一等的,遇到困難然后再去學習的人是更次一等的,而遇到困難還不學習的人,在老百姓中就是最下等的。從這里不難看出孔子認為知識的獲得有兩種途徑,一種是“生而知之”,與生俱來的知識,一種是“學而知之”,后天學習得來的知識。第一,“生而知之”孔子的“生而知之”思想是一種先驗唯心主義的。孔子作為那一時期的學術大家,承認有“生而知之”的知識,并且認為這種知識才是最上等的知識。

通過實踐調查,隊員張文寧發現當地群眾對“智”的認知比較淺薄,提及與智相關的傳統技藝,極少數人才給出答案。對此情況,隊員們將提前搜集好的與“智”相關的傳統技藝通過講述和播放視頻的方式呈現給當地人民。其中人們對山東菏澤牡丹區曹州面人最感興趣,曹州面人是一種傳統造型藝術,制作簡單但藝術性很高的中國民間工藝品。曹州面人歷史悠久,相傳其源流可溯及堯舜時代,它是在古代祭天地、敬鬼神的“花供”基礎上發展起來的,距今已近兩千年的歷史。近代“曹州面人”的發展,以山東省菏澤高新區馬嶺崗鎮穆李村為中心,遍及菏澤各縣區,尤以高新區、牡丹區、鄄城、曹縣為盛,影響冀、魯、豫、皖、蘇周邊幾省,并逐漸流布全國、涉及海外。社區群眾紛紛表示,其或多或少都對曹州面人有一些了解。

民間有“天下面塑出穆李”之說。曹州面人來源于生活,具有濃郁的鄉土氣息,造型概括、簡練生動、形象逼真傳神、比例夸張適當、工寫結合的特點。是我國鄉土文化的重要代表,堪稱中華一絕。經過幾代面人師傅的口傳心授,“曹州面人”逐漸發展成為一種集觀賞和把玩于一體的民間工藝品。形成了今天的“曹州面人”。到二十世紀二十年代,隨著李俊興、李芳清等面塑大師應邀出國表演傳授面塑技藝,曹州面人也飄洋過海,受到東南亞、歐美等多個國家人民的喜愛,聞名中外。從而確立了“曹州面人”在中國面塑史上的地位。孔子將“智、仁、勇”并列在一起,曰“智者不惑,仁者不優,勇者不懼”,第一次將智納入儒家的理論體系。佛家將智定義為辨別事物、分辨是非善惡的能力。由兩家重要學說,我們可以很清楚的知道,智的定義首先是分辨,其次是升華,最終是引領。

在實踐的最后,隊員們還給當地的小朋友講述了關于“智”的相關故事,不僅如此還教授了小朋友禮儀,包括回答問題要舉手,回答問題要起立。還讓小朋友學習了如何思考問題。并在要結束的時候給小朋友留下了作業,包括學會獨立思考,回家給父母出一道思考題。教授小朋友“智”的目的也是想教育學生學會思考多動腦筋。提高學生辨別是非的能力。教育學生誠實、守信。指導學生的生活習慣,行為規范。除此之外孔子教育弟子學習,強調學詩,學樂,還與人的日常生活,學習緊密結合,把學習與修養落實到日常生活之中。這也是其一大特點,這也正與我們當下的社會主義核心價值觀的落實,推進相契合。

通過此次社會實踐,在實現弘揚傳播儒家“智”文化的同時,也繼承保護了山東本土文化。隊員們更意識到:“智者不惑。”

在實踐開始之前,隊員張文寧搜集了關于“智”文化的相關資料和調查問卷,并準備了與“智”有關的民間文學視頻。將山東當地文化與儒家文化結合起來,在實現弘揚傳播儒家文化的同時,繼承保護家鄉文化。通過隊員們搜集資料了解到,孔子在關于知識的來源問題上曾經說:“生而知之者,上也;學而知之者,次也;困而學之,又其次也;困而不學者,民斯為下矣。”從字面上可以理解為:生下來就通曉知識的人是最上等,然后通過學習獲得知識的人是次一等的,遇到困難然后再去學習的人是更次一等的,而遇到困難還不學習的人,在老百姓中就是最下等的。從這里不難看出孔子認為知識的獲得有兩種途徑,一種是“生而知之”,與生俱來的知識,一種是“學而知之”,后天學習得來的知識。第一,“生而知之”孔子的“生而知之”思想是一種先驗唯心主義的。孔子作為那一時期的學術大家,承認有“生而知之”的知識,并且認為這種知識才是最上等的知識。

通過實踐調查,隊員張文寧發現當地群眾對“智”的認知比較淺薄,提及與智相關的傳統技藝,極少數人才給出答案。對此情況,隊員們將提前搜集好的與“智”相關的傳統技藝通過講述和播放視頻的方式呈現給當地人民。其中人們對山東菏澤牡丹區曹州面人最感興趣,曹州面人是一種傳統造型藝術,制作簡單但藝術性很高的中國民間工藝品。曹州面人歷史悠久,相傳其源流可溯及堯舜時代,它是在古代祭天地、敬鬼神的“花供”基礎上發展起來的,距今已近兩千年的歷史。近代“曹州面人”的發展,以山東省菏澤高新區馬嶺崗鎮穆李村為中心,遍及菏澤各縣區,尤以高新區、牡丹區、鄄城、曹縣為盛,影響冀、魯、豫、皖、蘇周邊幾省,并逐漸流布全國、涉及海外。社區群眾紛紛表示,其或多或少都對曹州面人有一些了解。

民間有“天下面塑出穆李”之說。曹州面人來源于生活,具有濃郁的鄉土氣息,造型概括、簡練生動、形象逼真傳神、比例夸張適當、工寫結合的特點。是我國鄉土文化的重要代表,堪稱中華一絕。經過幾代面人師傅的口傳心授,“曹州面人”逐漸發展成為一種集觀賞和把玩于一體的民間工藝品。形成了今天的“曹州面人”。到二十世紀二十年代,隨著李俊興、李芳清等面塑大師應邀出國表演傳授面塑技藝,曹州面人也飄洋過海,受到東南亞、歐美等多個國家人民的喜愛,聞名中外。從而確立了“曹州面人”在中國面塑史上的地位。孔子將“智、仁、勇”并列在一起,曰“智者不惑,仁者不優,勇者不懼”,第一次將智納入儒家的理論體系。佛家將智定義為辨別事物、分辨是非善惡的能力。由兩家重要學說,我們可以很清楚的知道,智的定義首先是分辨,其次是升華,最終是引領。

在實踐的最后,隊員們還給當地的小朋友講述了關于“智”的相關故事,不僅如此還教授了小朋友禮儀,包括回答問題要舉手,回答問題要起立。還讓小朋友學習了如何思考問題。并在要結束的時候給小朋友留下了作業,包括學會獨立思考,回家給父母出一道思考題。教授小朋友“智”的目的也是想教育學生學會思考多動腦筋。提高學生辨別是非的能力。教育學生誠實、守信。指導學生的生活習慣,行為規范。除此之外孔子教育弟子學習,強調學詩,學樂,還與人的日常生活,學習緊密結合,把學習與修養落實到日常生活之中。這也是其一大特點,這也正與我們當下的社會主義核心價值觀的落實,推進相契合。

通過此次社會實踐,在實現弘揚傳播儒家“智”文化的同時,也繼承保護了山東本土文化。隊員們更意識到:“智者不惑。”

時間:2023-01-07 作者:張文寧 來源:曲阜師范大學傳媒學院“杏壇春雨入鄉土,犁牛勤耕承鄉髓”調研實踐小組 關注:

- 智者不惑

- 為實現弘揚傳播儒家文化,繼承保護家鄉文化,曲阜師范大學傳媒學院“杏壇春雨入鄉土,犁牛勤耕承鄉髓”調研實踐小組部分成員于2023年1

- 01-07

- 和而不同,美美與共

- 黨的二十大的召開再一次強調了推進文化自信自強的必要性,中華優秀傳統文化源遠流長、博大精深,是中華文明的智慧結晶。作為我國傳統文

- 01-07

- 相逢意氣為君飲,體育游藝和為美

- 為更好的了解大眾對儒家文化的整體認同感、關注度;分析真正用行動接受儒家文化教育的大眾占比;了解大眾對儒家文化傳播途徑的需求有哪

- 01-07

- 品體育游藝之韻,論盛世以和為美

- 為了弘揚湖北體育游藝文化,孔儒文化當中的和的思想內涵,曲阜師范大學傳媒學院“杏壇春雨入鄉土,犁牛勤耕承鄉髓”調研實踐小組的梅捷

- 01-07

- 明青云之志,恒心中理想——撥云見日“志”更明實踐隊

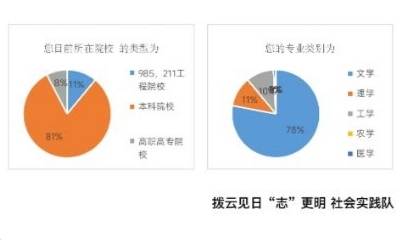

- 曲阜師范大學“撥云見日志更明”社會實踐隊為更了解當前大學生就業現狀,于2023年12月5日分配任務,16日17日收集資料制作“對大學生就

- 01-07

- 臺州線獅,浙江遺失的民族經典

- 中共二十大召開號召中國人民堅持文化自信,以儒學為根本的中華文化博大精深,其中包含了別具特色的地方文化。為了探究地方文化中所體現

- 01-07

- 和氣春風來 百花迎風開

- 立足于孔孟的故鄉,儒家文化的發源地,在弘揚儒家文化和文化交流傳播中有著天然優勢和義不容辭的責任。為充分相應黨的二十大提出的文化

- 01-07

- 通羅實踐隊線上回校宣講取得良好成績

- 通羅實踐隊寒假社會實踐之回校宣講

- 01-07

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534