法律與民生的雙向奔赴:杭師大學生普法調研讓個人破產制度 "聽得懂、用得上"

在法治社會建設的進程中,“個人破產”制度作為一項與民生緊密相連的重要理念,正逐漸從理論走向大眾視野。近日,杭州師范大學的“個人破產制度”調研實踐團通過一系列創新普法與深入調研行動,讓個人破產制度變得“聽得懂、用得上”,在法律與民生之間搭建起了一座堅實的橋梁。

創新普法:讓法律條文走進生活

寒假期間,杭州師范大學的調研實踐團來到杭州市未來社區,開展了一場別開生面的普法活動。面對“法律術語晦澀難懂” 這一普遍難題,團隊精心設計并推出了三大普法利器。

他們將《深圳經濟特區個人破產條例》巧妙地轉化為生活場景,以個體店主等常見職業的案例為切入點,引發了民眾的強烈共鳴。這些生動形象的場景,讓原本復雜的法律條文變得通俗易懂,居民們直呼“接地氣”。此外,團隊還在社區廣場設立了“債務解憂鋪”咨詢臺,現場解答居民們提出的諸如“如何保留必要生活費”“信用修復周期”等高頻問題。活動期間,一句“原來申請破產還能保留基本家電!”在居民中口口相傳,此次普法活動累計為60名群眾揭開了個人破產制度的 “重生密碼”。在杭州市云水社區,一位曾經歷生意挫折的居民感慨道:“以前只知道企業能破產,沒想到個人也有法律保護傘,這樣的普法真解渴!”

傾聽民聲:深入社區挖掘真實需求

為全面了解不同群體對個人破產制度的認知與需求,團隊深入全國3省4市的社區,廣泛收集各方聲音。在與退休群體交流中,他們發現老人們一方面擔憂“老賴鉆空子”,另一方面卻十分支持對重病患者的債務豁免;創業者們則迫切希望能明確“誠實而不幸”的認定標準,為創業失敗后的債務處理提供清晰指引;新就業形態從業者,如外賣員、網約車司機等群體,呼吁設立“職業工具保護條款”,保障他們在面臨債務困境時能夠繼續維持生計。

團隊訪談組組長王同學展示著487頁的訪談記錄,其中記錄了23個真實債務故事,這些都將成為未來立法建議的鮮活素材。王同學表示:“我們記錄的不只是觀點,更是中國式債務困境的民生圖譜。”

數據畫像:精準洞察認知現狀

除了實地訪談,團隊還通過線上線下相結合的方式,發放了1200份問卷,以此繪制出民眾對個人破產制度的認知圖譜。調查數據顯示,僅有7%的受訪者能準確說出個人破產程序步驟,這反映出民眾對該法律的了解程度較低。同時,89%的群眾期望通過短視頻、社區講座等通俗方式學習法律,72%的小微企業主支持建立“創業失敗保障機制”。負責數據分析的李同學指著屏幕上的熱力地圖介紹道:“數據印證了法律與民間的認知鴻溝,杭州、深圳等經濟活躍地區的需求最為迫切。”

企業視角:探尋商業實踐中的法律價值

團隊還走訪了恒勤地產等23家企業,深入探討個人破產法在商業實踐中的價值與應用。企業經營者和法務人員普遍認為,了解個人破產法有助于在商業合作中更好地評估合作伙伴的信用風險。大型企業則更多地關注如何為陷入債務危機的員工提供法律支持,體現企業的人文關懷。調研中,85% 的企業家呼吁建立 “債務預警信息共享平臺”,以進一步完善個人破產相關制度。某科技公司總監在座談會上表示:“這不是簡單的逃債防火墻,而是社會信用的修復器。”

學術轉化:推動調研成果落地

經過20天的深入調研,團隊的努力積淀轉化為一系列實質性成果。他們撰寫了5萬字的《個人破產制度社會認知調研報告》,提出了12條具有針對性的立法建議。指導老師劉敏教授評價道:“這些建議就像法律與社會的接線圖。”正如團隊負責人周韓芳所說:“我們用腳步丈量出的不僅是法律條文與現實的距離,更是制度文明生長的可能。” 此次杭師大學生的普法調研行動,不僅展現了當代大學生的責任與擔當,更為推動個人破產制度的普及與完善貢獻了重要力量,讓法律真正長出民生的根系。(通訊員:胡逸揚)

- “行知”教師職業技能培訓隊開展“小先生”志愿服務活動

- “行知”教師職業技能培訓隊將志愿服務與專業特長結合起來,讓具有一定教師職業技能水平的同學擔任新生班的“小先生”進行相應專業技能

- 03-10

- “行知”教師職業技能培訓隊開展“候鳥小屋”志愿服務活動

- “行知”教師職業技能培訓隊前往鐘埭社區,為3-6年級兒童開展“候鳥小屋”課業輔導活動。

- 03-10

- 忻城壯錦:歲月織就的絢麗華章,她用堅守續寫傳奇

- 在壯鄉的悠悠歲月長河里,有一位與壯錦緊密相連的傳奇人物,她就是蒙如君。身為中國織錦工藝大師,同時也是廣西壯族自治區級非物質文化

- 03-09

- 情系古韻今風,傳承文明星火——江蘇師范大學學子赴多地開展外國游客調研

- 為深入挖掘外國游客對中國文化的認知與需求,助力5A級風景區的國際化服務優化,推動中華文化的國際傳播與交流,自2024年9月至今,江蘇

- 03-09

- 斷橋映雪,文化無界——江蘇師范大學外院學子調研杭州西湖景區

- 為深入了解西湖旅游風景區對外國游客的吸引力及服務需求,促進國際文化交流,提升旅游服務質量,江蘇師范大學"迎四海賓朋,共筑文化出

- 03-09

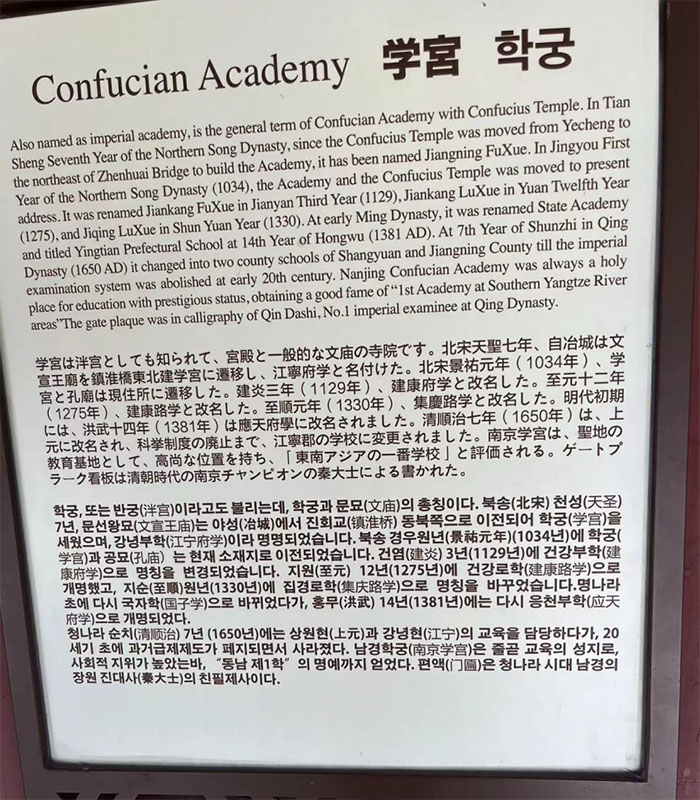

- 千年文脈,秦淮新韻——江蘇師范大學實踐團探訪南京夫子廟

- 為深入挖掘南京夫子廟—秦淮風光帶的歷史文化內涵,探索傳統文化與現代技術的融合路徑,江蘇師范大學"迎四海賓朋,共筑文化出海夢"實

- 03-09

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺