山東大學學生春暉社“夢縈泉城”支教隊隊員杜銘燊:支教是一場教學相長的旅途

這個寒假,我參加了山東大學學生春暉社組織的支教活動。說實話,當時得知我被選入支教隊伍的第一反應其實是惴惴不安。我該如何去進行授課?我真的能夠給同學們上好課嗎?這些問題一直縈繞在我的心頭,甚至直到現在我已經進行過幾次授課了,仍然不能退散。幸運的是,雖然對于支教的方式仍有迷茫,但在可靠的同伴與好學的同學們之間,我更加堅定了支教的初心,那就是傾盡我所能做的將更多的知識帶給同學們。

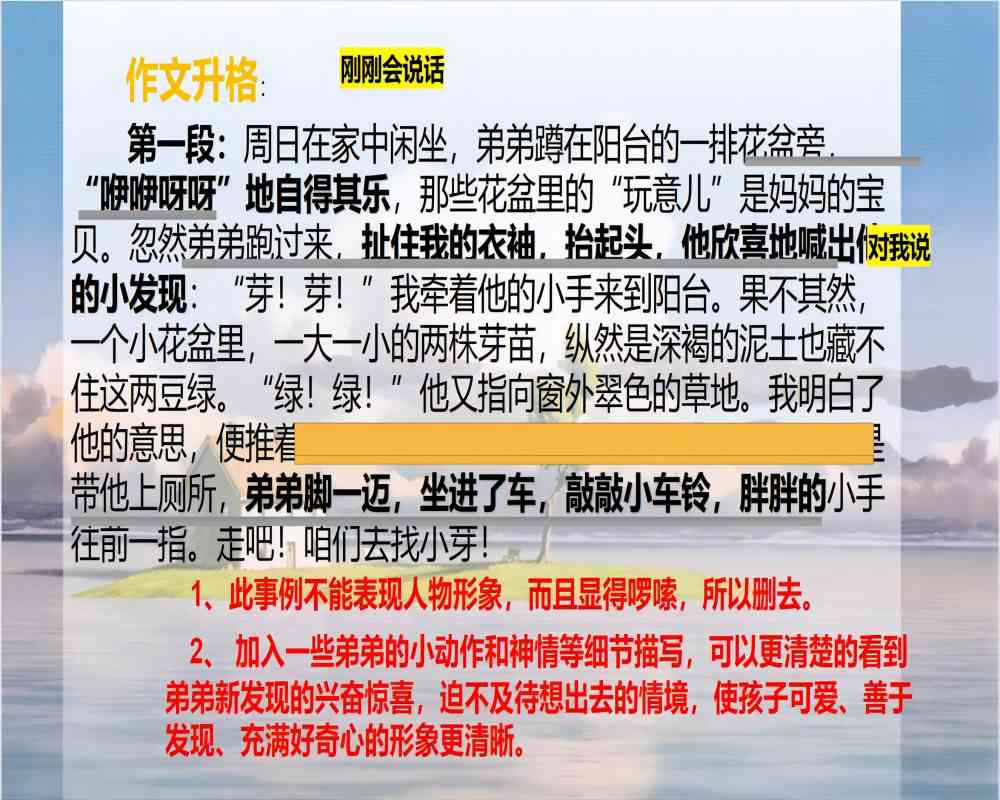

在這次支教中,我負責教授的是傳統文化課程。在一次次的課程教授中,我真切的體會到了“教學相長”的含義。為了更加透徹的教授傳統文化的相關內容,我第一次仔細認真的了解了唐代的世家大族,第一次搜索下元節等冷門節日的習俗,第一次去學習古代衣著背后的文化精神……平心而論,在給同學備課的過程中,我自己對中華傳統文化的認識也達到了一個新的地步、正是這份收獲,方能讓我在內心仍有膽怯的情況下,每次還能自信打開課堂的教授。而作為一個老師,我其實是頭一次接觸備課及課件的制作。正因現在切身體會過了,才明白我以前的恩師們是多么的辛苦與偉大。如果不是支教,想必我這輩子也不會知道制作一節合格的PPT是要花費四五個小時的時間的,我也不會知道持續講授40分鐘課程后喉嚨是真的會難受的,我更不會知道老師們在一節課的背后是經歷了無數次的試講的。也許激起我們對老師的感恩,也是支教的目的之一。

同時,一定要提的是,我真的遇到了一群好學生。我其實也有自覺,作為一個初出茅廬的支教講師,我的課堂還有很多瑕疵,緊張口誤、設備操作失誤、課堂內容不足等各種問題比比皆是。但支教地的同學們,卻是包容了我的這些不足,愿意跟隨著我一同進入燦爛的傳統文化海洋中。在一些課堂互動環節里,由于我的生疏,沒有給予同學們足夠的引導,但同學們還是愿意配合我,在思考后說出答案,使得課堂沒有冷場。試想一下,無論是什么人面對著這樣一群好學的同學,想必都一定會選擇傾囊相授吧。

支教是一場教學相長的旅途。在支教課堂結束后,在那句“老師再見”后,每一次我都暗暗期盼,要是今天的課程能夠給他們帶來一點樂趣、一點知識、一絲傳統文化的魅力,那我便無比滿足了。

(我正在調試設備聲音問題)

(我正在調試設備聲音問題) (我為了備課查詢了諸多資料)

(我為了備課查詢了諸多資料)時間:2023-02-02 作者:杜銘燊 來源:山東大學學生春暉社“夢縈泉城”支教隊宣傳部 關注:

- 川農學子三下鄉:紅色足跡尋訪

- 川農學子三下鄉:紅色足跡尋訪

- 02-02

- 曲園學子寒假社會實踐——宣傳海洋保護知識,攜手共筑美好家

- 習近平總書記在黨的二十大報告中指出,要“發展海洋經濟,保護海洋生態環境,加快建設海洋強國”。為宣傳海洋保護精神,提高居民的海洋

- 02-02

- 曲園學子寒假社會實踐—厚植復合發展新優勢,繪就美麗鄉村新

- 黨的二十大明確了新時代新階段農業農村現代化的主攻方向,報告指出,“全面建設社會主義現代化國家,最艱巨最繁重的任務仍然在農村”,

- 02-02

- 曲園學子寒假社會實踐——紅色宣講潤民心,鄉村建設入人心

- 為宣傳貫徹黨的二十大精神,激發群眾學習中央精神的熱情,2023年1月11日,曲阜師范大學“九青·求是”實踐隊來到山東省臨沂市羅莊區,

- 02-02

- 曲園學子寒假社會實踐—筆鋒萬千情,墨香千萬家

- 黨的二十大提到要高舉中國特色社會主義偉大旗幟,全面貫徹新時代中國特色社會主義思想,弘揚偉大建黨精神,堅定歷史自信、文化自信,堅

- 02-02

- 杭州電子科技大學“感恩母校行·共筑成長夢”寒假社會實踐專

- 杭州電子科技大學“感恩母校行·共筑成長夢”寒假社會實踐專項活動——< 走進“泰興市第一高級中學”>(新聞稿)

- 02-02

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534