竹篾里藏歲月,齒輪間生夢想,重人科實踐團在箱子村點燃雙重火花

2025年7月10日,重慶人文科技學院“一‘科’青‘蔥’,‘合’力助‘農’”實踐團走進重慶市萬州區恒合土家族鄉箱子村,圍繞非遺傳承與科普教育開展了一系列活動,為鄉村注入了青春活力。

上午9時許,實踐團成員來到當地一位非遺竹編手藝人的家中。這是一座有著幾十年歷史的土家族傳統木屋,屋內靠墻的架子上整齊擺放著竹籃、竹扇、竹筐等竹編作品,竹篾的清香彌漫在空氣中。據手藝人介紹,竹編是世代相傳的技藝,從選材到成品要經過破篾、晾曬、編織、打磨等好幾道工序,每一步都需要耐心與細致。

(圖為手藝人在做竹編 王欣怡供圖)

交談中,手藝人周永海提到自己幾年前曾患一場重病,雖然經過治療得以康復,但手部留下了持續性疼痛的后遺癥,如今編織時手指的靈活性大不如前,制作速度比生病前下降了近一半。“以前編一個中等大小的竹籃,一天時間就能完成,現在得兩天才能做好。”周永海一邊說,一邊拿起身邊的竹篾比劃著編織的動作,盡管動作略顯遲緩,但眼神中滿是對這門技藝的珍視。

(圖為支書與實踐團成員在體驗竹編 胡洋舟供圖)

實踐團成員認真觀察了竹編作品的紋理和結構,用相機記錄下關鍵的制作步驟,并詳細詢問了竹編技藝的傳承現狀。針對手藝人面臨的銷售難題,實踐團成員表示,將整理收集到的資料,通過學校官方新媒體平臺、短視頻賬號等渠道宣傳其竹編作品,幫助拓寬銷售路徑,讓更多人了解這一傳統技藝。

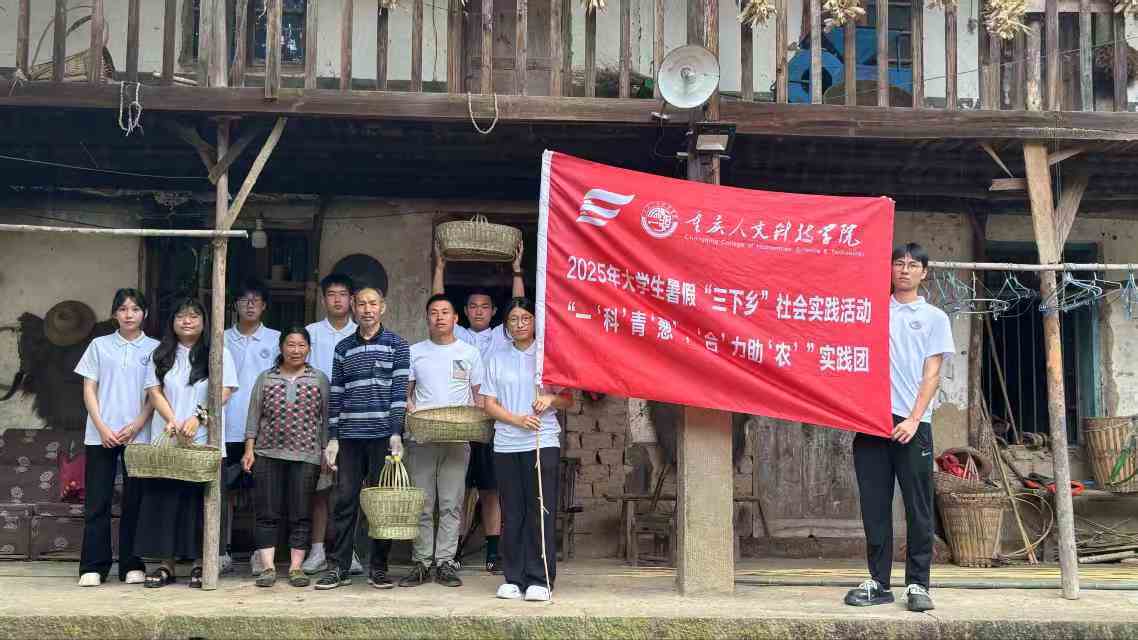

(圖為合影 周江供圖)

下午2時,箱子村村委會辦公室里熱鬧起來,十余名當地小朋友在家長的陪伴下陸續到場,等待參與實踐團組織的科普活動。

(圖為實踐團成員在講授心肺復蘇過程 陳永豪供圖)

活動伊始,實踐團成員以“遇到有人暈倒該怎么辦”的問題引入,開啟了心肺復蘇知識的講解。他們結合海報演示,詳細介紹了心肺復蘇的適用場景、判斷意識的方法、胸外按壓的深度與頻率、人工呼吸的操作要點等內容。講解結束后,小朋友們分組上前,在實踐團成員的指導下,輪流嘗試操作,從判斷環境到按壓胸部,大家都學得格外認真,有小朋友在操作后還興奮地和同伴分享自己的體會。

(圖為小朋友認真聽講解 唐梵洋供圖)

心肺復蘇教學結束后,實踐團成員搬出了由學生自主設計制作的智能機器模型,瞬間吸引了所有小朋友的目光。實踐團成員將其比作“變形金剛”,用生動的語言講解其中的齒輪傳動、連桿結構等機械原理,以及簡單的編程邏輯如何控制機器的運動。一位實踐團成員邊演示邊講解,小朋友們不時舉手提問,現場互動頻繁。

(圖為實踐團在為小朋友講解機器 彭俊博供圖)

活動接近尾聲時,一位上小學二年級的小朋友鄒雨澤舉手說道:“這些機器太神奇了,我以后也要好好學習,做一名發明家,做出更厲害的機器!”他的話得到了其他小朋友的附和,現場響起一陣熱烈的掌聲。

此次箱子村之行,是重慶人文科技學院 “一‘科’青‘蔥’,‘合’力助‘農’”實踐團踐行鄉村振興戰略的具體行動。實踐團成員把專業知識與鄉村需求相結合,在傳承傳統文化、普及科學知識等方面貢獻青年力量。

- 本草青春賦能鄉村 紅色薪火照亮征程 ——藥學系“明月本草行”實踐隊赴明月村開展“三下鄉”活動

- 為深入踐行鄉村振興戰略,厚植青年學子家國情懷,7月7日至9日,四川護理職業學院藥學系“明月本草行”志愿服務隊19名師生奔赴成都市蒲

- 07-12

- “北疆青鋒”能源報國實踐團錫礦實踐第四天:探索綠色礦山發展之路

- 2025年7月6日,“北疆青鋒”能源報國實踐團在錫礦的實踐活動已步入第四天,團隊成員深入學習綠色礦山相關知識,并實地參觀綠色礦山治理

- 07-12

- 廣州商學院紫荊志愿服務隊赴廣寧縣尋找“嶺南金果”

- 07-12

- 巧手織夏布,麻香潤青春——“源”夢智旅團非遺夏布體驗繪就鄉村傳承新篇

- 當夏布的經緯在指尖劃過,粗糲的質感里藏著的是寧都小源村百年的時光。“源”夢智旅團的青年們與這項古老的非遺撞了個滿懷——聽老師傅

- 07-12

- 煙火氣里的三下鄉:一頓家常菜的 溫暖與力量

- 07-12

- 長安青語“聲”動尤溪:大學生宣講團“鄉”約青春,“踐”行紅色傳承

- “長安青語”大學生理論宣講團,旨在通過生動有趣的形式傳播科學家精神,激發小學生的愛國情懷與科學興趣。實踐內容結合師范生口語表達

- 07-12

-

大學生三下鄉投稿平臺