多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

專訪景陽非遺傳承人馬友高:講好景陽人的勞動之歌

發布時間:2023-09-10 關注: 一鍵復制網址

景陽民間故事,記錄了世代景陽人的生活習俗、傳統文化,是景陽人認識自然、理解自然與改造自然的勞動之歌。“在之前有好多農民傳下來的文化、禮儀這是一方面,農民產出的好多歌詞歌曲,好多都是很早就傳下來的,我覺得這些都屬于這個范疇。”馬友高提到。馬友高,是建始縣景陽民俗故事非遺傳承人,也是短視頻平臺擁有六千粉絲的博主——“高哥”。

7月12日下午,華中農業大學資源與環境學院赴湖北恩施暑期社會實踐隊邀請馬友高爺爺,在大樹埡村開展了一場別開生面的“高哥故事會”。

談起成為景陽民間傳統文化非遺傳承人的契機,馬友高直言,是因為責任,是希望將口口相傳的民間故事組織收集起來,而不是隨著老一輩人的離世而消失在歷史的塵埃。

作為土生土長的景陽人,馬友高對當地的民族文化有發自內心的熱愛。退休后,馬友高受文化站領導委托搜集當地民俗文化、民間故事。在搜集過程中,馬友高發現民間故事不僅具有豐富的想象力,還貼近生活。能否讓景陽民間故事與當代價值觀產生“化學反應”,讓更多人了解景陽民間故事,引起了馬友高長久的思考。“搜集完了之后,我就在想,把這些故事放在這里,別人也不知道啊,像現在的年輕人接觸東西多,都不了解這些內容,網絡發展也使手機成為了我使用的主要工具。所以我就開始采用抖音來做記錄并宣傳出去。”馬友高回憶到。

馬友高講述完《遮天蔽日》《三女婿拜壽》等景陽傳統民間故事后,向實踐隊員介紹到,景陽民間故事反映了當地民淳俗厚的鄉土人情。“不忘初心、教育年輕人孝敬老人,同時現在好多年輕人夫妻關系不好,其中也有故事教育年輕人要互相愛護,夫妻和睦,要積極向上,有善良的心。”馬友高提到。除此之外,景陽民間故事還全面展現了景陽人民的生活百態和厚重的民族文化,是當地多民族文化融合的燦爛文化瑰寶。

隨后,實踐隊員在馬友高的帶領下實地探訪坪陽長渠遺址。“高峽建平湖,絕壁造運河”的大幅標語仍然清晰可見。馬友高告訴實踐隊員:“景陽人民在政府的領導下,與天奮斗,于地奮斗。充分體現了不怕苦不怕死的愚公移山精神;充分體現了叫高山低頭,它不敢不低頭、叫河水讓路,它不敢不讓路的那種英雄氣概。”在懸崖峭壁上鑿出天渠,勤勞的當地百姓用雙手創造幸福生活。

在馬友高看來,實踐隊的到來為景陽民間故事的傳播注入青春活力。“這些通俗易懂的東西,需要我們挖掘之后,通過各種形式宣傳出去讓人們知道。在以前信息不發達的時候,只能通過講故事的方式,傳承的少。現在網絡發達,可以通過網絡進行宣傳。改革開放這么多年以來,經濟確實有很大的提高,但是教育上出現了很多的問題,人們的思想現在各行各業都向‘錢’看,必須通過這些故事這些好的東西來教育年輕人,通過多種形式比如可以寫文章報道、拍攝抖音短視頻,同時有很多紅色的教育必須從兒童抓起,從小學抓起,這樣好的思想才能根深蒂固,所以傳承很有必要。”

“文化興則國運興,文化強則民族強”。景陽民間故事是景陽地區民族文化符號的重要組成部分,是各民族文化交相輝映的典型代表。寫好非遺傳承“文章”功在當代,利在千秋。廣大非遺工作者根植于豐富多彩的中華文化,立足傳統,開拓創新,必將為非物質文化遺產開辟一個愈加光明的未來。

7月12日下午,華中農業大學資源與環境學院赴湖北恩施暑期社會實踐隊邀請馬友高爺爺,在大樹埡村開展了一場別開生面的“高哥故事會”。

談起成為景陽民間傳統文化非遺傳承人的契機,馬友高直言,是因為責任,是希望將口口相傳的民間故事組織收集起來,而不是隨著老一輩人的離世而消失在歷史的塵埃。

作為土生土長的景陽人,馬友高對當地的民族文化有發自內心的熱愛。退休后,馬友高受文化站領導委托搜集當地民俗文化、民間故事。在搜集過程中,馬友高發現民間故事不僅具有豐富的想象力,還貼近生活。能否讓景陽民間故事與當代價值觀產生“化學反應”,讓更多人了解景陽民間故事,引起了馬友高長久的思考。“搜集完了之后,我就在想,把這些故事放在這里,別人也不知道啊,像現在的年輕人接觸東西多,都不了解這些內容,網絡發展也使手機成為了我使用的主要工具。所以我就開始采用抖音來做記錄并宣傳出去。”馬友高回憶到。

馬友高講述完《遮天蔽日》《三女婿拜壽》等景陽傳統民間故事后,向實踐隊員介紹到,景陽民間故事反映了當地民淳俗厚的鄉土人情。“不忘初心、教育年輕人孝敬老人,同時現在好多年輕人夫妻關系不好,其中也有故事教育年輕人要互相愛護,夫妻和睦,要積極向上,有善良的心。”馬友高提到。除此之外,景陽民間故事還全面展現了景陽人民的生活百態和厚重的民族文化,是當地多民族文化融合的燦爛文化瑰寶。

隨后,實踐隊員在馬友高的帶領下實地探訪坪陽長渠遺址。“高峽建平湖,絕壁造運河”的大幅標語仍然清晰可見。馬友高告訴實踐隊員:“景陽人民在政府的領導下,與天奮斗,于地奮斗。充分體現了不怕苦不怕死的愚公移山精神;充分體現了叫高山低頭,它不敢不低頭、叫河水讓路,它不敢不讓路的那種英雄氣概。”在懸崖峭壁上鑿出天渠,勤勞的當地百姓用雙手創造幸福生活。

在馬友高看來,實踐隊的到來為景陽民間故事的傳播注入青春活力。“這些通俗易懂的東西,需要我們挖掘之后,通過各種形式宣傳出去讓人們知道。在以前信息不發達的時候,只能通過講故事的方式,傳承的少。現在網絡發達,可以通過網絡進行宣傳。改革開放這么多年以來,經濟確實有很大的提高,但是教育上出現了很多的問題,人們的思想現在各行各業都向‘錢’看,必須通過這些故事這些好的東西來教育年輕人,通過多種形式比如可以寫文章報道、拍攝抖音短視頻,同時有很多紅色的教育必須從兒童抓起,從小學抓起,這樣好的思想才能根深蒂固,所以傳承很有必要。”

“文化興則國運興,文化強則民族強”。景陽民間故事是景陽地區民族文化符號的重要組成部分,是各民族文化交相輝映的典型代表。寫好非遺傳承“文章”功在當代,利在千秋。廣大非遺工作者根植于豐富多彩的中華文化,立足傳統,開拓創新,必將為非物質文化遺產開辟一個愈加光明的未來。

作者:方小余 來源:多彩大學生網

- 專訪景陽非遺傳承人馬友高:講好景陽人的勞動之歌

- 09-10

- 湖南信息學院向湘:做一名拼搏奮斗的青年大學生

- 09-09

- 2023泰山·青未了杯全國大學生創意短視頻大賽

- 短視頻作為一種新興的傳播方式,已經在高校學生媒體中得到了廣泛應用,成為了展示青年學子風貌的重要途徑。

- 09-08

- 西農學子三下鄉:探尋山楂之鄉的振興歷程

- 從一個人到一支隊伍,從一群人到一方水土,從一陣子到一輩子······

- 09-08

- 賞館內文物,悟團結知識

- 09-08

- BLSI喜報 | 斬獲2023美國繆斯設計獎3項殊榮——鉑金獎2個、

- 近日,全球建筑與設計領域最具影響力的國際獎項之一【美國繆斯設計獎MUSE DesignAwards】2023獲獎名單重磅揭曉。伯立森景觀設計作品—

- 09-08

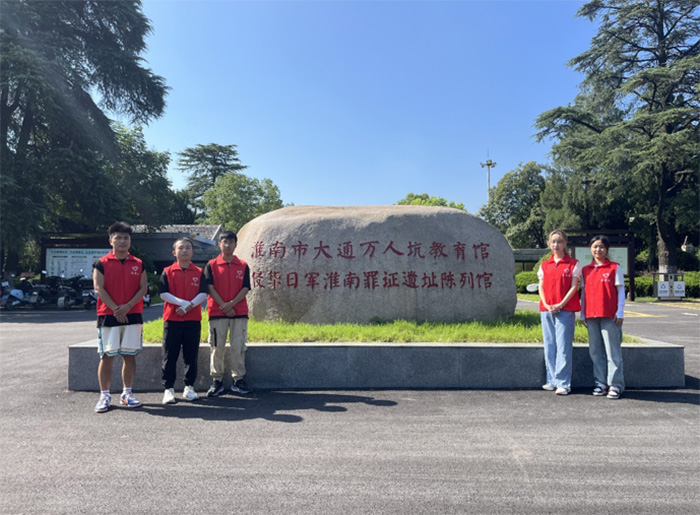

- 中國礦業大學計算機學院“社會實踐紅色小分隊”暑期社會實踐

- 9月3日至9月5日,中國礦業大學計算機科學與技術學院“社會實踐紅色小分隊”在淮南大通萬人坑開展了以”傳承紅色基因“為主題的暑期社會

- 09-08

- 尋紅色印記,繼承先輩遺志

- 6月24日,湖北汽車工業學院外國語學院”探憶·裕農“社會實踐團隊來到十堰市鄖縣的鄖陽博物館,探訪以及學習楊獻珍同志的紅色革命精神

- 09-06

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺