多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

賞館內文物,悟團結知識

發布時間:2023-09-08 關注: 一鍵復制網址

為了解優秀傳統民族文化,筑牢中華民族共同體意識,增強非物質文化保護觀念,7月10日,華中農業大學生命科學技術學院赴甘肅省臨夏回族自治州暑期社會實踐團來到了中國馬家窯彩陶博物館,通過參觀博物館,了解當地優秀文化遺產,促進民族文化交流,促進民族團結。

初入彩陶展區,講解員就介紹了彩陶王,實踐隊員們都被其吸引,感嘆其之大,上面的花紋之奇特,陶器外壁用黑泥繪有上中下三層紋飾,上層為花卉紋,中層為旋渦紋,下層為水波紋。據講解員介紹,彩陶王是館藏的唯一一件復制品,真品現藏于中國歷史博物館,可見其價值。彩陶上的紋飾并非只是為了美觀,還有一些美好的寓意。葫蘆紋有著吉祥的意思,多象征著多子,也有企盼豐收的寓意;在古代,青蛙能在洪水中生存,并且具有旺盛的繁殖能力,人們崇拜蛙,蛙紋也成了馬家窯文化后期最流行的紋飾。在參觀的過程中,實踐隊員們注意到,除了單個口的彩陶外,還有多個口的彩陶,有考古學者推測其為酒器,部落首領結盟時使用,彩陶也是當時人們交流的一種載體。

彩陶展區的參觀結束后,實踐隊員來到了玉器展區。“人們在對石器打磨的過程中發現了玉,可以說,玉的發現離不開古人的勤勞與智慧。”當時講解的館長這樣說道,對古代人民的創造力給予了極大肯定。展出的玉璧、玉環和玉琮等切口整齊,表面光滑,在那個沒有精細切割工具的年代,真的很難想象是怎么做到的。不僅做工精美,玉器還可以看出古人的哲學思想,玉環和玉琮可以看出當時人們對天地的思考,天圓地方的思想展現得淋漓盡致。玉是按時間順序展出的,可以看出玉的用途是在變化的,最初用于祭祀祈福,后來用途拓寬,逐漸有了裝飾的作用,玉器也漸漸地有了一些改變,比如,玉環的內徑變大,可以佩戴,還有了玉扣的出現。玉器館不僅有玉器,還有一些青銅器和金銀飾品,帶著強烈的地域文化特點,出土了不少與馬車和馬匹相關的東西,據講解員介紹,當時貴族出行多以乘坐馬車或騎馬出行,從馬車上的一些飾品即可判斷其身份。

這次博物館的參觀之旅,實踐隊員們有著頗多感觸,這次博物館之旅了解到了許多關于彩陶與玉器的知識,而且發現,參觀博物館是一種很好的民族交流的方式,通過交流,可以不斷深化民族團結思想,促進民族團結融合。

初入彩陶展區,講解員就介紹了彩陶王,實踐隊員們都被其吸引,感嘆其之大,上面的花紋之奇特,陶器外壁用黑泥繪有上中下三層紋飾,上層為花卉紋,中層為旋渦紋,下層為水波紋。據講解員介紹,彩陶王是館藏的唯一一件復制品,真品現藏于中國歷史博物館,可見其價值。彩陶上的紋飾并非只是為了美觀,還有一些美好的寓意。葫蘆紋有著吉祥的意思,多象征著多子,也有企盼豐收的寓意;在古代,青蛙能在洪水中生存,并且具有旺盛的繁殖能力,人們崇拜蛙,蛙紋也成了馬家窯文化后期最流行的紋飾。在參觀的過程中,實踐隊員們注意到,除了單個口的彩陶外,還有多個口的彩陶,有考古學者推測其為酒器,部落首領結盟時使用,彩陶也是當時人們交流的一種載體。

彩陶展區的參觀結束后,實踐隊員來到了玉器展區。“人們在對石器打磨的過程中發現了玉,可以說,玉的發現離不開古人的勤勞與智慧。”當時講解的館長這樣說道,對古代人民的創造力給予了極大肯定。展出的玉璧、玉環和玉琮等切口整齊,表面光滑,在那個沒有精細切割工具的年代,真的很難想象是怎么做到的。不僅做工精美,玉器還可以看出古人的哲學思想,玉環和玉琮可以看出當時人們對天地的思考,天圓地方的思想展現得淋漓盡致。玉是按時間順序展出的,可以看出玉的用途是在變化的,最初用于祭祀祈福,后來用途拓寬,逐漸有了裝飾的作用,玉器也漸漸地有了一些改變,比如,玉環的內徑變大,可以佩戴,還有了玉扣的出現。玉器館不僅有玉器,還有一些青銅器和金銀飾品,帶著強烈的地域文化特點,出土了不少與馬車和馬匹相關的東西,據講解員介紹,當時貴族出行多以乘坐馬車或騎馬出行,從馬車上的一些飾品即可判斷其身份。

這次博物館的參觀之旅,實踐隊員們有著頗多感觸,這次博物館之旅了解到了許多關于彩陶與玉器的知識,而且發現,參觀博物館是一種很好的民族交流的方式,通過交流,可以不斷深化民族團結思想,促進民族團結融合。

作者:張廷先 來源:多彩大學生網

- 西農學子三下鄉:探尋山楂之鄉的振興歷程

- 從一個人到一支隊伍,從一群人到一方水土,從一陣子到一輩子······

- 09-08

- 賞館內文物,悟團結知識

- 09-08

- 賞館內文物,悟團結知識

- 09-08

- BLSI喜報 | 斬獲2023美國繆斯設計獎3項殊榮——鉑金獎2個、

- 近日,全球建筑與設計領域最具影響力的國際獎項之一【美國繆斯設計獎MUSE DesignAwards】2023獲獎名單重磅揭曉。伯立森景觀設計作品—

- 09-08

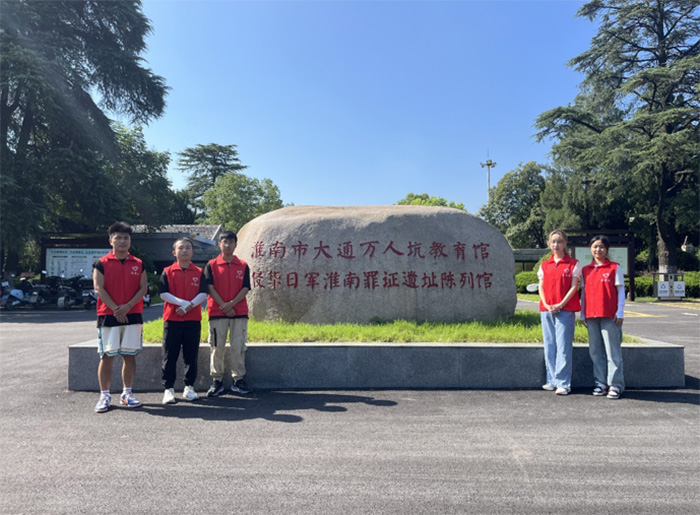

- 中國礦業大學計算機學院“社會實踐紅色小分隊”暑期社會實踐

- 9月3日至9月5日,中國礦業大學計算機科學與技術學院“社會實踐紅色小分隊”在淮南大通萬人坑開展了以”傳承紅色基因“為主題的暑期社會

- 09-08

- 尋紅色印記,繼承先輩遺志

- 6月24日,湖北汽車工業學院外國語學院”探憶·裕農“社會實踐團隊來到十堰市鄖縣的鄖陽博物館,探訪以及學習楊獻珍同志的紅色革命精神

- 09-06

- 凝青春力量,煥鄉村新生

- 推進全域旅游示范縣創建,大力弘揚竹山美食文化,推廣竹山美食品牌,讓“好食材山中來”廣為人知,吸引八方游客來竹山品嘗地道美食,進

- 09-06

- 走進竹山篾編,感受非遺魅力

- 社會實踐隊員在社區工作人員的帶領下來到了篾匠肖友華的家中拜訪,走近篾編手藝人不大的編織區域,隊員們看到琳瑯滿目的竹編器具,肖老

- 09-06

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺