多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

南師泰院學子三入館:中國式現代化推動地方特色文化傳承

發布時間:2023-09-09 關注: 一鍵復制網址

南京師范大學泰州學院人文傳媒學院“星火成炬,丹心筑夢”暑期社會實踐團隊于七月十五日派出南京二組成員前往五老村展覽館、南京博物院、高淳博物館進行線下實踐活動,深入學習習總書記“中國式現代化”的重要論斷,探究中國式現代化與南京地方文化傳承的關聯。同時,隨機采訪館內和展覽區內的游客和工作人員,并就南京地方文化的傳承與保護以及衛生建設進行交流。

在五老村展覽館內我們跟隨著講解員的步伐,走過了一個個展臺、觀摩了一張張照片,逐步了解了新中國建立后五老村人民自力更生,將最初惡劣的污水橫流的生活環境改造成“全國甲等衛生模范單位”的全過程。就是在這樣惡劣艱難的環境下,五老村人民拿出敢叫日月換新天的氣勢,將遠近聞名的“苦惱村”改造成“愛國衛生運動模范”,還因此受到了國家的表彰。現在的紀念館還是保留了當年的樣子,有幸讓我們這些后繼者,得以一窺先輩當年為中國現代化事業、人民美好生活而奮斗的模樣。

五老村的愛國衛生運動是中國浩浩蕩蕩的現代化其中一個縮影、一面旗幟。衛生運動伴隨著新中國數代人的成長,也見證了中華民族取得一個又一個巨大成就。作為新時代的青年人觀摩學習后收獲頗豐。出生于新中國最好的時代,沒有經歷過蚊蠅漫天、污水橫流、積貧積弱的時代,通過照片和文字我仿佛就要與先輩相擁,敢為人先、奮進創造、埋頭苦干的精神早已經從照片來到我的心里種下了奮斗的種子。我們今天有機會坐在窗明幾凈的校園里、走在寬敞整潔的馬路上,不禁聯想到紀念館中污水塘、垃圾堆的照片,感嘆前輩建設者們的奮斗,感嘆作為青年人肩上的歷史使命。先輩們能在交通閉塞、基建落后的年代創下一個又一個人類文明史上的奇跡,而處于物質財富如此富饒時代的我們也應當擔起歷史和人民的眾望,不負先輩建設者們的心血與重托,站在前人的肩膀之上,向著更美好、更現代化的新中國奮進開拓。

接下來我們來到了南京博物院,在參觀結束主要的展廳展品后,隊員們展開了隨機的采訪調研。我們首先與一名正在館外休息的退休老干部就南京市的傳統文化這一話題展開了深刻的交流。對于南京市的傳統文化,例如南京方言為基礎的南京白局的表演形式,這位老先生表示,方言的傳承刻不容緩,這種表演形式既可以讓大眾了解到南京方言的有趣和魅力所在,又可以讓人們更加直觀的去學習和傳承方言。而作為南京的學生,我們的成員也感到汗顏,因為我們自身對于南京白局等傳統文化的表現形式都知之甚少,更不要談去傳承了。因此,我們也意識到自身知識的局限性,更需要我們在接下來的學習與實踐中去充實自我并傳承文化。

團隊成員也采訪到了同為大學生的游客,由于這名游客并不是南京本地人,對于南京本地文化知之甚少,團隊成員更加意識到了地方特色文化傳承時不我待,需要加快步伐,跟上時代,讓更多人了解南京地方特色文化,讓南京地方特色文化不被歷史的長河淘汰。同時,我們也在與這名同學的交談中更加明確了中國式現代化進程中,物質文明與精神文明相協調的重要性。可以說地方傳統文化的傳承是精神文明的傳承,但是這離不開物質文明的基礎;而物質文明的進一步發展,也需要更深層的精神文明來支持。因此,在中國式現代化發展的進程中,物質文明和精神文明的協調可以推動地方特色文化的保護,傳承和發展。

“五老村精神”已傳承70余載而歷久彌新,早已成為秦淮人乃至南京人爭先進位,開創人民生活“中國式現代化”的精神坐標。新時代的年輕人,我們應該以國家的建設者為榜樣,不斷弘揚和傳承奮斗精神,珍惜今天美好生活的來之不易,為實現中華民族偉大復興而努力奮斗。同時,時代在飛速發展,傳統文化在現代文明的沖擊下越來越難以傳承下去。無論是物質文明還是精神文明,都需要我們加以重視,才能協調發展。作為大學生,我們會再接再厲,在實現物質文明與精神文明相協調的中國式現代化道路上砥礪前行。

在五老村展覽館內我們跟隨著講解員的步伐,走過了一個個展臺、觀摩了一張張照片,逐步了解了新中國建立后五老村人民自力更生,將最初惡劣的污水橫流的生活環境改造成“全國甲等衛生模范單位”的全過程。就是在這樣惡劣艱難的環境下,五老村人民拿出敢叫日月換新天的氣勢,將遠近聞名的“苦惱村”改造成“愛國衛生運動模范”,還因此受到了國家的表彰。現在的紀念館還是保留了當年的樣子,有幸讓我們這些后繼者,得以一窺先輩當年為中國現代化事業、人民美好生活而奮斗的模樣。

五老村的愛國衛生運動是中國浩浩蕩蕩的現代化其中一個縮影、一面旗幟。衛生運動伴隨著新中國數代人的成長,也見證了中華民族取得一個又一個巨大成就。作為新時代的青年人觀摩學習后收獲頗豐。出生于新中國最好的時代,沒有經歷過蚊蠅漫天、污水橫流、積貧積弱的時代,通過照片和文字我仿佛就要與先輩相擁,敢為人先、奮進創造、埋頭苦干的精神早已經從照片來到我的心里種下了奮斗的種子。我們今天有機會坐在窗明幾凈的校園里、走在寬敞整潔的馬路上,不禁聯想到紀念館中污水塘、垃圾堆的照片,感嘆前輩建設者們的奮斗,感嘆作為青年人肩上的歷史使命。先輩們能在交通閉塞、基建落后的年代創下一個又一個人類文明史上的奇跡,而處于物質財富如此富饒時代的我們也應當擔起歷史和人民的眾望,不負先輩建設者們的心血與重托,站在前人的肩膀之上,向著更美好、更現代化的新中國奮進開拓。

接下來我們來到了南京博物院,在參觀結束主要的展廳展品后,隊員們展開了隨機的采訪調研。我們首先與一名正在館外休息的退休老干部就南京市的傳統文化這一話題展開了深刻的交流。對于南京市的傳統文化,例如南京方言為基礎的南京白局的表演形式,這位老先生表示,方言的傳承刻不容緩,這種表演形式既可以讓大眾了解到南京方言的有趣和魅力所在,又可以讓人們更加直觀的去學習和傳承方言。而作為南京的學生,我們的成員也感到汗顏,因為我們自身對于南京白局等傳統文化的表現形式都知之甚少,更不要談去傳承了。因此,我們也意識到自身知識的局限性,更需要我們在接下來的學習與實踐中去充實自我并傳承文化。

團隊成員也采訪到了同為大學生的游客,由于這名游客并不是南京本地人,對于南京本地文化知之甚少,團隊成員更加意識到了地方特色文化傳承時不我待,需要加快步伐,跟上時代,讓更多人了解南京地方特色文化,讓南京地方特色文化不被歷史的長河淘汰。同時,我們也在與這名同學的交談中更加明確了中國式現代化進程中,物質文明與精神文明相協調的重要性。可以說地方傳統文化的傳承是精神文明的傳承,但是這離不開物質文明的基礎;而物質文明的進一步發展,也需要更深層的精神文明來支持。因此,在中國式現代化發展的進程中,物質文明和精神文明的協調可以推動地方特色文化的保護,傳承和發展。

“五老村精神”已傳承70余載而歷久彌新,早已成為秦淮人乃至南京人爭先進位,開創人民生活“中國式現代化”的精神坐標。新時代的年輕人,我們應該以國家的建設者為榜樣,不斷弘揚和傳承奮斗精神,珍惜今天美好生活的來之不易,為實現中華民族偉大復興而努力奮斗。同時,時代在飛速發展,傳統文化在現代文明的沖擊下越來越難以傳承下去。無論是物質文明還是精神文明,都需要我們加以重視,才能協調發展。作為大學生,我們會再接再厲,在實現物質文明與精神文明相協調的中國式現代化道路上砥礪前行。

作者:劉晏愷 來源:多彩大學生網

- 汲取榜樣力量,傳承紅色基因——同心向黨采訪錄

- 09-09

- 巢湖學院學子三下鄉實踐活動總結

- 09-08

- 探索庵上湖村從“三無村”到“示范村”的華麗蝶變

- 生態觀光農業是鄉村振興戰略的重要組成部分,通過發展農村旅游和提升提升農產業產業的生態環境價值,可以促進鄉村經濟的多元化發展和可

- 09-08

- 湖文學子三下鄉:愛心傳遞,溫暖社區

- 09-08

- 蘇師大物電學院“綠色行動”:深入垃圾分類 共就生態文明

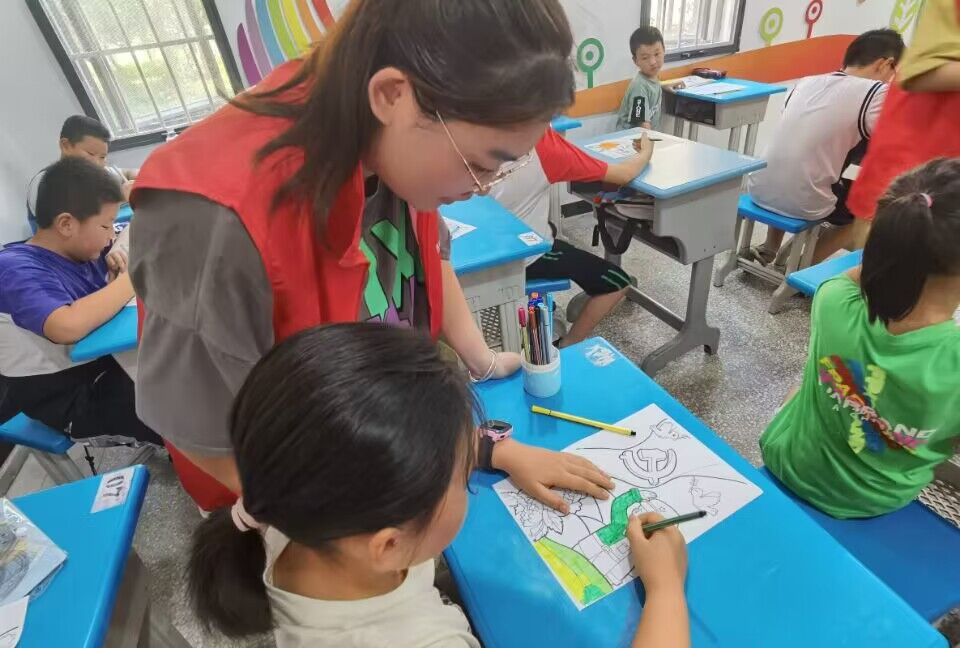

- 為了增加小朋友們對垃圾分類的了解,深化垃圾分類的意識,強化居民垃圾分類的能力,助力垃圾分類的不斷發展,江蘇師范大學物理與電子工

- 09-08

- 蘇師大物電學院“綠色行動”:垃圾分類齊動手 生態文明潤童

- 為了營造良好的校園環境,加強垃圾分類回收意識,讓垃圾分類理念深入人心,江蘇師范大學物理與電子工程學院“綠色行動”垃圾分類實踐團部

- 09-08

- 蘇師大物電學院暑期實踐團:特色活動丨深入垃圾分類,共就生

- 習近平總書記在5月21日的回信中提到“垃圾分類和資源化利用是個系統工程,需要各方協同發力、精準施策、久久為功,需要廣大城鄉居民積

- 09-08

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺