以仁為基 共筑和諧

黨的二十大的召開再一次強調了推進文化自信自強的必要性,中華優秀傳統文化源遠流長、博大精深,是中華文明的智慧結晶。作為我國傳統文化的主流和重要組成部分-儒家文化,其地位顯得尤為突出。但在目前提及中華優秀傳統文化時,大多數人仍然未能立刻想到儒家文化,而是以傳統節日等或各具特色的地方文化作為代表。所以在正式宣講之前,“杏壇春雨入鄉土,犁牛勤耕承鄉髓”調研實踐小組向大家分發“對儒家文化和家鄉文化了解程度的調查研究”的問卷鏈接,來了解大家對于儒家文化和家鄉文化了解程度的基本情況。經過一段時間大家積極認真的填寫,通過問卷的后臺數據反映,當代人們對自己的家鄉文化和儒家文化有一定程度的了解。但對兩者的了解僅停留在表面上,只能背誦一些《論語》當中的經典句子,卻不能理解其中的內涵;只能簡單的列舉一些儒家思想,卻不能深刻理解其內涵并將其應用的生活當中。如此看來,我們更應該做好儒家思想的宣傳活動,并通過活動讓人們對自己家鄉文化有一個更深刻的認識,把自己家鄉文化傳承下去。

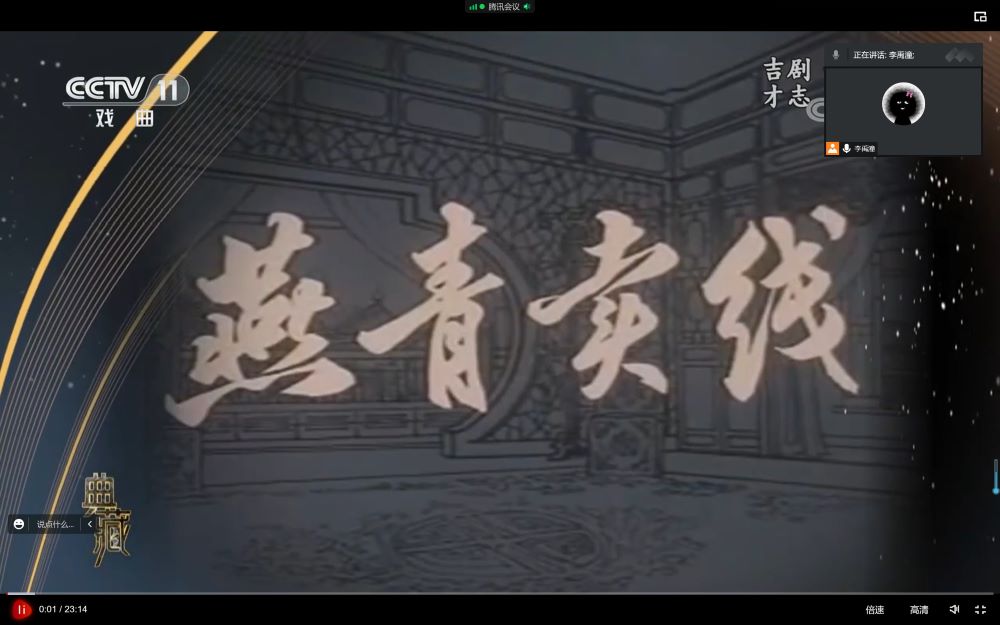

在2022年12月27日晚上,實踐隊員李禹潼開啟了會議宣講。會議開始,隊員李禹潼從自己家鄉的傳統戲劇吉劇開始講起。吉劇是吉林省的傳統戲曲劇種之一,主要流行于吉林省各地以及遼寧、黑龍江、內蒙古自治區的一些地區。它是在建國后在二人轉的基礎上發展而成的新劇種,因其誕生于吉林省的省會長春而得名。1958年,周恩來提出東北應發展自己的戲曲劇種,豐富人民的文化生活。1959年初,吉林省在東北二人轉形式的基礎上創建了吉劇。隨后建立了吉林省吉劇團。從1959年至今,吉劇已成為省內外群眾喜愛的劇種,現已發展到15個吉劇團。吉劇共創作改編和排練演出了近二百個大、中、小劇目,代表性劇目有《藍河怨》《桃李梅》《包公賠情》《燕青賣線》《搬窯》以及《江姐》《雨夜送糧》等。其中《包公賠情》《燕青賣線》和《桃李梅》,于1980年先后攝制成影片。通過觀看《燕青賣線》的影片,大家對儒家思想中的“仁”也有了更深的了解,從而引入對儒家思想“仁”的講解。

隨后,隊員李禹潼先在宣講中,先講述了“仁”一字的本質及其含義,講述了“仁”是一種發自內心,反映自我的意識情感,質樸而原始;“仁”也是人際社會性的內在規定因素,人與人之間可以通過“仁”實現彼此之間的溝通與融合。隨后便開始深入分析“仁”這一意義,介紹了“仁”思想的起源于東夷族的物質生活和精神生活,是東夷族古老風俗習慣的抽象化反應,之后“仁”的含義不斷發展。在孔子的思想中,“仁”是儒家文化的核心思想。儒家“仁”思想的內涵是“愛人”、“克己復禮”、“推己及人”、“為仁由己”以及“殺身成仁”,并通過孔子與弟子之間的一些故事來讓大家更深入地了解和領悟儒家的“仁”思想。隨后又向大家講述了“仁”思想在當今社會中能夠發揮的作用,鼓勵大家在生活中做一個有“仁”之人。宣講結束后,又給大家觀看了相關的視頻,幫助大家加深對儒家“仁”思想的理解與記憶。儒學文化宣講 結束后,大家發表了自己對此次宣講的感悟,并提出一些疑問,隊員李禹潼一一解答他們的疑惑。

通過這次線上宣講活動,大家對于儒家“仁”這一思想有了更深的感悟與體會,也對自己家鄉戲劇文化有了更深入的了解,總體達到宣講的目的。讓大家意識到儒家仁學思想作為中華民族恢弘歷史中的寶貴精神積累和儲存,理應在中華民族偉大復興的關鍵節點上煥發出新的生機。我們應合理吸收儒家仁學思想適用于當今社會的內核與精華,讓儒家思想深入日常生活,不斷提高自身道德修養,為中華民族偉大復興貢獻自己的智慧和力量。

在2022年12月27日晚上,實踐隊員李禹潼開啟了會議宣講。會議開始,隊員李禹潼從自己家鄉的傳統戲劇吉劇開始講起。吉劇是吉林省的傳統戲曲劇種之一,主要流行于吉林省各地以及遼寧、黑龍江、內蒙古自治區的一些地區。它是在建國后在二人轉的基礎上發展而成的新劇種,因其誕生于吉林省的省會長春而得名。1958年,周恩來提出東北應發展自己的戲曲劇種,豐富人民的文化生活。1959年初,吉林省在東北二人轉形式的基礎上創建了吉劇。隨后建立了吉林省吉劇團。從1959年至今,吉劇已成為省內外群眾喜愛的劇種,現已發展到15個吉劇團。吉劇共創作改編和排練演出了近二百個大、中、小劇目,代表性劇目有《藍河怨》《桃李梅》《包公賠情》《燕青賣線》《搬窯》以及《江姐》《雨夜送糧》等。其中《包公賠情》《燕青賣線》和《桃李梅》,于1980年先后攝制成影片。通過觀看《燕青賣線》的影片,大家對儒家思想中的“仁”也有了更深的了解,從而引入對儒家思想“仁”的講解。

隨后,隊員李禹潼先在宣講中,先講述了“仁”一字的本質及其含義,講述了“仁”是一種發自內心,反映自我的意識情感,質樸而原始;“仁”也是人際社會性的內在規定因素,人與人之間可以通過“仁”實現彼此之間的溝通與融合。隨后便開始深入分析“仁”這一意義,介紹了“仁”思想的起源于東夷族的物質生活和精神生活,是東夷族古老風俗習慣的抽象化反應,之后“仁”的含義不斷發展。在孔子的思想中,“仁”是儒家文化的核心思想。儒家“仁”思想的內涵是“愛人”、“克己復禮”、“推己及人”、“為仁由己”以及“殺身成仁”,并通過孔子與弟子之間的一些故事來讓大家更深入地了解和領悟儒家的“仁”思想。隨后又向大家講述了“仁”思想在當今社會中能夠發揮的作用,鼓勵大家在生活中做一個有“仁”之人。宣講結束后,又給大家觀看了相關的視頻,幫助大家加深對儒家“仁”思想的理解與記憶。儒學文化宣講 結束后,大家發表了自己對此次宣講的感悟,并提出一些疑問,隊員李禹潼一一解答他們的疑惑。

通過這次線上宣講活動,大家對于儒家“仁”這一思想有了更深的感悟與體會,也對自己家鄉戲劇文化有了更深入的了解,總體達到宣講的目的。讓大家意識到儒家仁學思想作為中華民族恢弘歷史中的寶貴精神積累和儲存,理應在中華民族偉大復興的關鍵節點上煥發出新的生機。我們應合理吸收儒家仁學思想適用于當今社會的內核與精華,讓儒家思想深入日常生活,不斷提高自身道德修養,為中華民族偉大復興貢獻自己的智慧和力量。

時間:2023-01-04 作者:李禹潼 來源:曲阜師范大學傳媒學院 關注:

- 禮者 理也

- 作為曲阜師范大學的學生,立足于孔孟的故鄉,儒家文化的發源地,在弘揚儒家文化和文化交流傳播中有著天然優勢和義不容辭的責任。為

- 01-04

- 以仁為基 共筑和諧

- 為弘揚黨的二十大關于文化自信自強的要求,扎根時代沃土,弘揚傳統文化,曲阜師范大學傳媒學院“杏壇春雨入鄉土,犁牛勤耕承鄉髓”

- 01-04

- 弘儒之精華,傳己之文化

- 作為曲阜師范大學的學生,立足于孔孟的故鄉,儒家文化的發源地,在弘揚儒家文化和文化交流傳播中有著天然優勢和義不容辭的責任。為充分

- 01-04

- Redcul-追思溯源實踐隊:探尋遵義會議足跡,傳承紅色革命精

- 為賡續紅色文化,重溫長征路,曲阜師范大學化學與化工學院Redcul-追思溯源社會實踐隊于12月29日以云游覽的方式對遵義會議會址進行了學

- 01-04

- Redcul-追思溯源實踐隊:游遵義會議紀念館,探實事求是文化

- 遵義會議在極端危急的歷史關頭,挽救了黨,挽救了紅軍,挽救了中國革命,成為了中國共產黨和紅軍歷史上的一個生死攸關的轉折點。為深入

- 01-04

- 以洽百禮,降福孔皆

- 黨的二十大的召開再一次強調了推進文化自信自強的必要性,中華優秀傳統文化源遠流長、博大精深,是中華文明的智慧結晶。作為我國傳統文

- 01-04

- 感受響嘡特色,助力鄉村振興

- 縣城是我國城鎮化發展的重要組成部分,在我國城鎮化發展的中后期,承擔著極為重要且不可替代的功能——縣域社會可以有效連接個體、家庭

- 01-04

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534