多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

“桑梓振興,阡陌日新”實踐團赴云南省大理市進行走訪調研

發布時間:2025-02-26 閱讀: 一鍵復制網址

隨著農業現代化進程的加速,農業污染處理已成為生態環境治理中不可忽視的難題,其對土壤、水體和大氣的破壞正悄然改變著鄉村的生態面貌,關乎生態未來的治理行動刻不容緩。為了調研并改善農業污染,2月15日,“桑梓振興,阡陌日新”實踐團赴四川省攀枝花市進行走訪調研。

大理市某村位于洱海流域核心區,80%耕地劃入二級保護區。2019年水質監測顯示,農田退水總氮貢獻率達37%,迫使政府出臺“禁化肥令”:全面禁用商品化肥,違者每畝罰款2000元。村民楊大姐回憶:“改種生態水稻后,第一年畝產跌到300公斤,收入減少40%,大家差點集體上訪。”

村支書李銀花帶領村民探索“水稻+魚+鴨”立體種養,進行共生模式破冰。首先,建設養殖生態區域,增加村民收入。每畝投放魚苗200尾、鴨苗20只,魚鴨除草除蟲,糞便還田。2022年稻米通過有機認證,單價從3元/斤漲至12元/斤,合作社年銷售額突破500萬元;其次,合理處理農業污水廢水,進行尾水攔截。村落共修建5座沉淀池和人工濕地,農田退水經三級凈化后總磷削減65%。2023年,該村入選洱海流域“最佳治理實踐案例”。

盡管生態效益顯著,村民仍對政策不滿,補償機制仍存在爭議:政府承諾的退耕補貼為每畝1200元/年,但實際到賬僅800元。李支書透露:“我們聯合周邊6個村向人大提交議案,要求將補償標準提高至2000元,并對有機認證費用全額報銷。” 目前,該村正試點“農業碳匯交易”,將2萬畝生態農田碳匯量打包出售給旅游企業,首筆交易額達150萬元。“要讓綠水青山真正變成金山銀山,必須讓保護者得實惠。”李支書強調。

農業污染治理,不僅是對當下生態環境的修復,更是為子孫后代謀福祉的長遠之舉。盡管治理過程中困難重重,但在政府、企業、科研機構和廣大農民的共同努力下,我們有信心逐步攻克難題。未來,通過持續優化治理方案,加強科技創新應用,必將實現農業生產與生態環境的和諧共生,讓綠水青山成為鄉村振興最堅實的底色。

大理市某村位于洱海流域核心區,80%耕地劃入二級保護區。2019年水質監測顯示,農田退水總氮貢獻率達37%,迫使政府出臺“禁化肥令”:全面禁用商品化肥,違者每畝罰款2000元。村民楊大姐回憶:“改種生態水稻后,第一年畝產跌到300公斤,收入減少40%,大家差點集體上訪。”

村支書李銀花帶領村民探索“水稻+魚+鴨”立體種養,進行共生模式破冰。首先,建設養殖生態區域,增加村民收入。每畝投放魚苗200尾、鴨苗20只,魚鴨除草除蟲,糞便還田。2022年稻米通過有機認證,單價從3元/斤漲至12元/斤,合作社年銷售額突破500萬元;其次,合理處理農業污水廢水,進行尾水攔截。村落共修建5座沉淀池和人工濕地,農田退水經三級凈化后總磷削減65%。2023年,該村入選洱海流域“最佳治理實踐案例”。

盡管生態效益顯著,村民仍對政策不滿,補償機制仍存在爭議:政府承諾的退耕補貼為每畝1200元/年,但實際到賬僅800元。李支書透露:“我們聯合周邊6個村向人大提交議案,要求將補償標準提高至2000元,并對有機認證費用全額報銷。” 目前,該村正試點“農業碳匯交易”,將2萬畝生態農田碳匯量打包出售給旅游企業,首筆交易額達150萬元。“要讓綠水青山真正變成金山銀山,必須讓保護者得實惠。”李支書強調。

農業污染治理,不僅是對當下生態環境的修復,更是為子孫后代謀福祉的長遠之舉。盡管治理過程中困難重重,但在政府、企業、科研機構和廣大農民的共同努力下,我們有信心逐步攻克難題。未來,通過持續優化治理方案,加強科技創新應用,必將實現農業生產與生態環境的和諧共生,讓綠水青山成為鄉村振興最堅實的底色。

作者:“桑梓振興,阡陌日新”實踐團 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 支教新探索——山東工商“弦歌不輟,山海相連”支教隊赴寧陽縣連橋社區開展支教活動

- 為響應新時代對青年投身基層的號召,促進農村教育與文化的繁榮發展,2025年2月5日山東工商學院“弦歌不輟,山海相連”支教隊匯集于山東

- 02-26

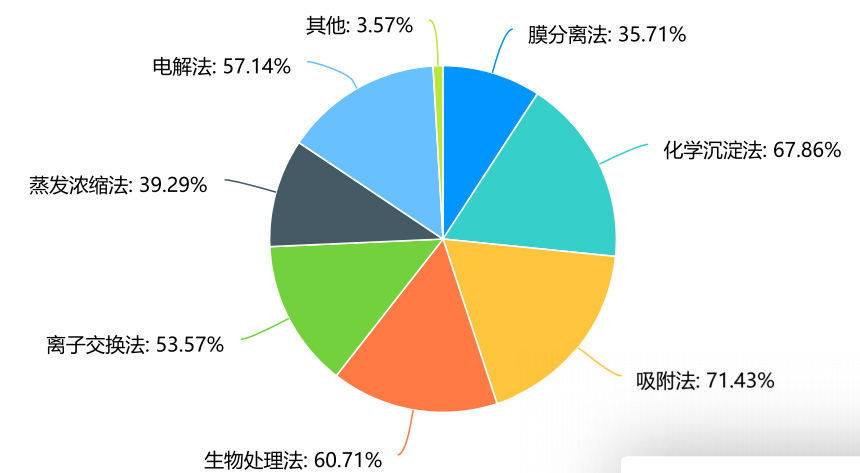

- “重”治成澄調研團前期查閱文獻方式開展社會實踐

- 在社會實踐開展前期,“重”治成澄調研團團隊成員積極投入到緊張的籌備工作之中。

- 02-26

- 從認知到行動:三省調研看重金屬廢水治理的多維路徑

- 為了更好地讓大家了解重金屬污染情況,山東大學(威海)“重”治成澄調研團在河南省、山東省以及甘肅省采取線上問卷的方式,收集他們關

- 02-26

- “重”治成澄調研團赴山東濟南開展社會實踐:探尋重金屬污水治理

- 為深入調研重金屬廢水治理現狀,助力環境保護與可持續發展,山東大學(威海)“重”治成澄調研團于1月19日至23日赴山東省濟南市,通過

- 02-26

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺