多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

“桑梓振興,阡陌日新”實踐團赴河南省安陽市進行走訪調研

發布時間:2025-02-26 閱讀: 一鍵復制網址

在當今社會,農業面源污染已成為影響生態環境的重要因素。農業生產中,農藥、化肥的不合理使用,畜禽養殖廢棄物的隨意排放,以及農田水土流失等,都在悄無聲息地破壞著生態環境。為了調研并改善這一狀況,2月11日,“桑梓振興,阡陌日新”實踐團赴河南省安陽市進行走訪調研。

河南省作為全國農業與畜牧業大省,畜禽年出欄量超8億頭(只),占全國總量的10%以上。盡管地方政府要求養殖場100%配套糞污處理設施,但資源化利用率長期徘徊在60%左右。大量未經處理的沼液、沼渣被隨意堆積,雨季滲漏導致地下水氨氮含量超標,周邊農田土壤板結問題日益突出。

“糞污處理設施‘建而不用’的問題很普遍。”村支書坦言,養殖戶普遍面臨兩難選擇:一方面,傳統堆肥處理周期長、異味大,周邊村民投訴不斷;另一方面,將糞污加工為商品有機肥的成本高昂,“每噸運輸費比化肥高出一倍,農戶自然不愿買單”。2022年,村里嘗試引入“種養結合”模式,與3家有機肥廠合作,將糞污加工為顆粒有機肥。然而,因有機肥單價較化肥高30%,且缺乏政府背書,市場接受度始終低迷。“去年我們免費發放了50噸有機肥給種植大戶試用,但秋收后反饋肥效‘見效慢’,推廣阻力反而更大了。”

村支書支出,要想解決以上問題,首先要建立“養殖場+有機肥廠+農田”閉環體系,鋪設地下管道將糞污直輸有機肥廠,減少運輸成本和二次污染風險。試點期間,5家養殖場與200畝農田實現對接,化肥使用量降低18%,土壤有機質含量提升0.5%。其次要進行市場化破局。2023年,縣農業局投資建設區域性糞污集中處理中心,引入社會資本參與運營。中心采用“按量付費”模式,每處理1噸糞污補貼養殖戶15元,有機肥銷售收入按比例分成。首年處理量突破2萬噸,帶動村集體增收30萬元。

農業面源污染治理不僅改善了生態環境,還為農業可持續發展奠定了堅實基礎。未來,我們將繼續探索更有效的治理模式,守護好這片綠水青山,讓農業生產與生態環境和諧共生。

河南省作為全國農業與畜牧業大省,畜禽年出欄量超8億頭(只),占全國總量的10%以上。盡管地方政府要求養殖場100%配套糞污處理設施,但資源化利用率長期徘徊在60%左右。大量未經處理的沼液、沼渣被隨意堆積,雨季滲漏導致地下水氨氮含量超標,周邊農田土壤板結問題日益突出。

“糞污處理設施‘建而不用’的問題很普遍。”村支書坦言,養殖戶普遍面臨兩難選擇:一方面,傳統堆肥處理周期長、異味大,周邊村民投訴不斷;另一方面,將糞污加工為商品有機肥的成本高昂,“每噸運輸費比化肥高出一倍,農戶自然不愿買單”。2022年,村里嘗試引入“種養結合”模式,與3家有機肥廠合作,將糞污加工為顆粒有機肥。然而,因有機肥單價較化肥高30%,且缺乏政府背書,市場接受度始終低迷。“去年我們免費發放了50噸有機肥給種植大戶試用,但秋收后反饋肥效‘見效慢’,推廣阻力反而更大了。”

村支書支出,要想解決以上問題,首先要建立“養殖場+有機肥廠+農田”閉環體系,鋪設地下管道將糞污直輸有機肥廠,減少運輸成本和二次污染風險。試點期間,5家養殖場與200畝農田實現對接,化肥使用量降低18%,土壤有機質含量提升0.5%。其次要進行市場化破局。2023年,縣農業局投資建設區域性糞污集中處理中心,引入社會資本參與運營。中心采用“按量付費”模式,每處理1噸糞污補貼養殖戶15元,有機肥銷售收入按比例分成。首年處理量突破2萬噸,帶動村集體增收30萬元。

農業面源污染治理不僅改善了生態環境,還為農業可持續發展奠定了堅實基礎。未來,我們將繼續探索更有效的治理模式,守護好這片綠水青山,讓農業生產與生態環境和諧共生。

作者:“桑梓振興,阡陌日新”實踐團 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 支教新探索——山東工商“弦歌不輟,山海相連”支教隊赴寧陽縣連橋社區開展支教活動

- 為響應新時代對青年投身基層的號召,促進農村教育與文化的繁榮發展,2025年2月5日山東工商學院“弦歌不輟,山海相連”支教隊匯集于山東

- 02-26

- “重”治成澄調研團前期查閱文獻方式開展社會實踐

- 在社會實踐開展前期,“重”治成澄調研團團隊成員積極投入到緊張的籌備工作之中。

- 02-26

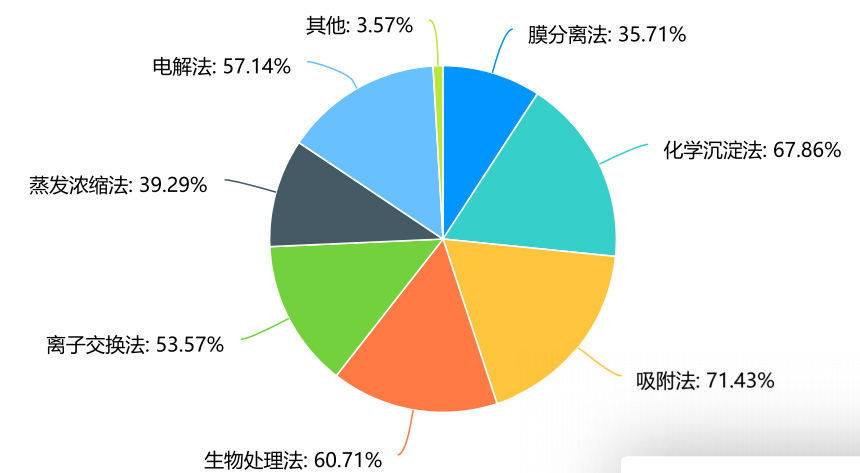

- 從認知到行動:三省調研看重金屬廢水治理的多維路徑

- 為了更好地讓大家了解重金屬污染情況,山東大學(威海)“重”治成澄調研團在河南省、山東省以及甘肅省采取線上問卷的方式,收集他們關

- 02-26

- “重”治成澄調研團赴山東濟南開展社會實踐:探尋重金屬污水治理

- 為深入調研重金屬廢水治理現狀,助力環境保護與可持續發展,山東大學(威海)“重”治成澄調研團于1月19日至23日赴山東省濟南市,通過

- 02-26

- “重”治成澄調研團赴河南濮陽開展社會實踐

- 2月12日,“重”治成澄調研團赴河南省濮陽市范縣甜水井村開展社會實踐。

- 02-26

- 青春暖夕陽 關愛老人心

- 02-26

- “重”治成澄調研團赴河南焦作開展社會實踐:探尋重金屬污水治理新路徑

- 山東大學(威海)"重"治成澄社會實踐團隊以"產學研"融合視角,深入河南省焦作市開展重金屬廢水治理專項調研,探尋工業城市在重金屬

- 02-26

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺