多彩大學(xué)生網(wǎng),大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺

苫藝永傳,匠心不腐——山大威海社會實踐團隊展開海草房調(diào)研

為繼承非遺文化、弘揚中華民族手工藝品魅力,7月5日,山東大學(xué)(威海)“傳統(tǒng)遺韻”社會實踐小隊踏上了東格島,對焦傳統(tǒng)文化遺產(chǎn)海草房,在島上進行了為期三天的實地調(diào)研、資料采集工作。

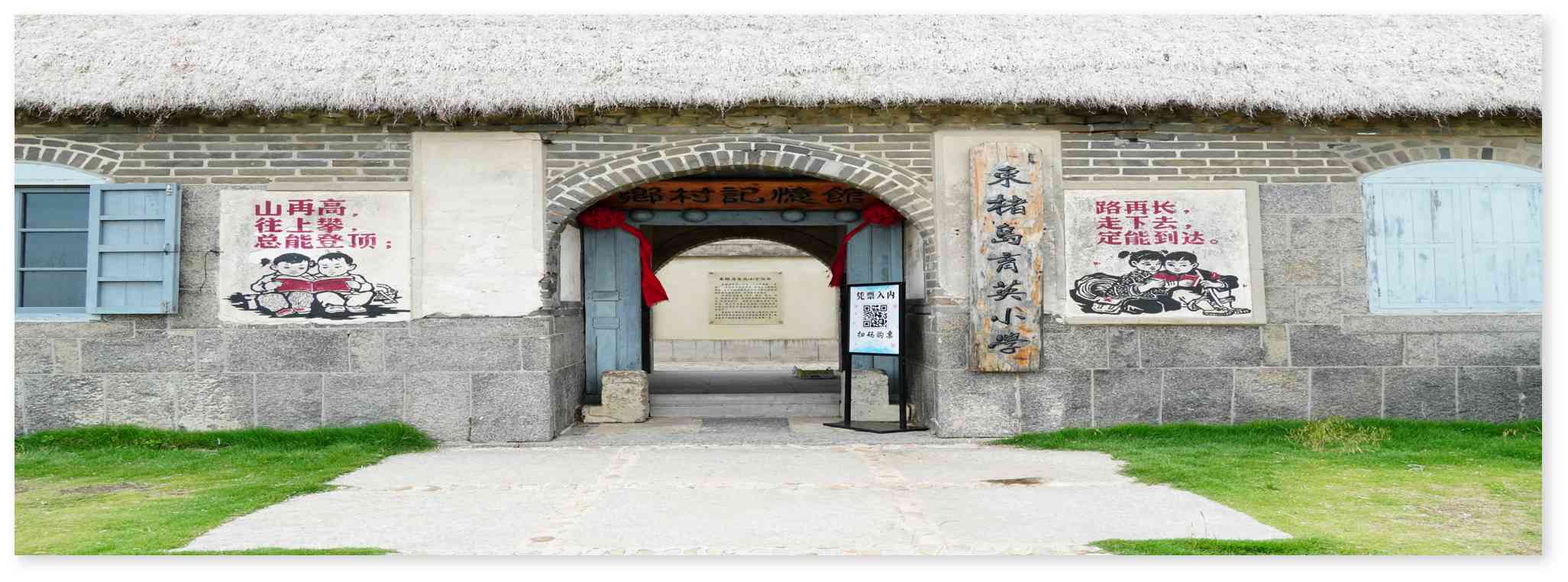

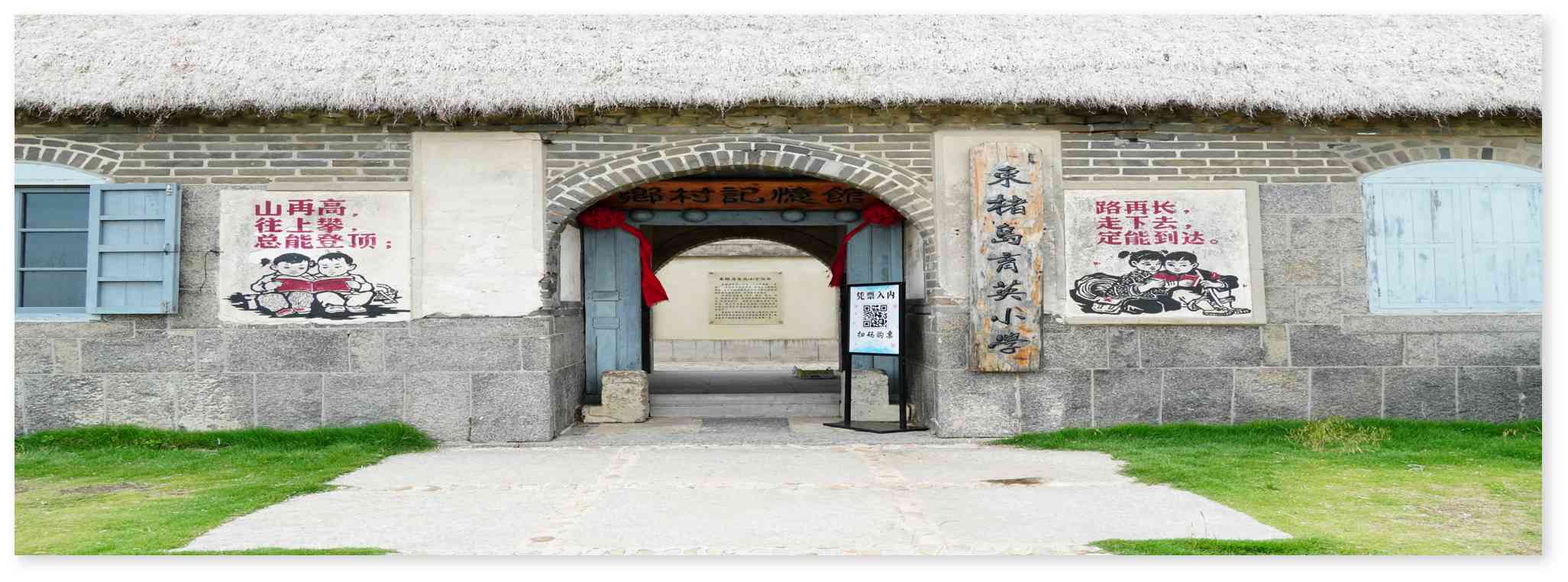

四面連海,只憑一橋與外界相通,東格島村卻吸引了大量的游客到此感受漁村風(fēng)情。東格島村不僅僅有恰人的涼爽氣候、獨特的海島風(fēng)光,更是保存了大量完整的海草房建筑,構(gòu)成了膠東半島的一道風(fēng)景線。海草房建筑是山東省非物質(zhì)文化遺產(chǎn),帶有濃厚的地域特色,成為這里吸引游客的主要原因。小隊成員參觀了村史館,重點了解了海草房的發(fā)展歷史與現(xiàn)狀,思考海草房發(fā)展的困境。同時,小隊分為三個小組,從三個方向出發(fā),參觀了當(dāng)?shù)氐暮2莘棵袼蓿瑢u上的原居民、游客進行了實地采訪與錄像,當(dāng)?shù)氐木用衽c過往的游客都對海草房的保存與創(chuàng)新發(fā)展各抒己見。在此過程中,小隊成員了解到海草房難以傳承發(fā)展的幾個關(guān)鍵障礙: 原料的減產(chǎn)、人才的缺乏、以及觀念的改變。不僅如此,對于不同游客的調(diào)查詢問,也讓小隊成員明白了大眾對于這種非遺的態(tài)度。小隊成員記錄了這些信息,并且集體討論,一起做出了分析,決定從對草房的優(yōu)勢出發(fā),尋找創(chuàng)新發(fā)展的可能,開啟了對此次海草房研究的后期工作分工。

此次的東格島之行,為“傳統(tǒng)遺韻”小隊的社會實踐的繼續(xù)開展打下了良好的信息基礎(chǔ)。小隊成員都在這次東格島之行中加深了對海草房制作工藝的了解,也開始更加深入思考海草房在現(xiàn)代社會的創(chuàng)新性轉(zhuǎn)化,考慮如何將海草房走出無人傳承的困境。這些對保護海草房文化與技術(shù)、增強傳統(tǒng)文化生命力具有重要意義。

四面連海,只憑一橋與外界相通,東格島村卻吸引了大量的游客到此感受漁村風(fēng)情。東格島村不僅僅有恰人的涼爽氣候、獨特的海島風(fēng)光,更是保存了大量完整的海草房建筑,構(gòu)成了膠東半島的一道風(fēng)景線。海草房建筑是山東省非物質(zhì)文化遺產(chǎn),帶有濃厚的地域特色,成為這里吸引游客的主要原因。小隊成員參觀了村史館,重點了解了海草房的發(fā)展歷史與現(xiàn)狀,思考海草房發(fā)展的困境。同時,小隊分為三個小組,從三個方向出發(fā),參觀了當(dāng)?shù)氐暮2莘棵袼蓿瑢u上的原居民、游客進行了實地采訪與錄像,當(dāng)?shù)氐木用衽c過往的游客都對海草房的保存與創(chuàng)新發(fā)展各抒己見。在此過程中,小隊成員了解到海草房難以傳承發(fā)展的幾個關(guān)鍵障礙: 原料的減產(chǎn)、人才的缺乏、以及觀念的改變。不僅如此,對于不同游客的調(diào)查詢問,也讓小隊成員明白了大眾對于這種非遺的態(tài)度。小隊成員記錄了這些信息,并且集體討論,一起做出了分析,決定從對草房的優(yōu)勢出發(fā),尋找創(chuàng)新發(fā)展的可能,開啟了對此次海草房研究的后期工作分工。

此次的東格島之行,為“傳統(tǒng)遺韻”小隊的社會實踐的繼續(xù)開展打下了良好的信息基礎(chǔ)。小隊成員都在這次東格島之行中加深了對海草房制作工藝的了解,也開始更加深入思考海草房在現(xiàn)代社會的創(chuàng)新性轉(zhuǎn)化,考慮如何將海草房走出無人傳承的困境。這些對保護海草房文化與技術(shù)、增強傳統(tǒng)文化生命力具有重要意義。

時間:2023-07-27 作者:多彩大學(xué)生網(wǎng) 來源:多彩大學(xué)生網(wǎng) 關(guān)注:

- 用知識與關(guān)愛,共筑安全之舟

- 07-27

- “奏宮商之音,鳴青春之曲”——四葉草社會實踐團濰坊支隊開

- 四葉草社會實踐團濰坊支隊開設(shè)排簫課程

- 07-27

- “賦家訪之翼,潤未來花朵”——“四葉草”暑期實踐團日照實

- “四葉草”暑期實踐團日照實踐故事

- 07-27

- “學(xué)情調(diào)研助支教,鄉(xiāng)村振興譜新篇”——“四葉草”暑期社會

- “四葉草”暑期社會實踐團棗莊實踐故事

- 07-27

- “做好黨史教育,筑夢紅色童心”——“四葉草”實踐團菏澤實

- “四葉草”實踐團菏澤實踐故事

- 07-27

- “紙上生花,創(chuàng)意無限”——“四葉草”暑期社會實踐團日照支

- “四葉草”暑期社會實踐團日照支隊開展折紙活動

- 07-27

- “消防記心中,安全伴我行”——“四葉草”實踐團棗莊實踐故

- “四葉草”實踐團棗莊實踐故事

- 07-27

- 關(guān)愛留守兒童,支教調(diào)研進鄉(xiāng)村——四葉草暑期社會實踐團棗莊

- 四葉草暑期社會實踐團棗莊故事

- 07-27

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺