多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

尋跡孤山:江蘇師范大學外國語學院學子赴清行宮遺址開展實地調研

發布時間:2025-03-13 閱讀: 一鍵復制網址

清行宮是清代多位帝王出行西湖時的居住之地,創始于康熙時期。據清雍正《浙江通志》記載:“康熙四十二年,圣祖仁皇帝省方南巡,兩浙官民欣忭愛戴,貢建行宮,以為駐蹕之。”咸豐十一年(1861),行宮、圣因寺、文瀾閣均毀于戰火,僅存遺址。為探尋遺址風韻,調研外宣質量,2025年2月23日江蘇師范大學外國語學院調研團隊對成都文殊院進行了實地調研。

御筆題詠處猶聞盛世音

御筆題詠處猶聞盛世音

循著乾隆《南巡盛典》的記載漫步孤山,團隊成員眼前仿佛展開一幅水墨長卷:自臨湖牌樓拾級而上,楠木寢宮的金絲楠梁猶存暗香,奏事殿前五色琉璃瓦折射著舊日天光。據史料記載,這座占地三十余畝的皇家行宮"依山構殿宇,逐水起樓臺",康熙帝六巡江南五駐此間,乾隆帝六度南巡皆以此為駐蹕之所,成就了"三面云山一面城"的西湖勝景定鼎之作。

"行宮遺址最精妙處在于'因山構室,就水成園'的營造智慧。"杭州市文物考古所負責人介紹,2008年考古勘探發現的鷲香庭遺址,其"回廊九曲連芳榭,疊石三重映碧池"的格局,恰與《行宮圖》中"移步換景,咫尺山林"的記載相印證。特別在玉蘭館遺址出土的纏枝蓮紋滴水瓦當,釉色青翠欲滴,印證了《南巡日記》中"玉樹瓊葩,皆江南所未見"的驚嘆。

殘垣藏錦繡匠心護遺珍

在遺址保護展示區,一組巨型柱礎石陣列如棋,每塊青石表面深淺不一的鑿痕,訴說著"萬國衣冠拜冕旒"的往昔。考古隊員回憶,2009年清理楠木寢宮基址時,曾發現長達12米的整塊青石地栿,"其精工之巧,非'鬼斧神工'不能形容"。如今這些沉睡三百年的構件,通過鋼化玻璃保護罩與參觀者"對話",光影交錯間演繹著古今時空的疊合。

保護工程總設計師透露,團隊創造性地采用"遺址覆罩+虛擬復原"技術:以3D打印復原的垂花門構件與原址殘存柱礎形成虛實對照,游客掃碼即可見"五色琉璃映日,九脊歇山凌霄"的盛景重現。這種"修舊如舊,顯隱有度"的保護理念,使遺址既葆歷史滄桑,又煥時代新韻。

文脈傳薪火山水有新篇

站在望湖樓遺址遠眺,但見保俶塔影入畫來,雷峰夕照染碧波。十年來,這片承載著"西湖天下景"文化密碼的遺址,已發展成為活化利用的典范:浙江圖書館孤山館舍定期舉辦"乾隆御覽"典籍展,中山公園復原的綠云徑成為詩詞碑刻長廊,每逢傳統節慶,古戲臺遺址更會響起裊裊南音。

"這里每塊磚石都是活著的歷史教科書。"正在臨摹《文瀾閣四庫全書》復刻本的青年學者感慨。正如遺址入口處乾隆御筆"澄觀"匾額所寓,這座穿越時空的文化樞紐,正以其獨特方式詮釋著"盛世修文,澤被千秋"的永恒命題。

暮色漸起,四照亭的飛檐剪影融入湖山暮靄。清帝行宮遺址的琉璃瓦當依舊折射著三百年前的月光,而那些鐫刻在青石上的故事,仍在續寫著西湖文化景觀新的傳奇。

從2008年考古勘探到2010年開放展示,清行宮遺址保護工程走過了不平凡的幾年。這處見證著"康乾盛世"文化氣象的歷史現場,不僅為西湖申遺提供了關鍵性實證,更探索出一條文化遺產活態傳承的創新路徑。當我們在玻璃罩前俯身細辨柱礎紋樣時,觸摸的不僅是往昔的榮光,更是文明傳承的溫度與力量。

循著乾隆《南巡盛典》的記載漫步孤山,團隊成員眼前仿佛展開一幅水墨長卷:自臨湖牌樓拾級而上,楠木寢宮的金絲楠梁猶存暗香,奏事殿前五色琉璃瓦折射著舊日天光。據史料記載,這座占地三十余畝的皇家行宮"依山構殿宇,逐水起樓臺",康熙帝六巡江南五駐此間,乾隆帝六度南巡皆以此為駐蹕之所,成就了"三面云山一面城"的西湖勝景定鼎之作。

"行宮遺址最精妙處在于'因山構室,就水成園'的營造智慧。"杭州市文物考古所負責人介紹,2008年考古勘探發現的鷲香庭遺址,其"回廊九曲連芳榭,疊石三重映碧池"的格局,恰與《行宮圖》中"移步換景,咫尺山林"的記載相印證。特別在玉蘭館遺址出土的纏枝蓮紋滴水瓦當,釉色青翠欲滴,印證了《南巡日記》中"玉樹瓊葩,皆江南所未見"的驚嘆。

殘垣藏錦繡匠心護遺珍

在遺址保護展示區,一組巨型柱礎石陣列如棋,每塊青石表面深淺不一的鑿痕,訴說著"萬國衣冠拜冕旒"的往昔。考古隊員回憶,2009年清理楠木寢宮基址時,曾發現長達12米的整塊青石地栿,"其精工之巧,非'鬼斧神工'不能形容"。如今這些沉睡三百年的構件,通過鋼化玻璃保護罩與參觀者"對話",光影交錯間演繹著古今時空的疊合。

保護工程總設計師透露,團隊創造性地采用"遺址覆罩+虛擬復原"技術:以3D打印復原的垂花門構件與原址殘存柱礎形成虛實對照,游客掃碼即可見"五色琉璃映日,九脊歇山凌霄"的盛景重現。這種"修舊如舊,顯隱有度"的保護理念,使遺址既葆歷史滄桑,又煥時代新韻。

文脈傳薪火山水有新篇

站在望湖樓遺址遠眺,但見保俶塔影入畫來,雷峰夕照染碧波。十年來,這片承載著"西湖天下景"文化密碼的遺址,已發展成為活化利用的典范:浙江圖書館孤山館舍定期舉辦"乾隆御覽"典籍展,中山公園復原的綠云徑成為詩詞碑刻長廊,每逢傳統節慶,古戲臺遺址更會響起裊裊南音。

"這里每塊磚石都是活著的歷史教科書。"正在臨摹《文瀾閣四庫全書》復刻本的青年學者感慨。正如遺址入口處乾隆御筆"澄觀"匾額所寓,這座穿越時空的文化樞紐,正以其獨特方式詮釋著"盛世修文,澤被千秋"的永恒命題。

暮色漸起,四照亭的飛檐剪影融入湖山暮靄。清帝行宮遺址的琉璃瓦當依舊折射著三百年前的月光,而那些鐫刻在青石上的故事,仍在續寫著西湖文化景觀新的傳奇。

從2008年考古勘探到2010年開放展示,清行宮遺址保護工程走過了不平凡的幾年。這處見證著"康乾盛世"文化氣象的歷史現場,不僅為西湖申遺提供了關鍵性實證,更探索出一條文化遺產活態傳承的創新路徑。當我們在玻璃罩前俯身細辨柱礎紋樣時,觸摸的不僅是往昔的榮光,更是文明傳承的溫度與力量。

作者:陳晚 來源:陳晚

掃一掃 分享悅讀

- 尋跡孤山:江蘇師范大學外國語學院學子赴清行宮遺址開展實地調研

- 清行宮是清代多位帝王出行西湖時的居住之地,創始于康熙時期。

- 03-13

- 成都文殊院調研:千年古剎的文化瑰寶與歷史傳承

- 文殊院,這座位于四川省成都市的佛教圣地,始建于隋唐時期,歷經千年風雨洗禮,如今已成為西南地區佛教文化的象征。

- 03-12

- 三祠探源家風史,一路傳承德義章

- 家風是社會風氣的重要組成部分。家風好,就能家道興盛、和順美滿,正所謂‘積善之家,必有余慶’

- 03-12

- 奉獻真心 情暖敬老院

- 為了弘揚尊老敬老的傳統美德,“青春伴夕陽”實踐團成員于2025年1月13日--2025年1月18日來到山東省濟南市濟南祥和苑老年公寓開展為期6

- 03-12

- 安徽財經大學學子對話古琴演奏家:當傳統邂逅流行

- 2月17日,安徽財經大學財政與公共管理學院“古韻今聲”非遺實踐團赴成都市金牛區臘八書房開展寒假社會實踐訪談。

- 03-12

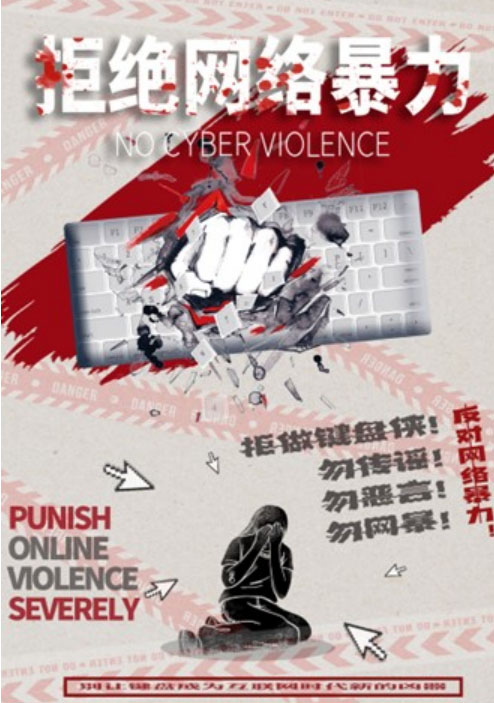

- 大連理工大學外國語學院團隊“數字時代網絡暴力信息的風險治理路徑研究” 項目:多維度剖析與治理

- 在數字化浪潮洶涌澎湃的當下,網絡暴力問題如影隨形,成為社會亟待解決的難題。

- 03-12

- 湖南師范大學公共管理學院青工部開展“童樣想法 哲樣啟迪”志愿活動

- 三月七日下午,公共管理學院(以下簡稱“公管院”)主辦的志愿活動“童樣想法 哲樣啟迪”于長沙市岳麓區圖書館正式開展。

- 03-12

- 公管院青工部開展“童心依舊”活動

- 童心依舊,沐光而生。為了向患有心智障礙的兒童們傳遞來自社會的溫暖,激勵他們勇敢生活,陽光開朗地成長

- 03-12

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺