多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

成都文殊院調研:千年古剎的文化瑰寶與歷史傳承

發布時間:2025-03-12 閱讀: 一鍵復制網址

(作者:陳晚)文殊院,這座位于四川省成都市的佛教圣地,始建于隋唐時期,歷經千年風雨洗禮,如今已成為西南地區佛教文化的象征。文殊院第一代方丈慈篤禪師,德行高潔,曾于康熙三十年(1691年)入火光三昧,感得文殊菩薩現瑞,被信眾視為文殊菩薩化身。寺院因此得名“文殊院”,沿用至今,寓意深遠,深受信徒敬仰。為探訪文化遺跡,調研外宣質量,江蘇師范大學外國語學院調研團隊對成都文殊院進行了實地調研。

首先,團隊成員步入大雄寶殿,兩尊玉佛莊嚴矗立,分別由院僧性麟和尚與登云和尚于1923年和1938年從緬甸請回。龕前巨大的玻璃,則是1919年住持明正宗觀從上海運來,歷經千辛萬苦,方得安置于此,成為當時成都罕見的珍品。

首先,團隊成員步入大雄寶殿,兩尊玉佛莊嚴矗立,分別由院僧性麟和尚與登云和尚于1923年和1938年從緬甸請回。龕前巨大的玻璃,則是1919年住持明正宗觀從上海運來,歷經千辛萬苦,方得安置于此,成為當時成都罕見的珍品。

成員還關注到院內珍藏著明崇禎皇帝寵妃田妃所繡的“田衣絢彩”袈裟,共繡有248尊佛像,精美絕倫。此外,寺內藏有四部血書佛經,均為歷代高僧刺舌取血,發愿抄寫而成,字字血淚,彰顯了僧人們的虔誠與毅力。

再向前走去,一件音像映入眼簾。清代嘉慶、道光年間,陜甘總督楊遇春之女發愿拔取秀發,繡成水月觀音像,名為“發繡披珍”,其工藝精湛,令人嘆為觀止。而光緒八年(1882年),楊遇春曾孫楊光圻為父祈壽所作的“金剛經塔”,則以《金剛經》全文構成七級浮屠,設計精巧,堪稱藝術瑰寶。1965年,玄奘頂骨舍利來到文殊院。文革期間,前任方丈寬霖法師為保護這一圣物,終日將其纏于腰間,即便遭受迫害亦不離不棄,終使頂骨得以完好保存。

古剎內特設的禪文化體驗區,為慕名而來的海內外游客提供了體驗佛文化的窗口。游客可以參與抄經、禪修等體驗活動,感受佛教文化的獨特魅力。靜室臨帖,禪堂趺坐,體悟清凈本心。此外,游客還可以親手制作一些簡單的佛教工藝品。既可執竹篾編蓮燈,亦能持朱砂繪經卷,方寸器物間盡顯東方美學的禪意流轉。

據院方執事介紹,這些融貫古今的弘法實踐,既是對《妙法蓮華經》"開權顯實"教義的時代詮釋,亦暗合"人間佛教"的濟世情懷。當青煙縈繞的青銅香爐遇見數字化導覽系統,當傳統講經融合現代心理疏導,這座千年道場正以創新之姿,在都市文明的土壤中播撒著慈悲智慧的種子。

暮鼓晨鐘里,文殊院不僅延續著宗教圣地的精神道場功能,更化身為連接傳統與現代的文化紐帶。調研專家指出,這種"以藝載道、以文化人"的實踐模式,為非物質文化遺產的活態傳承提供了富有啟示的成都樣本。

此次調研,團隊成員更加深刻地感受到這座千年古剎的獨特魅力與不朽價值。文殊院所承載的佛教文化是中華優秀傳統文化的重要構成,其建筑遺存、典籍文物與儀軌傳統具有不可替代的歷史研究價值,需建立科學保護體系,深化數字化建檔與活化研究,使千年禪林的文化基因得以永續傳承。文殊院將現代博物館建筑語言與傳統禪意美學有機融合,構建"院館一體"的文化場域。通過沉浸式展演、智慧導覽等創新形式,讓文物"活起來",使古剎煥發時代生機。

成員還關注到院內珍藏著明崇禎皇帝寵妃田妃所繡的“田衣絢彩”袈裟,共繡有248尊佛像,精美絕倫。此外,寺內藏有四部血書佛經,均為歷代高僧刺舌取血,發愿抄寫而成,字字血淚,彰顯了僧人們的虔誠與毅力。

再向前走去,一件音像映入眼簾。清代嘉慶、道光年間,陜甘總督楊遇春之女發愿拔取秀發,繡成水月觀音像,名為“發繡披珍”,其工藝精湛,令人嘆為觀止。而光緒八年(1882年),楊遇春曾孫楊光圻為父祈壽所作的“金剛經塔”,則以《金剛經》全文構成七級浮屠,設計精巧,堪稱藝術瑰寶。1965年,玄奘頂骨舍利來到文殊院。文革期間,前任方丈寬霖法師為保護這一圣物,終日將其纏于腰間,即便遭受迫害亦不離不棄,終使頂骨得以完好保存。

古剎內特設的禪文化體驗區,為慕名而來的海內外游客提供了體驗佛文化的窗口。游客可以參與抄經、禪修等體驗活動,感受佛教文化的獨特魅力。靜室臨帖,禪堂趺坐,體悟清凈本心。此外,游客還可以親手制作一些簡單的佛教工藝品。既可執竹篾編蓮燈,亦能持朱砂繪經卷,方寸器物間盡顯東方美學的禪意流轉。

據院方執事介紹,這些融貫古今的弘法實踐,既是對《妙法蓮華經》"開權顯實"教義的時代詮釋,亦暗合"人間佛教"的濟世情懷。當青煙縈繞的青銅香爐遇見數字化導覽系統,當傳統講經融合現代心理疏導,這座千年道場正以創新之姿,在都市文明的土壤中播撒著慈悲智慧的種子。

暮鼓晨鐘里,文殊院不僅延續著宗教圣地的精神道場功能,更化身為連接傳統與現代的文化紐帶。調研專家指出,這種"以藝載道、以文化人"的實踐模式,為非物質文化遺產的活態傳承提供了富有啟示的成都樣本。

此次調研,團隊成員更加深刻地感受到這座千年古剎的獨特魅力與不朽價值。文殊院所承載的佛教文化是中華優秀傳統文化的重要構成,其建筑遺存、典籍文物與儀軌傳統具有不可替代的歷史研究價值,需建立科學保護體系,深化數字化建檔與活化研究,使千年禪林的文化基因得以永續傳承。文殊院將現代博物館建筑語言與傳統禪意美學有機融合,構建"院館一體"的文化場域。通過沉浸式展演、智慧導覽等創新形式,讓文物"活起來",使古剎煥發時代生機。

作者:陳晚 來源:陳晚

掃一掃 分享悅讀

- 成都文殊院調研:千年古剎的文化瑰寶與歷史傳承

- 文殊院,這座位于四川省成都市的佛教圣地,始建于隋唐時期,歷經千年風雨洗禮,如今已成為西南地區佛教文化的象征。

- 03-12

- 三祠探源家風史,一路傳承德義章

- 家風是社會風氣的重要組成部分。家風好,就能家道興盛、和順美滿,正所謂‘積善之家,必有余慶’

- 03-12

- 奉獻真心 情暖敬老院

- 為了弘揚尊老敬老的傳統美德,“青春伴夕陽”實踐團成員于2025年1月13日--2025年1月18日來到山東省濟南市濟南祥和苑老年公寓開展為期6

- 03-12

- 安徽財經大學學子對話古琴演奏家:當傳統邂逅流行

- 2月17日,安徽財經大學財政與公共管理學院“古韻今聲”非遺實踐團赴成都市金牛區臘八書房開展寒假社會實踐訪談。

- 03-12

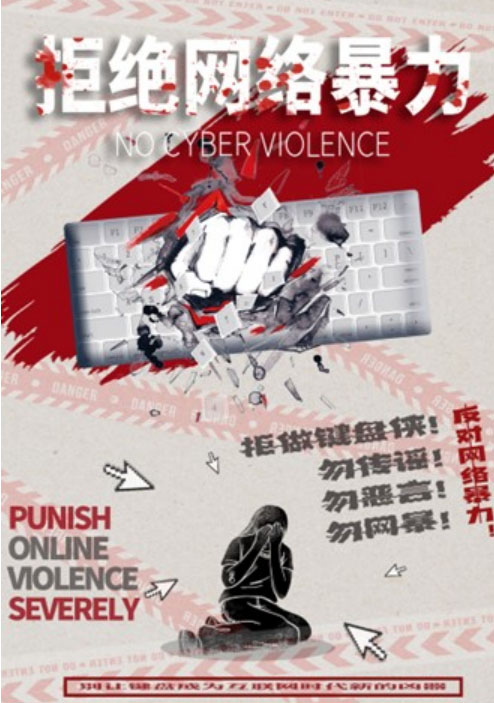

- 大連理工大學外國語學院團隊“數字時代網絡暴力信息的風險治理路徑研究” 項目:多維度剖析與治理

- 在數字化浪潮洶涌澎湃的當下,網絡暴力問題如影隨形,成為社會亟待解決的難題。

- 03-12

- 湖南師范大學公共管理學院青工部開展“童樣想法 哲樣啟迪”志愿活動

- 三月七日下午,公共管理學院(以下簡稱“公管院”)主辦的志愿活動“童樣想法 哲樣啟迪”于長沙市岳麓區圖書館正式開展。

- 03-12

- 公管院青工部開展“童心依舊”活動

- 童心依舊,沐光而生。為了向患有心智障礙的兒童們傳遞來自社會的溫暖,激勵他們勇敢生活,陽光開朗地成長

- 03-12

- 紅心尋英探史 | 赤心煥彩耀華光——實踐總結

- “欲知大道,必先為史。”紅色基因承載著革命先輩的崇高理想和堅定信念,是我們寶貴的精神財富。

- 03-12

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺