多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

數據賦能民生,青春服務社會——南昌大學實踐隊吉湖菜市場調研紀實

發布時間:2025-07-06 閱讀: 一鍵復制網址

圖為實踐隊成員到達菜市場與保安合照 劉振巖攝

分組摸排——早高峰菜場流量立體掃描在吉湖農貿市場的早高峰調研中,南昌大學暑期實踐隊深知,若想深入挖掘市場規律,為菜場管理優化提供切實可行的建議,僅靠局部觀察遠遠不夠。于是,實踐隊迅速調整策略,兵分 兩路,對早高峰菜場流量展開了一場立體掃描,力求精準把握市場供需“脈搏”。

圖為吉湖菜市場平面圖 何佳怡攝

記錄組與觀察組分工明確,各司其職。記錄組穿梭在熙熙攘攘的攤位間,他們手持記錄本,眼神專注,用文字和鏡頭細致捕捉著市場里的人生百態。無論是攤主與顧客之間的親切交談,還是不同人群挑選商品時的獨特姿態,都被他們一一記錄下來,為調研增添了豐富的感性素材。而觀察組則駐守在市場入口,聚焦“時間+人群”雙維度,對進入市場的人流量展開嚴密監測。

圖為實踐隊記錄組隊員在菜市場門口記錄人流量 楊志軍攝

此次調研的核心任務之一,是實踐隊在菜市場門口展開的人流量監測。隊員們分成四組,分別駐守市場各個入口,手持計數器與記錄本,對進出人群進行實時統計。清晨7點,第一批晨練老人陸續入場,東門因靠近居民區成為主要入口,老年人占比達70%;8點后,上班族與年輕群體從西門涌入,掃碼支付比例顯著提升;9點前后,主婦群體集中“掃貨”,北門因連接公交站客流激增。烈日下,他們反復核對數據,確保每個數字的真實可靠。在這過程中,觀察組不僅精確記錄著人流量的變化,還對進入市場的人群進行了細致的分類,詳細統計年輕人、中年人、老年人在不同時段的占比情況。同時,他們還密切留意著不同群體采購的品類偏好,發現老人大多拎著新鮮蔬菜,年輕人常常捎帶預制菜,而主婦們則側重于采購肉蛋奶等食材。這些豐富而具體的細節,都被嚴謹地記錄在特制的表格里,為后續的分析提供了堅實的數據基礎。

圖為菜市場早高峰涼菜區場景 何佳怡攝

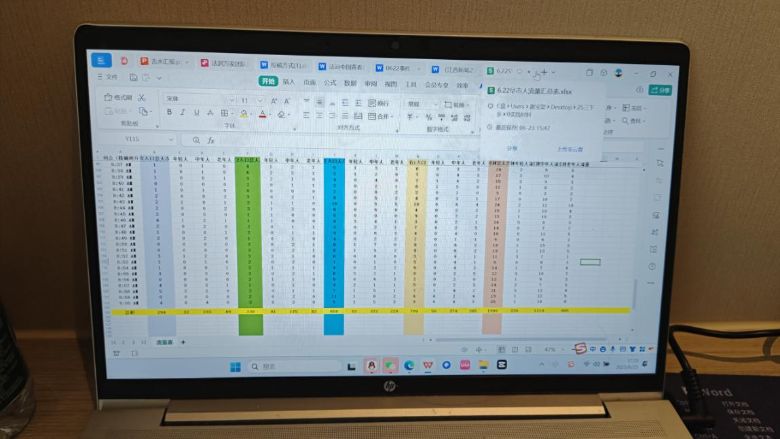

數據聚類分析——菜場消費特征多維解碼結束實地觀察后,實踐隊隊員們顧不上休息,立刻投入到緊張的數據整理與分析工作中。他們對著色彩分明的“人流量及消費特征表”,進行了深入細致的分析。通過分析發現,在早高峰時段,老年人貢獻了超六成的蔬菜采購量,成為蔬菜消費的主力軍;而年輕人在預制菜消費方面表現突出,占比近七成。此外,不同入口由于周邊小區居民結構存在差異,客流年齡層分布也呈現出明顯的不同特點:早高峰時段數據顯示,60歲以上老年群體貢獻62%的蔬菜采購量,其采購品類集中于葉菜類與根莖類,且對價格波動敏感度達78%;而25-40歲年輕客群則以68%的預制菜消費占比,凸顯出工作日午間便捷化飲食需求。

此外,不同市場入口的客流數據呈現顯著分層特征:東北門因毗鄰老舊小區,55歲以上客群占比達65%,攜帶菜籃的傳統采購模式占比超80%;西南門臨近新興社區,年輕家庭推嬰兒車購物的比例達42%,且預制菜消費中添加“兒童營養輔食”的復合訂單占比達31%。通過繪制入口客流年齡熱力圖,團隊發現中老年客群動線多集中于蔬菜區與干貨區,而年輕群體則高頻往返于預制菜專柜與生鮮速配提貨點,形成差異化消費路徑。

圖為實踐隊員正在處理中的數據 劉振巖攝

這些從日常煙火里提煉出的規律,猶如一把把珍貴的“密碼本”,不僅讓實踐隊隊員們更加深入地理解了市場運營的內在邏輯,更為后續給菜場發展提出科學合理的建議、找準發展方向筑牢了堅實的數據支撐。南昌大學暑期實踐隊通過此次分組摸排,對早高峰菜場流量進行的立體掃描,為推動吉湖農貿市場的管理優化與長遠發展邁出了堅實而有力的一步。指導老師:劉婷

撰稿人:郭美蘭;陳莉莉;黃俊彰;楊孟宇;謝寶梁

攝影:劉振巖;何佳怡;楊志軍

供稿:南昌大學公共政策與管理學院吉水菜籃子實踐隊

作者:郭美蘭;陳莉莉;黃俊彰;楊孟宇;謝寶梁 來源:南昌大學公共政策與管理學院

掃一掃 分享悅讀

- 知識與夢想齊飛,青春共鄉村同輝

- 07-07

- 植保力量深入基層,深刻理解農資終端及橄欖產業面臨的挑戰

- 福建農林大學植物保護學院“綠鏈先鋒”農資調研實踐隊,由4名師生組成,以“調研農資產業鏈,助力綠色農業發展”為宗旨,奔赴福建省福

- 07-07

- 中央財經大學“財繪隴原 隴上花開隊” 深耕隴原:以青春智慧賦能水源村產業與文化振興

- 2025年暑期,中央財經大學“財繪隴原·隴上花開隊”響應國家鄉村振興戰略,深入甘肅省蘭州市城關區水源村,開展了一場以“青簡凝志

- 07-07

- 以科技賦能童心,讓AI之光照亮鄉土

- 隨著城鄉融合發展步伐加快,科技下沉成為連接城鄉、賦能基層的重要紐帶。為讓鄉村兒童近距離觸摸人工智能的溫度,播撒科技探索的種子,

- 07-07

- 當青春遇見泥土,聆聽椒林振興之路交響曲

- 懷揣鄉土中國的青春答卷使命,7月6日,“數字螢火蟲”實踐團的芙蓉學子們奔赴椒林村,以“時勢興村、經濟惠鄉、生態宜居”為調研坐標,

- 07-07

- 青春足跡繪新景,永泰古村綻新顏——福建農林大學學子助力永泰特色鄉村度假帶建設

- 2025年7月1日至3日,福建農林大學經濟與管理學院赴福州市永泰縣農文旅融合促進鄉村振興實踐隊奔赴福州市永泰縣春光村、坂埕村、光榮村

- 07-07

- 巢湖學院實踐團走進竹柯村:溯源廉潔基因 傳承布衣精神

- 巢湖學院實踐團走進馮玉祥故居,研學先賢廉潔風范,結合基層治理經驗,將制宣傳內容傳廉潔精神。

- 07-07

-

大學生三下鄉投稿平臺