多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

江西師范大學外國語學院"鄉村振興青藜鄉探團"走進儺舞之鄉,探尋千年文脈

發布時間:2025-07-10 閱讀: 一鍵復制網址

(圖為胡連盛團長向隊員講解儺舞的開箱儀式。陳雪怡 供圖)在長徑村儺文化展示基地,儺舞第三代傳承人胡連盛團長向實踐團隊詳細介紹了儺舞的歷史淵源。"儺舞起源于商周時期的驅疫祭祀儀式,至今已有3000多年歷史。"他一邊指著門口一尊身著龍袍、頭戴儺面、手持兵器的塑像一邊說:“這是家祖父的塑像,我是儺舞第三代傳人。”隊員們驚嘆于雕塑人物動作的力量感,仿佛置身于跳儺現場。團隊成員認真觀摩了自唐朝流傳下來的珍貴的"八十大王"儺面等文物,深入了解《開天辟地》《孟姜女送寒衣》等傳統劇目的表演程式和文化內涵。通過將儺舞程式與民間神話、傳統祭祀活動的歷史勾連,隊員們深刻理解到這一古老藝術如何從驅邪儀式升華為兼具民俗學、戲劇學價值的文化遺產,并對這一古老的文化能夠流傳至今贊嘆不已。

(圖為胡連盛團長向隊員講解儺舞的開箱儀式。陳雪怡 供圖)在長徑村儺文化展示基地,儺舞第三代傳承人胡連盛團長向實踐團隊詳細介紹了儺舞的歷史淵源。"儺舞起源于商周時期的驅疫祭祀儀式,至今已有3000多年歷史。"他一邊指著門口一尊身著龍袍、頭戴儺面、手持兵器的塑像一邊說:“這是家祖父的塑像,我是儺舞第三代傳人。”隊員們驚嘆于雕塑人物動作的力量感,仿佛置身于跳儺現場。團隊成員認真觀摩了自唐朝流傳下來的珍貴的"八十大王"儺面等文物,深入了解《開天辟地》《孟姜女送寒衣》等傳統劇目的表演程式和文化內涵。通過將儺舞程式與民間神話、傳統祭祀活動的歷史勾連,隊員們深刻理解到這一古老藝術如何從驅邪儀式升華為兼具民俗學、戲劇學價值的文化遺產,并對這一古老的文化能夠流傳至今贊嘆不已。 (圖為隊員觀摩八十大王等儺面具。程圓 供圖)

(圖為隊員觀摩八十大王等儺面具。程圓 供圖)青年傳承人程永平在接受訪談時坦言,當前儺舞傳承面臨嚴峻挑戰。由于年輕人大規模外出務工,愿意學習儺舞者日漸減少,部分傳統節目已瀕臨失傳。當隊員問及程永平為何愿意學習儺舞時,他說道:“小時候看大人們跳儺舞就覺得特別神奇,現在就想把這份文化瑰寶傳承下去。"程永平樸實的話語讓隊員們深受感動。隊員們紛紛為程永平點贊,正是他這樣的年輕人的堅守,才能把非遺儺舞一代代接力傳遞下來,給現代人帶來文化與藝術的雙重震撼。團隊成員通過此次訪談,探討傳承非遺文化儺舞面臨的困境和機遇,傾聽傳承人對這項技藝的心得和愿景。

(圖為隊員采訪青年儺舞傳承人程永平。孫愛華 供圖)

(圖為隊員采訪青年儺舞傳承人程永平。孫愛華 供圖)

"我們不僅要記錄,更要思考如何讓這些珍貴的文化遺產活起來。"實踐隊隊長表示。面對儺舞傳承的困境,調研團隊深刻認識到非物質文化遺產保護的時代意義。基于深入調研,實踐隊熱議了非遺文化的雙語傳播方案,決定將訪談錄音、影像資料及拍攝照片進行系統整合,制作成生動有趣的短視頻,精心添加雙語字幕,并在抖音,小紅書等短視頻平臺投送,以更加直觀、鮮活的方式呈現儺文化的獨特魅力,提高國內外大眾對非遺傳承的關注與參與,讓古老文化在新時代煥發活力。這一舉動不僅能讓更多人走近長徑儺舞,深度感受這項非遺藝術的獨特魅力,更能進一步增強大眾的文化自信,助力中國非遺跨越國界、綻放于世界舞臺。 (圖為鄉探團全體隊員與儺舞團胡團長等人合影。(后排右三為胡連盛團長 右四為程永平 右五為程庭章)孫愛華 供圖)

(圖為鄉探團全體隊員與儺舞團胡團長等人合影。(后排右三為胡連盛團長 右四為程永平 右五為程庭章)孫愛華 供圖)

(圖為鄉探團全體隊員與儺舞團胡團長等人合影。(后排右三為胡連盛團長 右四為程永平 右五為程庭章)孫愛華 供圖)

(圖為鄉探團全體隊員與儺舞團胡團長等人合影。(后排右三為胡連盛團長 右四為程永平 右五為程庭章)孫愛華 供圖)"觀古今于須臾,撫四海于一瞬。"隊員們表示,將把這次調研的所見所聞轉化為實際行動,通過文字和影像記錄助力這一古老藝術的傳承與發展。此次調研充分發揮了外語專業優勢,通過現代化手段為非遺保護注入新活力。團隊成員表示,將持續關注儺舞保護工作,讓世界聽見中國傳統文化的聲音,為鄉村振興貢獻青春力量。"讓青年成為傳統文化的傳承者和傳播者,這正是我們調研的意義所在。"團隊成員在總結中寫道。通過這次深入調研,隊員們不僅增長了見識,更深刻體會到文化傳承的責任與使命。

作者:柯炎艷 程圓 孫愛華 陳雪怡 蘭菲琳 張慧婷 王子諾 唐燕燕 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 紅韻茶魂煥新古韻,碧色青春筑夢鄉疆——福州英華職業學院“遺韻鄉傳”實踐隊開展暑期“三下鄉”

- 福州英華職業學院“遺韻鄉傳”實踐隊于2025年7月1日至2日,在團委學生會指導老師李梓琪、古箏鳴的帶領下赴閩侯縣大湖鄉雪峰村進行暑期

- 07-10

- 石大學子深入社區,學習黨建助力雙擁——電氣信息學院炬光逐夏暑期社會實踐隊參與眉山市丹棱縣社

- 7月1日至8日,西南石油大學電氣信息學院炬光逐夏暑期社會實踐隊在眉山市丹棱縣深入社區基層。期間,實踐隊列席社區黨員大會,學習基層

- 07-10

- 重師新傳三下鄉:重走長征路,熔鑄紅軍魂

- 07-10

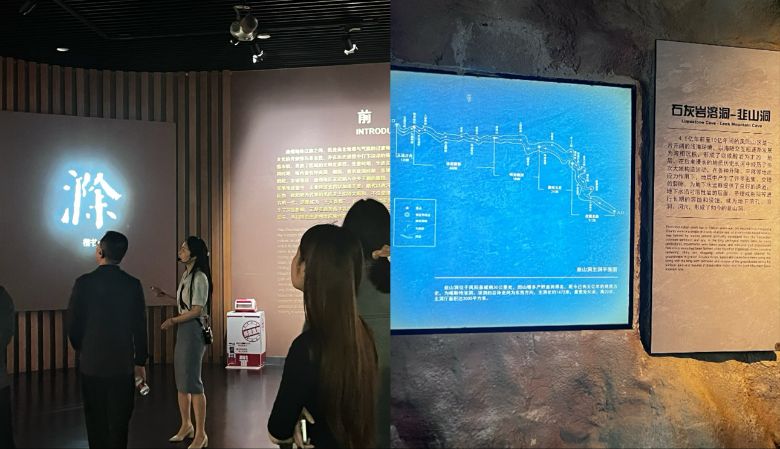

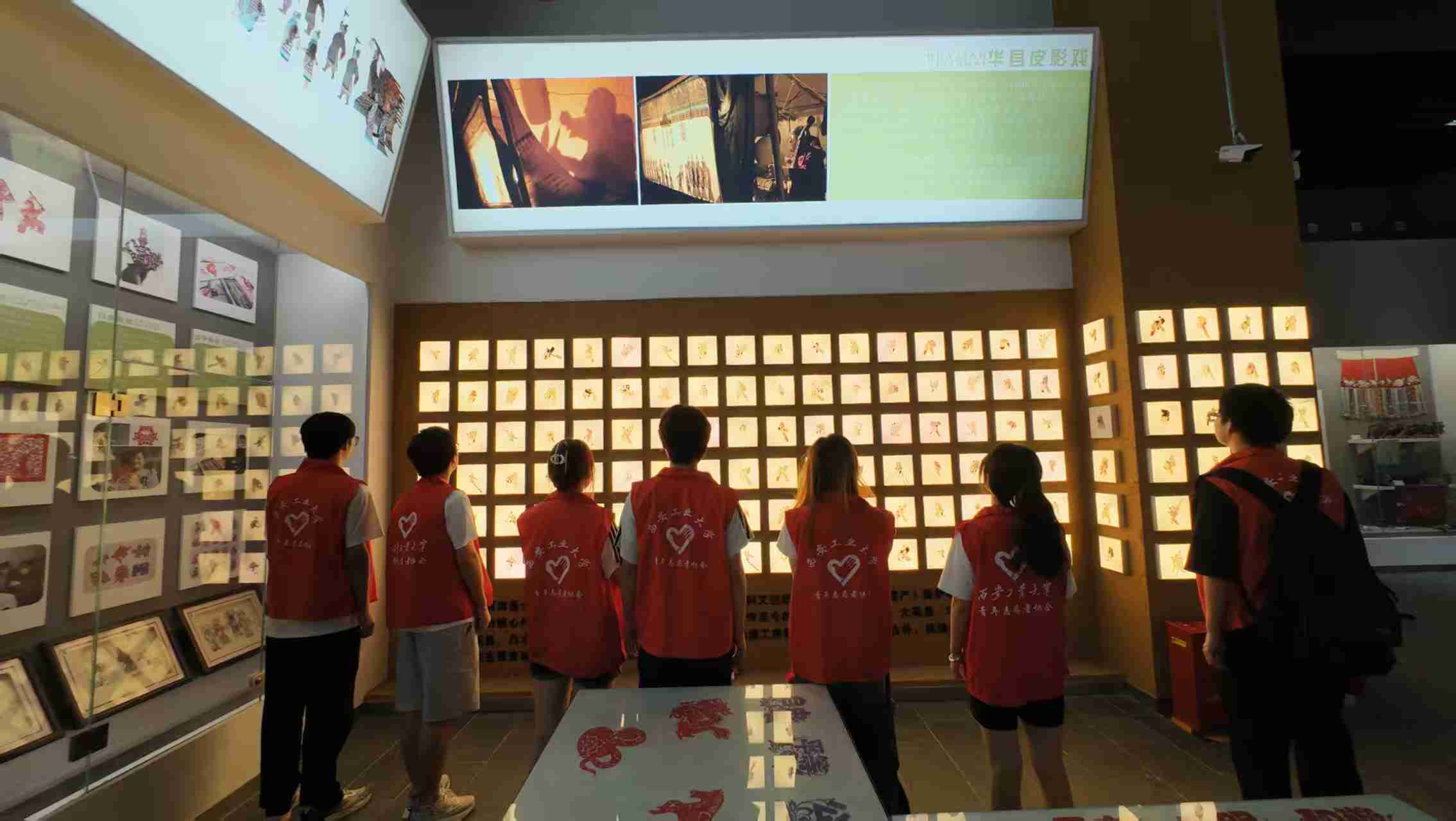

- 探尋非遺魅力,傳承文化薪火

- 2025年7月10日,西安工業大學材料與化工學院尋跡華州,遇踐光影暑期社會實踐隊參觀渭南市非物質文化遺產展示傳習館,開啟了一場別開生

- 07-10

- 青春筑夢鄉村教育:煙臺大學煙育菏夢支教隊赴東阿縣開展暑期實踐活動

- 為推動鄉村教育建設,深入了解鄉村發展情況,助力鄉村兒童健康成長,煙臺大學煙育菏夢支教隊于7月9日相繼到達聊城市東阿縣魚山鎮,準備

- 07-10

-

大學生三下鄉投稿平臺