多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

重師新傳三下鄉:重走長征路,熔鑄紅軍魂

發布時間:2025-07-10 閱讀: 一鍵復制網址

7月5日下午,重慶師范大學新聞與傳媒學院同學們的暑期“三下鄉”社會實踐活動仍在繼續。他們跟隨解說員的腳步,走過石壕紅軍橋、綦江紅一軍團司令部舊址、石壕紅軍烈士墓三地,繼續探索重慶市綦江區石壕鎮的紅色文化密碼。

石壕紅軍橋:百年風雨的革命保障

紅軍橋位于重慶市綦江區石壕鎮香樹村與高山村交界處,始建于1873年,1935年作為紅軍長征期間的重要通道。

走在紅軍橋邊的綦跡廣場上,同學們了解到,紅軍橋見證了綦江石壕的革命歷史,保障了遵義會議的召開,也為后續的四渡赤水拉開序幕。隨后,同學們在蔡暉老師的帶領下走上紅軍橋憑欄眺望,感受工農紅軍投身革命的智慧與決心,并參觀了綦江歷史陳列館。

“走在紅軍橋上,仿佛能感受到先輩們的身影從我身邊略過,讓我回想起課本上那段救亡圖存的崢嶸歲月。”2023級新聞學專業陳雪同學表示,雖然紅軍橋只有短短一截,承載的歷史的厚重感卻有如磐石,彰顯革命者的堅定意志。

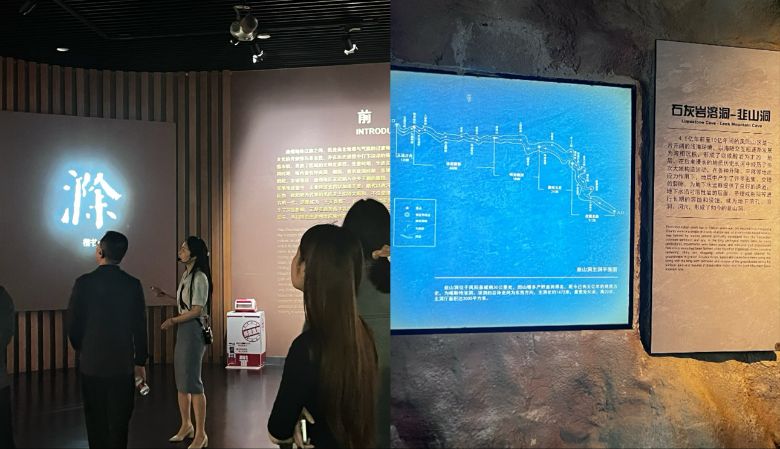

緊接著,同學們走進紅一軍團司令部舊址進行參觀。舊址前身為禹王宮,后來作為紅軍長征轉戰綦江時的紅一軍團臨時指揮部,分序廳、光輝歷程、轉戰綦江、精神傳承四部分展開,講述紅一軍團整體的革命發展狀況和突出的革命成果。

在平日的紅色文化參觀中,有關先進革命先鋒和某支特殊革命隊伍的紀念場館很多,但能見到整個紅色軍團的司令部舊址卻非常難能可貴。“我第一次見到對整個紅一軍團政治作戰路線描述如此詳實的場館。”2023級網絡與新媒體專業張靜茹同學表示,書本上很多時候會從整個紅軍的視角講述紅軍長征故事,或是展示某個特殊小人物的切面,但通過參觀司令部舊址,她了解到紅一軍團是最早一批探索紅軍長征路線、行進距離最長的紅軍隊伍,這拓展了她的思考面,也豐富了她對歷史的認知。

其中,正中心的大堂展示了紅一軍團在綦江行進的路線地圖,兩旁用紅軍雕塑進行裝點,讓整個紅一軍團敢為人先、英勇斗爭的形象刻畫得更加活靈活現。同學們在此合影留念,用新媒體的力量記錄下紅一軍團的光輝歲月。

綦江紅軍司令部舊址牌匾 攝|劉夢鈴

“向往的新傳”團隊成員在紅軍司令部堂前合影 攝|周承昊

石壕紅軍烈士墓:犧牲之士的壯烈贊歌

最后,同學們邁步來到石壕紅軍烈士墓腳下。186級階梯上鐫刻著紅軍長征的革命歷史,紀念碑上題寫著“傳承先烈遺志發揚長征精神”歌頌文字。這里樹立著5位紅軍的雕塑,也埋葬著5位在紅軍長征經過綦江時犧牲的戰士遺骨。

同學們認真聆聽著解說員的介紹,駐足觀看長征詩碑和烈士塑像,同時對為革命事業壯烈犧牲的紅軍戰士表示默哀。通過陳列室的展品與文字介紹了解烈士們的事跡后,同學們對他們舍己為人、英勇壯烈之舉深表敬佩,同時比對當下的歲月靜好,更加理解了幸福生活的來之不易。

石壕紅軍烈士墓題詞 攝|熊顏

講解員趙啟梅正在給同學介紹石壕紅軍烈士墓 攝|劉夢鈴

紅色文化基地研習只是社會實踐活動的一小部分,但其中承載著更多的意義。只有深切理解篳路藍縷的革命歷史,同學們才能更好體會社會實踐服務的真諦,更好地用鏡頭記錄下每一個場館背后凝結的歷史瞬間,破解紅色密碼,將紅色基因傳遞得更深更遠。

石壕紅軍橋:百年風雨的革命保障

紅軍橋位于重慶市綦江區石壕鎮香樹村與高山村交界處,始建于1873年,1935年作為紅軍長征期間的重要通道。

走在紅軍橋邊的綦跡廣場上,同學們了解到,紅軍橋見證了綦江石壕的革命歷史,保障了遵義會議的召開,也為后續的四渡赤水拉開序幕。隨后,同學們在蔡暉老師的帶領下走上紅軍橋憑欄眺望,感受工農紅軍投身革命的智慧與決心,并參觀了綦江歷史陳列館。

“走在紅軍橋上,仿佛能感受到先輩們的身影從我身邊略過,讓我回想起課本上那段救亡圖存的崢嶸歲月。”2023級新聞學專業陳雪同學表示,雖然紅軍橋只有短短一截,承載的歷史的厚重感卻有如磐石,彰顯革命者的堅定意志。

石壕紅軍橋側面 攝|熊顏

講解員孫涵正在給同學們介紹紅軍歷史 攝|沈羽雪

綦江紅一軍團司令部舊址:政治作戰的指揮戰場

講解員孫涵正在給同學們介紹紅軍歷史 攝|沈羽雪

緊接著,同學們走進紅一軍團司令部舊址進行參觀。舊址前身為禹王宮,后來作為紅軍長征轉戰綦江時的紅一軍團臨時指揮部,分序廳、光輝歷程、轉戰綦江、精神傳承四部分展開,講述紅一軍團整體的革命發展狀況和突出的革命成果。

在平日的紅色文化參觀中,有關先進革命先鋒和某支特殊革命隊伍的紀念場館很多,但能見到整個紅色軍團的司令部舊址卻非常難能可貴。“我第一次見到對整個紅一軍團政治作戰路線描述如此詳實的場館。”2023級網絡與新媒體專業張靜茹同學表示,書本上很多時候會從整個紅軍的視角講述紅軍長征故事,或是展示某個特殊小人物的切面,但通過參觀司令部舊址,她了解到紅一軍團是最早一批探索紅軍長征路線、行進距離最長的紅軍隊伍,這拓展了她的思考面,也豐富了她對歷史的認知。

其中,正中心的大堂展示了紅一軍團在綦江行進的路線地圖,兩旁用紅軍雕塑進行裝點,讓整個紅一軍團敢為人先、英勇斗爭的形象刻畫得更加活靈活現。同學們在此合影留念,用新媒體的力量記錄下紅一軍團的光輝歲月。

綦江紅軍司令部舊址牌匾 攝|劉夢鈴

“向往的新傳”團隊成員在紅軍司令部堂前合影 攝|周承昊

最后,同學們邁步來到石壕紅軍烈士墓腳下。186級階梯上鐫刻著紅軍長征的革命歷史,紀念碑上題寫著“傳承先烈遺志發揚長征精神”歌頌文字。這里樹立著5位紅軍的雕塑,也埋葬著5位在紅軍長征經過綦江時犧牲的戰士遺骨。

同學們認真聆聽著解說員的介紹,駐足觀看長征詩碑和烈士塑像,同時對為革命事業壯烈犧牲的紅軍戰士表示默哀。通過陳列室的展品與文字介紹了解烈士們的事跡后,同學們對他們舍己為人、英勇壯烈之舉深表敬佩,同時比對當下的歲月靜好,更加理解了幸福生活的來之不易。

石壕紅軍烈士墓題詞 攝|熊顏

講解員趙啟梅正在給同學介紹石壕紅軍烈士墓 攝|劉夢鈴

作者:新聞與傳媒學院綦江石壕隊 來源:新聞與傳媒學院綦江石壕隊

掃一掃 分享悅讀

- 紅韻茶魂煥新古韻,碧色青春筑夢鄉疆——福州英華職業學院“遺韻鄉傳”實踐隊開展暑期“三下鄉”

- 福州英華職業學院“遺韻鄉傳”實踐隊于2025年7月1日至2日,在團委學生會指導老師李梓琪、古箏鳴的帶領下赴閩侯縣大湖鄉雪峰村進行暑期

- 07-10

- 石大學子深入社區,學習黨建助力雙擁——電氣信息學院炬光逐夏暑期社會實踐隊參與眉山市丹棱縣社

- 7月1日至8日,西南石油大學電氣信息學院炬光逐夏暑期社會實踐隊在眉山市丹棱縣深入社區基層。期間,實踐隊列席社區黨員大會,學習基層

- 07-10

- 重師新傳三下鄉:重走長征路,熔鑄紅軍魂

- 07-10

- 青春筑夢鄉村教育:煙臺大學煙育菏夢支教隊赴東阿縣開展暑期實踐活動

- 為推動鄉村教育建設,深入了解鄉村發展情況,助力鄉村兒童健康成長,煙臺大學煙育菏夢支教隊于7月9日相繼到達聊城市東阿縣魚山鎮,準備

- 07-10

- 坪中村農耕賦:臍橙修枝與花生壓蔓的青春華章

- 蟬鳴陣陣的夏日,重慶市璧山區廣普鎮坪中村的田野上熱鬧非凡。重慶交通大學“紅路”青春領航,經管學院“智惠振興實踐服務團”的師生們

- 07-10

- “三下鄉”社會實踐|外國語學院“語橋”實踐隊賦能蝶村“基層治理”

- 為積極響應國家鄉村振興戰略號召,推動青年學子在基層實踐中淬煉成長,閩南師范大學外國語學院“語橋”實踐隊于7月3日至5日協助馬甲鎮

- 07-10

-

大學生三下鄉投稿平臺