品味月柿風情,助力鄉村振興,發揚紅色精神

七月的午后,熱情似火,沒有一點風,在蔚藍得沒有一絲浮絮的天空之下,我隨著桂林理工大學理學院“韻瑤恭城·鄉村月柿情”鄉村振興實踐團在7月11日至7月15日來到了廣西壯族自治區恭城瑤族自治縣進行社會實踐。這次鄉村調研對我來說,像是在山水之中品味瑤族之獨特風情,在月柿之鄉感受鄉村振興的淋漓描繪,在風土人情中體味紅色精神。這個七月,隨之而變得更加富有韻味,充滿熱情,懷揣希望。

品味月柿風情

恭城,一個月柿如海,果味飄香的地方。恭城的月柿,是廣西壯族自治區瑤族自治縣特產,同時也是中國國家地理標志產品。

我們第一戶調研的是一位老婆婆,猶記得她的眼睛里滿滿都是慈祥與溫柔,她的言語中滿滿都是對村政府新政策和幫扶的感激,特別是老婆婆提到了當地的月柿,仿佛眼中的光更亮了。當村委熱情地向我們介紹紅巖村的時候,我找到了答案。紅巖村的村委告訴我們:“把老百姓的生產、生活方式改善好了不是最終目的,讓他們富起來才是最終目的。”月柿的存在給紅巖村的發展帶來了新的機遇,而這份機遇正是由于村委一腔熱血為群眾、村民努力配合發展而換來的。身為一名青年大學生,我們也應當抓住機遇,努力拼搏,不負最好的時代。

在調研的過程中,我們來到了紅巖村的中國柿子博覽園,一眼望去,嫩綠的,大小不一的柿子三五成群地聚在一起,綠葉覆蓋在上面,縫隙間有絲縷陽光透過,在綠葉的陪襯下柿子的果實顯得格外的誘人。走在村子里,可以看見家家戶戶門口基本都曬有新鮮柿葉、柿子果、柿子干等之類的,這時我更明白了這里的月柿發展有多么好。

品味月柿之風情,在月柿之中,我們看見了村莊的希望,看到了村莊努力拼搏、共同奮斗的決心,看見了村民與政府之間共同努力而產生的凝聚力。我們期盼著月柿之香能夠飄向遠方,成為所有人眼中一顆璀璨的星,在黑夜中閃閃發光。

助力鄉村振興

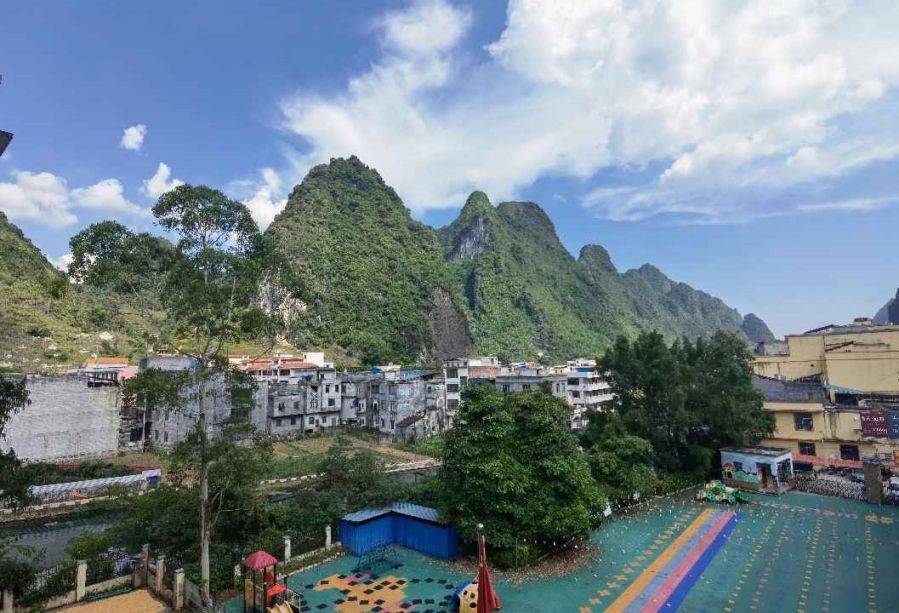

曾以為鄉村是破舊不堪的樣子,鄉村小道垃圾隨處可見,小河溪流上都是漂浮的飲料瓶、垃圾,樹木房屋旁雜草叢生,灰土氣息撲面而來,但是隨著這幾天跟隨村長分別在紅巖村、矮寨村和橋頭村實際調研以后,發現從前的印象已經不復存在,對于現在的鄉村來說,映入眼簾的是滿片的綠色,尤其是黃昏時刻,夕陽余暉透過樹枝間的縫隙,流露在花叢中,投影在溪流上,微風在人們的臉上輕輕拂過,紅墻白瓦,整齊劃一的建筑風格散發著濃厚的瑤族氣息。

紅巖村是依靠農旅結合的方式來發展經濟,農業以月柿為主,而旅游業也圍繞月柿展開,餐飲與民宿行業在當地開展的十分順利,矮寨村則是以環境治理為主,旅游業在當地發展較為薄弱,橋頭村以餐飲與民宿為主,但目前正處于開發狀態。由此可見,鄉村振興戰略正在農村一步步得以實現,但是鄉村的共同富裕的實現還需要一個長期的過程。

鄉村振興是一個不斷進步的過程,首先需要制定一個科學完善并且可行的方案,其次,在此基礎之上,需要一個擁有強烈責任感以及能夠獲取村民極高信任感的人作為領導人,帶領大家走向正確的道路。最重要的是,鄉村振興需要人才,提高農民科技文化素質,推動鄉村人才振興是必不可少的措施。

同時,鄉村振興與每個人都息息相關,而作為新青年大學生的我們,更應當有一份熱愛,便發一份光。我們應當多思考,大學生到底能為精準扶貧,鄉村振興做些什么?對于目前來說,我們應當努力學習科學文化知識,掌握專業技能,力所能及地在自己所擅長的領域為村民改善生活水平,提高人均收入。更通俗的來說,我們應當積極參加社會實踐活動,通過社會實踐,知行合一,可以增加自身的經驗同時歷練自己,不論是以鄉村支教,下鄉調研還是義務宣傳的形式,對我們的成長都是益處頗多的。此外,如今國家出臺很多政策鼓勵大學生回鄉就業,投入真情實感,在田間找尋自己的人生價值,并為自己家鄉的發展貢獻自己的一份力量。不論如何,作為一名大學生,推動鄉村振興,將赤子之心傳播開來是我們義不容辭的責任。

發揚紅色精神

此次“三下鄉”社會實踐活動,我還從中感受到了團隊合作的力量。當我們入戶進行問卷調查的時候,會出現許多村民不愿意配合的現象,這時就需要我們社會實踐團成員足夠的耐心,一人耐心的解釋,另一人認真地做好記錄,這十分考察成員之間的配合能力與默契程度。另外,由于村里大多是老人,溝通起來可能存在一定的困難,而面對此類情況,我們團隊有會方言的成員,這對我們工作的開展有相當大的作用。“三下鄉”活動,不僅是一次對鄉村的調研活動,更是考察團隊小組成員彼此協作的能力,這恰好也呼應了紅色精神,“軍民團結,艱苦奮斗”的精神就好比我們鄉村振興團隊之間相互合作,不懼苦難的精神。同時,一個村落的發展離不開村民的積極性,團結與努力,我們理應學習這種精神,并將其發揚到中國乃至世界的各個角落。

品味月柿風情,助力鄉村振興,發揚紅色精神。七月的光仍舊閃耀,我們的熱情絲毫不減。此次社會實踐活動,為我人生的記憶添加了一抹色彩,我們的腳步將不會止步于此,而是會依然奮勇前進,找尋身邊的美,體會人生的真情實感。

品味月柿風情

恭城,一個月柿如海,果味飄香的地方。恭城的月柿,是廣西壯族自治區瑤族自治縣特產,同時也是中國國家地理標志產品。

我們第一戶調研的是一位老婆婆,猶記得她的眼睛里滿滿都是慈祥與溫柔,她的言語中滿滿都是對村政府新政策和幫扶的感激,特別是老婆婆提到了當地的月柿,仿佛眼中的光更亮了。當村委熱情地向我們介紹紅巖村的時候,我找到了答案。紅巖村的村委告訴我們:“把老百姓的生產、生活方式改善好了不是最終目的,讓他們富起來才是最終目的。”月柿的存在給紅巖村的發展帶來了新的機遇,而這份機遇正是由于村委一腔熱血為群眾、村民努力配合發展而換來的。身為一名青年大學生,我們也應當抓住機遇,努力拼搏,不負最好的時代。

在調研的過程中,我們來到了紅巖村的中國柿子博覽園,一眼望去,嫩綠的,大小不一的柿子三五成群地聚在一起,綠葉覆蓋在上面,縫隙間有絲縷陽光透過,在綠葉的陪襯下柿子的果實顯得格外的誘人。走在村子里,可以看見家家戶戶門口基本都曬有新鮮柿葉、柿子果、柿子干等之類的,這時我更明白了這里的月柿發展有多么好。

品味月柿之風情,在月柿之中,我們看見了村莊的希望,看到了村莊努力拼搏、共同奮斗的決心,看見了村民與政府之間共同努力而產生的凝聚力。我們期盼著月柿之香能夠飄向遠方,成為所有人眼中一顆璀璨的星,在黑夜中閃閃發光。

助力鄉村振興

曾以為鄉村是破舊不堪的樣子,鄉村小道垃圾隨處可見,小河溪流上都是漂浮的飲料瓶、垃圾,樹木房屋旁雜草叢生,灰土氣息撲面而來,但是隨著這幾天跟隨村長分別在紅巖村、矮寨村和橋頭村實際調研以后,發現從前的印象已經不復存在,對于現在的鄉村來說,映入眼簾的是滿片的綠色,尤其是黃昏時刻,夕陽余暉透過樹枝間的縫隙,流露在花叢中,投影在溪流上,微風在人們的臉上輕輕拂過,紅墻白瓦,整齊劃一的建筑風格散發著濃厚的瑤族氣息。

紅巖村是依靠農旅結合的方式來發展經濟,農業以月柿為主,而旅游業也圍繞月柿展開,餐飲與民宿行業在當地開展的十分順利,矮寨村則是以環境治理為主,旅游業在當地發展較為薄弱,橋頭村以餐飲與民宿為主,但目前正處于開發狀態。由此可見,鄉村振興戰略正在農村一步步得以實現,但是鄉村的共同富裕的實現還需要一個長期的過程。

鄉村振興是一個不斷進步的過程,首先需要制定一個科學完善并且可行的方案,其次,在此基礎之上,需要一個擁有強烈責任感以及能夠獲取村民極高信任感的人作為領導人,帶領大家走向正確的道路。最重要的是,鄉村振興需要人才,提高農民科技文化素質,推動鄉村人才振興是必不可少的措施。

同時,鄉村振興與每個人都息息相關,而作為新青年大學生的我們,更應當有一份熱愛,便發一份光。我們應當多思考,大學生到底能為精準扶貧,鄉村振興做些什么?對于目前來說,我們應當努力學習科學文化知識,掌握專業技能,力所能及地在自己所擅長的領域為村民改善生活水平,提高人均收入。更通俗的來說,我們應當積極參加社會實踐活動,通過社會實踐,知行合一,可以增加自身的經驗同時歷練自己,不論是以鄉村支教,下鄉調研還是義務宣傳的形式,對我們的成長都是益處頗多的。此外,如今國家出臺很多政策鼓勵大學生回鄉就業,投入真情實感,在田間找尋自己的人生價值,并為自己家鄉的發展貢獻自己的一份力量。不論如何,作為一名大學生,推動鄉村振興,將赤子之心傳播開來是我們義不容辭的責任。

發揚紅色精神

此次“三下鄉”社會實踐活動,我還從中感受到了團隊合作的力量。當我們入戶進行問卷調查的時候,會出現許多村民不愿意配合的現象,這時就需要我們社會實踐團成員足夠的耐心,一人耐心的解釋,另一人認真地做好記錄,這十分考察成員之間的配合能力與默契程度。另外,由于村里大多是老人,溝通起來可能存在一定的困難,而面對此類情況,我們團隊有會方言的成員,這對我們工作的開展有相當大的作用。“三下鄉”活動,不僅是一次對鄉村的調研活動,更是考察團隊小組成員彼此協作的能力,這恰好也呼應了紅色精神,“軍民團結,艱苦奮斗”的精神就好比我們鄉村振興團隊之間相互合作,不懼苦難的精神。同時,一個村落的發展離不開村民的積極性,團結與努力,我們理應學習這種精神,并將其發揚到中國乃至世界的各個角落。

品味月柿風情,助力鄉村振興,發揚紅色精神。七月的光仍舊閃耀,我們的熱情絲毫不減。此次社會實踐活動,為我人生的記憶添加了一抹色彩,我們的腳步將不會止步于此,而是會依然奮勇前進,找尋身邊的美,體會人生的真情實感。

時間:2022-06-19 作者:多彩大學生網 來源:多彩大學生網 關注:

- 廣西計劃補錄200名大學生西部計劃志愿者

- 8月19日,記者從大學生志愿服務西部計劃廣西項目管理辦公室獲悉,即日起至8月29日24時,我區將面向全國普通高等學校2022年應屆本科畢業

- 08-20

- 江蘇2839名大學生志愿者奔赴支援西部和鄉村振興一線

- 8月10日,2022年江蘇大學生志愿服務“西部計劃”“鄉村振興計劃”出征儀式在南京農業大學體育館舉行

- 08-13

- 大學生志愿服務西部計劃累計選派46.5萬余人

- 近日,各地陸續組織開展大學生志愿服務西部計劃(簡稱西部計劃)志愿者出征儀式,3.67萬名新招募志愿者赴中西部地區基層開展志愿服務。

- 08-13

- 鄉村振興,我們在路上

- 本人是南京信息工程大學第24屆研究生支教團的團長宋佳銘,在廣西壯族自治區河池市都安縣的地蘇鎮進行支教。根據廣西項目辦的要求,本人

- 08-04

- 青春不敗 映山紅遍

- 7月11日,結束了最后一門考試后,安徽師范大學“映山紅”暑期社會實踐團隊正式踏上了赴往安慶市楊橋鎮的旅程,開始了為期十五天的暑期

- 07-05

- 支教不分遠近,真心難能可貴

- 我記得曾經看白巖松先生寫的書,書中論述了“身邊的志愿行動”的重要性。如今我們社會中,太多的志愿者爭先恐后地趕往祖國邊遠地區甚至

- 07-05

- 無遠弗屆,熱愛可抵歲月漫長

- 只有實際生活中可以學習,只有實際生活能教訓人,只有實際生活能產生社會思想。

- 07-05

- 關愛留守兒童,展現π遞數學情

- 拜倫曾說過:“百日莫空過,青春不再來”。人生最美好的時光莫過于擁有青春的時刻,每個青年人都有屬于自己的青春主張。

- 07-05

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534