這個夏天,遇見美麗蕉嶺

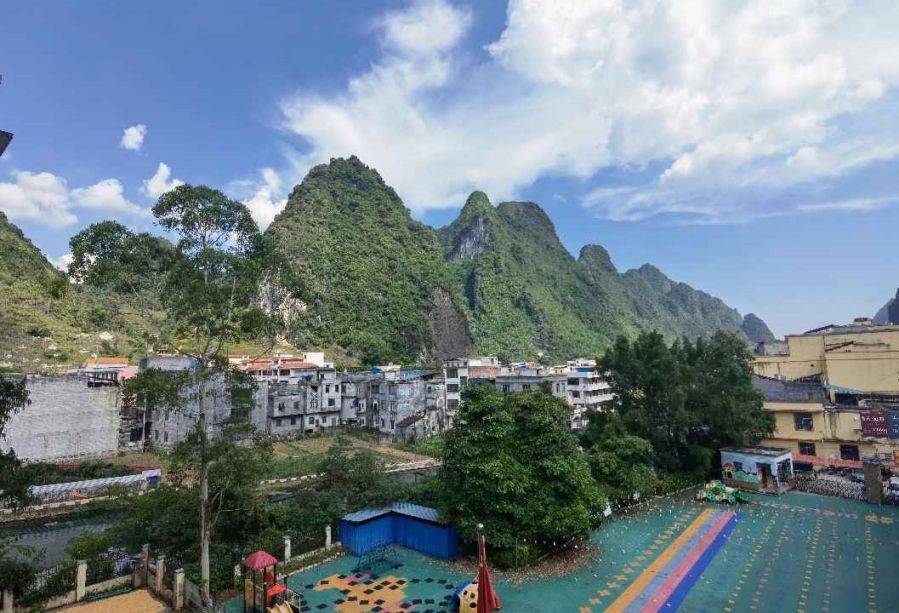

2021年的暑假,我做了一個至今想來仍無比正確的事情:前往梅州蕉嶺縣東嶺村,參加三下鄉活動,實地探訪了東嶺村村民的生活環境。從小生活在城市里的我,很少能用有機會親眼領略真實的鄉村風采。于是,懷揣著對于綠水青山的期待,我踏上了旅程。于是,我便得以在這一方小小村莊里,體會到了截然不同的生活與風景。

來到村中的第二天,我們便沿著公路探訪住在此處的村民們。我們像一位老人說明了來意,并且想問老人村中是否有集中蜜蜂養殖廠。老人細心地給我們介紹,她的老友們也紛紛從屋中出來很認真地用不甚標準的普通話加入與我們的對話。另一位老人最后提出帶我們在村中逛逛。在與她的對話中,我們了解到她有一個孫子,今年考上了華南理工大學。我們在贊嘆之余,也不禁想到,東嶺村風水養人,但一代又一代努力、優秀的孩子們,也源源不斷地為東嶺村注入了活力。

來到村中的第二天,我們便沿著公路探訪住在此處的村民們。我們像一位老人說明了來意,并且想問老人村中是否有集中蜜蜂養殖廠。老人細心地給我們介紹,她的老友們也紛紛從屋中出來很認真地用不甚標準的普通話加入與我們的對話。另一位老人最后提出帶我們在村中逛逛。在與她的對話中,我們了解到她有一個孫子,今年考上了華南理工大學。我們在贊嘆之余,也不禁想到,東嶺村風水養人,但一代又一代努力、優秀的孩子們,也源源不斷地為東嶺村注入了活力。

在東嶺村的第三天,我們在一位養蜂的老人家坐了一會。家里的小男孩們看見有客人來了很興奮地跑來跑去。小男孩并不怕生,亮晶晶的雙眼中透露著這個年紀孩子開心熱情與純樸,還有對陌生人滿滿的善意。他父親表示他平時在縣城里上學前班,他則在一旁用流利的普通話給我們介紹著自己的玩具“小恐龍”和“皮卡丘”,想邀請我們和他一起玩耍。“我還有一個妹妹”、“我養了十一只鴨子”、“我還養了兩只兔子”……他對于家中的兄弟姐妹和養的動物如數家珍,我忍不住戳戳他的小臉蛋,他害羞地笑著跑開了。臨離開前我們在老人家買了十罐蜂蜜,一罐兩斤的蜂蜜也只需要四十元,比外面的市場價格低了很多。老人一家送我們出門,我回頭時正好看見小男孩趴在門框邊探頭向我們離開的方向看著。希望這個小朋友和他的兄弟姐妹可以健康快樂地長大,永遠對世界抱有善意,眼神永遠如今般清澈明亮。

村中的生活方式也給我帶來了很多新鮮感。這里的乘車方式十分的不同,因為很遠才有一個固定的站,發車間隔時間也較短,因此村民們需要乘車時可以在路邊招手,公共汽車就會在路旁停下,提供了便利。這讓習慣了大城市公交乘車方法的我感到十分新奇。巴士在林海間的盤山公路上穿梭,我望著窗外不斷飛快倒退地成片的大大小小的農房和無垠的綠油油的稻田,漸漸融入了這個靜謐的世界。

另外值得一提的是,幾天下來后我發現,小到東嶺村,大到蕉嶺縣,綠色經濟與紅色文化都相得益彰。在縣城中,處處掛滿了宣傳中國特色社會主義核心價值觀的海報,在村中不僅有紅色革命文化紀念館、開設了紅星客棧,也經常能看到紅色政務欄。而東嶺村更是充分利用了山地資源豐富、氣候適宜的自然條件與村中“路不拾遺,夜不閉戶”的優秀村容村貌的人文條件,發展起了食用菌菇類產品生產種植的產業園,不僅產出了品質優越的靈芝及其加工產品,還為村中村民提供了更多就業崗位,提升了村民家庭收入水平。

但在一番走訪下來,我們還是發現村中存在著幾處問題,制約了鄉村發展。

首先是老齡化問題。我們在村中探訪時,發現很少看見年輕人,而幾乎全都是中、老年人。在菌菇產業園上班的一位阿姨在我們提到這一問題的時候很惋惜地表示:“現在的年輕人好像都不愿意回來。”其次便是發展電商問題。在采訪養蜂老人時我們了解到,村中蜂蜜存在滯銷問題,因此常年在庫存堆積大量蜂蜜。然而東嶺村地理位置較為偏僻,即使進行了宣傳,其力度也不足夠。更重要的是,由于村中年輕人流失較為嚴重,因此很難有掌握電商技術的人來發展這項產業。在走訪的過程中,我們還發現東嶺村在第三產業方面的發展并不充分,沒有適合年輕人特長的崗位;而這也恰恰反過來導致了越來越多的年輕人選擇外出務工,定居外地。因此,東嶺村與政府都應當制定適當的策略,盤活東嶺村的經濟,提供更多新鮮的適合年輕人的崗位,才能讓青壯年們都回到故鄉。

短短的七天,讓我對蕉嶺產生了無限眷戀。我也相信,我們隊伍中的每個人都很懷念在東嶺村的日子。參加實踐活動雖然沒有在家里舒服,但卻收獲很多,也很值得。在增長見識之余,我還收獲了與隊友友誼。雖然我們的隊伍已經離開了,但這里的連綿的群山、潺潺的溪水、樸實的村民,卻將永遠在我心中烙下不可磨滅的印象。

在東嶺村的第三天,我們在一位養蜂的老人家坐了一會。家里的小男孩們看見有客人來了很興奮地跑來跑去。小男孩并不怕生,亮晶晶的雙眼中透露著這個年紀孩子開心熱情與純樸,還有對陌生人滿滿的善意。他父親表示他平時在縣城里上學前班,他則在一旁用流利的普通話給我們介紹著自己的玩具“小恐龍”和“皮卡丘”,想邀請我們和他一起玩耍。“我還有一個妹妹”、“我養了十一只鴨子”、“我還養了兩只兔子”……他對于家中的兄弟姐妹和養的動物如數家珍,我忍不住戳戳他的小臉蛋,他害羞地笑著跑開了。臨離開前我們在老人家買了十罐蜂蜜,一罐兩斤的蜂蜜也只需要四十元,比外面的市場價格低了很多。老人一家送我們出門,我回頭時正好看見小男孩趴在門框邊探頭向我們離開的方向看著。希望這個小朋友和他的兄弟姐妹可以健康快樂地長大,永遠對世界抱有善意,眼神永遠如今般清澈明亮。

村中的生活方式也給我帶來了很多新鮮感。這里的乘車方式十分的不同,因為很遠才有一個固定的站,發車間隔時間也較短,因此村民們需要乘車時可以在路邊招手,公共汽車就會在路旁停下,提供了便利。這讓習慣了大城市公交乘車方法的我感到十分新奇。巴士在林海間的盤山公路上穿梭,我望著窗外不斷飛快倒退地成片的大大小小的農房和無垠的綠油油的稻田,漸漸融入了這個靜謐的世界。

另外值得一提的是,幾天下來后我發現,小到東嶺村,大到蕉嶺縣,綠色經濟與紅色文化都相得益彰。在縣城中,處處掛滿了宣傳中國特色社會主義核心價值觀的海報,在村中不僅有紅色革命文化紀念館、開設了紅星客棧,也經常能看到紅色政務欄。而東嶺村更是充分利用了山地資源豐富、氣候適宜的自然條件與村中“路不拾遺,夜不閉戶”的優秀村容村貌的人文條件,發展起了食用菌菇類產品生產種植的產業園,不僅產出了品質優越的靈芝及其加工產品,還為村中村民提供了更多就業崗位,提升了村民家庭收入水平。

但在一番走訪下來,我們還是發現村中存在著幾處問題,制約了鄉村發展。

首先是老齡化問題。我們在村中探訪時,發現很少看見年輕人,而幾乎全都是中、老年人。在菌菇產業園上班的一位阿姨在我們提到這一問題的時候很惋惜地表示:“現在的年輕人好像都不愿意回來。”其次便是發展電商問題。在采訪養蜂老人時我們了解到,村中蜂蜜存在滯銷問題,因此常年在庫存堆積大量蜂蜜。然而東嶺村地理位置較為偏僻,即使進行了宣傳,其力度也不足夠。更重要的是,由于村中年輕人流失較為嚴重,因此很難有掌握電商技術的人來發展這項產業。在走訪的過程中,我們還發現東嶺村在第三產業方面的發展并不充分,沒有適合年輕人特長的崗位;而這也恰恰反過來導致了越來越多的年輕人選擇外出務工,定居外地。因此,東嶺村與政府都應當制定適當的策略,盤活東嶺村的經濟,提供更多新鮮的適合年輕人的崗位,才能讓青壯年們都回到故鄉。

短短的七天,讓我對蕉嶺產生了無限眷戀。我也相信,我們隊伍中的每個人都很懷念在東嶺村的日子。參加實踐活動雖然沒有在家里舒服,但卻收獲很多,也很值得。在增長見識之余,我還收獲了與隊友友誼。雖然我們的隊伍已經離開了,但這里的連綿的群山、潺潺的溪水、樸實的村民,卻將永遠在我心中烙下不可磨滅的印象。

時間:2022-06-17 作者:多彩大學生網 來源:多彩大學生網 關注:

- 廣西計劃補錄200名大學生西部計劃志愿者

- 8月19日,記者從大學生志愿服務西部計劃廣西項目管理辦公室獲悉,即日起至8月29日24時,我區將面向全國普通高等學校2022年應屆本科畢業

- 08-20

- 江蘇2839名大學生志愿者奔赴支援西部和鄉村振興一線

- 8月10日,2022年江蘇大學生志愿服務“西部計劃”“鄉村振興計劃”出征儀式在南京農業大學體育館舉行

- 08-13

- 大學生志愿服務西部計劃累計選派46.5萬余人

- 近日,各地陸續組織開展大學生志愿服務西部計劃(簡稱西部計劃)志愿者出征儀式,3.67萬名新招募志愿者赴中西部地區基層開展志愿服務。

- 08-13

- 鄉村振興,我們在路上

- 本人是南京信息工程大學第24屆研究生支教團的團長宋佳銘,在廣西壯族自治區河池市都安縣的地蘇鎮進行支教。根據廣西項目辦的要求,本人

- 08-04

- 青春不敗 映山紅遍

- 7月11日,結束了最后一門考試后,安徽師范大學“映山紅”暑期社會實踐團隊正式踏上了赴往安慶市楊橋鎮的旅程,開始了為期十五天的暑期

- 07-05

- 支教不分遠近,真心難能可貴

- 我記得曾經看白巖松先生寫的書,書中論述了“身邊的志愿行動”的重要性。如今我們社會中,太多的志愿者爭先恐后地趕往祖國邊遠地區甚至

- 07-05

- 無遠弗屆,熱愛可抵歲月漫長

- 只有實際生活中可以學習,只有實際生活能教訓人,只有實際生活能產生社會思想。

- 07-05

- 關愛留守兒童,展現π遞數學情

- 拜倫曾說過:“百日莫空過,青春不再來”。人生最美好的時光莫過于擁有青春的時刻,每個青年人都有屬于自己的青春主張。

- 07-05

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534