留下希望的花種,守護童心的綻放

盛夏七月中,一群志同道合的青年從蕪湖出發,經過一千三百多公里的車程赴往達州,與山區的孩子們共同書寫一段屬于我們的獨家記憶。

若只用兩個字來形容此行的感受,我想或許沒有任何一個詞比“純粹”來得更加貼切,僅一方凈土、兩寸粉筆、三尺講臺、百名學生,便是十六人支教生活的全部組成。在這棟陳舊的教學樓里,網絡設備長時間未經修繕,木質的桌椅也是年份已久,三間不大的教室容納了一百多位來自不同學校的學生。然而承擔著比以往更艱辛的教學任務的同時,山水生活的本真與質樸也逐漸浮現出來。

若只用兩個字來形容此行的感受,我想或許沒有任何一個詞比“純粹”來得更加貼切,僅一方凈土、兩寸粉筆、三尺講臺、百名學生,便是十六人支教生活的全部組成。在這棟陳舊的教學樓里,網絡設備長時間未經修繕,木質的桌椅也是年份已久,三間不大的教室容納了一百多位來自不同學校的學生。然而承擔著比以往更艱辛的教學任務的同時,山水生活的本真與質樸也逐漸浮現出來。

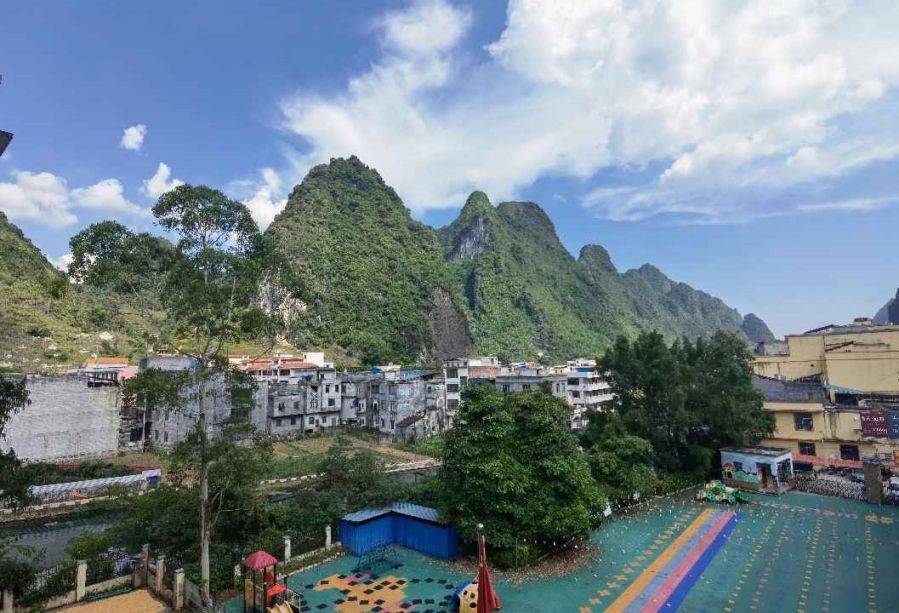

來金雞鄉學校的十多天,最日常的活動便是爬山。灼灼日光雖生出熱意,裊裊微風卻拂來清新,我們在曲折的山間小路上悠然行進,目光所及是低矮斑駁的泥瓦房,許多微小但盛放的花朵點綴于山石上、溪水邊,蹲下身,鼻尖便沁入青草香氣。當我看見這些努力生長的綠色生命,就會不自覺聯想到這群在山間肆意奔跑的孩子。

孩子們生性好動,喜歡滿校園地跑,更喜歡嬉鬧著跟在我們身后,一邊興奮地喊著老師一邊跳上來要老師背。這里的大部分孩子都是留守兒童,還有不少是單親或重組家庭,生活中缺少父母的陪伴。周末閑時和小朋友們上山賞景的路上,隊里的男老師幾乎背了這個小男孩一路,雖然不怎么說話,但看得出來他很開心,一直拽著老師的衣服在笑。爬山的途中與他聊天了解到爸爸不在家,隊員問他是不是很少有人背著他一起玩,小腦袋便像微風中的花朵上下晃了晃。黃昏時刻一起下了山,老師和孩子們的身影映在蜿蜒的山路上,被拉得很長。

送走歡快的周末,迎來充實的課堂。“苔花如米小,也學牡丹開”是這節語文課的主題,小班的語文老師在講臺前播放著歌曲《苔》,孩子們在座位上聚精會神地聽。人們熱衷于將這些偏遠山區的孩子比喻為小小的花,在他們看似弱小的身軀里,或許蘊藏著不可預知的能量。在正式上課前,我一直在糾結于應當用怎樣的態度或方式去面對這些小孩兒,直到我第一次真正走進教室看見這些稚嫩的面孔,看見許多雙烏黑發亮的眼眸。或許他們之中也有性格頑劣的,有對學習興趣低迷的,我也無法在短暫的時間內給予他們足夠的知識,我們能做的,僅僅是為學生們增添一點對世界的好奇,對視野的擴展,對思維的轉變,即使這些影響可能十分微弱,但我希望他們清澈的眼睛能看得更遠,步履能邁得更大。在朗朗的讀書聲和笑語聲的牽引下,我的思緒總是會不自覺地被拉得很遠,或許多年之后,當初赤著腳滿校園跑卻羞于在講臺上展示才藝的孩子們,會變得自信伶俐,在自己擅長的領域煥發光亮,正如每一朵看似弱小的花都有概率在未來的某一刻綻放異彩。我們如同養花一樣埋下一顆種子,仔細考慮著如何施肥澆水,看著它在陽光雨露的沐浴下盛放。

十七天轉瞬即逝,即使心中懷著千般不舍,我們也要告別金雞的綠水青山,告別這群可愛的孩子。在結課班會后看著大班的女生專門為我們準備的節目,不知不覺想到了曾只身一人來到尖山教課的那位學長,想到了十幾年來堅持為山區孩子奔赴千里的志愿者們。教育是一種潛移默化的改變,需要許多年、甚至許多代人的努力,我們能做的只是為孩子們播撒下種子,給予關愛呵護。“千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風。”無論條件何其艱辛,名為希望的花終究會于山峭中綻放。

來金雞鄉學校的十多天,最日常的活動便是爬山。灼灼日光雖生出熱意,裊裊微風卻拂來清新,我們在曲折的山間小路上悠然行進,目光所及是低矮斑駁的泥瓦房,許多微小但盛放的花朵點綴于山石上、溪水邊,蹲下身,鼻尖便沁入青草香氣。當我看見這些努力生長的綠色生命,就會不自覺聯想到這群在山間肆意奔跑的孩子。

孩子們生性好動,喜歡滿校園地跑,更喜歡嬉鬧著跟在我們身后,一邊興奮地喊著老師一邊跳上來要老師背。這里的大部分孩子都是留守兒童,還有不少是單親或重組家庭,生活中缺少父母的陪伴。周末閑時和小朋友們上山賞景的路上,隊里的男老師幾乎背了這個小男孩一路,雖然不怎么說話,但看得出來他很開心,一直拽著老師的衣服在笑。爬山的途中與他聊天了解到爸爸不在家,隊員問他是不是很少有人背著他一起玩,小腦袋便像微風中的花朵上下晃了晃。黃昏時刻一起下了山,老師和孩子們的身影映在蜿蜒的山路上,被拉得很長。

送走歡快的周末,迎來充實的課堂。“苔花如米小,也學牡丹開”是這節語文課的主題,小班的語文老師在講臺前播放著歌曲《苔》,孩子們在座位上聚精會神地聽。人們熱衷于將這些偏遠山區的孩子比喻為小小的花,在他們看似弱小的身軀里,或許蘊藏著不可預知的能量。在正式上課前,我一直在糾結于應當用怎樣的態度或方式去面對這些小孩兒,直到我第一次真正走進教室看見這些稚嫩的面孔,看見許多雙烏黑發亮的眼眸。或許他們之中也有性格頑劣的,有對學習興趣低迷的,我也無法在短暫的時間內給予他們足夠的知識,我們能做的,僅僅是為學生們增添一點對世界的好奇,對視野的擴展,對思維的轉變,即使這些影響可能十分微弱,但我希望他們清澈的眼睛能看得更遠,步履能邁得更大。在朗朗的讀書聲和笑語聲的牽引下,我的思緒總是會不自覺地被拉得很遠,或許多年之后,當初赤著腳滿校園跑卻羞于在講臺上展示才藝的孩子們,會變得自信伶俐,在自己擅長的領域煥發光亮,正如每一朵看似弱小的花都有概率在未來的某一刻綻放異彩。我們如同養花一樣埋下一顆種子,仔細考慮著如何施肥澆水,看著它在陽光雨露的沐浴下盛放。

十七天轉瞬即逝,即使心中懷著千般不舍,我們也要告別金雞的綠水青山,告別這群可愛的孩子。在結課班會后看著大班的女生專門為我們準備的節目,不知不覺想到了曾只身一人來到尖山教課的那位學長,想到了十幾年來堅持為山區孩子奔赴千里的志愿者們。教育是一種潛移默化的改變,需要許多年、甚至許多代人的努力,我們能做的只是為孩子們播撒下種子,給予關愛呵護。“千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風。”無論條件何其艱辛,名為希望的花終究會于山峭中綻放。

時間:2022-06-03 作者:多彩大學生網 來源:多彩大學生網 關注:

- 廣西計劃補錄200名大學生西部計劃志愿者

- 8月19日,記者從大學生志愿服務西部計劃廣西項目管理辦公室獲悉,即日起至8月29日24時,我區將面向全國普通高等學校2022年應屆本科畢業

- 08-20

- 江蘇2839名大學生志愿者奔赴支援西部和鄉村振興一線

- 8月10日,2022年江蘇大學生志愿服務“西部計劃”“鄉村振興計劃”出征儀式在南京農業大學體育館舉行

- 08-13

- 大學生志愿服務西部計劃累計選派46.5萬余人

- 近日,各地陸續組織開展大學生志愿服務西部計劃(簡稱西部計劃)志愿者出征儀式,3.67萬名新招募志愿者赴中西部地區基層開展志愿服務。

- 08-13

- 鄉村振興,我們在路上

- 本人是南京信息工程大學第24屆研究生支教團的團長宋佳銘,在廣西壯族自治區河池市都安縣的地蘇鎮進行支教。根據廣西項目辦的要求,本人

- 08-04

- 青春不敗 映山紅遍

- 7月11日,結束了最后一門考試后,安徽師范大學“映山紅”暑期社會實踐團隊正式踏上了赴往安慶市楊橋鎮的旅程,開始了為期十五天的暑期

- 07-05

- 支教不分遠近,真心難能可貴

- 我記得曾經看白巖松先生寫的書,書中論述了“身邊的志愿行動”的重要性。如今我們社會中,太多的志愿者爭先恐后地趕往祖國邊遠地區甚至

- 07-05

- 無遠弗屆,熱愛可抵歲月漫長

- 只有實際生活中可以學習,只有實際生活能教訓人,只有實際生活能產生社會思想。

- 07-05

- 關愛留守兒童,展現π遞數學情

- 拜倫曾說過:“百日莫空過,青春不再來”。人生最美好的時光莫過于擁有青春的時刻,每個青年人都有屬于自己的青春主張。

- 07-05

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534