多彩大學生網(wǎng),大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺

探憶竹編的記憶,聽非遺里風的聲音

發(fā)布時間:2023-08-29 關(guān)注: 一鍵復制網(wǎng)址

“野水平溪橋,波翻蓼花亂。斫竹編青籃,門前開蟹籪。”王叔承《雨后雜興三首》這首小詩,里面提到了一種中國傳統(tǒng)手藝——竹編。竹編在中國有著廣泛的應(yīng)用,早在“秦陵銅馬車”上就可以看到竹編席子的方格紋,可見其歷史悠久。2008年6月7日,竹編被列入第二批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,彰顯了其重要性和價值。通過當?shù)卮逦瘯膮f(xié)助,實踐團隊找到了竹編非遺傳承人肖友華爺爺,并受到了他的熱情款待。肖爺爺從十七歲開始接觸竹編,幾十年來一直堅守著這門手藝。盡管他培養(yǎng)了三個徒弟,但現(xiàn)如今由于生活用品的改變,越來越少的人了解竹編,這讓他感到非常痛心。

對于這項陪伴自己大半輩子的手藝,肖老先生眼泛淚光的說道:“我希望我的這位老朋友未來的發(fā)展能夠越來越好。”他用心教授實踐團隊成員編制竹編,讓他們親身體驗到傳統(tǒng)竹編并不容易,從而懂得了始于熱愛,盛于堅守的道理。肖爺爺?shù)膱猿趾蛡鞒芯瘢约八麑χ窬幍臒釔酆涂释尭嗟娜肆私夥沁z竹編,深深打動了實踐團隊成員。

實踐團隊認為,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承既是歷史發(fā)展的見證,也是文化資源的寶貴財富。代代傳承不僅是對藝術(shù)的堅持,更是對藝術(shù)的一種尊重。他們對肖爺爺堅守傳統(tǒng)文化的信念表示敬佩,并將這視為對竹編這項傳統(tǒng)技藝最好的保護和尊重。

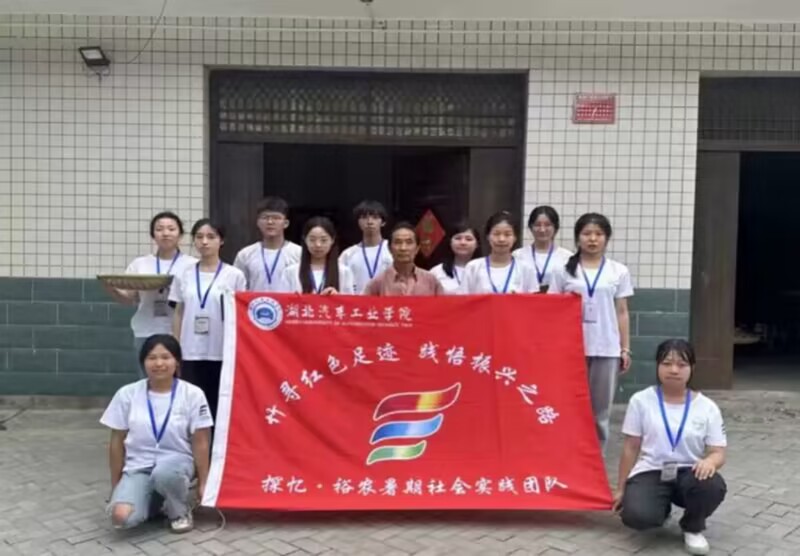

在肖爺爺?shù)纳砩希瑢嵺`團隊看到了傳統(tǒng)文化的精髓:嚴謹、堅持和創(chuàng)新。保護和利用好中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)有助于強化中華民族的認同感,并促進民族精神的凝聚和傳承。“探憶·裕農(nóng)”社會實踐團隊在非遺竹編中感受到了文化魅力,深刻認識到保護非遺對當代社會的重要意義,這樣才能讓文明傳承下去,惠及子孫后代。

(編輯人 黃欣宇)

作者:黃欣宇 來源:湖北汽車工業(yè)學院

- 探憶竹編的記憶,聽非遺里風的聲音

“寧可食無肉,不可居無竹。”2023年6月21日,湖北汽車工業(yè)學院外國語學院“探憶·裕農(nóng)”暑期社會實踐團隊來到竹山縣溢水鎮(zhèn),走進古- 08-29

- 百年夙愿今夢圓,鄉(xiāng)村振興譜新篇

- 民之所呼,政之所向。千百年后,人們所向往的村美、水清、樹綠的美麗鄉(xiāng)村正在成為現(xiàn)實。為了深刻認識農(nóng)村經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展,2023年6月

- 08-29

- 汲汲知新語,惓惓思非遺

- “寧可食無肉,不可居無竹。”2023年6月21日,湖北汽車工業(yè)學院外國語學院“探憶·裕農(nóng)”暑期社會實踐團隊來到竹山縣溢水鎮(zhèn),走進古老

- 08-28

- 農(nóng)業(yè)特色,聞?wù)衽d風味

- “自秦人取蜀而后,始有茗飲之1事”,圣水茶場位于“中國高香型生態(tài)綠茶之鄉(xiāng)”竹山縣,圣水茶文化代代相傳、生生不息。2023年7月29日,

- 08-28

- 獻血一滴,愛心一片

- 08-28

- 人才蔚起調(diào)研團順利完成線上訪談活動

- 08-27

- 人才蔚起調(diào)研團順利完成社會實踐活動

- 08-27

- 三下鄉(xiāng)|重慶工商職業(yè)學院學子入戶走訪,共推普語

- 重慶工商職業(yè)學院“鄉(xiāng)”遇語同音,共筑人同心赴酉陽鄉(xiāng)村振興志愿服務(wù)隊于 2023年7月27日到達重慶市酉陽縣板溪鎮(zhèn)紅溪村,調(diào)研普通

- 08-26

- 多彩大學生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺