多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

探尋鄉村發展與文化傳承之光

發布時間:2025-02-12 閱讀: 一鍵復制網址

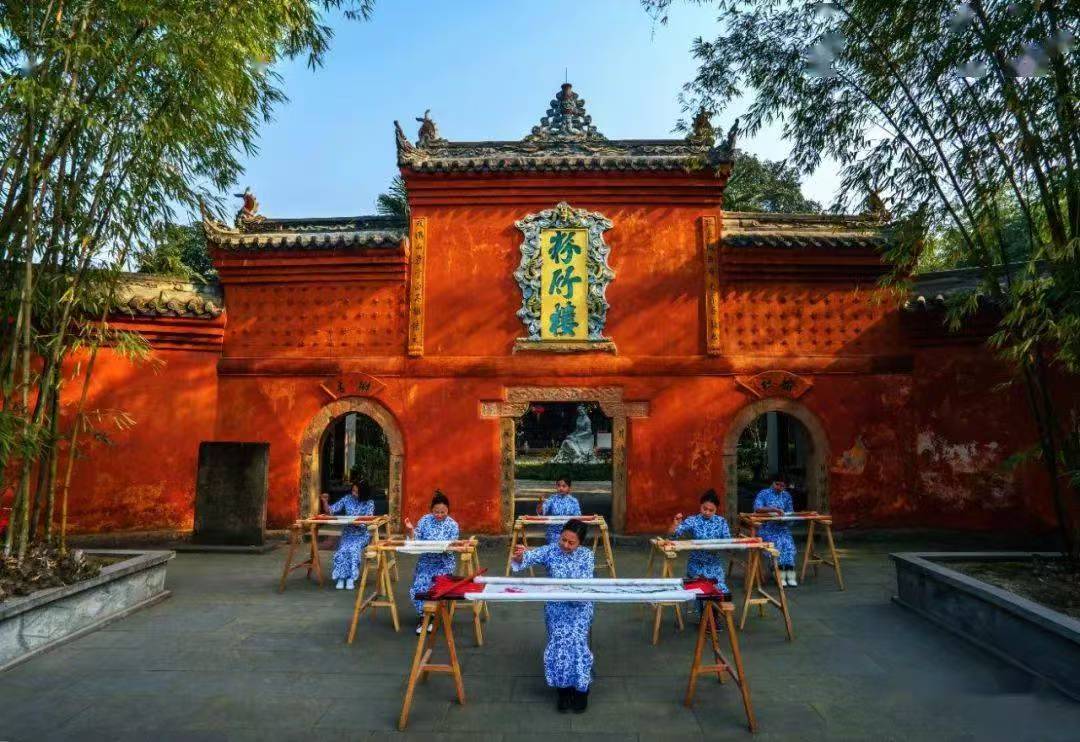

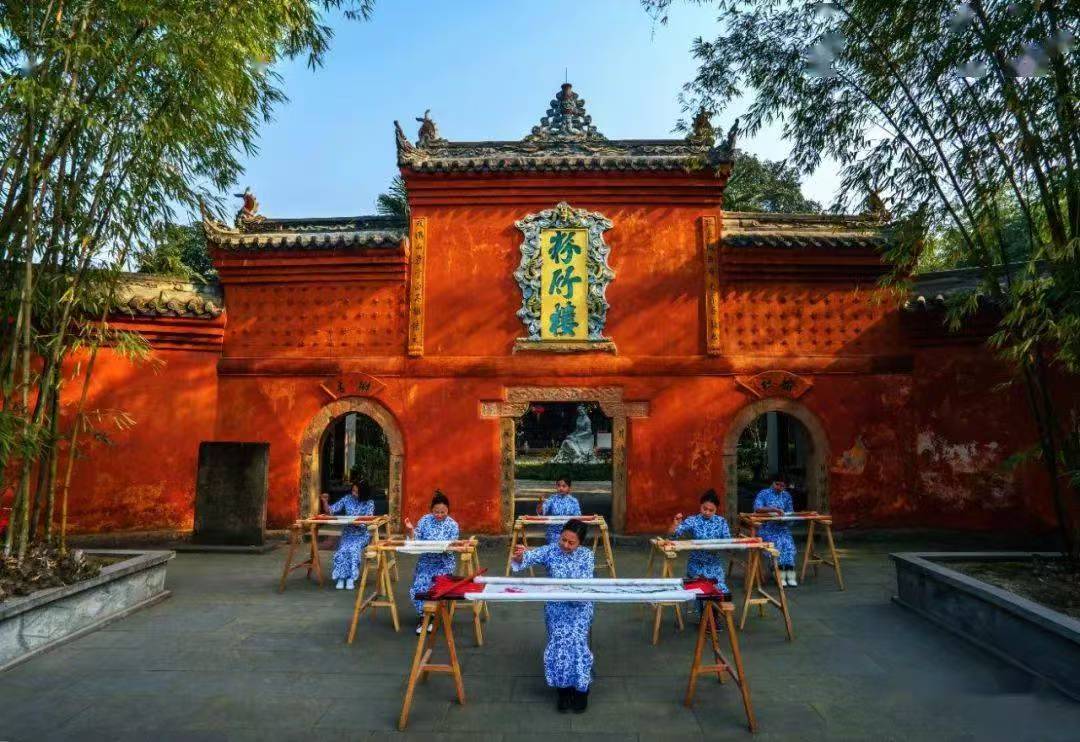

2025年春節期間,西安交通大學“鄉韻文化先鋒隊”研究生實踐團深入四川省江油市青蓮鎮,圍繞“李白文化資源的現代轉化路徑”主題,開展了社會實踐調研。團隊通過田野觀察、深度訪談等方式,探索傳統文化賦能鄉村振興的創新實踐。

寒潮中的文化熱土:解碼文旅融合新場景

立春后的青蓮鎮寒風料峭,太白碑林內的數字展廳卻暖意融融。實踐團成員觀察到,依托AR技術重現的“雪夜酌酒誦詩”場景,巧妙化解了冬季旅游淡季的客流量難題。“通過動態捕捉技術,游客可化身唐代文人,在虛擬雪景中與李白對詩。”景區負責人介紹道。數據顯示,2023年冬季文旅消費同比增長45%,印證了“科技+文化”模式的破局效應。

在省級非遺“青蓮木雕”工坊,團隊成員見證了傳統工藝的現代嬗變。非遺傳承人張師傅展示著新開發的“詩韻書簽”系列:以李白詩句為紋樣的黑胡桃木雕刻品,搭配NFC芯片可播放詩歌朗誦。“過去冬季是生產淡季,現在電商訂單反增30%。”這種“非遺+科技+電商”的融合路徑,為調研報告中的“文化IP立體開發”理論提供了鮮活案例。

凝凍中的思想激蕩:青年視角下的振興思考

多數的游客都期待文化元素深度融入生活場景,而非簡單景觀復制。這一結論推動團隊提出“文化毛細血管”概念,主張將李白文化滲透至民宿設計、農品包裝等細微處。

調研還揭示了深層次矛盾:仿古建筑群能耗過高、數字化展陳同質化等問題,提醒著文化振興需警惕“虛假繁榮”。

結語:冰層下的春汛

這場冬日的文化苦旅,讓實踐團深切體會到:鄉村振興既要破解“冬季經濟學”的難題,更需守護文化傳承的溫度。當青年的學術理想與故鄉的文化基因相遇,終將在霜雪中孕育出破土的新芽。

青蓮鎮的鄉村發展成果,充分彰顯了黨和國家政策的正確性與前瞻性。從脫貧攻堅到鄉村振興,一系列政策的落地生根,讓青蓮鎮發生了翻天覆地的變化。在產業發展方面,特色農業的興起正是政策引導與扶持的有力見證。政府積極推動農業產業結構調整,鼓勵農民種植高附加值的農作物,并為其提供技術支持、資金補貼和市場對接服務。這一系列舉措,不僅提高了農民的收入水平,還增強了鄉村經濟的內生動力,體現了黨始終把人民利益放在首位,致力于解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。

寒潮中的文化熱土:解碼文旅融合新場景

立春后的青蓮鎮寒風料峭,太白碑林內的數字展廳卻暖意融融。實踐團成員觀察到,依托AR技術重現的“雪夜酌酒誦詩”場景,巧妙化解了冬季旅游淡季的客流量難題。“通過動態捕捉技術,游客可化身唐代文人,在虛擬雪景中與李白對詩。”景區負責人介紹道。數據顯示,2023年冬季文旅消費同比增長45%,印證了“科技+文化”模式的破局效應。

在省級非遺“青蓮木雕”工坊,團隊成員見證了傳統工藝的現代嬗變。非遺傳承人張師傅展示著新開發的“詩韻書簽”系列:以李白詩句為紋樣的黑胡桃木雕刻品,搭配NFC芯片可播放詩歌朗誦。“過去冬季是生產淡季,現在電商訂單反增30%。”這種“非遺+科技+電商”的融合路徑,為調研報告中的“文化IP立體開發”理論提供了鮮活案例。

凝凍中的思想激蕩:青年視角下的振興思考

多數的游客都期待文化元素深度融入生活場景,而非簡單景觀復制。這一結論推動團隊提出“文化毛細血管”概念,主張將李白文化滲透至民宿設計、農品包裝等細微處。

調研還揭示了深層次矛盾:仿古建筑群能耗過高、數字化展陳同質化等問題,提醒著文化振興需警惕“虛假繁榮”。

結語:冰層下的春汛

這場冬日的文化苦旅,讓實踐團深切體會到:鄉村振興既要破解“冬季經濟學”的難題,更需守護文化傳承的溫度。當青年的學術理想與故鄉的文化基因相遇,終將在霜雪中孕育出破土的新芽。

青蓮鎮的鄉村發展成果,充分彰顯了黨和國家政策的正確性與前瞻性。從脫貧攻堅到鄉村振興,一系列政策的落地生根,讓青蓮鎮發生了翻天覆地的變化。在產業發展方面,特色農業的興起正是政策引導與扶持的有力見證。政府積極推動農業產業結構調整,鼓勵農民種植高附加值的農作物,并為其提供技術支持、資金補貼和市場對接服務。這一系列舉措,不僅提高了農民的收入水平,還增強了鄉村經濟的內生動力,體現了黨始終把人民利益放在首位,致力于解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。

作者:西安交通大學 鄉韻文化先鋒隊 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 探尋鄉村發展與文化傳承之光

- 02-12

- 數字經濟浪潮下,探大學生創業之路

- 02-12

- 關于春節年味消失調查研究的心得

- 我們隊伍就春節年味逐漸消失這一話題展開調查研究,隨著社會發展與科技進步,多方面因素都在影響著我們的生活的每一處,而我們可以深刻

- 02-11

- 寒假播希望,城灣育童心——華山街道支教掠影

- 02-11

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺