多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

立足社會實踐,走進石斛之鄉

發布時間:2023-08-18 關注: 一鍵復制網址

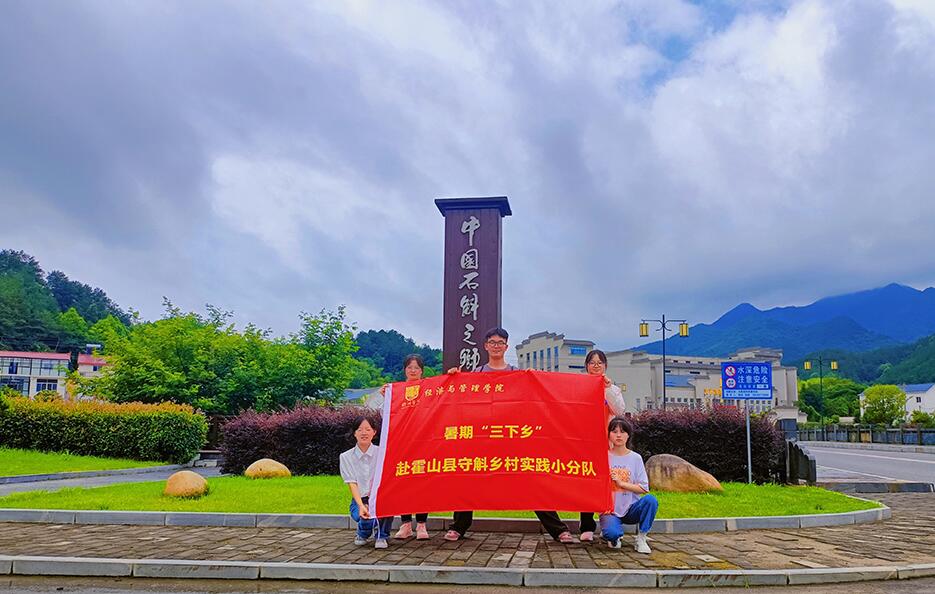

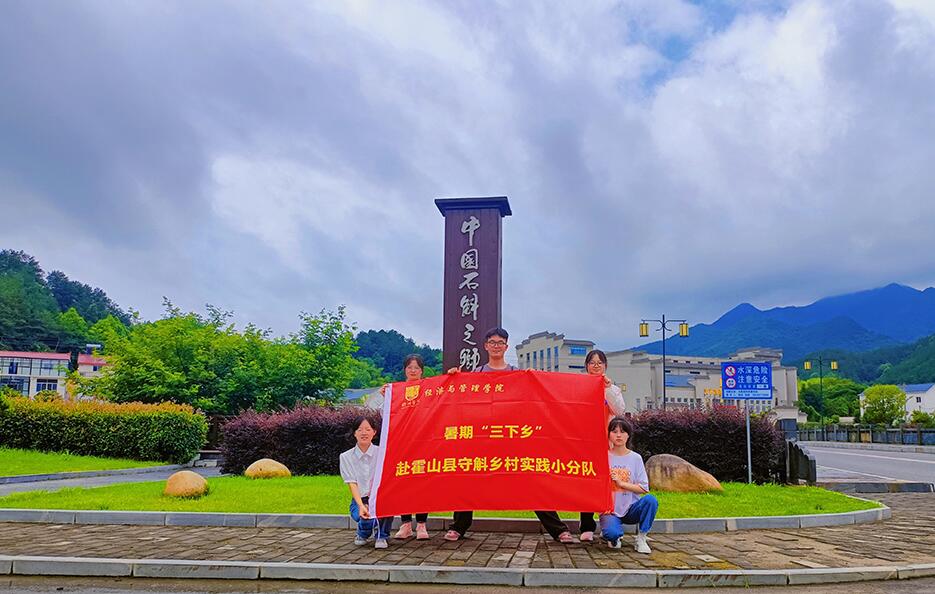

艱辛知人生,實踐長才干。為充分響應國家“三下鄉”政策,是年7月,我與4位同學一起,借由滁州學院的學校平臺,組建“赴霍山縣守斛鄉村實踐小分隊”進行“三下鄉”社會實踐活動。此次實踐立足于鄉村振興,我們來到了安徽六安的太平畈鄉,在探尋石斛的起源與發展之余,也了解鄉親們脫貧致富的道路。

讀萬卷書,也要行萬里路。我們背起行囊,輾轉路程,到達石斛之鄉,這里地靠大別山,鐘林毓秀,好像也不難理解,為何能被譽為九大仙草之首的霍山石斛生長在這里。來之前,我對石斛的了解少之又少,僅停留在它是藥草的層面上,但當我走進專門為它而設的博物館時,它在我心中的定位發生了巨大的改變。我們隨著藥香穿越時空,了解它的歷史,也在行進的途中不斷思考,一個小小的植物,在被人類發現后,展現出不可思議的力量,不知道該感嘆藥草的神奇,還是該歌頌古人的智慧。書上,詩里,援助物資中,它一點一滴在歷史上留下不可磨滅的痕跡,即便如此,還是難逃險些消逝的命運,而那一段的空窗期,也正是我國水生火熱的時期,或許,我們能從一顆小小的藥草中窺見更大的歷史。繼續往前走,走過消逝,來到興盛,物品的展列也變得明亮、科技,回頭再看,一條蜿蜒的道路貫穿古今,我能感受到的還有對未來的憧憬和希望。

捧著一顆心來,不帶半棵草去,我想,這或許是對大別山藥王——何云峙先生最衷心地贊揚。帶著對何老先生的崇敬,我們來到他的故居,企圖從文字中感受那段崢嶸歲月,為培育出種子,數十年如一日,讓石斛開出花,無法想象,該是怎樣的毅力和耐心,才能在未知領域里開辟出新天地,看墻上一字一句的介紹,想背后是無數的日夜兼程。將一件事做到極致,平凡的事也值得讓人敬佩,身為新時代青年一代,我該明白,能力決定下限,而意志能決定上限。堅定、奉獻、無畏、信仰……無數先輩在歷史長河中留下的寶貴的財富,在我們身上繼承著。何云峙先生的繼承人何祥林先生,同樣留在了霍山,將工藝交給鄉親們,繼續傳承下去。

一顆小小的種子生根發芽,就能引起一場巨大的改變。何祥林先生帶我們來到霍山石斛原種保護基地,在那里我們看到了大批的石頭上生長著綠色的石斛,青石綠草,充滿著生機與希望,這些是何云峙老先生傾盡全力的成果,也是何祥林先生繼承保護的果實,更是無數霍山人民致富的希望。這是我第一次直觀感受到,鄉里鄉外都在做同一產業的情形,走在鄉路上,與石斛相關的店鋪隨處可見,企業、合作社、私人營業等等,甚至于能看到有些人坐在家門口做著石斛繞條的工藝,越來越多的青年愿意回鄉創業,為家鄉注入新的生機與活力,我不得不感嘆,石斛真的走進了每個人的家中。而我也忽然窺探到了一點鄉村振興的意義到底是什么,授人以魚不如授人以漁,時代在發展,技術也在不斷創新,將傳統工藝與現代科技結合,創新出各種衍生品,讓石斛不僅僅以藥草的形式出現,更多融入到生活所需品當中。開放思維,不局限于一方天地,有事可干,有能力干,能靠自己的雙手奮斗,走出一條成功之路。

我不禁思考,當地人致富的原因究竟是什么。只靠著一種藥草就能做到如此?當然不。研究者的堅持和無畏,傳承者的無私與奉獻,領頭人的勇氣和創新,和鄉親們的勤勞和對幸福生活的向往,或許這些還是過于片面,畢竟一個成熟的體系背后是無數的顛沛流離,而技術的進步少不了人才的出現,我身處于一個最好的時代,有太多的機會讓我增長見識,不斷提升自我,新時代的鐘聲時刻提醒著我該承擔的責任和義務,也在指示我,改成為怎樣的人,擁有過硬的本領和堅強的意識,擁有仁德和信仰。當然,一個人的力量是薄弱的,但萬千星星匯聚,終將成為絢麗的星河。

回顧過去幾天,來到全然陌生的地方,了解當地的特色,感受風土人情,社會實踐圓滿結束,而我也滿載而歸。驚嘆于當代工藝與傳統的結合,感動于何云峙父子對于石斛的貢獻,欣喜于當地人依靠石斛脫貧致富,也讓我明白,三下鄉的意義并不僅僅是去一個地方,更重要的是去用心感受當地的發展,見微知著,不再只局限于書中、網絡上,而是切身實地的,從實踐中出發,回歸生活。

讀萬卷書,也要行萬里路。我們背起行囊,輾轉路程,到達石斛之鄉,這里地靠大別山,鐘林毓秀,好像也不難理解,為何能被譽為九大仙草之首的霍山石斛生長在這里。來之前,我對石斛的了解少之又少,僅停留在它是藥草的層面上,但當我走進專門為它而設的博物館時,它在我心中的定位發生了巨大的改變。我們隨著藥香穿越時空,了解它的歷史,也在行進的途中不斷思考,一個小小的植物,在被人類發現后,展現出不可思議的力量,不知道該感嘆藥草的神奇,還是該歌頌古人的智慧。書上,詩里,援助物資中,它一點一滴在歷史上留下不可磨滅的痕跡,即便如此,還是難逃險些消逝的命運,而那一段的空窗期,也正是我國水生火熱的時期,或許,我們能從一顆小小的藥草中窺見更大的歷史。繼續往前走,走過消逝,來到興盛,物品的展列也變得明亮、科技,回頭再看,一條蜿蜒的道路貫穿古今,我能感受到的還有對未來的憧憬和希望。

捧著一顆心來,不帶半棵草去,我想,這或許是對大別山藥王——何云峙先生最衷心地贊揚。帶著對何老先生的崇敬,我們來到他的故居,企圖從文字中感受那段崢嶸歲月,為培育出種子,數十年如一日,讓石斛開出花,無法想象,該是怎樣的毅力和耐心,才能在未知領域里開辟出新天地,看墻上一字一句的介紹,想背后是無數的日夜兼程。將一件事做到極致,平凡的事也值得讓人敬佩,身為新時代青年一代,我該明白,能力決定下限,而意志能決定上限。堅定、奉獻、無畏、信仰……無數先輩在歷史長河中留下的寶貴的財富,在我們身上繼承著。何云峙先生的繼承人何祥林先生,同樣留在了霍山,將工藝交給鄉親們,繼續傳承下去。

一顆小小的種子生根發芽,就能引起一場巨大的改變。何祥林先生帶我們來到霍山石斛原種保護基地,在那里我們看到了大批的石頭上生長著綠色的石斛,青石綠草,充滿著生機與希望,這些是何云峙老先生傾盡全力的成果,也是何祥林先生繼承保護的果實,更是無數霍山人民致富的希望。這是我第一次直觀感受到,鄉里鄉外都在做同一產業的情形,走在鄉路上,與石斛相關的店鋪隨處可見,企業、合作社、私人營業等等,甚至于能看到有些人坐在家門口做著石斛繞條的工藝,越來越多的青年愿意回鄉創業,為家鄉注入新的生機與活力,我不得不感嘆,石斛真的走進了每個人的家中。而我也忽然窺探到了一點鄉村振興的意義到底是什么,授人以魚不如授人以漁,時代在發展,技術也在不斷創新,將傳統工藝與現代科技結合,創新出各種衍生品,讓石斛不僅僅以藥草的形式出現,更多融入到生活所需品當中。開放思維,不局限于一方天地,有事可干,有能力干,能靠自己的雙手奮斗,走出一條成功之路。

我不禁思考,當地人致富的原因究竟是什么。只靠著一種藥草就能做到如此?當然不。研究者的堅持和無畏,傳承者的無私與奉獻,領頭人的勇氣和創新,和鄉親們的勤勞和對幸福生活的向往,或許這些還是過于片面,畢竟一個成熟的體系背后是無數的顛沛流離,而技術的進步少不了人才的出現,我身處于一個最好的時代,有太多的機會讓我增長見識,不斷提升自我,新時代的鐘聲時刻提醒著我該承擔的責任和義務,也在指示我,改成為怎樣的人,擁有過硬的本領和堅強的意識,擁有仁德和信仰。當然,一個人的力量是薄弱的,但萬千星星匯聚,終將成為絢麗的星河。

回顧過去幾天,來到全然陌生的地方,了解當地的特色,感受風土人情,社會實踐圓滿結束,而我也滿載而歸。驚嘆于當代工藝與傳統的結合,感動于何云峙父子對于石斛的貢獻,欣喜于當地人依靠石斛脫貧致富,也讓我明白,三下鄉的意義并不僅僅是去一個地方,更重要的是去用心感受當地的發展,見微知著,不再只局限于書中、網絡上,而是切身實地的,從實踐中出發,回歸生活。

作者:李思雨 來源:守斛鄉村實踐小分隊

- 立足社會實踐,走進石斛之鄉

- 艱辛知人生,實踐長才干。為充分響應國家“三下鄉”政策,是年7月,我與4位同學一起,借由滁州學院的學校平臺,組建“赴霍山縣守斛鄉村

- 08-18

- 訪海絲非遺路 拂紅色杏林風——福建醫科大學第一臨床醫學院

- 黨的十八大以來,習近平總書記提出“像愛惜自己的生命一樣保護好城市歷史文化遺產”。為落實習近平總書記關于保護文化遺產保護傳承的思

- 08-18

- 蘭理學子三下鄉:綠水青山常在,眾志成城譜寫魅力大店村新篇

- 蘭州理工大學筑夢服務隊眾志成城譜寫魅力大店村新篇

- 08-18

- 走江蘇四村探紅色文化,見鄉村振興悟紅色力量

- 08-18

- 保護文化遺產,風華精神家園

- 曲阜師范大學社會實踐隊探尋非物質文化遺產

- 08-18

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺