鄉音深處藏鄉情,鄉言盡頭是傳承

為更好保護和傳承地方方言,留住鄉音童謠,2022年7月9日,我跟隨安徽師范大學教育基金會“一縷陽光”“徽韻古情,探尋鄉音”安徽方言童謠采錄調研團隊來到安徽黃山市歙縣尋找發音人。伴隨著屯歙6002城際公交專線的提示音“前方到站,歙州廣場,下車的乘客請注意提前按鈴……”我來到了徽州古城, 開始了暑期調研行。

在這次調研中,我分別邂逅了徽州民歌與徽州童謠,對徽州方言的發展變遷、徽語特點以及徽州方言傳承保護現狀都有了新的認識。

圖為徽州古城內的陽和門 潘一冰 攝

邂逅·新安江畔淺吟低唱的徽州民歌

我們拜訪了住在譙樓上的老先生——省級徽州民歌傳承人凌志遠。凌爺爺雖已年逾古稀,但精神矍鑠,對我們的來訪和采錄表現出了很高的熱情。

經過采訪,我們了解到,凌爺爺多年來一直從事徽州民歌整理、收錄、演唱的工作,堅持到各地進行徽州民歌演出,并出版了很多徽州民歌民謠方面的書,同時還在新安小學教孩子們用地道的方言唱徽州民歌。

為了讓我們更好地了解徽州民歌,爺爺特意換上了演出服,彈起他鐘愛的阮,為我們彈奏了《正月十五看龍燈》和《對答山歌》等民歌。

“正月里十五呀月如盆,東村西村呀嬉呀嬉龍燈。十有九戶男在外,生意纏身難回家門。正月十五為妻呀打扮看龍燈,姑姑嫂嫂都去看龍燈……”這首歌既生動地描繪出了正月十五元宵夜人頭攢動、鄉親們相約看燈、熱鬧喜慶的場面,同時也展現出了徽州男子常年在外經商,女眷節日思親的創作背景。正月十五看龍燈,正月十五也思親人。

如果說《正月十五看龍燈》是徽州節日民歌的代表,那么《對答山歌》則是徽州地區傳統山歌的典型。說來慚愧,以前我常聽電影《劉三姐》中的經典對歌片段——“什么水面打跟頭嘞誒啰啰啰,什么水面撐陽傘嘞誒啰啰啰”,但是卻一直不知道其實自己的家鄉也有山歌。

“什么尖 尖上天? 什么尖 尖在水邊? 高山尖 尖上天,菱角尖 尖在水邊”,山歌是人們在田野勞動或抒發情感時即興演唱的歌曲,是人們最真摯最質樸情感的自然流露,是大山最自由的孩子。抬眼便是山,倚首便是水,這首山歌精準地描摹了徽州與山作伴,與水為鄰的地貌特征,將徽州對鄉土深沉的熱愛和依戀刻畫得淋漓盡致。

聽完凌老先生的演唱,我對徽州民歌有了新的認識。徽州民歌是徽州民俗文化的“活化石”,它可以是節日時熱熱鬧鬧的哼唱,也可以是嫁娶現場嘹亮的禮歌,還可以是山野地頭你問我答的對唱,載滿的是徽州老百姓的家常。徽州的山水長什么樣子,徽州的嫁娶禮堂是什么樣子,徽州的元宵節又是什么樣子,全都寫在民歌里了。

時間會慢慢溜走,但是先人對這片土地的熱愛、對節日的慶賀、對人生大事的理解會始終鐫刻在歌里曲里,傳給一代又一代后人。正是有凌老先生這樣常年奔走于民歌大舞臺的“傳人”在,這種寶貴獨特的民俗文化才得以被傳承發揚。徽州山美水美,歌也美,徽州民歌不僅需要“活下來”,還需要更多人“唱出來”。各個村落的民歌都是寶貴的文化資源,封存的是各個村落的“文化記憶”,希望通過新媒體和科技手段,這些民歌都能被制作成音視頻和文字材料,被新一代唱響。

飛檐之下,阮弦輕撥,采錄的第一程,我們邂逅了新安江畔淺吟低唱的徽州民歌,一首曲,一闕詞,日子的酸甜苦辣和節日的熱鬧喧囂便被盡數體現,叩開了我們重識徽州方言的大門。

體味·街頭巷尾充滿煙火氣的徽州童謠

倘若民歌定格的是最盛大的節日和最質樸的情感,那么童謠裝下的就是孩提垂髫最純粹的歡樂。為采錄最地道的徽州方言童謠,我們啟程拜訪了深渡鎮一位九十多歲的爺爺。在采錄童謠的過程中,爺爺熱情高漲,第一首《磨豆腐》是以前老百姓在磨豆腐時唱的歌,爺爺拿著話筒,很開心地唱起了“咕嚕嚕 咕嚕嚕 那是做什么?那是磨豆腐,豆腐原是好菜蔬,……”在爺爺的歌聲中,上世紀村子的老舊磨坊里,百姓們邊唱歌邊磨豆腐的場景也漸漸浮現。

雖然從小我就是說著方言長大,對歙縣話并不陌生。但是這次采錄中,認真審視爺爺奶奶口中的童謠,仿佛我自己也被拽進了上世紀的弄堂天井里,三兩小童圍成一團,或是你畫我猜,或是嬉戲打鬧。 “一個姑娘千只腳”“紅線綠線接地走”,不光猜謎語,那時候的打壩,榨油都會伴著嘹亮的號子“大家齊動手呦,今年造水庫,明年保豐收”“大也有油,小也有油,不大不小是快快打,慢慢流”,勞作也好,打鬧也好,那時候的童謠號子藏在生活的每一個角落里,陪著大家走過或喜或悲,或樂或傷的年歲。

細品這些童謠民謠,從前那些車水慢的日子逐漸清晰,衣食住行的一幕一景,嘮嗑勞作的一顰一笑又再次浮現眼前。我們好像看到了那個時候的村子,鮮妍明媚而又涌動著人間煙火氣。

平時和家人通電話時,室友總說徽州方言發音很特別。經過這次采錄,我才認識到:徽州方言最獨特的地方并非僅僅只是其獨特的發音,而是其背后廣博豐富的徽州文化。徽文化作為中國三大地域文化之一,是如何成長與發展的?徽州百姓面對山多地少的自然環境,是如何養活自己的?享有“東南鄒魯”盛譽,素來人才輩出的徽州,百姓是怎么教育孩子的?

很多問題,都可以在童謠中找到答案。一首首童謠背后,藏著的是千百年來徽州地區勞動人民獨特的風俗文化與價值觀,映現的是千百年來徽州地區老百姓的生活百態。

童謠民謠,傳唱的是時光,歌頌的是美德,《扁擔歌》里說“扁擔兩頭尖,日日吃新鮮,三日不挑擔,餓得腳朝天”,這是要孩子們節儉勤勞,唯有勤勞,才能克服惡劣自然環境帶來的挑戰;《讀書謠》里唱“推搡哥,莫搡郎,打發孩子,進學堂。讀了三年書,回家考個狀元郎”,這是要孩子們認真讀書上學,唯有重視教育,一個地區才能人才輩出。這些五彩繽紛,各式各樣的童謠民謠,與徽州民俗一起,塑造了徽州人傳統的價值觀,共同豐富了徽州的鄉土地域文化,豐盈了徽州百姓的勞作生活。采錄的第二程,我們體味了村頭巷尾傳唱百年寫遍人間折射百態的徽州童謠。

研讀·采錄只是一顆留住鄉音鄉愁的種子

實踐的最后,我們前往黃山市語委辦探究徽語的秘密,在工作人員的幫助下,研讀了《徽州方言》一書,對徽語分布、徽語特點、徽語起源,績歙方言有了更深入的了解。上古的“蠻夷”(百越)和漢代山越人的話應該是古歙黟的早期語言。永嘉之亂以后,中原大批漢人南遷,他們帶來了漢人的文化習俗,也帶來了強勢的漢族語言。明清以來,徽州方言又受到了周圍方言(吳語、贛語和江淮話)的影響,增強了表現力。而且書中提到的績歙片方言愛用重疊形式稱呼小動物和復合名詞,也是我從前自己在說,但卻沒有意識到的一點。蜘蛛叫“蛛蛛”,“蝦”叫“蝦蝦”,斑鳩叫“咕咕鳥”,魚鰾叫“魚泡泡”,凍瘡叫“凍凍氣”。

相比于普通話,這些重疊的用法顯得尤為獨特。而這些獨特的用法,正是徽州先民在千百年的勞動生活中慢慢創造出來的成果,是徽州先民們智慧的結晶,是數種語言融合演化的見證,是一筆流動的文化寶藏,更是一代又一代人徽州人文化和血脈的傳承。

此次回鄉調研,我也遇到了一些困難,有的老人家記得的童謠數量不多,只回憶起來幾句,有的老人說的是現在較少使用的說法,有的字詞不太能理解其意,而稍微年輕一些的村民,小時候說的不多,對傳統童謠已沒有什么印象了。徽州方言童謠的傳承保護,正在面臨一場危機,需要更多年輕人行動起來,留住鄉音鄉愁。

鄉音深處藏鄉情,鄉言盡頭是傳承。鄉音鄉言,既是鄉土對子民的深情呼喚,又是鄉人對故土的無限依戀。徽州童謠和民歌,都是架構徽州人代代記憶的橋梁。近年來,隨著進城務工人口日益增多,普通話日益推廣普及的大潮,很多地方的方言正陷入一種“無人會說”“文土夾雜”“方言流失”的窘境里。采錄,僅僅只是留住鄉音的一顆種子,要拯救故土的方言,需要每一個人的努力。只有更多的人參與進守護鄉音的行動中,真正扎進方言的沃土中,不忘鄉音,方言的危機才能解除,大家才能真正做到“說方言 傳鄉情”。(通訊員 潘一冰)

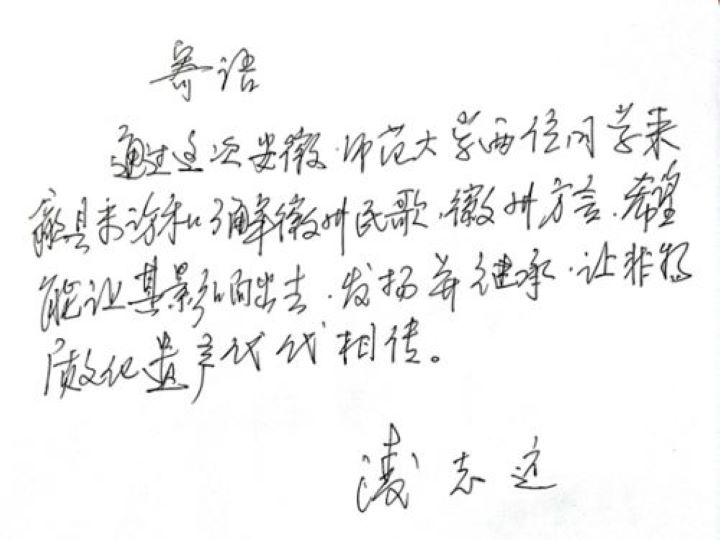

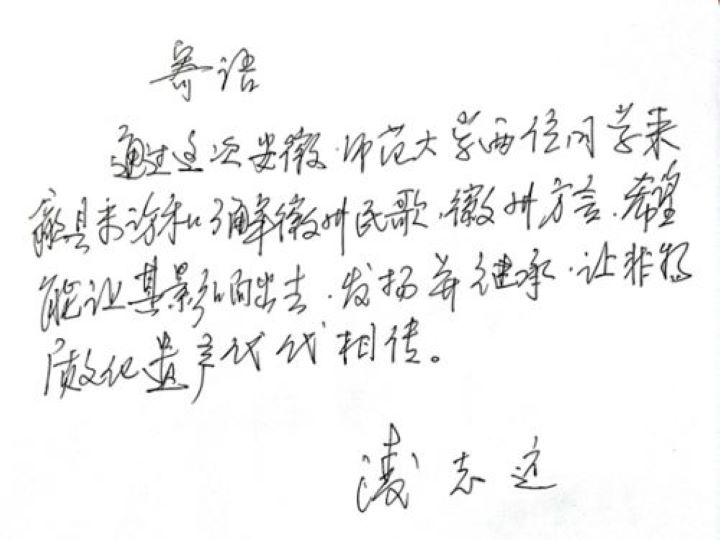

圖為徽州民歌傳承人凌志遠先生的寄語 潘一冰 攝

圖為隊員和凌志遠先生的合影 汪陽娟 攝

在這次調研中,我分別邂逅了徽州民歌與徽州童謠,對徽州方言的發展變遷、徽語特點以及徽州方言傳承保護現狀都有了新的認識。

圖為徽州古城內的陽和門 潘一冰 攝

邂逅·新安江畔淺吟低唱的徽州民歌

我們拜訪了住在譙樓上的老先生——省級徽州民歌傳承人凌志遠。凌爺爺雖已年逾古稀,但精神矍鑠,對我們的來訪和采錄表現出了很高的熱情。

經過采訪,我們了解到,凌爺爺多年來一直從事徽州民歌整理、收錄、演唱的工作,堅持到各地進行徽州民歌演出,并出版了很多徽州民歌民謠方面的書,同時還在新安小學教孩子們用地道的方言唱徽州民歌。

為了讓我們更好地了解徽州民歌,爺爺特意換上了演出服,彈起他鐘愛的阮,為我們彈奏了《正月十五看龍燈》和《對答山歌》等民歌。

“正月里十五呀月如盆,東村西村呀嬉呀嬉龍燈。十有九戶男在外,生意纏身難回家門。正月十五為妻呀打扮看龍燈,姑姑嫂嫂都去看龍燈……”這首歌既生動地描繪出了正月十五元宵夜人頭攢動、鄉親們相約看燈、熱鬧喜慶的場面,同時也展現出了徽州男子常年在外經商,女眷節日思親的創作背景。正月十五看龍燈,正月十五也思親人。

如果說《正月十五看龍燈》是徽州節日民歌的代表,那么《對答山歌》則是徽州地區傳統山歌的典型。說來慚愧,以前我常聽電影《劉三姐》中的經典對歌片段——“什么水面打跟頭嘞誒啰啰啰,什么水面撐陽傘嘞誒啰啰啰”,但是卻一直不知道其實自己的家鄉也有山歌。

“什么尖 尖上天? 什么尖 尖在水邊? 高山尖 尖上天,菱角尖 尖在水邊”,山歌是人們在田野勞動或抒發情感時即興演唱的歌曲,是人們最真摯最質樸情感的自然流露,是大山最自由的孩子。抬眼便是山,倚首便是水,這首山歌精準地描摹了徽州與山作伴,與水為鄰的地貌特征,將徽州對鄉土深沉的熱愛和依戀刻畫得淋漓盡致。

聽完凌老先生的演唱,我對徽州民歌有了新的認識。徽州民歌是徽州民俗文化的“活化石”,它可以是節日時熱熱鬧鬧的哼唱,也可以是嫁娶現場嘹亮的禮歌,還可以是山野地頭你問我答的對唱,載滿的是徽州老百姓的家常。徽州的山水長什么樣子,徽州的嫁娶禮堂是什么樣子,徽州的元宵節又是什么樣子,全都寫在民歌里了。

時間會慢慢溜走,但是先人對這片土地的熱愛、對節日的慶賀、對人生大事的理解會始終鐫刻在歌里曲里,傳給一代又一代后人。正是有凌老先生這樣常年奔走于民歌大舞臺的“傳人”在,這種寶貴獨特的民俗文化才得以被傳承發揚。徽州山美水美,歌也美,徽州民歌不僅需要“活下來”,還需要更多人“唱出來”。各個村落的民歌都是寶貴的文化資源,封存的是各個村落的“文化記憶”,希望通過新媒體和科技手段,這些民歌都能被制作成音視頻和文字材料,被新一代唱響。

飛檐之下,阮弦輕撥,采錄的第一程,我們邂逅了新安江畔淺吟低唱的徽州民歌,一首曲,一闕詞,日子的酸甜苦辣和節日的熱鬧喧囂便被盡數體現,叩開了我們重識徽州方言的大門。

體味·街頭巷尾充滿煙火氣的徽州童謠

倘若民歌定格的是最盛大的節日和最質樸的情感,那么童謠裝下的就是孩提垂髫最純粹的歡樂。為采錄最地道的徽州方言童謠,我們啟程拜訪了深渡鎮一位九十多歲的爺爺。在采錄童謠的過程中,爺爺熱情高漲,第一首《磨豆腐》是以前老百姓在磨豆腐時唱的歌,爺爺拿著話筒,很開心地唱起了“咕嚕嚕 咕嚕嚕 那是做什么?那是磨豆腐,豆腐原是好菜蔬,……”在爺爺的歌聲中,上世紀村子的老舊磨坊里,百姓們邊唱歌邊磨豆腐的場景也漸漸浮現。

雖然從小我就是說著方言長大,對歙縣話并不陌生。但是這次采錄中,認真審視爺爺奶奶口中的童謠,仿佛我自己也被拽進了上世紀的弄堂天井里,三兩小童圍成一團,或是你畫我猜,或是嬉戲打鬧。 “一個姑娘千只腳”“紅線綠線接地走”,不光猜謎語,那時候的打壩,榨油都會伴著嘹亮的號子“大家齊動手呦,今年造水庫,明年保豐收”“大也有油,小也有油,不大不小是快快打,慢慢流”,勞作也好,打鬧也好,那時候的童謠號子藏在生活的每一個角落里,陪著大家走過或喜或悲,或樂或傷的年歲。

細品這些童謠民謠,從前那些車水慢的日子逐漸清晰,衣食住行的一幕一景,嘮嗑勞作的一顰一笑又再次浮現眼前。我們好像看到了那個時候的村子,鮮妍明媚而又涌動著人間煙火氣。

平時和家人通電話時,室友總說徽州方言發音很特別。經過這次采錄,我才認識到:徽州方言最獨特的地方并非僅僅只是其獨特的發音,而是其背后廣博豐富的徽州文化。徽文化作為中國三大地域文化之一,是如何成長與發展的?徽州百姓面對山多地少的自然環境,是如何養活自己的?享有“東南鄒魯”盛譽,素來人才輩出的徽州,百姓是怎么教育孩子的?

很多問題,都可以在童謠中找到答案。一首首童謠背后,藏著的是千百年來徽州地區勞動人民獨特的風俗文化與價值觀,映現的是千百年來徽州地區老百姓的生活百態。

童謠民謠,傳唱的是時光,歌頌的是美德,《扁擔歌》里說“扁擔兩頭尖,日日吃新鮮,三日不挑擔,餓得腳朝天”,這是要孩子們節儉勤勞,唯有勤勞,才能克服惡劣自然環境帶來的挑戰;《讀書謠》里唱“推搡哥,莫搡郎,打發孩子,進學堂。讀了三年書,回家考個狀元郎”,這是要孩子們認真讀書上學,唯有重視教育,一個地區才能人才輩出。這些五彩繽紛,各式各樣的童謠民謠,與徽州民俗一起,塑造了徽州人傳統的價值觀,共同豐富了徽州的鄉土地域文化,豐盈了徽州百姓的勞作生活。采錄的第二程,我們體味了村頭巷尾傳唱百年寫遍人間折射百態的徽州童謠。

研讀·采錄只是一顆留住鄉音鄉愁的種子

實踐的最后,我們前往黃山市語委辦探究徽語的秘密,在工作人員的幫助下,研讀了《徽州方言》一書,對徽語分布、徽語特點、徽語起源,績歙方言有了更深入的了解。上古的“蠻夷”(百越)和漢代山越人的話應該是古歙黟的早期語言。永嘉之亂以后,中原大批漢人南遷,他們帶來了漢人的文化習俗,也帶來了強勢的漢族語言。明清以來,徽州方言又受到了周圍方言(吳語、贛語和江淮話)的影響,增強了表現力。而且書中提到的績歙片方言愛用重疊形式稱呼小動物和復合名詞,也是我從前自己在說,但卻沒有意識到的一點。蜘蛛叫“蛛蛛”,“蝦”叫“蝦蝦”,斑鳩叫“咕咕鳥”,魚鰾叫“魚泡泡”,凍瘡叫“凍凍氣”。

相比于普通話,這些重疊的用法顯得尤為獨特。而這些獨特的用法,正是徽州先民在千百年的勞動生活中慢慢創造出來的成果,是徽州先民們智慧的結晶,是數種語言融合演化的見證,是一筆流動的文化寶藏,更是一代又一代人徽州人文化和血脈的傳承。

此次回鄉調研,我也遇到了一些困難,有的老人家記得的童謠數量不多,只回憶起來幾句,有的老人說的是現在較少使用的說法,有的字詞不太能理解其意,而稍微年輕一些的村民,小時候說的不多,對傳統童謠已沒有什么印象了。徽州方言童謠的傳承保護,正在面臨一場危機,需要更多年輕人行動起來,留住鄉音鄉愁。

鄉音深處藏鄉情,鄉言盡頭是傳承。鄉音鄉言,既是鄉土對子民的深情呼喚,又是鄉人對故土的無限依戀。徽州童謠和民歌,都是架構徽州人代代記憶的橋梁。近年來,隨著進城務工人口日益增多,普通話日益推廣普及的大潮,很多地方的方言正陷入一種“無人會說”“文土夾雜”“方言流失”的窘境里。采錄,僅僅只是留住鄉音的一顆種子,要拯救故土的方言,需要每一個人的努力。只有更多的人參與進守護鄉音的行動中,真正扎進方言的沃土中,不忘鄉音,方言的危機才能解除,大家才能真正做到“說方言 傳鄉情”。(通訊員 潘一冰)

圖為徽州民歌傳承人凌志遠先生的寄語 潘一冰 攝

圖為隊員和凌志遠先生的合影 汪陽娟 攝

時間:2022-08-15 作者:潘一冰 來源:潘一冰 關注:

- 推動兒童性教育,你我在路上

- 解碼生命,護航成長——關于“兒童性教育”暑期社會實踐有感。

- 08-23

- 奮斗是不滅的戰火,振興是永遠的主題

- 南通大學杏林學院廣東省鷹嘴蜜桃項目隊于2022年8月1日參加為期十天的實踐調研活動,了解當地鄉村產業對鄉村振興戰略開展的影響,響應國

- 08-23

- 河清水暢人更美

- 08-23

- 春風又綠塔元莊,旅游產業帶來新機遇

- 安徽財經大學鄉村振興團從容應隊前往河北省塔元莊開展暑期社會實踐,深入理解“半城郊型”經濟模式,學習塔元莊同福振興理念

- 08-23

- 機電學院赴延安寶塔區紅色革命紀念館總結報告

- 巍巍寶塔山,滾滾延河水。“革命圣地延安,它既是紅軍長征勝利的落腳點,也是建立抗日民族統一戰線,贏得抗日戰爭勝利,進而奪取全國勝

- 08-23

- 安徽師大學子三下鄉:鄉間采集顯民風,童謠傳揚在路上

- 記錄本人于今年暑假參與的方言童謠采集采音、人物采訪工作,并總結個人所見所感。

- 08-23

- 喜迎二十大 永遠跟黨走  西安科技大學赴企業調研

- 為落實教育部“訪企拓崗就業專項行動”工作要求,西安科技大學管理學院于2022年8月17日上午舉辦訪企拓崗促就業專項活動

- 08-23

- 尋找最美鄉村教師心得

- 2022年暑期湖北師范大學勤敏小隊實踐隊開展了“尋訪鄉村最美教師”的實踐活動。

- 08-23

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534