多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

參觀張太雷紀念館——驚雷震出的歷史回響

發布時間:2024-09-03 閱讀: 一鍵復制網址

在烈日炎炎的五月,我們持著青年人對于歷史古跡的滿滿熱情,走出了校園,走出自己專業范圍內的領域,我們來到了張太雷紀念館,開展暑期實踐活動,用最誠摯的心與革命先輩產生一段獨特的鏈接。2024年5月25日,常州工學院理學院“歷史回響:張太雷精神傳承之旅”實踐團隊走進張太雷紀念館,開展大學生志愿者暑期社會實踐活動。

舍我其誰的革命精神

對于常州來說,我們是外鄉人,但一進入紀念館,映入眼簾雕塑仿佛熱情地迎接著滿懷求知欲望的青年們,我們根據在虛擬展館上擬好的參觀順序,一字一句的去了解張太雷先生,了解他的所作所為,他的一言一行,他的革命精神,他的愛國情懷,其中,最先吸引我注意的便是這一張對于其名字的解釋。

圖為張太雷名字緣由以及幼年時期的相片 中國青年網通訊員李亞玲供圖

“驚醒世人,擊碎舊世界的驚雷”這句話使我久久不能忘懷,他似乎成為了我與先輩產生鏈接的一把鑰匙,這不僅讓我學到青年無論何時何地都要有勇氣,敢拼搏,擁有偉大的志向,同時這句話也讓我更加好奇,在那個年代說出如此豪言壯志的人在他之后的人生中又會說些什么,做些什么,隨后我便看到下一個直擊人心的話語。

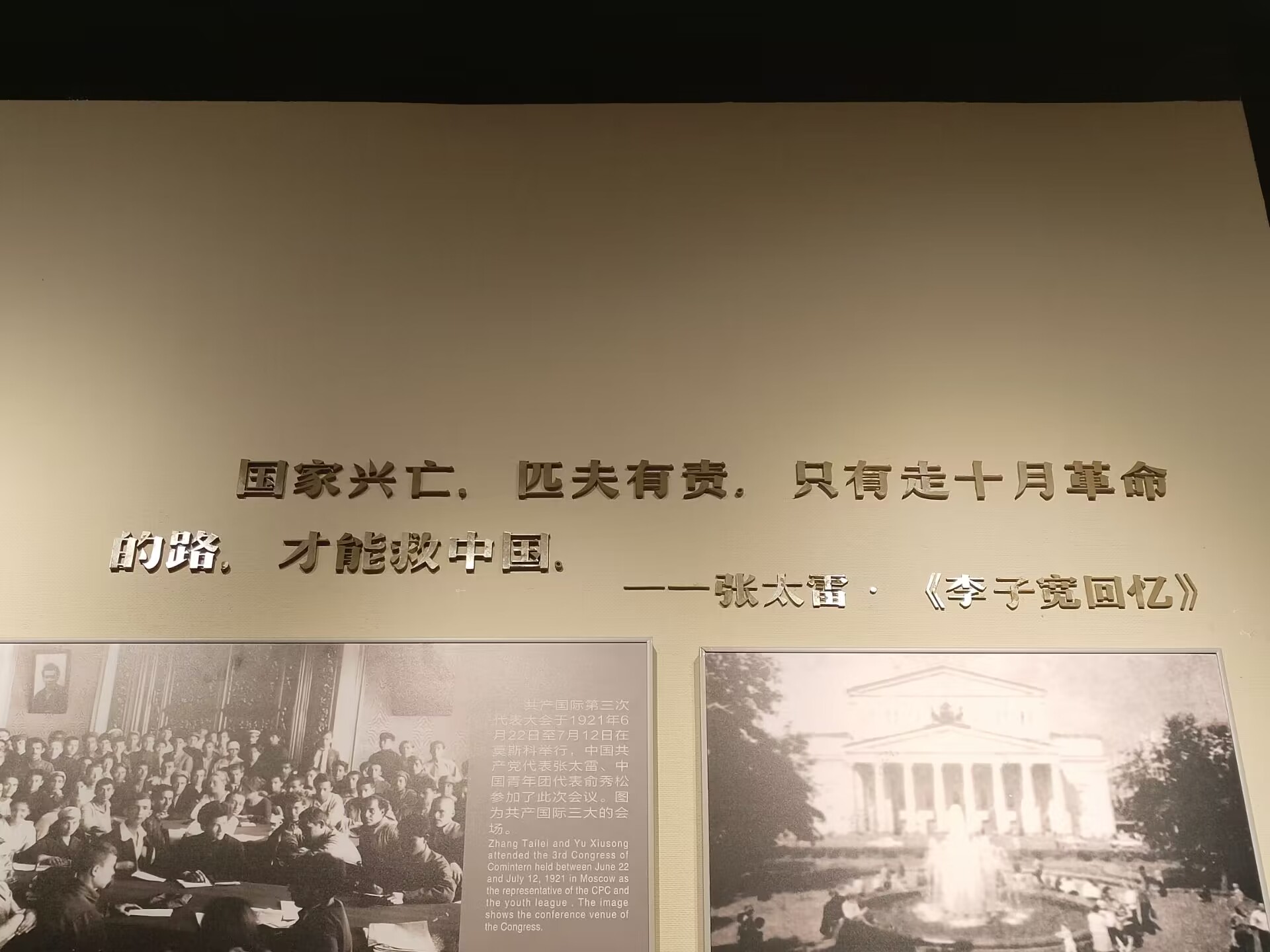

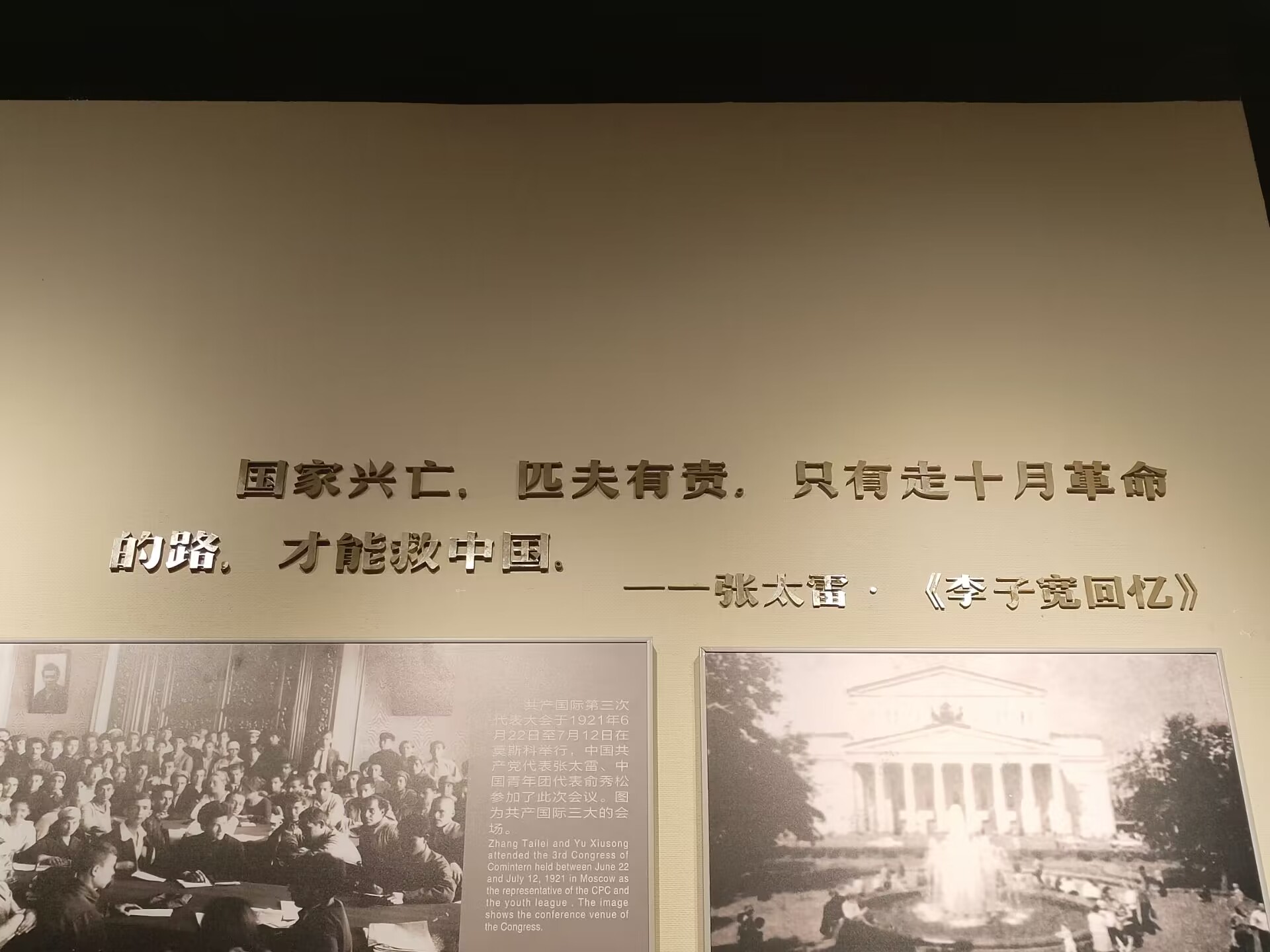

圖為張太雷的《李子寬會議》中名言 中國青年網通訊員李亞玲供圖

責無旁貸地革命重擔

在當時密不透光的社會里,有多少人每天為簡單的生存殫精竭慮,沒人知道意外和明天哪一個先來,百姓苦于生計,國家更是處處碰壁,就是在這個地域般的地界,一道驚雷墜落,劈開一道裂縫,讓新革命的光滲透進舊社會,他是如此的有責任感,革命先烈的崇高精神和偉大民族情懷是我學到的第二課。“國家興亡,匹夫有責。”這句話幾乎是深深刻在每一位中華兒女的骨頭里,但現在卻鮮有人真正把如此精神與實踐相結合了,在科技快速發達的今天,人們去到一個城市不再會關注這個城市有沒有紅色古跡,有沒有重大革命進程,這些往往是機緣巧合下才能被偶爾得知的,我們去的當天,紀念館中只有工作人員,我們心中都不禁感嘆,如果沒有這次暑期實踐,我們也許并不會主動走進這一方天地,更沒有機會了解這么一位傳奇人物,就當我們做好準備要將這次的歷史回響帶回校園時,我們來到了紀念館的二樓,這時,我們才發現,也有另一群人也來到了這里,他們衣著正式,還有專業的講解員,講解員的聲音陣陣入耳,我們這才發現,這一道驚雷震出的是一道又一道的歷史回響,他們在前面,我們緊跟身后,這不就是精神傳遞嘛,老將不死,星火相傳,相信會有一群有一群人來到這里,再把這一歷史回響傳到遠方再遠方的未來,讓張太雷精神永不停歇。

圖為紀念館講解員在講解內容 中國青年網通訊員李亞玲供圖

堅定不移地革命信仰

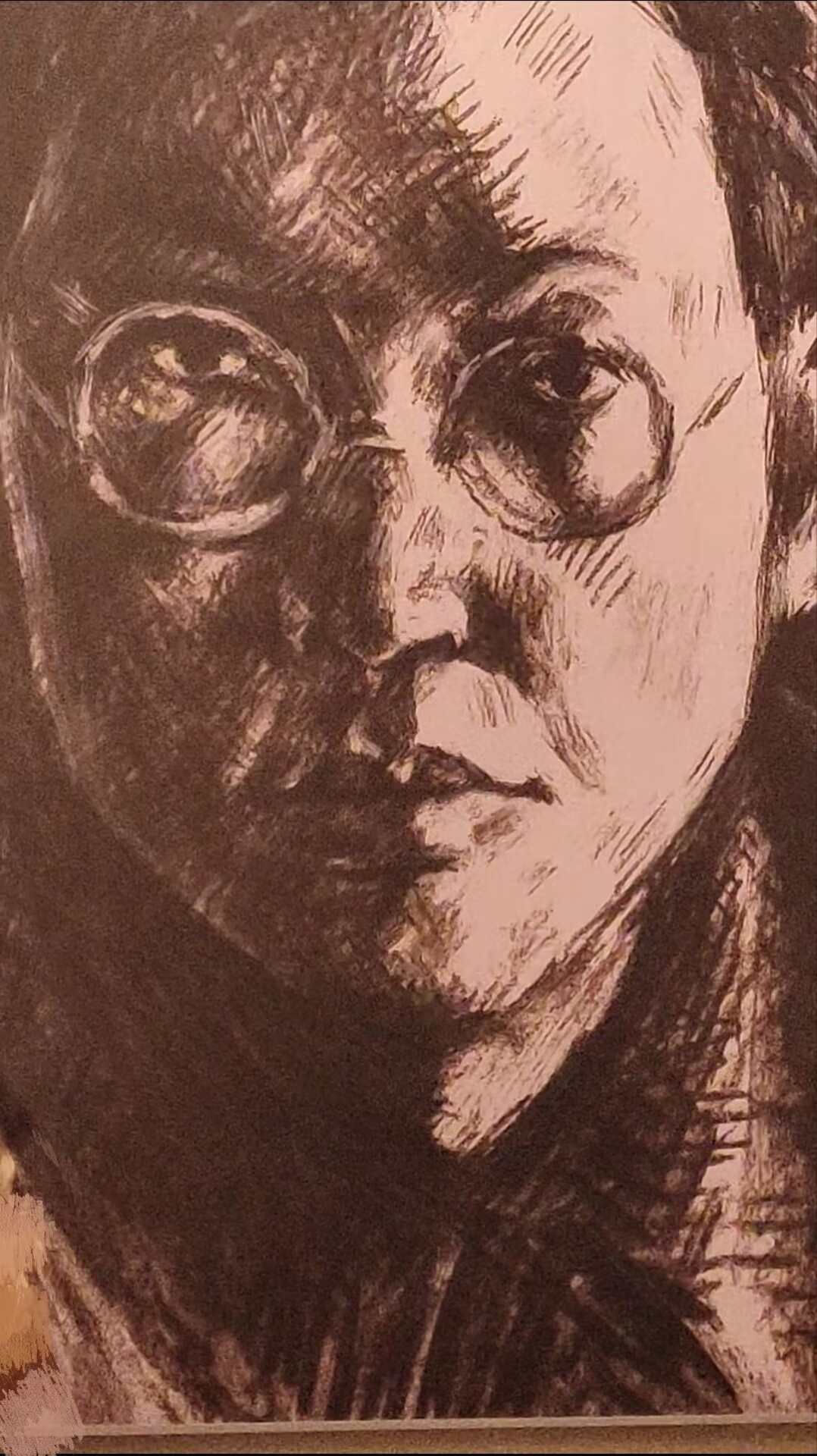

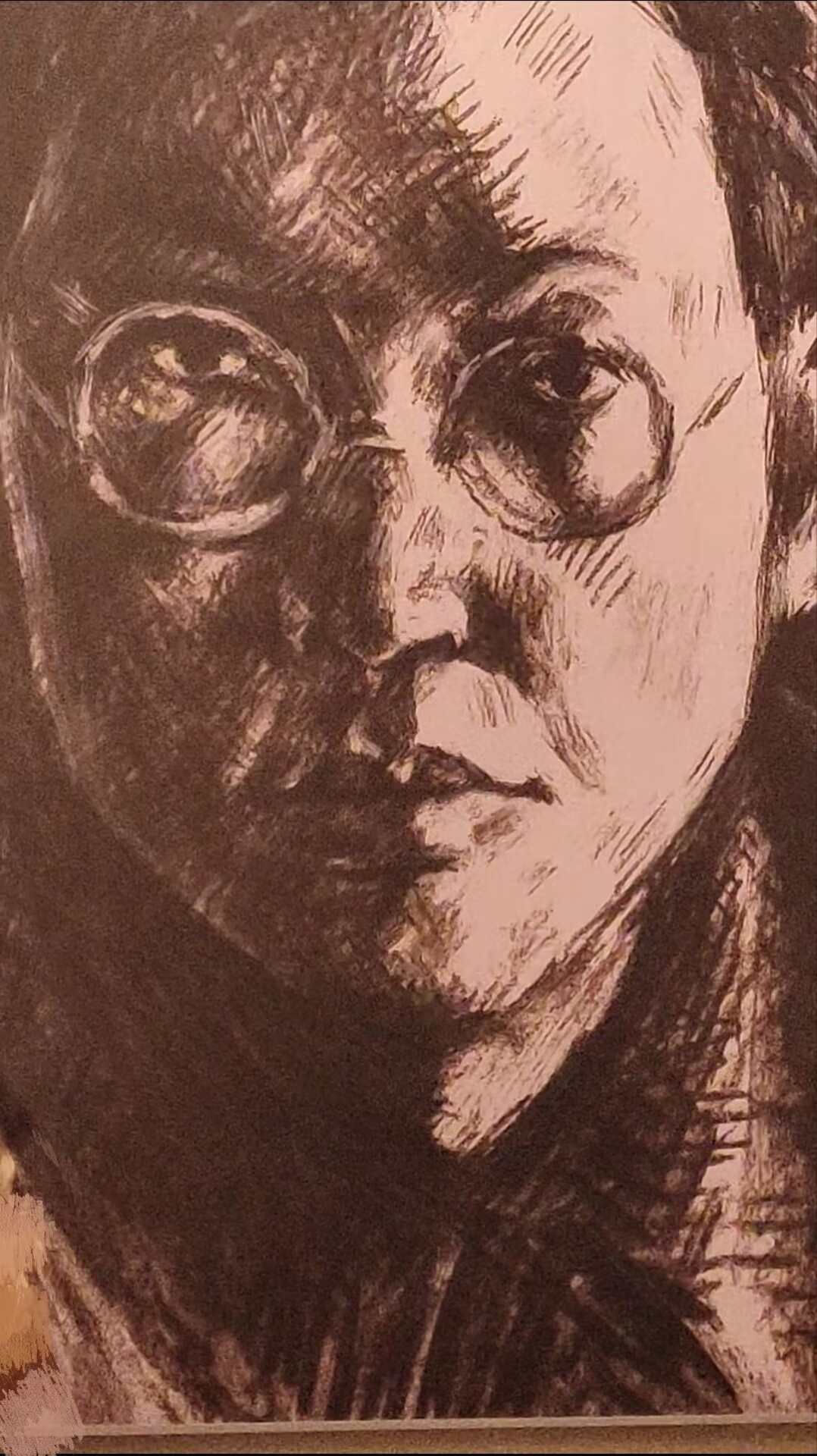

在我拿起相機記錄這一直擊心靈的瞬間時,我的鏡頭卻落在了那一雙目光如炬的眼神上。那是一雙正在燃燒的雙眼,我能感受到那雙眼睛的主人正一刻不停的燃燒著自己,為新中國的未來添上一把烈柴,它點燃了我心中那份為國奉獻的心愿,我開始想象,我的雙眼會不會有一天也如這雙眼一樣迸發出熊熊燃燒的愛國熱情。

圖為張太雷畫像 中國青年網通訊員李亞玲供圖

感悟啟發

參觀張太雷紀念館,給我的時源源不斷地沖擊,通過紀念館的展品和講解,我更加了解了張太雷的生平事跡和革命精神,我深刻感受到了堅定的信仰是人生的燈塔。張太雷同志為了革命事業,始終堅守自己的信仰,無論面臨多大的困難和挑戰,都從未動搖。這讓我明白,在人生的道路上,只有擁有堅定的信仰,才能指引我們不斷前行,克服一切困難。還有勇于擔當是人生的責任。張太雷同志在革命事業中勇于擔當,不畏艱難險阻,這種精神值得我們學習。在人生的道路上,我們也要勇于擔當自己的責任,面對挑戰和困難時,不退縮、不逃避,積極尋求解決方案。而且無私奉獻是人生的高尚品質。張太雷同志為了革命事業,不惜犧牲自己的生命,這種無私奉獻的精神令人感動。張太雷同志的一生雖然短暫,但他為革命事業無私奉獻的精神卻永載史冊。也深刻認識到我們今天的幸福生活來之不易,同時,我也意識到,作為新時代的青年,我們應該銘記歷史,接過傳遞歷史回響地接力棒,為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻自己的力量。

(通訊員:李亞玲)

舍我其誰的革命精神

對于常州來說,我們是外鄉人,但一進入紀念館,映入眼簾雕塑仿佛熱情地迎接著滿懷求知欲望的青年們,我們根據在虛擬展館上擬好的參觀順序,一字一句的去了解張太雷先生,了解他的所作所為,他的一言一行,他的革命精神,他的愛國情懷,其中,最先吸引我注意的便是這一張對于其名字的解釋。

圖為張太雷名字緣由以及幼年時期的相片 中國青年網通訊員李亞玲供圖

“驚醒世人,擊碎舊世界的驚雷”這句話使我久久不能忘懷,他似乎成為了我與先輩產生鏈接的一把鑰匙,這不僅讓我學到青年無論何時何地都要有勇氣,敢拼搏,擁有偉大的志向,同時這句話也讓我更加好奇,在那個年代說出如此豪言壯志的人在他之后的人生中又會說些什么,做些什么,隨后我便看到下一個直擊人心的話語。

圖為張太雷的《李子寬會議》中名言 中國青年網通訊員李亞玲供圖

責無旁貸地革命重擔

在當時密不透光的社會里,有多少人每天為簡單的生存殫精竭慮,沒人知道意外和明天哪一個先來,百姓苦于生計,國家更是處處碰壁,就是在這個地域般的地界,一道驚雷墜落,劈開一道裂縫,讓新革命的光滲透進舊社會,他是如此的有責任感,革命先烈的崇高精神和偉大民族情懷是我學到的第二課。“國家興亡,匹夫有責。”這句話幾乎是深深刻在每一位中華兒女的骨頭里,但現在卻鮮有人真正把如此精神與實踐相結合了,在科技快速發達的今天,人們去到一個城市不再會關注這個城市有沒有紅色古跡,有沒有重大革命進程,這些往往是機緣巧合下才能被偶爾得知的,我們去的當天,紀念館中只有工作人員,我們心中都不禁感嘆,如果沒有這次暑期實踐,我們也許并不會主動走進這一方天地,更沒有機會了解這么一位傳奇人物,就當我們做好準備要將這次的歷史回響帶回校園時,我們來到了紀念館的二樓,這時,我們才發現,也有另一群人也來到了這里,他們衣著正式,還有專業的講解員,講解員的聲音陣陣入耳,我們這才發現,這一道驚雷震出的是一道又一道的歷史回響,他們在前面,我們緊跟身后,這不就是精神傳遞嘛,老將不死,星火相傳,相信會有一群有一群人來到這里,再把這一歷史回響傳到遠方再遠方的未來,讓張太雷精神永不停歇。

圖為紀念館講解員在講解內容 中國青年網通訊員李亞玲供圖

堅定不移地革命信仰

在我拿起相機記錄這一直擊心靈的瞬間時,我的鏡頭卻落在了那一雙目光如炬的眼神上。那是一雙正在燃燒的雙眼,我能感受到那雙眼睛的主人正一刻不停的燃燒著自己,為新中國的未來添上一把烈柴,它點燃了我心中那份為國奉獻的心愿,我開始想象,我的雙眼會不會有一天也如這雙眼一樣迸發出熊熊燃燒的愛國熱情。

圖為張太雷畫像 中國青年網通訊員李亞玲供圖

感悟啟發

參觀張太雷紀念館,給我的時源源不斷地沖擊,通過紀念館的展品和講解,我更加了解了張太雷的生平事跡和革命精神,我深刻感受到了堅定的信仰是人生的燈塔。張太雷同志為了革命事業,始終堅守自己的信仰,無論面臨多大的困難和挑戰,都從未動搖。這讓我明白,在人生的道路上,只有擁有堅定的信仰,才能指引我們不斷前行,克服一切困難。還有勇于擔當是人生的責任。張太雷同志在革命事業中勇于擔當,不畏艱難險阻,這種精神值得我們學習。在人生的道路上,我們也要勇于擔當自己的責任,面對挑戰和困難時,不退縮、不逃避,積極尋求解決方案。而且無私奉獻是人生的高尚品質。張太雷同志為了革命事業,不惜犧牲自己的生命,這種無私奉獻的精神令人感動。張太雷同志的一生雖然短暫,但他為革命事業無私奉獻的精神卻永載史冊。也深刻認識到我們今天的幸福生活來之不易,同時,我也意識到,作為新時代的青年,我們應該銘記歷史,接過傳遞歷史回響地接力棒,為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻自己的力量。

(通訊員:李亞玲)

作者:李亞玲 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- “舊物傳愛心,助人圓夢情”實踐活動紀實

- 本次活動,實踐團隊收集到大量衣物、書籍及生活用品等閑置物品。這些物品經過整理后,被送往偏遠山區和貧困地區的學校及家庭,為那里的

- 09-03

- 江科大學子揚帆啟航,手繪鄉村傳遞青春希望

- 09-03

- 傳承延安精神,譜寫時代華章

- 09-03

- 傳中醫經典,筑健康之夢

- 09-03

- 滇云擷彩支教團赴小新街中心小學暑期夏令營活動順利開展

- 滇云擷彩支教團在云南省紅河州開展豐富多彩的夏令營活動

- 09-03

- 陽光支教·益青春|滇云擷彩支教團開營儀式順利開展

- 滇云擷彩支教團開營儀式順利開展

- 09-03

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺