多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

憶往昔崢嶸歲月——憶一抹紅色崢嶸,延一份精神長流

發布時間:2023-11-05 關注: 一鍵復制網址

紅色傳統、紅色基因蘊含著中國共產黨“為什么能”的精神密碼,不僅是中國民族思想體系中的重要組成部分,更是凝聚國家、社會和個人共識的重要精神紐帶,是中國共產黨團結帶領人民應對一切挑戰的強大優勢。“要教育引導大力發揚紅色傳統、傳承紅色基因,賡續精神血脈,始終保持革命者的大無畏奮斗精神,鼓起邁進新征程、奮進新時代的精氣神。”“紅色資源是我們黨艱辛而輝煌奮斗歷程的見證,是最寶貴的精神財富。”習近平總書記如是說。為充分了解紅色文化與鄉村振興的多元融合路徑,7月8日,河南理工大學應急管理學院“尋脈文化,筑夢鄉旅”實踐調研團前往李干成烈士紀念館與抱犢寨展開調研。

2017年,李干成紀念廣場落成,2020年,李干成烈士紀念館建成并對外開放,成為全縣各級黨員干部開展愛國主義教育和思想道德教育的全新陣地。在這里,廣大黨員干部通過參觀學習,重溫身邊歷史、傳承紅色基因、汲取奮進力量、滋養為民初心,為陶灣鎮經濟社會高質量發展立新功、創佳績,更好的推動了鄉村發展變革的腳步。

鄉村振興,既要塑形,也要鑄魂,文化振興是根本。紅色文化與鄉村振興是相輔相成的,我們需要通過挖掘和利用好紅色文化的資源,讓這些資源成為推動鄉村振興的重要力量。追尋先烈足跡,繼承先烈遺志,傳承紅色基因,賡續紅色血脈,這是我們汲取前進力量的寶貴精神源泉。紅色文化資源是鄉村特色優勢資源,在全面推進鄉村振興中,挖掘好、整理好、利用好紅色文化資源,不僅對于傳承紅色基因、賡續紅色血脈具有重大意義,而且對于鄉村振興具有不可替代的獨特功能和價值。同時,還需要通過鄉村振興的實踐,讓紅色文化煥發出新的生機與活力。聚焦紅色血脈傳承態勢,貫徹鄉村振興戰略,推動紅色育人與鄉村振興聚勢共贏。

憶往昔崢嶸歲月,革命先輩們披荊斬棘,篳路藍縷

革命烈士李干成曾言道:“我們要有革命的膽略,堅決領導全區人民完成解放事業,帶領廣大群眾擺脫貧窮,不達目的,死不瞑目。”調研團成員第一站到達李干成烈士紀念館。在紀念館,陶灣鎮團委書記王靜宜分別從初心、為民、廉政、誓言、傳承、使命、魚水、弘揚篇,帶領大家走進李干成烈士勤政愛民、艱苦樸素、高風亮節的一生,再現了李干成烈士在陶灣不懼艱險、開啟民智、播撒火種、壯大組織、發展農會、與敵戰爭、領導群眾翻身直至壯烈犧牲的歷史;再現了他艱苦樸素、一心為民的情懷;再現了他對黨忠誠、矢志不渝、為黨為國為民敢拋頭顱、不惜血肉的英雄壯舉。1948年李干成被坑殺于常家溝,就義前他高呼:“中國共產黨萬歲!”李干成堪稱共產黨人的的楷模,他為了解放事業而壯烈犧牲,表現出一名共產黨員堅定的革命意志、忠貞的革命節操和高尚的革命品質,他“丹心昭日月,正氣壯山河”的英雄氣概和視死如歸的革命精神永遠值得我們學習。2017年,李干成紀念廣場落成,2020年,李干成烈士紀念館建成并對外開放,成為全縣各級黨員干部開展愛國主義教育和思想道德教育的全新陣地。在這里,廣大黨員干部通過參觀學習,重溫身邊歷史、傳承紅色基因、汲取奮進力量、滋養為民初心,為陶灣鎮經濟社會高質量發展立新功、創佳績,更好的推動了鄉村發展變革的腳步。

感悟紅色精神,在重溫歷史中立根鑄魂。人無精神則不立,國無精神則不強

團隊成員第二站到達抱犢寨。抱犢寨位于山頂,周圍皆百丈懸崖,南門壁立千崗;西門兩峰對峙,僅隔一米多寬的峽谷;東門右側有“斷山壕”,屬“一夫當關,萬人莫克”之險。山上有泉冬夏不竭,有林茂密可以遮日,故屬易守難攻之地,有中華第一古寨之美譽。團隊成員主要參觀了攻寨指揮部所在地、革命老區愛國主義教育基地——火神廟,看到了當年解放軍用過的槍械及作戰文稿,它們生動的展示了當年解放軍誓死克寨、緊張備戰的生動情景,仿佛一下子回到了那個戰火紛飛的年代。抱犢寨深刻的精神內涵與美麗的自然風光,使得各地人民慕名而來,帶動了三川鎮經濟的發7展,推動了鄉村發展變革的步伐。鄉村振興,既要塑形,也要鑄魂,文化振興是根本。紅色文化與鄉村振興是相輔相成的,我們需要通過挖掘和利用好紅色文化的資源,讓這些資源成為推動鄉村振興的重要力量。追尋先烈足跡,繼承先烈遺志,傳承紅色基因,賡續紅色血脈,這是我們汲取前進力量的寶貴精神源泉。紅色文化資源是鄉村特色優勢資源,在全面推進鄉村振興中,挖掘好、整理好、利用好紅色文化資源,不僅對于傳承紅色基因、賡續紅色血脈具有重大意義,而且對于鄉村振興具有不可替代的獨特功能和價值。同時,還需要通過鄉村振興的實踐,讓紅色文化煥發出新的生機與活力。聚焦紅色血脈傳承態勢,貫徹鄉村振興戰略,推動紅色育人與鄉村振興聚勢共贏。

作者:王棠靖,鄭楚釗,李檉楨 來源:河南理工大學“尋脈文化,筑夢鄉旅”實踐調研團

- 中南大學馬克思主義學院赴芙蓉區東沙社區開展“傳承紅色基因

- 2023年7月11日,在中南大學馬克思主義學院團委指導下,中南大學馬克思主義學院臨時團支部赴湖南省長沙市芙蓉區東沙社區紅色基因傳承

- 11-12

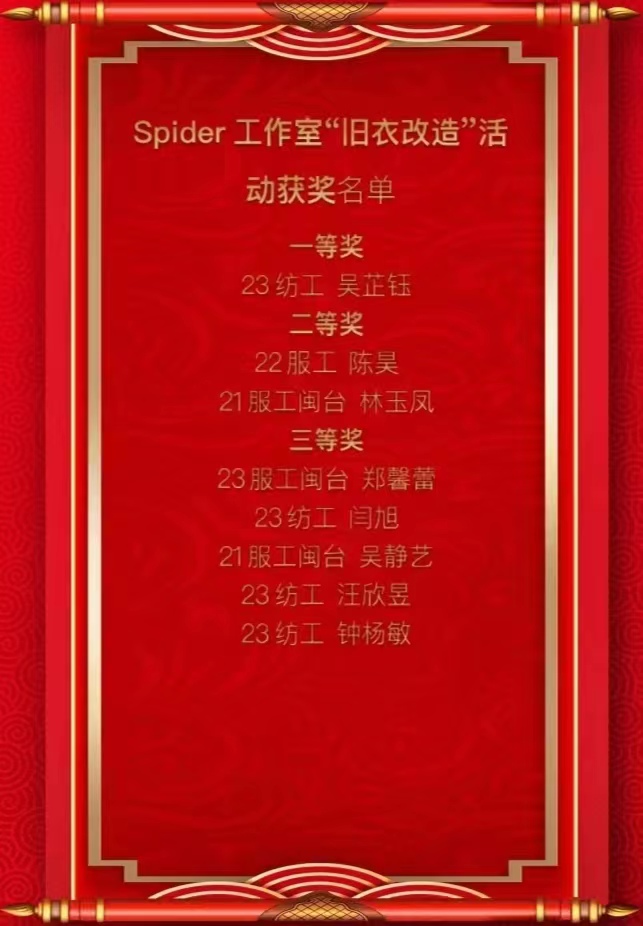

- 泉師紡服2023年11月“舊衣改造”活動——團結協作,動手創新

- 泉師紡服2023年11月“舊衣改造”活動讓同學們對紡服專業有一個更加深刻的理解,同時提高團隊合作意識以及動手創新能力。

- 11-11

- 青春有為,融法筑夢新征程 ——山東政法學院2023暑期“三下

- 2023年暑期,山東政法學院團委組織開展了以“學習二十大 永遠跟黨走 奮進新征程”為主題的社會實踐活動。本次暑期社會實踐,結合學校法

- 11-10

- 祝童樂學“新”岳網絡大課堂:捧著一顆心來,不帶半根草去

- 11月3日下午,南岳區壽岳中心學校部分學生筆直地坐在多媒體教室的座位上,學生們認真看著智能黑板,屏幕那頭是湖南第一師范學院“祝”

- 11-06

- 紅日初升耀非遺,代代相傳續榮光

- 冀以塵霧之微補益山河,螢燭末之光增輝日月。為了讓世界聽見非遺、看見非遺、感知非遺,讓人們愛上非遺,從而為非遺傳承傳播貢獻力量。

- 11-05

- 憶往昔崢嶸歲月——憶一抹紅色崢嶸,延一份精神長流

- 紅色傳統、紅色基因蘊含著中國共產黨“為什么能”的精神密碼,不僅是中國民族思想體系中的重要組成部分,更是凝聚國家、社會和個人共識

- 11-05

- 筑振鄉之基,譜興國之篇

- 為深入了解鄉村振興戰略對策、全面建設社會主義現代化國家貢獻青春力量,2023年7月7日,河南理工大學應急學院“尋脈文化,筑夢鄉旅”實

- 11-05

- 游覽三坊七巷,追溯歷史年華

- 學史明理,學史增信,學史崇德,學史力行。正值福州大學至誠學院成立20周年之際,追尋先輩足跡

- 11-05

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺