跟著大師學(xué)非遺,“漫游”微雕世界

為了更好地了解“非遺文化”所蘊含的深刻內(nèi)涵和學(xué)習(xí)工匠精神,重慶人文科技學(xué)院“悠悠匠心”非遺文化傳承實踐團(tuán)成員于2022年8月6日來到云南昆明秘境M60創(chuàng)意園,采訪到了云南省省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人、微雕大師——冉隆泉先生,并近距離參觀和體驗了微雕非遺文化,學(xué)習(xí)傳承了工匠精神。

冉隆泉老師的父親是個木匠,做細(xì)木工,專門在家具上雕花。耳濡目染,冉隆全老師從小就對畫畫有著濃厚的興趣。讀小學(xué)時,冉隆泉老師就熱愛臨摹各種連環(huán)畫;上初中,紀(jì)念章風(fēng)靡,他用廢舊塑料片雕刻的紀(jì)念章,受到同學(xué)們追捧。后來,冉隆泉老師進(jìn)入一家廣告公司,負(fù)責(zé)設(shè)計和制作各種標(biāo)牌,雕刻技法也日趨成熟。

冉隆泉老師與微雕結(jié)緣,源于上世紀(jì)80年代的驚鴻一瞥。當(dāng)時,他在報紙上看到一篇關(guān)于國外微雕師在頭發(fā)上刻出200多個英文的文章,一下子就被吸引住了,冉隆泉老師回憶到。于是他開始有意嘗試微雕,由于缺乏系統(tǒng)的理論體系借鑒,冉隆泉老師便自己摸索著“試驗”,抓到什么材料都要試一試。從最初的塑料片,到后來的石頭、金屬、木頭、橄欖核、米粒、發(fā)絲,冉隆泉的雕刻越來越“細(xì)微”。

“微雕施工極小,沒有相當(dāng)高的微觀雕刻技藝和書法功底以及熟練運用微雕工具的技能是難以完成的,且刻作時,要屏息靜氣,神思集中,一絲不茍。”冉隆泉老師對實踐團(tuán)成員說,“這是我看著顯微鏡一點一點雕出來的。要學(xué)微雕,首先要有美術(shù)、書法功底,再加上高度的專注力,以及十年如一日的耐心,才有可能取得成就。”

盡管被稱為“絕技”,但傳承者很少,“不管怎樣,只要有人喜歡,這門手藝就會存在。我也會繼續(xù)下去,希望能找到真正愿意學(xué)的人,把手藝傳承下去。”冉隆全說。

在工藝傳承這門手藝上,冉隆泉老師還自掏腰包用于非遺文化的手藝傳承。冉隆泉老師因為非遺傳承獲得的一切,最終又歸還到非遺傳承上面來。在傳承的過程中,也會遭遇許多的質(zhì)疑和不理解,但冉隆泉老師用一次又一次卓越的成績向大家證明,這門手藝的傳承絕對不是一句白話。

領(lǐng)略非遺文化的獨特魅力,小小微雕中蘊藏的歷史回聲與文化底蘊,講述著世世代代匠人的傳奇。通過在云南昆明非遺工作室的參觀與學(xué)習(xí),實踐團(tuán)成員們深刻感受到了微雕等非遺文化不僅僅是圖案的精巧,更是像冉隆泉先生一樣的非遺傳承人們對非遺文化的一生熱愛與付出,在工作和生活中不斷踐行著的大國工匠精神。

(冉隆泉老師向?qū)嵺`團(tuán)成員介紹微雕文化和歷史 譚鴻/攝)

微雕是中國傳統(tǒng)工藝美術(shù)中最為精細(xì)微小的一種工藝品,更是集中國文化精華于一身的袖珍藝術(shù)品。所表現(xiàn)出來的多為自然界相像的東西。微雕是凸出來的,富有立體感。它甚至可以在米粒大小的象牙片、竹片或數(shù)毫米的頭發(fā)絲上進(jìn)行雕刻,其作品需要用放大鏡或顯微鏡才能觀看到鏤刻的內(nèi)容,故被歷代稱之為“絕技”。米粒大小的象牙上,可以刻上268個漢字,頭發(fā)絲上也能刻上五言絕句......在冉隆全老師的刀下,毫厘之間,也可以變化出精彩的大千世界。冉隆泉老師的父親是個木匠,做細(xì)木工,專門在家具上雕花。耳濡目染,冉隆全老師從小就對畫畫有著濃厚的興趣。讀小學(xué)時,冉隆泉老師就熱愛臨摹各種連環(huán)畫;上初中,紀(jì)念章風(fēng)靡,他用廢舊塑料片雕刻的紀(jì)念章,受到同學(xué)們追捧。后來,冉隆泉老師進(jìn)入一家廣告公司,負(fù)責(zé)設(shè)計和制作各種標(biāo)牌,雕刻技法也日趨成熟。

冉隆泉老師與微雕結(jié)緣,源于上世紀(jì)80年代的驚鴻一瞥。當(dāng)時,他在報紙上看到一篇關(guān)于國外微雕師在頭發(fā)上刻出200多個英文的文章,一下子就被吸引住了,冉隆泉老師回憶到。于是他開始有意嘗試微雕,由于缺乏系統(tǒng)的理論體系借鑒,冉隆泉老師便自己摸索著“試驗”,抓到什么材料都要試一試。從最初的塑料片,到后來的石頭、金屬、木頭、橄欖核、米粒、發(fā)絲,冉隆泉的雕刻越來越“細(xì)微”。

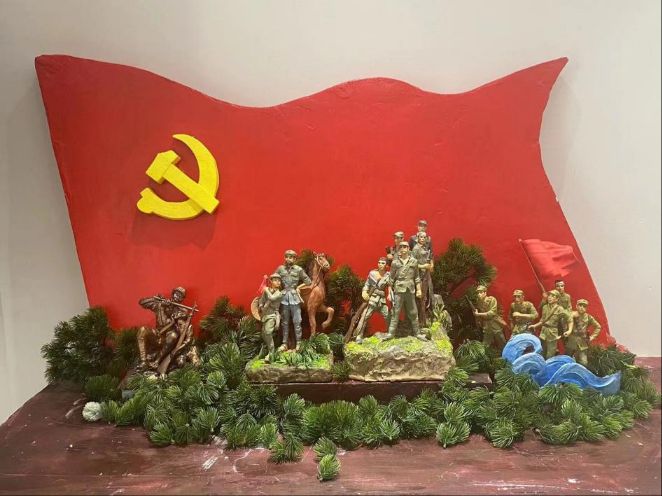

(冉隆泉老師作品 劉坤/攝)

走進(jìn)非遺文化工作室,通過冉隆泉老師的熱情講解,實踐團(tuán)成員知道了微雕制作的不易,對微雕技藝有了深入的了解,同時對“顯微鏡下的世界”產(chǎn)生了極大的好奇。冉隆泉老師還向?qū)嵺`團(tuán)成員詳細(xì)講解了項目傳承情況、政府扶持、非遺文化商業(yè)模式,以及他個人對非遺文化發(fā)展的看法等。

(冉隆泉先生對實踐團(tuán)成員講解微雕細(xì)節(jié) 張悅/攝)

“微雕施工極小,沒有相當(dāng)高的微觀雕刻技藝和書法功底以及熟練運用微雕工具的技能是難以完成的,且刻作時,要屏息靜氣,神思集中,一絲不茍。”冉隆泉老師對實踐團(tuán)成員說,“這是我看著顯微鏡一點一點雕出來的。要學(xué)微雕,首先要有美術(shù)、書法功底,再加上高度的專注力,以及十年如一日的耐心,才有可能取得成就。”

盡管被稱為“絕技”,但傳承者很少,“不管怎樣,只要有人喜歡,這門手藝就會存在。我也會繼續(xù)下去,希望能找到真正愿意學(xué)的人,把手藝傳承下去。”冉隆全說。

在工藝傳承這門手藝上,冉隆泉老師還自掏腰包用于非遺文化的手藝傳承。冉隆泉老師因為非遺傳承獲得的一切,最終又歸還到非遺傳承上面來。在傳承的過程中,也會遭遇許多的質(zhì)疑和不理解,但冉隆泉老師用一次又一次卓越的成績向大家證明,這門手藝的傳承絕對不是一句白話。

(顯微鏡下冉隆泉老師作品 尹立蕓/攝)

冉隆全老師已蜚聲國內(nèi)外,其作品被國內(nèi)外多個機構(gòu)和個人收藏。“我是想實實在在的做事,而不是在乎成為什么大師。”談及外界對他的贊譽,冉隆泉老師顯得風(fēng)輕云淡。在他中,“大師”不過就是一個稱呼,自己能成為大師,但絕不會是最后一個,微雕這門手藝,需要更多人來傳承。比起得到那些稱號,冉隆泉老師更看中實事求是的作風(fēng)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。更愿意把心思落到對一屆又一屆學(xué)生們的教育上來。為非遺文化培養(yǎng)更多人才。

(實踐團(tuán)成員與冉隆泉老師的合照 鄧星/攝)

領(lǐng)略非遺文化的獨特魅力,小小微雕中蘊藏的歷史回聲與文化底蘊,講述著世世代代匠人的傳奇。通過在云南昆明非遺工作室的參觀與學(xué)習(xí),實踐團(tuán)成員們深刻感受到了微雕等非遺文化不僅僅是圖案的精巧,更是像冉隆泉先生一樣的非遺傳承人們對非遺文化的一生熱愛與付出,在工作和生活中不斷踐行著的大國工匠精神。

時間:2022-08-27 作者:周雨歆 來源:周雨歆 關(guān)注:

- 穿梭千年,探尋來自古老東方的面塑

- 中國的面塑藝術(shù)源遠(yuǎn)流長,在漢代就已有文字記載,經(jīng)過幾千年的傳承和經(jīng)營,早已是中國文化和民間藝術(shù)的一部分,也是研究歷史、考古、民

- 08-27

- 跟著大師學(xué)非遺,“漫游”微雕世界

- 為了更好地了解“非遺文化”所蘊含的深刻內(nèi)涵和學(xué)習(xí)工匠精神,重慶人文科技學(xué)院“悠悠匠心”非遺文化傳承實踐團(tuán)成員于2022年8月6日來到

- 08-27

- 科技為民,酸棗累累——崇義縣大學(xué)生返家鄉(xiāng)社會實踐活動

- 為助力鞏固脫貧攻堅成果,積極投身鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,以實際行動迎接黨的二十大召開,來自合肥工業(yè)大學(xué)、江西師范大學(xué)、贛南醫(yī)學(xué)院、贛州師

- 08-27

- 熱愛真實自我,守護(hù)少年的你 ——哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院長安隊

- 華南師范大學(xué)哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院長安服務(wù)隊于騰訊會議平臺為廣東省汕頭市溪美朱學(xué)校的準(zhǔn)九年級學(xué)生開展了為期五天以“探尋自我筑兩性之

- 08-27

- 四川學(xué)子三下鄉(xiāng):普及網(wǎng)絡(luò)知識,守護(hù)信息安全

- 西南石油大學(xué)七小只志愿服務(wù)隊三下鄉(xiāng)活動新聞稿

- 08-27

- 螢螢之火可以燎“原”,垃圾分類走進(jìn)生活

- 為積極響應(yīng)江蘇團(tuán)省委開展“垃圾分類·青春助力”大學(xué)生暑期社會實踐專項活動的號召,8月19-25日,蘇州大學(xué)蘇州醫(yī)學(xué)院“螢火蟲”小分隊

- 08-27

- 西柚學(xué)子三下鄉(xiāng):鏈接奮斗青春,能源強國有我

- 為了更加深入地總結(jié)學(xué)習(xí)的知識,將其與課本的內(nèi)容結(jié)合起來,積極探索日常工作的規(guī)律和要領(lǐng),更好的從事的油氣儲運相關(guān)工作,提前熟悉工

- 08-27

- 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)子三下鄉(xiāng):感受鄉(xiāng)村民生,關(guān)注糧食安全

- 為切實了解國家土地流轉(zhuǎn)政策在基層的具體實施情況以及這項政策對農(nóng)民收益和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極作用、農(nóng)民具體的生活情況、中老年人在農(nóng)

- 08-27

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534