穿梭千年,探尋來自古老東方的面塑

中國的面塑藝術源遠流長,在漢代就已有文字記載,經過幾千年的傳承和經營,早已是中國文化和民間藝術的一部分,也是研究歷史、考古、民俗、雕塑、美學不可忽視的實物資料。為了探尋千年來的非遺文化,2022年8月4日重慶人文科技學院“悠悠匠心”非遺文化傳承實踐團來到了昆明狀元坊面塑工作室,對王之勇老師進行了一系列采訪。

“前期的面塑材料延展性不好,縮水、龜裂、易碎,經過多次改良,面塑材料更加堅固的同時增加了柔韌性,一般的磕碰不會產生破損。色彩更加豐富穩固,歷經時間的變換,色彩歷久彌新,依然如故。 ”

王之勇老師沒有停留在傳承上,而是在傳統面塑的基礎上結合時代創新,用的材料也從面粉發展到彩泥、陶等,在制作過程中首先選取軟硬適中且適量的彩泥捏出作品的輪廓特征,再利用嫻熟的技法慢慢捏出作品的細節,動作輕柔,一步到位,每一步形態要把握準確,否則影響下一步的制作,整體完成后需要色彩添加再用顏料上色。他的面塑作品用色獨特,工藝細膩雕琢、神形兼備。“我希望一方面繼承傳統面塑精髓,另外一方面在傳統基礎上開拓創新,立足東方傳統民族文化,融匯西式藝術手法,在傳統魅力與現代雕塑的藝術思想中尋找共鳴。”

參觀完面塑老師的工作室后,實踐團成員們通過對王之勇老師的采訪,對面塑的認識逐漸深入,不僅現場觀摩了老師制作面塑的過程,而且在王之勇老師的指導下現場制作了一朵面塑玫瑰。“先將準備好的面塑面團取一小部分揉成橢圓形,按壓在準備好的棍子上,在將剩下的面團由小到大的長圓臺,等距離的剪成15個小段并揉成圓形。”王之勇老師耐心的指導著,“再由小到大將15個面團趕車圓片邊薄里厚的貼在花心的桿上一層三片,前三成花瓣高度逐漸升高,適當外翻成開花的效果,第四五層與第三層登高并外翻花瓣......”

面對當下年輕人對于像面塑一樣的非遺文化不愿了解的傳承困境,王之勇老師希望年輕人能夠多體驗、多感受、多學習面塑文化,讓非遺文化更好的傳播。“興趣是最好的老師。青年大學生擁有更加開放的思維,能夠對非物質文化產品進行全新的呈現、時尚的解讀,讓非遺文化有新活力,讓傳統技藝、傳統習俗、傳統演藝和現代審美習慣結合在一起,吸引更多人加入到非遺傳承隊伍中來。”

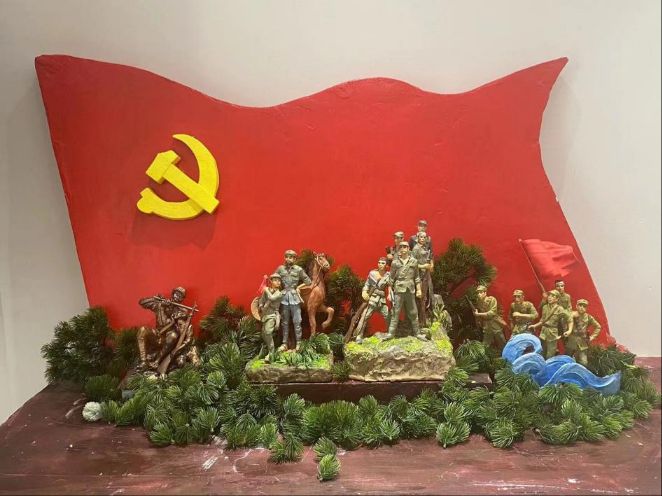

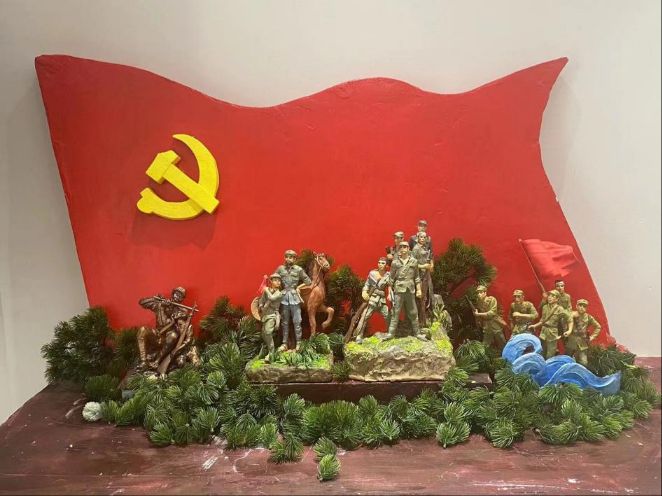

(王之勇老師作品 陳慧凌/攝)

(王之勇老師向實踐團成員介紹面塑文化 譚鴻/攝)

“面塑最初的原料就是面粉,是能吃的非遺文化。南宋《東京夢華錄》中記載:‘以油面糖蜜造如笑靨兒。’那時的面人都是能吃的,謂之為‘果食’。就捏制風格來說,各 地都大不相同,黃河流域古樸、粗獷、豪放、深厚;長江流域卻是細致、優美、精巧。”王之勇老師說到。“前期的面塑材料延展性不好,縮水、龜裂、易碎,經過多次改良,面塑材料更加堅固的同時增加了柔韌性,一般的磕碰不會產生破損。色彩更加豐富穩固,歷經時間的變換,色彩歷久彌新,依然如故。 ”

王之勇老師沒有停留在傳承上,而是在傳統面塑的基礎上結合時代創新,用的材料也從面粉發展到彩泥、陶等,在制作過程中首先選取軟硬適中且適量的彩泥捏出作品的輪廓特征,再利用嫻熟的技法慢慢捏出作品的細節,動作輕柔,一步到位,每一步形態要把握準確,否則影響下一步的制作,整體完成后需要色彩添加再用顏料上色。他的面塑作品用色獨特,工藝細膩雕琢、神形兼備。“我希望一方面繼承傳統面塑精髓,另外一方面在傳統基礎上開拓創新,立足東方傳統民族文化,融匯西式藝術手法,在傳統魅力與現代雕塑的藝術思想中尋找共鳴。”

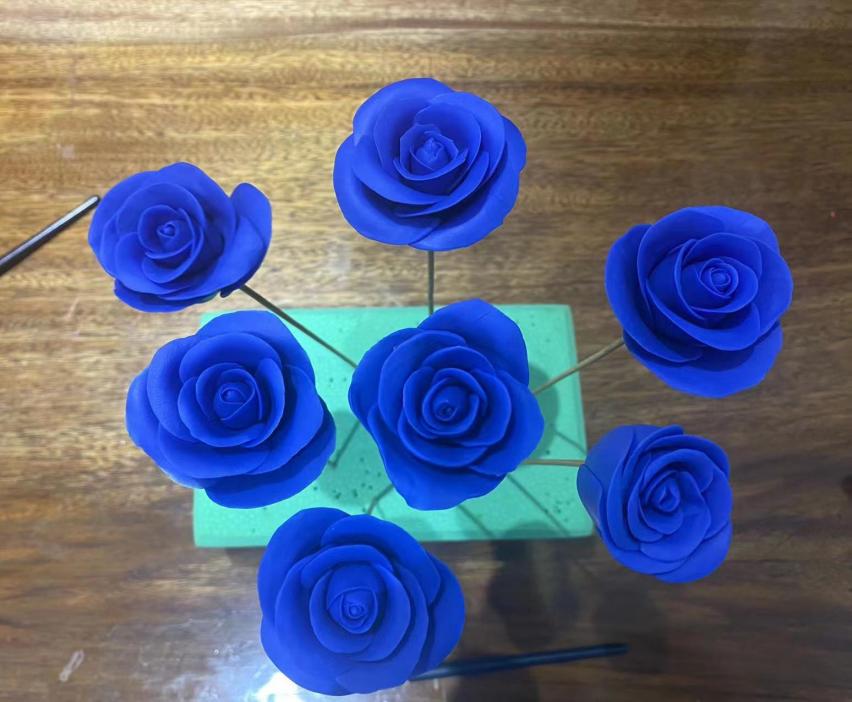

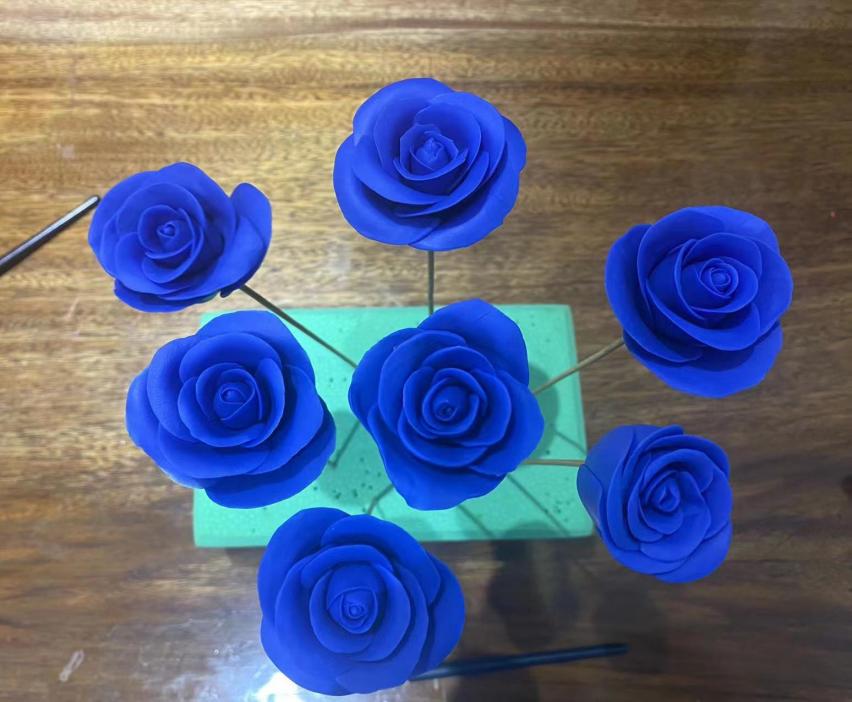

(實踐團成員在王之勇老師的指導下制作面塑玫瑰 劉坤/攝)

(實踐團成員作品 鄧星/攝)

參觀完面塑老師的工作室后,實踐團成員們通過對王之勇老師的采訪,對面塑的認識逐漸深入,不僅現場觀摩了老師制作面塑的過程,而且在王之勇老師的指導下現場制作了一朵面塑玫瑰。“先將準備好的面塑面團取一小部分揉成橢圓形,按壓在準備好的棍子上,在將剩下的面團由小到大的長圓臺,等距離的剪成15個小段并揉成圓形。”王之勇老師耐心的指導著,“再由小到大將15個面團趕車圓片邊薄里厚的貼在花心的桿上一層三片,前三成花瓣高度逐漸升高,適當外翻成開花的效果,第四五層與第三層登高并外翻花瓣......”

面對當下年輕人對于像面塑一樣的非遺文化不愿了解的傳承困境,王之勇老師希望年輕人能夠多體驗、多感受、多學習面塑文化,讓非遺文化更好的傳播。“興趣是最好的老師。青年大學生擁有更加開放的思維,能夠對非物質文化產品進行全新的呈現、時尚的解讀,讓非遺文化有新活力,讓傳統技藝、傳統習俗、傳統演藝和現代審美習慣結合在一起,吸引更多人加入到非遺傳承隊伍中來。”

(實踐團成員與王之勇老師的合影 張悅/攝)

一團一世界,循環往復的手勢是像王之勇老師一樣的非遺文化人的一生。人們通過充滿想象的轉化,將普通的面團變成了不同形狀,把面團賦予了新的生命,在不同時刻表達著對生活的追求與熱愛。來自古老東方的面塑藝術,承載著人們對歷史的記憶,是延續優秀傳統文化的血脈,也是一個民族和國家的精神結晶,要弘揚其內在的文化意義。時間:2022-08-27 作者:周雨歆 來源:周雨歆 關注:

- 穿梭千年,探尋來自古老東方的面塑

- 中國的面塑藝術源遠流長,在漢代就已有文字記載,經過幾千年的傳承和經營,早已是中國文化和民間藝術的一部分,也是研究歷史、考古、民

- 08-27

- 科技為民,酸棗累累——崇義縣大學生返家鄉社會實踐活動

- 為助力鞏固脫貧攻堅成果,積極投身鄉村振興戰略,以實際行動迎接黨的二十大召開,來自合肥工業大學、江西師范大學、贛南醫學院、贛州師

- 08-27

- 熱愛真實自我,守護少年的你 ——哲學與社會發展學院長安隊

- 華南師范大學哲學與社會發展學院長安服務隊于騰訊會議平臺為廣東省汕頭市溪美朱學校的準九年級學生開展了為期五天以“探尋自我筑兩性之

- 08-27

- 四川學子三下鄉:普及網絡知識,守護信息安全

- 西南石油大學七小只志愿服務隊三下鄉活動新聞稿

- 08-27

- 螢螢之火可以燎“原”,垃圾分類走進生活

- 為積極響應江蘇團省委開展“垃圾分類·青春助力”大學生暑期社會實踐專項活動的號召,8月19-25日,蘇州大學蘇州醫學院“螢火蟲”小分隊

- 08-27

- 西柚學子三下鄉:鏈接奮斗青春,能源強國有我

- 為了更加深入地總結學習的知識,將其與課本的內容結合起來,積極探索日常工作的規律和要領,更好的從事的油氣儲運相關工作,提前熟悉工

- 08-27

- 山東農業大學學子三下鄉:感受鄉村民生,關注糧食安全

- 為切實了解國家土地流轉政策在基層的具體實施情況以及這項政策對農民收益和農村經濟發展的積極作用、農民具體的生活情況、中老年人在農

- 08-27

- 曲園學子暑假社會實踐:品味非遺美食,傳承“摔面”技藝

- 為助推家鄉特色文化宣傳,豐富弘揚符合時代發展并且具有中國特色的非物質文化遺產,曲阜師范大學外國語學院“維周之翰”文化傳承實踐團

- 08-27

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534