多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

穿上白色大褂的少年,也有了大人模樣

發布時間:2025-03-24 閱讀: 一鍵復制網址

“我管不太住小源,指望著他媽媽過兩年‘出來’情況會好點吧。”2024年1月初時,小源(化名)的外婆曾這樣說道。她或許不知道,年底時,這個正值青春期的男孩給一名需要急救的病人做了心肺復蘇。那個凌晨,并不寂靜的醫院里,有他一份身影。

2021年,西南大學“希望之心”研究生志愿服務隊將小源納入了“希望之心——關愛服刑人員未成年子女”的精準幫扶計劃。那時的他還是名初二學生,母親入獄后,父親再婚,很少與之聯系。距今,志愿隊陪伴小源成長已經四年時間,引導著他向陽而生,見證了他從稚嫩的男孩變為略帶成熟的少年過程,看著他逐漸找到了自己未來的奮斗方向。小源的監護人曾表示,孩子能夠健康成長就是她最大的心愿。

他穿上白大褂,像真正的大人一樣

小源在職業學校就讀護理專業,2024年12月初根據學校安排到醫院進行專業實習。月底,小源主動給“希望之心”志愿小隊發了消息:“凌晨十二點半左右,有個26歲的小伙子突然心衰需要搶救。”“是我發現那個人在吐血,我趕緊跑過去給他做的心肺復蘇……”這是16歲少年第一次遇到這樣的突發狀況,滿床的血紅色在病房里格外顯眼,在他的記憶里染上印記。“現在閉上眼,都是搶救室的畫面,很多血。”“每次搶救都要兩個多小時,搶救下來,感覺有點低血糖。”在緊接著的一次線上活動中,小源也跟志愿小隊這樣提到。觸目驚心的畫面讓一向話少的他主動聯系了志愿小隊,通過與隊內的哥哥姐姐傾訴,小源內心的恐懼最終得以排解。

后來,小源給志愿小隊發送了一張照片。照片里,明亮的白色燈光下,坐著一名身穿白色大褂的少年,他戴著口罩和眼鏡,看起來就像個真正的年輕醫生。四年前老師口中那個會擾亂課堂秩序的男孩,如今正朝著成為一名真正的醫護人員前進,成為“希望之心”的驕傲。

“為善而行,行則致遠”

9年里,西南大學“希望之心”研究生志愿服務隊始終堅持傳遞愛與希望,為26個孩子提供了精準幫扶。像小源這樣的孩子,由于母親正處服刑期,父親遠在外地打工或者再婚組建新的家庭,他們成為了事實留守兒童。這些孩子當中,有的連最基本的生活保障都沒有,有的存在嚴重的心理缺陷,有的因為缺乏父母的陪伴與關愛而自暴自棄,有的因為缺乏教育而誤入歧途。童年時期留下的陰霾,可能需要他們用一生去治愈。健康成長,對他們而言,并非易事。

2016年,針對這樣的群體,重慶市女子監獄聯合西南大學研究生志愿者團隊啟動“希望之心”關愛服刑人員未成年子女幫扶項目。雙方充分發揮各自資源優勢,互搭平臺,旨在為在押女服刑人員與其子女之間搭建一座連心橋。志愿者為服刑人員家庭未成年子女提供愛心幫扶,通過互動陪伴、課后輔導、法律援助、心理輔導等方式幫助服刑人員未成年子女解決學習、生活、社會保障等現實問題,引導服刑人員未成年子女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,培養良好的生活習慣,養成健康的心理狀態,從而成長為一名對社會有用的人。

項目開展以來,9年時間里,志愿服務隊已累計開展了志愿活動959次,團隊以“為善而行,行則致遠”為行動精神,足跡遍布重慶多個區縣,為78個家庭帶來希望。2024年4月23日,志愿者團隊收到了一封來自重慶女子監獄服刑人員的手寫信件。她寫道:“五年了,換了三批人,你們要畢業面對人生的很多大的選擇,可每次都沒有人忘記把這個愛的接力棒傳遞下去……可以說沒有你們就沒有我這個家,沒有你們就沒有我孩子健全健康的心理與人格……我向你們說謝謝可能是最輕的回饋,我唯一能做的便是好好改造,早日歸家。”看到信件后,志愿小隊所有人都感到他們的付出是值得的!

希望之心——搭建起心靈間的希望之橋

志愿服務隊取名為“希望之心”,內涵重點在于“心”,具體包括四層含義:一是志愿者對未成年人幫扶對象的健康成長期望之心;二是孩子對父母寒泉思念之心;三是在服刑父母對一個完整家庭的懸懸而望之心;四是社會對服刑人員改造后回歸社會重新做人的期冀之心。為了讓這些正在殷切盼望著的人能盡如所期,志愿服務隊在幫扶服刑人員的未成年子女的公益性服務事業中全力以赴。服務隊的工作手冊上寫著:“我們追求的不僅僅是幸福指數,更重要的是價值指數。” 在培訓每一屆新加入的志愿者們時,“希望之心”的指導老師都會強調:“我們的努力不僅是為了‘他們’,也是為了‘我們’,更是讓‘他們’變成‘我們’,最終達到和諧共存。”

2021年,西南大學“希望之心”研究生志愿服務隊將小源納入了“希望之心——關愛服刑人員未成年子女”的精準幫扶計劃。那時的他還是名初二學生,母親入獄后,父親再婚,很少與之聯系。距今,志愿隊陪伴小源成長已經四年時間,引導著他向陽而生,見證了他從稚嫩的男孩變為略帶成熟的少年過程,看著他逐漸找到了自己未來的奮斗方向。小源的監護人曾表示,孩子能夠健康成長就是她最大的心愿。

他穿上白大褂,像真正的大人一樣

小源在職業學校就讀護理專業,2024年12月初根據學校安排到醫院進行專業實習。月底,小源主動給“希望之心”志愿小隊發了消息:“凌晨十二點半左右,有個26歲的小伙子突然心衰需要搶救。”“是我發現那個人在吐血,我趕緊跑過去給他做的心肺復蘇……”這是16歲少年第一次遇到這樣的突發狀況,滿床的血紅色在病房里格外顯眼,在他的記憶里染上印記。“現在閉上眼,都是搶救室的畫面,很多血。”“每次搶救都要兩個多小時,搶救下來,感覺有點低血糖。”在緊接著的一次線上活動中,小源也跟志愿小隊這樣提到。觸目驚心的畫面讓一向話少的他主動聯系了志愿小隊,通過與隊內的哥哥姐姐傾訴,小源內心的恐懼最終得以排解。

后來,小源給志愿小隊發送了一張照片。照片里,明亮的白色燈光下,坐著一名身穿白色大褂的少年,他戴著口罩和眼鏡,看起來就像個真正的年輕醫生。四年前老師口中那個會擾亂課堂秩序的男孩,如今正朝著成為一名真正的醫護人員前進,成為“希望之心”的驕傲。

“為善而行,行則致遠”

9年里,西南大學“希望之心”研究生志愿服務隊始終堅持傳遞愛與希望,為26個孩子提供了精準幫扶。像小源這樣的孩子,由于母親正處服刑期,父親遠在外地打工或者再婚組建新的家庭,他們成為了事實留守兒童。這些孩子當中,有的連最基本的生活保障都沒有,有的存在嚴重的心理缺陷,有的因為缺乏父母的陪伴與關愛而自暴自棄,有的因為缺乏教育而誤入歧途。童年時期留下的陰霾,可能需要他們用一生去治愈。健康成長,對他們而言,并非易事。

2016年,針對這樣的群體,重慶市女子監獄聯合西南大學研究生志愿者團隊啟動“希望之心”關愛服刑人員未成年子女幫扶項目。雙方充分發揮各自資源優勢,互搭平臺,旨在為在押女服刑人員與其子女之間搭建一座連心橋。志愿者為服刑人員家庭未成年子女提供愛心幫扶,通過互動陪伴、課后輔導、法律援助、心理輔導等方式幫助服刑人員未成年子女解決學習、生活、社會保障等現實問題,引導服刑人員未成年子女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,培養良好的生活習慣,養成健康的心理狀態,從而成長為一名對社會有用的人。

項目開展以來,9年時間里,志愿服務隊已累計開展了志愿活動959次,團隊以“為善而行,行則致遠”為行動精神,足跡遍布重慶多個區縣,為78個家庭帶來希望。2024年4月23日,志愿者團隊收到了一封來自重慶女子監獄服刑人員的手寫信件。她寫道:“五年了,換了三批人,你們要畢業面對人生的很多大的選擇,可每次都沒有人忘記把這個愛的接力棒傳遞下去……可以說沒有你們就沒有我這個家,沒有你們就沒有我孩子健全健康的心理與人格……我向你們說謝謝可能是最輕的回饋,我唯一能做的便是好好改造,早日歸家。”看到信件后,志愿小隊所有人都感到他們的付出是值得的!

希望之心——搭建起心靈間的希望之橋

志愿服務隊取名為“希望之心”,內涵重點在于“心”,具體包括四層含義:一是志愿者對未成年人幫扶對象的健康成長期望之心;二是孩子對父母寒泉思念之心;三是在服刑父母對一個完整家庭的懸懸而望之心;四是社會對服刑人員改造后回歸社會重新做人的期冀之心。為了讓這些正在殷切盼望著的人能盡如所期,志愿服務隊在幫扶服刑人員的未成年子女的公益性服務事業中全力以赴。服務隊的工作手冊上寫著:“我們追求的不僅僅是幸福指數,更重要的是價值指數。” 在培訓每一屆新加入的志愿者們時,“希望之心”的指導老師都會強調:“我們的努力不僅是為了‘他們’,也是為了‘我們’,更是讓‘他們’變成‘我們’,最終達到和諧共存。”

作者:卿燕 沈安妮 來源:西南大學“希望之心”研究生志愿服務隊

掃一掃 分享悅讀

- 穿上白色大褂的少年,也有了大人模樣

- 03-24

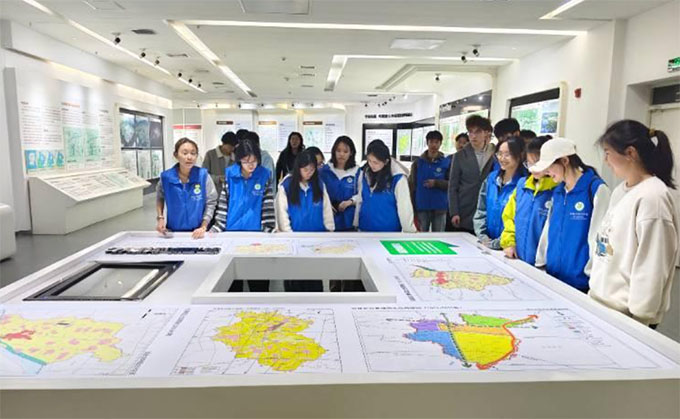

- 地理與環境學院舉辦“探覽城市風華 擘畫發展宏圖”社會實踐活動

- 為深度探尋聊城市的歷史脈絡,增進同學們對城市規劃具體內容與深遠意義的理解,3月23日,聊城大學GIS協會于聊城市規劃館舉辦了“探覽城

- 03-24

- 貴州大學實踐隊助力茶文旅融合:“抹茶回家”點燃鄉村振興新動能

- 為深入貫徹黨的二十大精神,推動鄉村振興戰略落地,貴州大學公共管理學院“貴大同行”實踐隊近日奔赴銅仁市江口縣,以“茶文旅融合發展

- 03-23

- 惠民非遺泥塑教育平臺創新路徑研究

- 在當今快速發展的時代,保護和傳承非物質文化遺產已成為一項至關重要的使命。

- 03-23

- 常州工學院“智禹智水”:傳承大禹精神,擘畫智慧水利新篇

- “智禹智水” 團隊來自常州工學院,是一支活躍在水利科技創新領域的年輕力量。在水利事業邁向智能化與現代化的進程中,團隊秉持堅定信

- 03-22

- 賡續紅色基因 筑牢安全屏障——山東大學“國安磐石隊”國家安全教育實踐活動

- 國家安全關乎國家存亡與民族復興,是社會穩定和人民幸福生活的重要基石。為深入貫徹總體國家安全觀,增強青年群體的國家安全意識,202

- 03-22

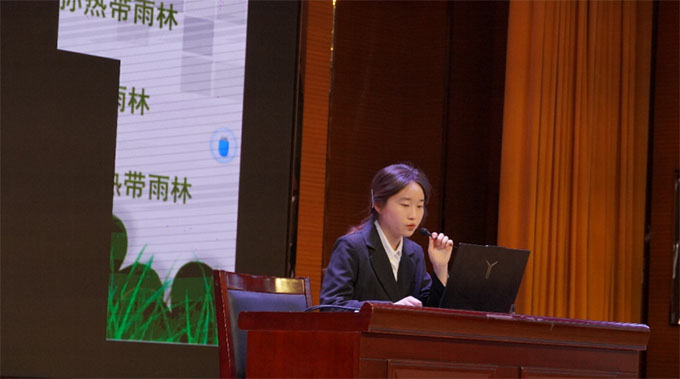

- 青春逐綠,國家公園的守護使命——寧夏大學向日葵宣講團

- 寧夏大學博雅書院向日葵宣講團于3月18日以"保護生物多樣性,守護國家公園"為主題在應理報告廳展開宣講。

- 03-21

- 嘉大學子福臻社區春分環保志愿行

- 2025年3月20日,正值春分時節,嘉興大學小學教育本科241班的25名志愿者齊聚浙江省嘉興市平湖市福臻社區黨群服務中心

- 03-21

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺