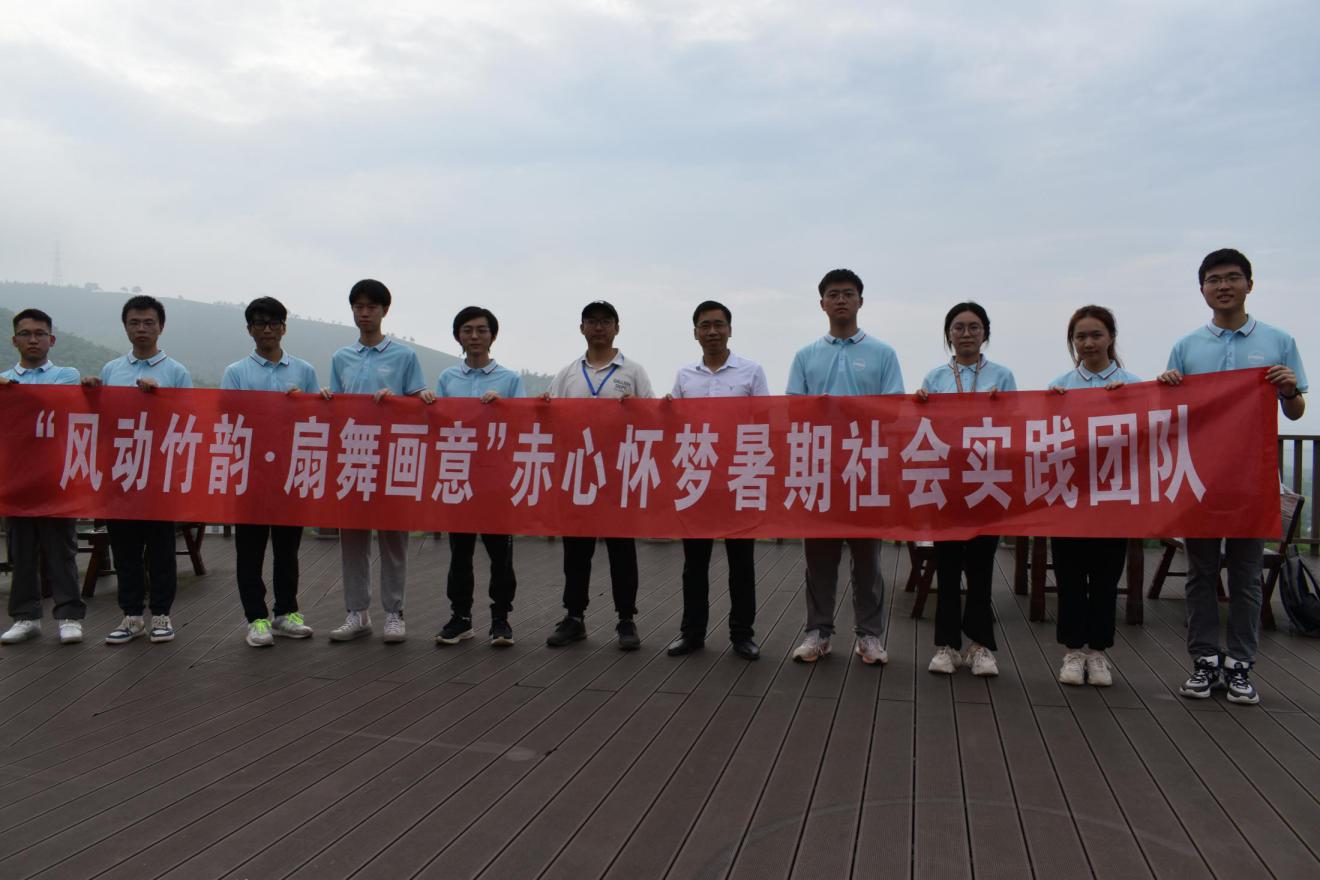

多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

西北大學“嘆為觀紙”護衛隊|走進丹寨石橋村:探尋苗族非遺技藝——古法造紙

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出“健全非物質文化遺產保護傳承體系,加強各民族優秀傳統手工藝保護和傳承”的決策部署。為深入貫徹習近平總書記關于非物質文化遺產的重要指示精神,西北大學文學院“嘆為觀‘紙’”護衛隊前往貴州丹寨縣石橋村開展實踐活動,通過前期調研、實踐體驗、文章推送等方式宣傳石橋村的非物質文化遺產——古法造紙,做好對非遺技藝的保護和宣傳,為弘揚中華民族的優秀傳統文化貢獻西大學子的一份力量。

引言

石橋村,位于丹寨縣北部,是進出丹寨縣的北大門,四面群山環繞,山青水秀,景色宜人。山無樹不清,巖無洞不奇,谷無水不秀,石無文不美。人們傍水而居,因有兩座天生石橋而取名為石橋村。石橋村的古法造紙工藝制作古老、工序徒手操作,享譽國內外。現在,石橋古法造紙已被列為首批國家級非物質文化遺產保護名錄,同時石橋村被省文化廳命名為“中國古法造紙藝術之鄉”;同時也被稱為“中國國紙之鄉”。

非遺技藝 古法造紙

7月23日,嘆為觀“紙”全體成員進行實地調研,在造紙社老師及村民的講述下,揭開了石橋村古法造紙的神秘面紗。

一千多年以前,一群外鄉人逃難來到石橋村,他們將當地的構樹皮結合古代中原的造紙術創造出了皮紙。皮紙只用構樹皮作為原材料,而構樹皮富含纖維,所以石橋村制作的白皮紙極具韌性,可作為包裝用紙、裝飾用紙等。因此石橋村家家都會造紙,他們靠著古法造紙維持生計,古法造紙也因他們得到傳承。

然而隨著時代的發展,村里的年輕人紛紛離開村子,古法造紙的處境愈發艱難,1989年起,石橋古法造紙的傳承人王興武不止步于前人留下的白皮紙,創制生產了彩色紙,在石橋傳統的造紙技藝的基礎上,在抄紙的紙漿水中加入天然礦物質顏料,在抄好的濕紙上加入野生的花草作為裝飾形成獨具特色的“花草紙”。

他并不止步于此,仍不斷堅持嘗試改進石橋村的造紙工藝,在貴州大學徐衡老師的介紹下,王興武老師請來了中央美院兼榮寶齋教授岳黔山做生產古籍修復圖書修復用紙的技術指導。他組織農戶成立了丹寨縣黔山古法造紙專業合作社,在合作社工人的共同努力下,生產出了古籍圖書專用修復紙,這種紙被命名為:“迎春紙”。迎春紙薄如蟬翼,韌性極好,能夠長時間保存。

石橋村的制紙成品由過去的單一的白皮紙拓展出彩色紙。目前主要有白皮紙和彩色紙兩大類型。而彩色紙又衍生出云龍紙、皺褶紙、凹凸紙、壓平紙、花草紙、麻絲紙等六大系列產品。

同時由于石橋村古法造紙的紋理和質感都非常獨特,因此它可以用來制作各種工藝品。

實踐體驗 花草紙的制作

7月24日上午,護衛隊全體成員前往石橋新街紙會唱歌研學基地體驗古法造紙——“花草紙”的制作。

在古法造紙技藝傳承的老師的指導下,隊員們通過采摘花草,抄紙,壓花,烘干等步驟一起制作了一張花草紙。

制作花草紙之前需要準備質地比較軟的花和草,成員們在院子里找尋了許久。

制作花草紙的其中一步工序是抄紙,抄紙時手要穩才能使制作出來的紙張質地均勻。

下一道工序是壓花,在這道工序中要確保花瓣平鋪在紙漿上。

二次抄紙之后進行烘干就制作完成了一張花草紙。 傳承古法造紙 任重而道遠

傳承古法造紙 任重而道遠

在前兩天的調研和體驗中,團隊全體成員了解到了石橋村古法造紙的發展歷史,也體會到了制作花草紙的樂趣。石橋村古法造紙的傳承人不斷嘗試打破目前古法造紙技藝所面臨的困境,他們將傳統文化與潮流文化結合起來,發展新型的旅游模式,吸引更多的游客,給村里的年輕人提供更多工作崗位。作為西大學子,在了解到情況后,團隊成員更堅定要為古法造紙的傳承貢獻一份力量。

文字|王欣怡 但紅睿

圖片|周義彬 侯瑋

引言

石橋村,位于丹寨縣北部,是進出丹寨縣的北大門,四面群山環繞,山青水秀,景色宜人。山無樹不清,巖無洞不奇,谷無水不秀,石無文不美。人們傍水而居,因有兩座天生石橋而取名為石橋村。石橋村的古法造紙工藝制作古老、工序徒手操作,享譽國內外。現在,石橋古法造紙已被列為首批國家級非物質文化遺產保護名錄,同時石橋村被省文化廳命名為“中國古法造紙藝術之鄉”;同時也被稱為“中國國紙之鄉”。

(美麗的石橋村)

非遺技藝 古法造紙

7月23日,嘆為觀“紙”全體成員進行實地調研,在造紙社老師及村民的講述下,揭開了石橋村古法造紙的神秘面紗。

一千多年以前,一群外鄉人逃難來到石橋村,他們將當地的構樹皮結合古代中原的造紙術創造出了皮紙。皮紙只用構樹皮作為原材料,而構樹皮富含纖維,所以石橋村制作的白皮紙極具韌性,可作為包裝用紙、裝飾用紙等。因此石橋村家家都會造紙,他們靠著古法造紙維持生計,古法造紙也因他們得到傳承。

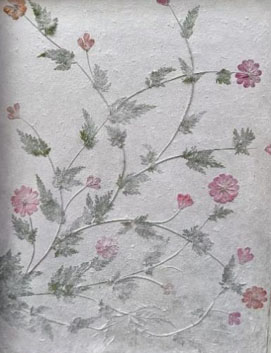

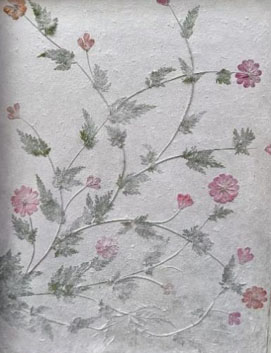

然而隨著時代的發展,村里的年輕人紛紛離開村子,古法造紙的處境愈發艱難,1989年起,石橋古法造紙的傳承人王興武不止步于前人留下的白皮紙,創制生產了彩色紙,在石橋傳統的造紙技藝的基礎上,在抄紙的紙漿水中加入天然礦物質顏料,在抄好的濕紙上加入野生的花草作為裝飾形成獨具特色的“花草紙”。

(花草紙)

他并不止步于此,仍不斷堅持嘗試改進石橋村的造紙工藝,在貴州大學徐衡老師的介紹下,王興武老師請來了中央美院兼榮寶齋教授岳黔山做生產古籍修復圖書修復用紙的技術指導。他組織農戶成立了丹寨縣黔山古法造紙專業合作社,在合作社工人的共同努力下,生產出了古籍圖書專用修復紙,這種紙被命名為:“迎春紙”。迎春紙薄如蟬翼,韌性極好,能夠長時間保存。

(薄如蟬翼的迎春紙)

石橋村的制紙成品由過去的單一的白皮紙拓展出彩色紙。目前主要有白皮紙和彩色紙兩大類型。而彩色紙又衍生出云龍紙、皺褶紙、凹凸紙、壓平紙、花草紙、麻絲紙等六大系列產品。

同時由于石橋村古法造紙的紋理和質感都非常獨特,因此它可以用來制作各種工藝品。

(利用古法造紙技藝制作的工藝品)

實踐體驗 花草紙的制作

7月24日上午,護衛隊全體成員前往石橋新街紙會唱歌研學基地體驗古法造紙——“花草紙”的制作。

(紙會唱歌研學基地)

在古法造紙技藝傳承的老師的指導下,隊員們通過采摘花草,抄紙,壓花,烘干等步驟一起制作了一張花草紙。

制作花草紙之前需要準備質地比較軟的花和草,成員們在院子里找尋了許久。

(采摘花草)

制作花草紙的其中一步工序是抄紙,抄紙時手要穩才能使制作出來的紙張質地均勻。

(抄紙)

下一道工序是壓花,在這道工序中要確保花瓣平鋪在紙漿上。

(老師講解壓花的要點)

二次抄紙之后進行烘干就制作完成了一張花草紙。

在前兩天的調研和體驗中,團隊全體成員了解到了石橋村古法造紙的發展歷史,也體會到了制作花草紙的樂趣。石橋村古法造紙的傳承人不斷嘗試打破目前古法造紙技藝所面臨的困境,他們將傳統文化與潮流文化結合起來,發展新型的旅游模式,吸引更多的游客,給村里的年輕人提供更多工作崗位。作為西大學子,在了解到情況后,團隊成員更堅定要為古法造紙的傳承貢獻一份力量。

文字|王欣怡 但紅睿

圖片|周義彬 侯瑋

時間:2023-07-27 作者:王欣怡 但紅睿 來源:王欣怡 但紅睿 關注:

- 西北大學“嘆為觀紙”護衛隊|走進丹寨石橋村:探尋苗族非遺

- 石橋村,位于丹寨縣北部,是進出丹寨縣的北大門,四面群山環繞,山青水秀,景色宜人。山無樹不清,巖無洞不奇,谷無水不秀,石無文不美

- 07-27

- 以青春共“葡”發展 以本領同“萄”振興

- 2023年7月23日,山東農業大學經濟管理學院(商學院)鄉村振興實踐團隊赴山東省高密市闞家鎮松興屯用青春書寫實踐故事

- 07-27

- 多彩墻繪進葛巷,美麗鄉村展新顏 ——南京工程學院經管院“

- 為進一步貫徹黨的二十大精神,積極響應國家鄉村振興號召,大力推進美麗鄉村建設,提高村民保護環境的意識。

- 07-27

- 梨花通古村,古韻問鄒堂 ——廣財“百千萬工程”突擊隊助力

- 為響應廣東青年大學生“百千萬工程”突擊隊行動項目的號召,弘揚中華優秀傳統文化,助力鄉村振興

- 07-27

- 鄉村振興下的云南省宣威市板橋街道城鄉變化調查報告

- 近年來,在鄉村振興戰略的支持下,我國農村開始發生新變化,其中也包括我的家鄉宣威市板橋街道。在鄉村振興的支持下,宣威市板橋街道現

- 07-27

- 訪后塘村茶企,知鄉村振興路——華南師范大學地理科學學院青

- 國以民為本,民以食為天。為深入貫徹黨的二十大有關“三農”工作重要論述,感悟脫貧攻堅取得的偉大成果

- 07-27

- 蔬菜新種走下鄉,栽培技術入田野

- 07-27

- 學習民間藝術,助力鄉村振興

- 非物質文化遺產是我國寶貴的文化財富,也是我們應該高度重視和竭力傳承的寶貴遺產。在這次暑期社會實踐中,我們團隊深入安徽省宣城市廣

- 07-27

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺