青春力量點(diǎn)亮“牧光小鎮(zhèn)”:大學(xué)生志愿者助力高青縣打造鄉(xiāng)村振興綠色引擎

--數(shù)字農(nóng)業(yè)與清潔能源融合,看淄博鄉(xiāng)村如何書寫“雙碳”答卷?看志愿服務(wù)如何為“光伏+黑牛”注入活力?

在淄博市高青縣唐坊鎮(zhèn)的廣袤田野上,一排排光伏板在陽(yáng)光下熠熠生輝,板下卻不是閑置的土地——成群的黑牛悠然啃食牧草,智能傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)著土壤濕度和光照強(qiáng)度。這一“牧光互補(bǔ)”的生動(dòng)場(chǎng)景,正是唐坊鎮(zhèn)推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新實(shí)踐。近日,山東財(cái)經(jīng)大學(xué)志愿者隨當(dāng)?shù)爻?wù)副鎮(zhèn)長(zhǎng)孫學(xué)波探訪紐瀾地(黑牛)數(shù)字農(nóng)業(yè)展示中心,見(jiàn)證“光伏+畜牧+數(shù)字化”三產(chǎn)融合如何重塑鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)生態(tài)鏈。

(一)“陽(yáng)光牧場(chǎng)”背后的技術(shù)革命 “我們通過(guò)抬高光伏支架、拉大板間距,既保障發(fā)電效率,又為牧草生長(zhǎng)和黑牛養(yǎng)殖騰出空間。”唐坊鎮(zhèn)常務(wù)副鎮(zhèn)長(zhǎng)孫學(xué)波介紹道。華能高青唐坊牧光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目一期規(guī)劃容量100兆瓦,總投資4.2億元,占地面積1500畝,建成數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)牛棚196座、220kV升壓站以及11.3公里送輸線路,一期工程現(xiàn)已基本建成并部分投入使用,預(yù)計(jì)8月底前實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。項(xiàng)目全部投產(chǎn)后,將成為淄博市加快綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的樣板工程和“光伏+”的標(biāo)桿示范項(xiàng)目,具有較強(qiáng)的復(fù)制推廣意義。

此項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了牧光高度融合發(fā)展。項(xiàng)目充分利用牛棚頂部閑置空間,光伏組件作為牛棚頂部材料,既能使光伏組件排布緊密,增加發(fā)電容量占比,又不影響牛的養(yǎng)殖空間,能夠真正實(shí)現(xiàn)“上能發(fā)電、下能養(yǎng)殖”的高度融合,在用地緊張的形勢(shì)下,實(shí)現(xiàn)了土地的集約高效利用。“牧光互補(bǔ)”模式既具有無(wú)污染零排放的發(fā)電能力,又不額外占用土地,可實(shí)現(xiàn)土地立體化增值利用,同時(shí)還間接促成了養(yǎng)殖棚舍向集約化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展,實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)展和牧業(yè)生產(chǎn)雙贏。項(xiàng)目一期投入使用后,可實(shí)現(xiàn)高青黑牛及能繁母牛存欄量達(dá)到5萬(wàn)頭規(guī)模,同時(shí)每年可提供清潔電能1.1億度,實(shí)現(xiàn)銷售收入4千萬(wàn)元,年利稅1200萬(wàn)元。

數(shù)字技術(shù)的加持更讓效益倍增。在展示中心大屏上,每頭黑牛的耳標(biāo)編號(hào)、運(yùn)動(dòng)軌跡、健康數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新,光伏發(fā)電效率、土壤碳匯量等指標(biāo)一目了然。“通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈技術(shù),消費(fèi)者掃碼即可追溯牛肉從牧場(chǎng)到餐桌的全生命周期。”項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人表示,這種透明化管理讓產(chǎn)品溢價(jià)提升15%。

(二)綠色經(jīng)濟(jì)惠及民生 項(xiàng)目的落地不僅帶來(lái)生態(tài)效益,更切實(shí)鼓起了農(nóng)民腰包。村民不僅有土地流轉(zhuǎn)租金的收入,而且有在牧場(chǎng)務(wù)工的收入,還有村集體分紅。華能集團(tuán)支付近億元棚頂租金給合作企業(yè),并幫助合作企業(yè)建設(shè)牛棚棚頂,極大降低了合作企業(yè)的土地租金和建設(shè)成本,為紐瀾地集團(tuán)構(gòu)建“企業(yè)+合作社+養(yǎng)殖戶”訂單式免費(fèi)入園養(yǎng)殖合作模式奠定了基礎(chǔ)。黨支部領(lǐng)辦的合作社入園免費(fèi)養(yǎng)殖,不僅解決了合作社養(yǎng)殖場(chǎng)地的問(wèn)題,還能在養(yǎng)殖用工解決村民就業(yè)、青儲(chǔ)飼料變現(xiàn)利用等方面有效增加周邊群眾收入,黑牛養(yǎng)殖合作社每年拿出5%利潤(rùn)分紅給村集體,年可增加村集體收入近20萬(wàn)元,真正創(chuàng)新探索出了實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興和共同富裕的新路徑。

(三)環(huán)境改善效益可觀項(xiàng)目一期工程并網(wǎng)發(fā)電后,年可節(jié)約標(biāo)煤3.57萬(wàn)噸,減少二氧化碳排放9.29萬(wàn)噸,減少二氧化硫排放785.9噸,減少氮氧化物排放357噸。項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后,每年平均上網(wǎng)電量將達(dá)到3.87億千瓦時(shí),相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤11.5萬(wàn)噸,減少二氧化碳、二氧化硫等排放量30.4萬(wàn)噸,環(huán)境效益顯著,有利于打造形成資源節(jié)約和保護(hù)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式,持續(xù)推進(jìn)全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,同時(shí)這也是貫徹落實(shí)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略和山東省深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的具體實(shí)踐。

(四)青年志愿力量注入鄉(xiāng)村振興 在調(diào)研過(guò)程中,山東財(cái)經(jīng)大學(xué)志愿者參與了光伏電站設(shè)備巡檢,記錄發(fā)電數(shù)據(jù)、檢查組件清潔度及線路安全,協(xié)助處理簡(jiǎn)單故障(如組件遮擋清理、逆變器運(yùn)行監(jiān)測(cè)),保障電站高效運(yùn)行。

針對(duì)參與光伏項(xiàng)目的村民,設(shè)計(jì)涵蓋收入變化、就業(yè)機(jī)會(huì)、生活便利性等維度的問(wèn)卷,結(jié)合入戶訪談,收集村民對(duì)項(xiàng)目收益分配、政策透明度的真實(shí)反饋。

“牧光互補(bǔ)不是簡(jiǎn)單疊加,而是要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)‘1+1>2’的協(xié)同效應(yīng)。”唐坊鎮(zhèn)常務(wù)副鎮(zhèn)長(zhǎng)表示,加強(qiáng)數(shù)字農(nóng)業(yè)與清潔能源融合,讓淄博鄉(xiāng)村書寫“雙碳”答卷,增加民生福祉,助力鄉(xiāng)村振興。

- 青春力量點(diǎn)亮“牧光小鎮(zhèn)”:大學(xué)生志愿者助力高青縣打造鄉(xiāng)村振興綠色引擎

- 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)志愿者赴淄博高青縣唐坊鎮(zhèn),調(diào)研"牧光互補(bǔ)"生態(tài)農(nóng)業(yè)模式,參與光伏板智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)搭建與牧場(chǎng)廢棄物資源化實(shí)踐,在副鎮(zhèn)長(zhǎng)指

- 03-19

- 助力家鄉(xiāng)發(fā)展 點(diǎn)亮青春之光

- 為了家鄉(xiāng)發(fā)展,“光明”實(shí)踐團(tuán)成員于2025年1月15日-2025年1月24日來(lái)到了山東省德州市平原縣龍門街道辦事處光明社區(qū)開(kāi)展了為期10天的社

- 03-17

- 法治隨行 泰州市地方性法規(guī)普法活動(dòng)走進(jìn)泰州客運(yùn)南站

- 2025年3月15日,為進(jìn)一步增強(qiáng)公眾對(duì)地方性法規(guī)的了解,提高法治意識(shí)

- 03-16

- 2025杭電圣光機(jī)寒實(shí)陽(yáng)光小隊(duì)返校開(kāi)展學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)

- 在2025年寒假凜冽的寒風(fēng)中,一場(chǎng)跨越高校與中學(xué)的溫暖對(duì)話在線上線下同時(shí)展開(kāi)。杭州電子科技大學(xué)"嘉興市第四高級(jí)中學(xué)感恩實(shí)踐團(tuán)"以"1+

- 03-14

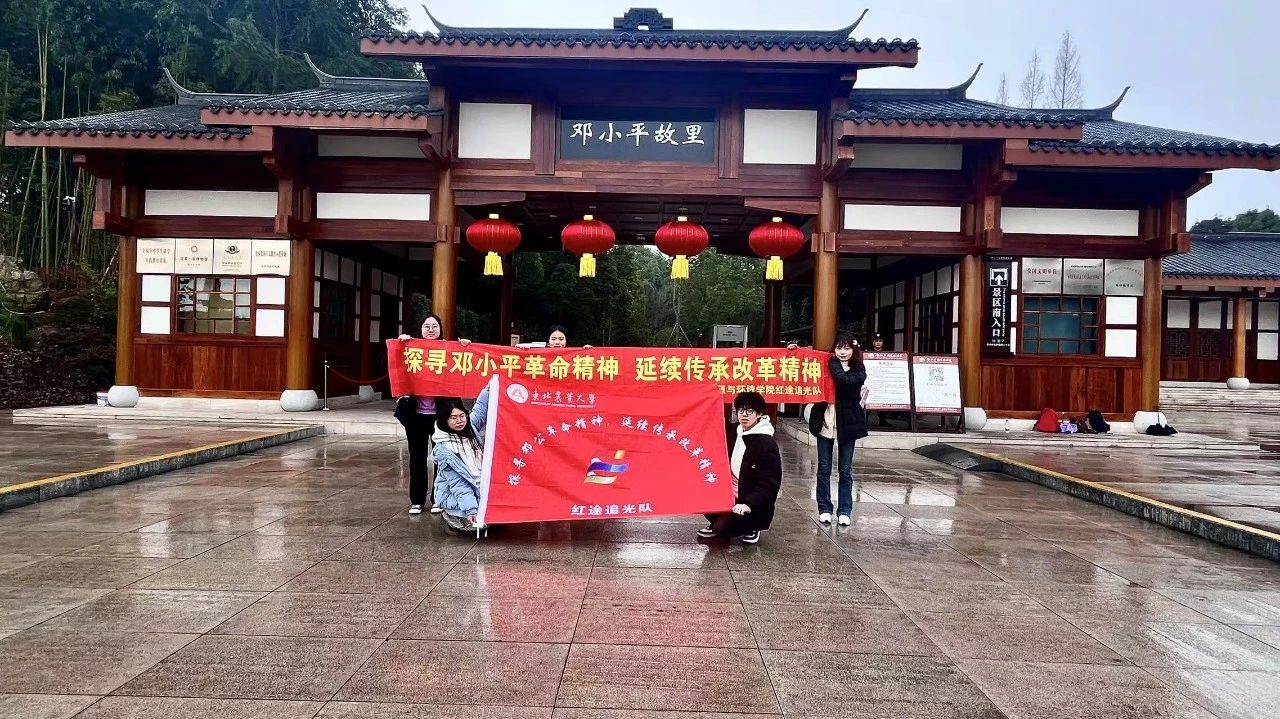

- 探尋鄧小平精神印記,傳承改革奮進(jìn)力量

- 探尋鄧小平革命精神 延續(xù)傳承改革精神

感悟初心 | 以史為鑒 |重振信念 - 03-11

- 紅色精神閃耀廣安中學(xué)

- 近日,東北農(nóng)業(yè)大學(xué)的三下鄉(xiāng)實(shí)踐隊(duì)伍紅途追光隊(duì)奔赴廣安中學(xué),開(kāi)展了一場(chǎng)別開(kāi)生面的紅色精神宣講活動(dòng)。此次活動(dòng)以 “探尋鄧小平革命精

- 03-11

- 追尋偉人足跡,傳承改革精神

- 在中國(guó)革命和建設(shè)的歷史長(zhǎng)河中,鄧小平同志以其卓越的智慧和偉大的改革精神,引領(lǐng)中國(guó)走向繁榮富強(qiáng)。為紀(jì)念鄧小平同志120周年誕辰,學(xué)

- 03-11

- 聊城大學(xué):紙盒無(wú)限,創(chuàng)意新生

- 為幫助兒童清晰地認(rèn)識(shí)和有效地管理自己的情緒,激發(fā)他們的創(chuàng)意潛能,3月1日,化學(xué)化工學(xué)院陽(yáng)光之翼志愿者協(xié)會(huì)于聊城市柳園街道平安社區(qū)

- 03-09

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)