多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

黃河奔騰孕文化魂,海洋浩瀚鑄文明根

發布時間:2025-02-13 閱讀: 一鍵復制網址

黃河奔騰孕文化魂,海洋浩瀚鑄文明根

為深入貫徹 “十四五” 規劃中關于文化傳承創新和區域協調發展的理念,助力深入挖掘黃河文化蘊含的時代價值,曲阜師范大學地理與旅游學院耕海牧漁實踐隊于1月22日走進東營市黃河文化博物館進行參觀調研。

近年來,隨著國家對黃河流域生態保護和高質量發展戰略的深入推進,黃河流域生態保護和高質量發展上升為重大國家戰略,東營作為黃河入海的關鍵節點,在黃河流域生態環境保護,弘揚黃河文化與海洋文化融合特色文化,推動黃河流域高質量發展起著重要作用。

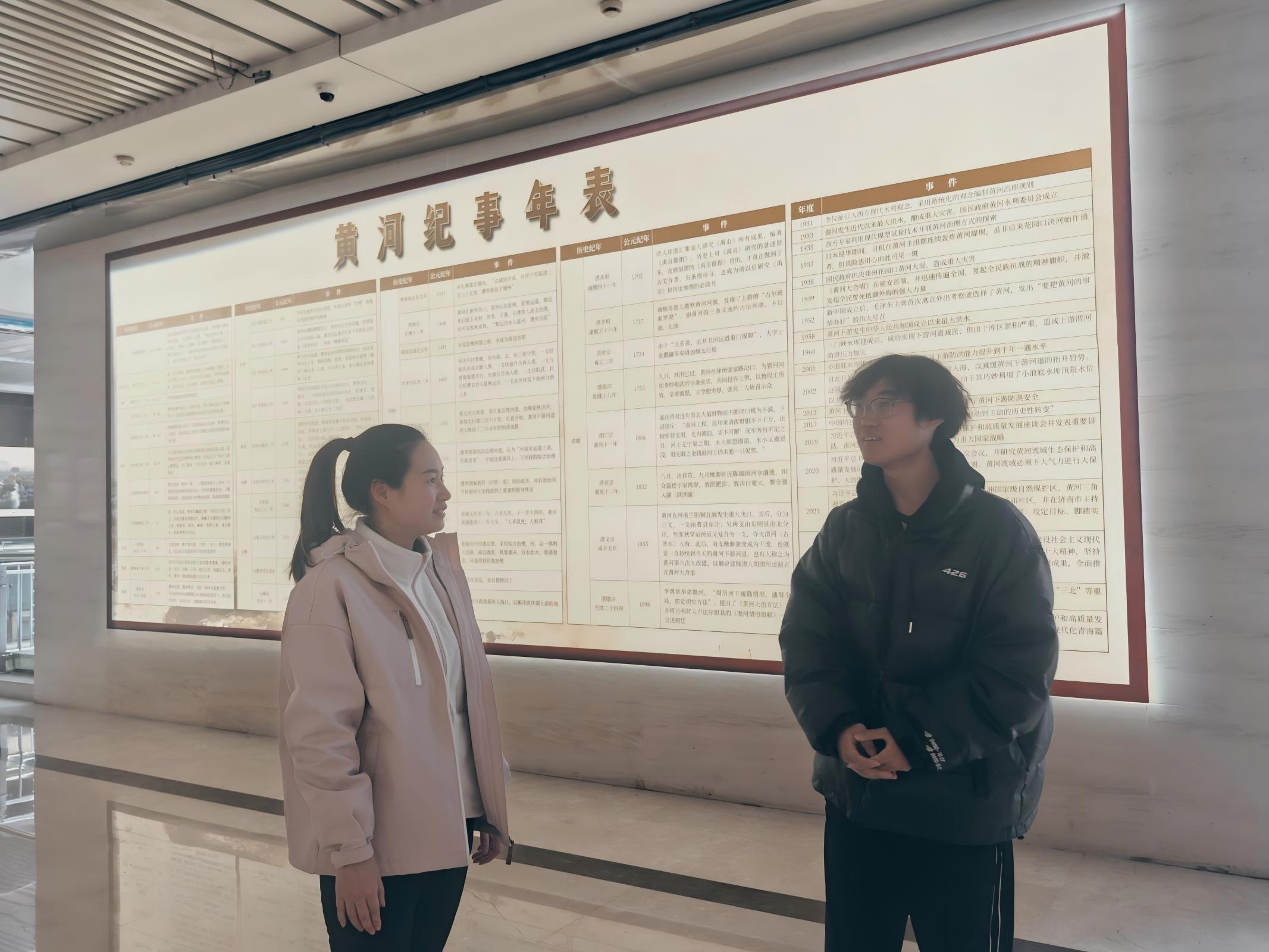

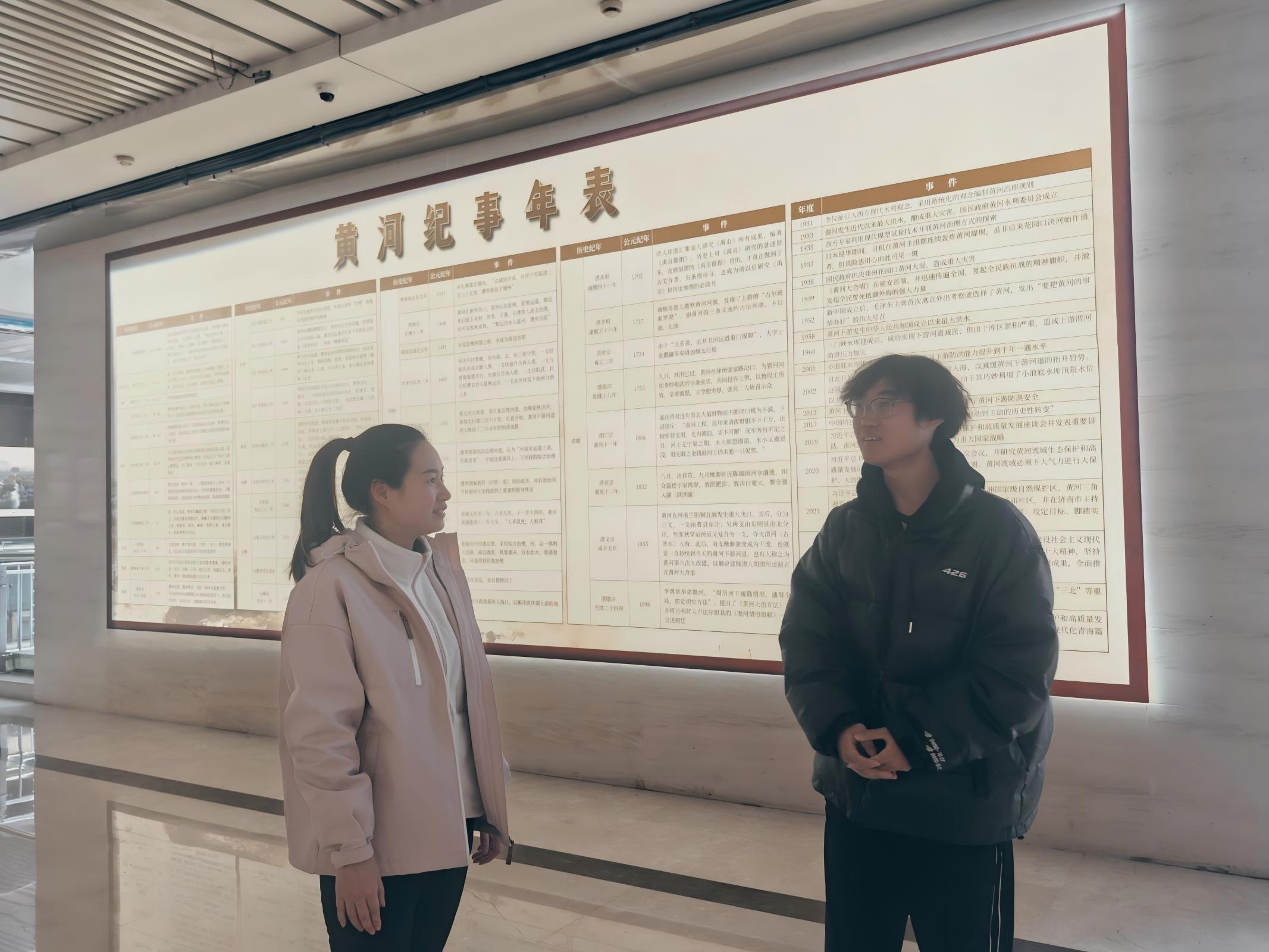

實踐隊一行踏入黃河文化博物館,一面巨大的“黃河紀事年表”展板呈現在眼前。展板上以編年體形式,詳細記錄了黃河相關的重要事件。從大禹治水時期人們為應對黃河水患所采取的措施,到歷代諸如漢代瓠子堵口、明代潘季馴治河等重大治理工程,以及新中國成立后實施的一系列科學治理與開發項目,如三門峽水利樞紐工程、小浪底水利樞紐工程的建設等內容,均有清晰呈現。通過現場工作人員的講解,實踐隊員了解到不同時代黃河治理的背后,反映的是當時的社會生產力水平、科技發展程度以及人們對自然規律的認識水平。

圖為工作隊員為實踐隊員講解黃河紀事年表。張孜碩 供圖

通過對“黃河紀事年表”的學習,實踐隊對黃河在中華民族歷史發展進程中的重要性有了更為直觀和深刻的認識,為后續深入探究黃河文化與海洋文化的融合奠定了基礎。早在春秋戰國時期,東營地區憑借黃河入海口獨特的地理優勢,坐擁豐富的地下鹵水和廣袤灘涂資源,鹽業便已成為齊國經濟的重要支柱。而今,先進的制鹽工藝讓鹽產品種類日益豐富,不僅滿足了日常食用需求,還在化工、醫藥等多個領域發揮著重要作用。

隨后,實踐隊員來到鹽文化展廳,這里陳列著古代制鹽的各種工具,墻上展板詳細介紹了此地鹽業的輝煌歷史,據《史記·齊太公世家》記載:“太公至國,修政,因其俗,簡其禮,通商工之業,便魚鹽之利,而人民多歸齊,齊為大國。”足見在古代,鹽業便已成為當地經濟的重要支柱,并且與海洋貿易緊密相連。

圖為實踐隊員參觀鹽文化展廳。張業鵬 供圖

不僅如此,黃河入海口獨特的地理環境,孕育了豐富多樣的物產。在博物館的特色物產展示區,“黃河口大閘蟹”“黃河口大米”等特色農產品整齊陳列。這些農產品品質上乘,與其獨具一格的生長環境密切相關。實踐隊員了解到,黃河攜帶泥沙在入海口沉積形成肥沃土地,海洋咸淡水交匯為水產品提供獨特生長條件,當地漁民和農民利用雙重優勢,形成獨具特色的農業和漁業發展模式,不僅產出黃河口獨特的糧食,也是兩種文化在經濟領域融合的生動體現。

圖為黃河口生態大米展示。周鈺晴 供圖

為讓參觀者更直觀感受黃河入海口的魅力,博物館運用了先進的多媒體展示技術。實踐隊隊員在互動觸摸屏前詳細了解入海口地理風貌、生態環境和文化景觀,通過VR體驗身臨其境目睹黃河奔騰入海和濕地秀美風光,對入海口文化有了更深刻、立體的認識。

此次參觀黃河文化博物館活動,對于耕海牧漁實踐隊的隊員們來說收獲頗豐,實踐隊隊員劉懿萱表示:“這次參觀讓我大開眼界,深刻感受到了兩種文化在黃河入海口的獨特魅力。這種文化的交融不僅體現在歷史、民俗和經濟等方面,還對當地的生態環境和社會發展產生了深遠的影響。”

黃河奔騰,孕育出中華民族的文化之魂;海洋寬廣,迎接著每一位懷揣夢想的游子歸來。耕海牧漁實踐隊此次對黃河文化博物館的探訪,深刻揭示了黃河文化與海洋文化在東營這一黃河入海關鍵節點的獨特融合現象,不僅展現了兩種文化在地理、生態、經濟和社會等方面的深遠影響,更強調了文化傳承與創新的重要性。耕海牧漁實踐隊將加強對這一文化融合現象的研究與思考,為推動兩種文化的傳承與創新、促進區域協調發展和提升國家文化軟實力貢獻智慧與力量。(通訊員 趙昌遠)

圖為實踐隊員合影。趙昌遠 供圖

為深入貫徹 “十四五” 規劃中關于文化傳承創新和區域協調發展的理念,助力深入挖掘黃河文化蘊含的時代價值,曲阜師范大學地理與旅游學院耕海牧漁實踐隊于1月22日走進東營市黃河文化博物館進行參觀調研。

近年來,隨著國家對黃河流域生態保護和高質量發展戰略的深入推進,黃河流域生態保護和高質量發展上升為重大國家戰略,東營作為黃河入海的關鍵節點,在黃河流域生態環境保護,弘揚黃河文化與海洋文化融合特色文化,推動黃河流域高質量發展起著重要作用。

實踐隊一行踏入黃河文化博物館,一面巨大的“黃河紀事年表”展板呈現在眼前。展板上以編年體形式,詳細記錄了黃河相關的重要事件。從大禹治水時期人們為應對黃河水患所采取的措施,到歷代諸如漢代瓠子堵口、明代潘季馴治河等重大治理工程,以及新中國成立后實施的一系列科學治理與開發項目,如三門峽水利樞紐工程、小浪底水利樞紐工程的建設等內容,均有清晰呈現。通過現場工作人員的講解,實踐隊員了解到不同時代黃河治理的背后,反映的是當時的社會生產力水平、科技發展程度以及人們對自然規律的認識水平。

圖為工作隊員為實踐隊員講解黃河紀事年表。張孜碩 供圖

通過對“黃河紀事年表”的學習,實踐隊對黃河在中華民族歷史發展進程中的重要性有了更為直觀和深刻的認識,為后續深入探究黃河文化與海洋文化的融合奠定了基礎。早在春秋戰國時期,東營地區憑借黃河入海口獨特的地理優勢,坐擁豐富的地下鹵水和廣袤灘涂資源,鹽業便已成為齊國經濟的重要支柱。而今,先進的制鹽工藝讓鹽產品種類日益豐富,不僅滿足了日常食用需求,還在化工、醫藥等多個領域發揮著重要作用。

隨后,實踐隊員來到鹽文化展廳,這里陳列著古代制鹽的各種工具,墻上展板詳細介紹了此地鹽業的輝煌歷史,據《史記·齊太公世家》記載:“太公至國,修政,因其俗,簡其禮,通商工之業,便魚鹽之利,而人民多歸齊,齊為大國。”足見在古代,鹽業便已成為當地經濟的重要支柱,并且與海洋貿易緊密相連。

圖為實踐隊員參觀鹽文化展廳。張業鵬 供圖

不僅如此,黃河入海口獨特的地理環境,孕育了豐富多樣的物產。在博物館的特色物產展示區,“黃河口大閘蟹”“黃河口大米”等特色農產品整齊陳列。這些農產品品質上乘,與其獨具一格的生長環境密切相關。實踐隊員了解到,黃河攜帶泥沙在入海口沉積形成肥沃土地,海洋咸淡水交匯為水產品提供獨特生長條件,當地漁民和農民利用雙重優勢,形成獨具特色的農業和漁業發展模式,不僅產出黃河口獨特的糧食,也是兩種文化在經濟領域融合的生動體現。

圖為黃河口生態大米展示。周鈺晴 供圖

為讓參觀者更直觀感受黃河入海口的魅力,博物館運用了先進的多媒體展示技術。實踐隊隊員在互動觸摸屏前詳細了解入海口地理風貌、生態環境和文化景觀,通過VR體驗身臨其境目睹黃河奔騰入海和濕地秀美風光,對入海口文化有了更深刻、立體的認識。

此次參觀黃河文化博物館活動,對于耕海牧漁實踐隊的隊員們來說收獲頗豐,實踐隊隊員劉懿萱表示:“這次參觀讓我大開眼界,深刻感受到了兩種文化在黃河入海口的獨特魅力。這種文化的交融不僅體現在歷史、民俗和經濟等方面,還對當地的生態環境和社會發展產生了深遠的影響。”

黃河奔騰,孕育出中華民族的文化之魂;海洋寬廣,迎接著每一位懷揣夢想的游子歸來。耕海牧漁實踐隊此次對黃河文化博物館的探訪,深刻揭示了黃河文化與海洋文化在東營這一黃河入海關鍵節點的獨特融合現象,不僅展現了兩種文化在地理、生態、經濟和社會等方面的深遠影響,更強調了文化傳承與創新的重要性。耕海牧漁實踐隊將加強對這一文化融合現象的研究與思考,為推動兩種文化的傳承與創新、促進區域協調發展和提升國家文化軟實力貢獻智慧與力量。(通訊員 趙昌遠)

圖為實踐隊員合影。趙昌遠 供圖

作者:趙昌遠 來源:原創

掃一掃 分享悅讀

- 黃河奔騰孕文化魂,海洋浩瀚鑄文明根

- 為深入貫徹 “十四五” 規劃中關于文化傳承創新和區域協調發展的理念,助力深入挖掘黃河文化蘊含的時代價值,曲阜師范大學地理與旅游學

- 02-13

- 洞察數字經濟時代大學生創業:調研中的收獲與思考

- 02-13

- 長輩漂城傾愛意,兒孫繞膝暖親懷

- 02-12

- 背井離鄉的守望者

- 02-12

- 關注“老漂”生活,共鑄溫暖社區

- 02-12

- 探濤雒魚燈歷史,傳華夏非遺匠心

- 曲阜師范大學“魚燈探源·雒韻興揚”團隊奔赴濤雒古鎮,探尋魚燈自明初起的歷史,師從成師傅學習制作工藝,深入調研其文化意義,并計劃

- 02-12

- 濤雒魚燈:溯源歷史,續寫漁家燈火新章

- 1月10日,曲阜師范大學“魚燈探源·雒韻興揚”團隊赴日照濤雒鎮調研濤雒魚燈。該技藝因工業化沖擊瀕危,團隊向成師傅學藝,在實踐中體

- 02-12

- 行知故里四城聯動,紅色研學賡續育人華章

- 從虎踞龍盤的南京,到鐘靈毓秀的歙縣,從山環水繞的重慶,再到海納百川的上海,每一步足跡都承載著深深的觸動與感悟,讓我對陶行知先生

- 02-11

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺