多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

一場跳進“非遺竹編文化“的旅行

發布時間:2024-09-28 閱讀: 一鍵復制網址

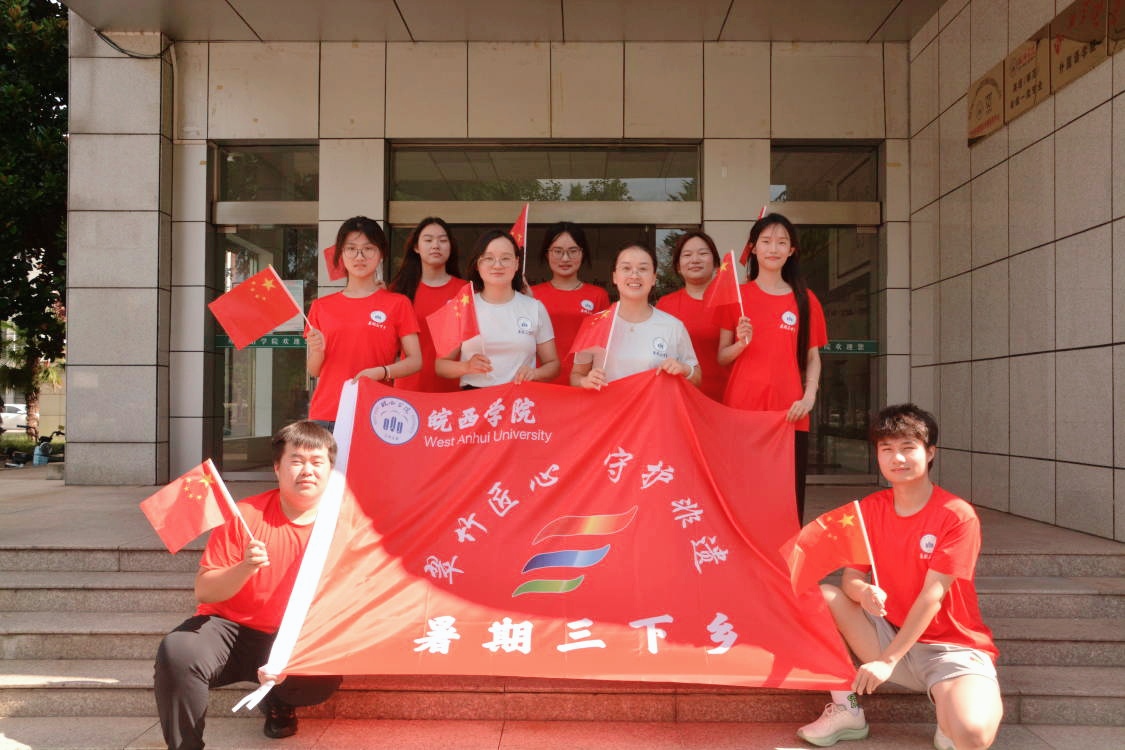

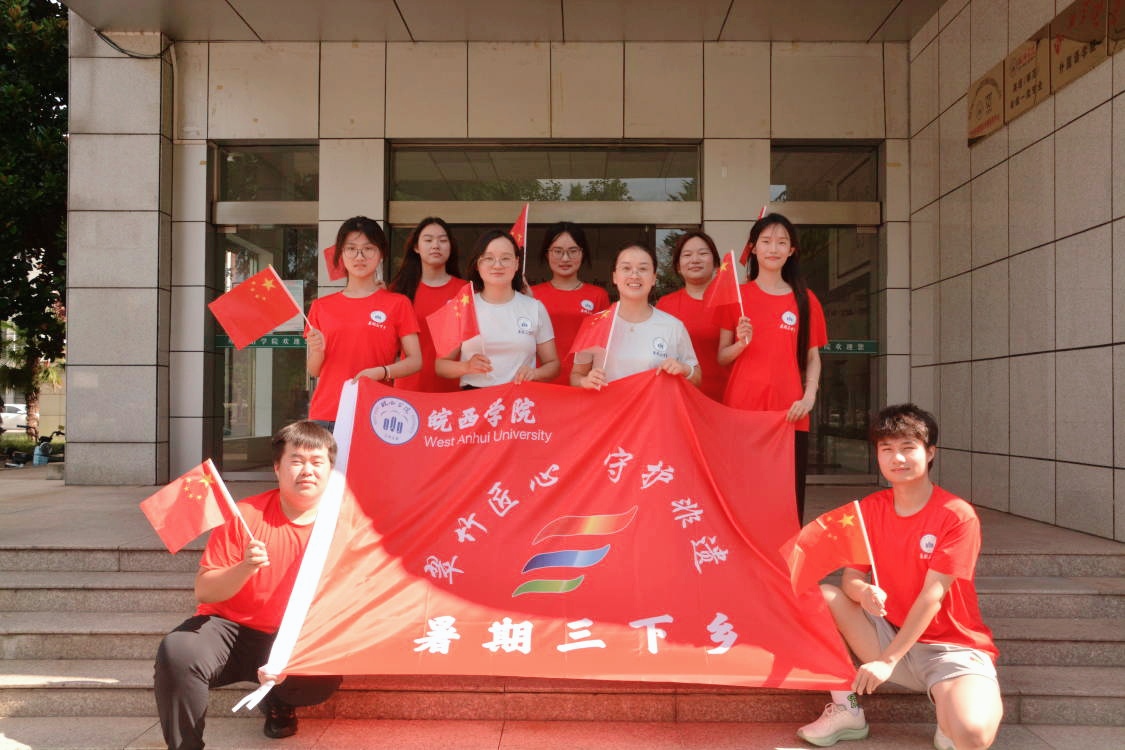

7月7日,皖西學院外國語學院“翠竹匠心守護非遺”暑期社會實踐團走進獨山鎮游芳沖村,以“鄉村支教顯擔當,守護非遺促振興”為志愿服務宗旨,發揮專業和能力特長,為村里的孩子們開展豐富多彩、寓教于樂的暑期課堂;同時肩負非遺文化傳承的責任使命,走進康寧竹編廠,潛心學習非遺文化竹編技藝。

7月7日下午,實踐團的成員們抵達游芳沖村,在當地村民和村委會支持下,鄉村暑期七彩支教課堂正式開幕。開班前,為促進感情、增進信任關心,實踐團成員以生動活潑的語言,別開生面的形式,向孩子們自我介紹,相互認識,進一步拉近距離。在七彩支教課程中,實踐團成員們每天科學規劃課程安排,一方面批改和輔導完成暑期作業,另一方面,結合孩子們的興趣愛好和英語知識學習特點,開展了系列寓教于樂的英語課程,例如組織觀看英文電影小視頻,參與擊鼓傳花、英文版逛三園等游戲,學習英語單詞,掌握語法知識。

7月8日,實踐團成員來到村里的康寧竹編廠,在六安市非遺竹編傳承人鄒紅的帶領下了解了竹編的歷史淵源、制作方式、發展現狀等,并參觀了鄒紅老師的工作室,領略了竹編藝術品的魅力,增進了實踐團成員對傳統竹編工藝的了解和尊重。此外,為進一步傳播非遺竹編這一手藝,實踐團利用現場直播的方式記錄下實踐團的竹編體驗。在竹編老師的悉心指導下,實踐團成員通過不斷的嘗試和調整,最終完成了一件件精美的竹編掛件,讓隊員們在學習竹編的基本技巧中,深刻理解竹編藝術的精髓。

7月9日,實踐團成員及十余名孩子在鄒紅老師的帶領下,學習竹編工藝。鄒紅老師向實踐團成員及孩子們展示并講解了竹籃的編織制作流程,實踐團成員與孩子們躍躍欲試,竹條在手指間翻飛、穿梭著。經過反復嘗試,隊員及孩子們逐漸掌握了“壓一挑三”“挑二壓二”等簡單的平面竹編技巧,幾根纖細的竹條在手指間慢慢穿過縫隙,在穿、挑、壓間,宛如一根根飄逸的絲帶,縱橫交錯間滲透自然之美、文化魅力,編織出一幅幅精美的圖案。在制作過程中,隊員們及孩子們不僅能夠感受到勞動的樂趣,提高了對竹編藝術的認知和了解,還能夠感悟到工匠精神,領略了中國傳統文化的魅力。

7月10日,為了解六安本地非遺竹編的傳承與保護,實踐團成員在獨山鎮及游芳沖村開展了調查活動。烈日下,隊員們實地走訪調查了將近100人,通過訪談和問卷等方式,調查當地居民對非遺竹編文化的了解,以及他們對竹編產品的需求情況等。實踐團成員王娜娜對非遺竹編傳承人鄒紅老師也進行了深度訪談。鄒紅老師提到,竹編對于她來說不僅僅是一項解決溫飽的手藝,更是一門承載著文化傳承的藝術,不僅能夠傳承祖先的智慧和創造力,還能夠為后代留下寶貴的文化遺產,希望有更多的青年人能夠關注并參與竹編工藝。

7月11日,實踐團成員來到紅齊茶場。在游芳沖村村書記的介紹下了解茶場歷史,體驗炒茶工藝。此外,為進一步加強實踐團成員及孩子們對茶文化的了解,游芳沖村聯合科技特派員為大家帶來了一場別開生面的茶藝課程。在茶藝老師的指導下,隊員及孩子們紛紛動手嘗試,溫盞溫筅,放入茶膏,在一次次注水與擊拂中,茶色漸去、茶沫漸起。大家以淺色的沫餑為紙、茶膏為墨,在茶面上慢慢勾勒,點茶成畫。伴隨沁入心扉的茶香,共同體驗感受傳統茶文化的獨特魅力。

習近平總書記強調要加強非物質文化遺產保護和傳承,積極培養傳承人,讓非物質文化遺產綻放出更加迷人的光彩。千百年來,中國文人將竹子作為清高自潔的象征,竹子被賦予的堅毅、清廉等精神,又有“廉竹”等美譽。獨山竹編更是承載著這份“清廉”,一代代傳承下去。看似樸素的竹條,在堅守初心,勤勉的傳承人手中可以變換成各種各樣的生動且活潑的實物動態。“竹衰不變結,花落有余香”,竹編可以變幻多樣,但是其韌勁不變,其內核不變,堅守初心而形式多變的廉潔是重要的竹編文化內涵。

竹編傳承人在堅守這一根本內涵的基礎上,充分分析時與勢,制作出新奇又豐富多樣的文創產品。同時實踐團成員充分利用自身專業優勢,結合新媒體技術,開拓了豐富多樣的傳播方式,激發了傳統竹編手藝的活力,有利于促進獨山鎮竹編文化經濟的發展,助力鄉村振興。雖然活動時間不長,但志愿者們紛紛表示此次體驗文化、學習非遺的活動,深刻了解中國優秀傳統非遺文化的傳承與發展現狀,吸引了更多年輕人關注非遺,為文化傳承發展貢獻了一份青年人的力量,真正做到“傳承非遺文化,助力鄉村振興”。

7月7日下午,實踐團的成員們抵達游芳沖村,在當地村民和村委會支持下,鄉村暑期七彩支教課堂正式開幕。開班前,為促進感情、增進信任關心,實踐團成員以生動活潑的語言,別開生面的形式,向孩子們自我介紹,相互認識,進一步拉近距離。在七彩支教課程中,實踐團成員們每天科學規劃課程安排,一方面批改和輔導完成暑期作業,另一方面,結合孩子們的興趣愛好和英語知識學習特點,開展了系列寓教于樂的英語課程,例如組織觀看英文電影小視頻,參與擊鼓傳花、英文版逛三園等游戲,學習英語單詞,掌握語法知識。

7月8日,實踐團成員來到村里的康寧竹編廠,在六安市非遺竹編傳承人鄒紅的帶領下了解了竹編的歷史淵源、制作方式、發展現狀等,并參觀了鄒紅老師的工作室,領略了竹編藝術品的魅力,增進了實踐團成員對傳統竹編工藝的了解和尊重。此外,為進一步傳播非遺竹編這一手藝,實踐團利用現場直播的方式記錄下實踐團的竹編體驗。在竹編老師的悉心指導下,實踐團成員通過不斷的嘗試和調整,最終完成了一件件精美的竹編掛件,讓隊員們在學習竹編的基本技巧中,深刻理解竹編藝術的精髓。

7月9日,實踐團成員及十余名孩子在鄒紅老師的帶領下,學習竹編工藝。鄒紅老師向實踐團成員及孩子們展示并講解了竹籃的編織制作流程,實踐團成員與孩子們躍躍欲試,竹條在手指間翻飛、穿梭著。經過反復嘗試,隊員及孩子們逐漸掌握了“壓一挑三”“挑二壓二”等簡單的平面竹編技巧,幾根纖細的竹條在手指間慢慢穿過縫隙,在穿、挑、壓間,宛如一根根飄逸的絲帶,縱橫交錯間滲透自然之美、文化魅力,編織出一幅幅精美的圖案。在制作過程中,隊員們及孩子們不僅能夠感受到勞動的樂趣,提高了對竹編藝術的認知和了解,還能夠感悟到工匠精神,領略了中國傳統文化的魅力。

7月10日,為了解六安本地非遺竹編的傳承與保護,實踐團成員在獨山鎮及游芳沖村開展了調查活動。烈日下,隊員們實地走訪調查了將近100人,通過訪談和問卷等方式,調查當地居民對非遺竹編文化的了解,以及他們對竹編產品的需求情況等。實踐團成員王娜娜對非遺竹編傳承人鄒紅老師也進行了深度訪談。鄒紅老師提到,竹編對于她來說不僅僅是一項解決溫飽的手藝,更是一門承載著文化傳承的藝術,不僅能夠傳承祖先的智慧和創造力,還能夠為后代留下寶貴的文化遺產,希望有更多的青年人能夠關注并參與竹編工藝。

7月11日,實踐團成員來到紅齊茶場。在游芳沖村村書記的介紹下了解茶場歷史,體驗炒茶工藝。此外,為進一步加強實踐團成員及孩子們對茶文化的了解,游芳沖村聯合科技特派員為大家帶來了一場別開生面的茶藝課程。在茶藝老師的指導下,隊員及孩子們紛紛動手嘗試,溫盞溫筅,放入茶膏,在一次次注水與擊拂中,茶色漸去、茶沫漸起。大家以淺色的沫餑為紙、茶膏為墨,在茶面上慢慢勾勒,點茶成畫。伴隨沁入心扉的茶香,共同體驗感受傳統茶文化的獨特魅力。

習近平總書記強調要加強非物質文化遺產保護和傳承,積極培養傳承人,讓非物質文化遺產綻放出更加迷人的光彩。千百年來,中國文人將竹子作為清高自潔的象征,竹子被賦予的堅毅、清廉等精神,又有“廉竹”等美譽。獨山竹編更是承載著這份“清廉”,一代代傳承下去。看似樸素的竹條,在堅守初心,勤勉的傳承人手中可以變換成各種各樣的生動且活潑的實物動態。“竹衰不變結,花落有余香”,竹編可以變幻多樣,但是其韌勁不變,其內核不變,堅守初心而形式多變的廉潔是重要的竹編文化內涵。

竹編傳承人在堅守這一根本內涵的基礎上,充分分析時與勢,制作出新奇又豐富多樣的文創產品。同時實踐團成員充分利用自身專業優勢,結合新媒體技術,開拓了豐富多樣的傳播方式,激發了傳統竹編手藝的活力,有利于促進獨山鎮竹編文化經濟的發展,助力鄉村振興。雖然活動時間不長,但志愿者們紛紛表示此次體驗文化、學習非遺的活動,深刻了解中國優秀傳統非遺文化的傳承與發展現狀,吸引了更多年輕人關注非遺,為文化傳承發展貢獻了一份青年人的力量,真正做到“傳承非遺文化,助力鄉村振興”。

(通訊員:聶曉蕊)

作者:聶曉蕊 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- “跳進非遺竹編文化”的旅程

- 2024年7月7日,我跟隨著皖西學院外國語學院”鄉村支教顯擔當,守護非遺粗振興“暑期社會實踐團來到安徽省六安市獨山鎮游芳沖村康林竹編

- 09-28

- 一場跳進“非遺竹編文化“的旅行

- 7月7日,皖西學院外國語學院“翠竹匠心守護非遺”暑期社會實踐團走進獨山鎮游芳沖村,以“鄉村支教顯擔當,守護非遺促振興”為志愿服務

- 09-28

- 山東農業大學林學院:鄉村振興走基層,青春聚力正當時

- 為深入了解鄉村振興戰略的實施成效,積極探索以發展鄉村旅游促進鄉村振興的有效途徑,7月15日,山東農業大學林學院“鄉村振興走基層,

- 09-28

- 少年兒童心向黨,真情相伴護成長

- 7月14日至20日,廣西民族大學國際教育學院“紅心東蘭行”實踐團深入廣西河池東蘭縣仁義村,開展暑期兒童安全教育活動,為鄉村兒童安全

- 09-27

- 黃山學院:三下鄉,為青春添上美麗的底色

- 暑期三下鄉活動,獲得了學院的認可,得到了留守兒童的肯定。

- 09-27

- “三下鄉”社會實踐:推進鄉村振興,東大青年在行動

- 09-27

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺