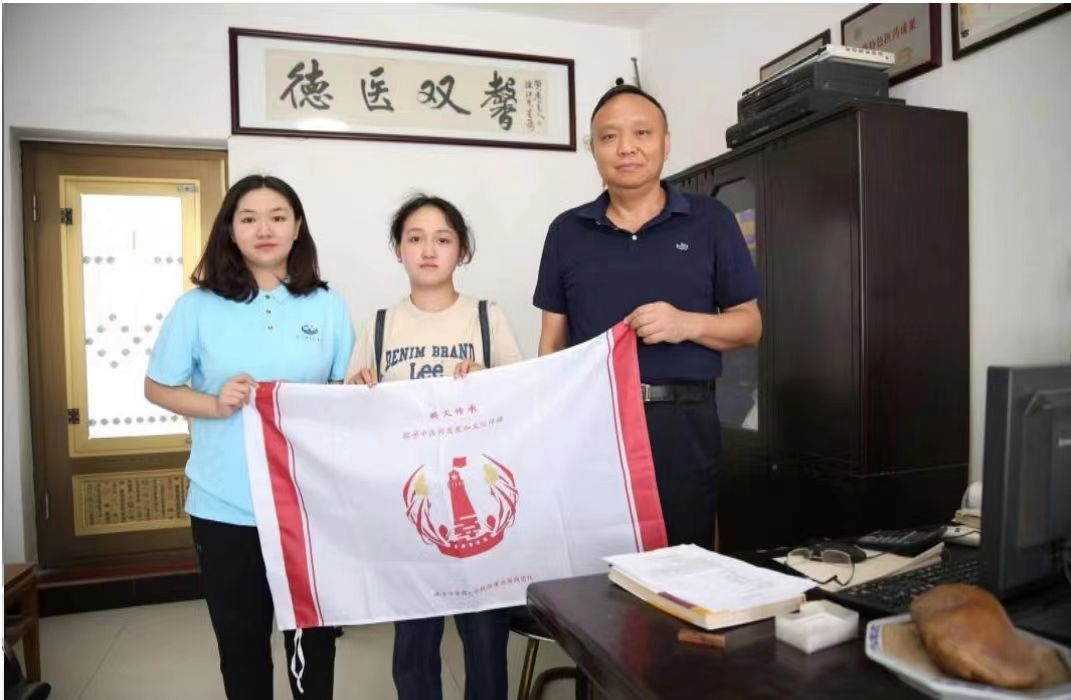

南中醫三下鄉:“篤行有為,篤靜悟初”薪火實踐團專訪“徐乙東膏藥”江蘇省鹽城市非遺傳承人徐江先生

徐江,八師公第十三代傳人,從醫四十六年,有扎實的學術背景,熟悉各種膏藥的用途及熬制過程,創辦的鹽城新興場膏藥(徐氏膏藥),被評為第四批市級非物質文化遺產代表性項目名錄傳統醫藥類項目。

在2009年獲得“非物質文化遺產”的榮譽后,“徐乙東膏藥”的后人并沒有躺在功勞簿上,沒有停止前進的步伐。在遵循古法的同時不斷的創新進步。

徐氏后人在“徐乙東膏藥”的熬制方法上,嚴格按照祖訓古法熬制,精選中藥材,用足時日,針對不同病癥熬制不同功效的膏藥,對每一塊熬制出來的膏藥保質保量。“徐乙東膏藥”的傳承人積極的自發組織起來到鄉鎮進行義診,為基層的百姓解除病痛。“徐乙東膏藥”的傳承人將繼續在治療骨傷的道路不斷前行,發掘傳統醫學的瑰寶,造福大眾。

(1)徐式膏藥的傳承與發展

(2)徐氏膏藥的詮釋

徐氏膏藥是傳統黑膏藥的一種,主要利用麝香、朱砂、冰片、金黃散、丁香等十幾種名貴藥材制成膏藥,根據患處的實際情況,制成特定大小貼于患處,借助藥物對體表形成特定剌激,并通過透皮吸收和經絡剌激,激發并調整體內紊亂的生理功能。早在《山海經》中就記載了羯羊脂,用于涂搽皮膚以防皸裂,可以說是最原始的膏藥。在戰國秦漢時期出現的醫學文獻《黃帝內經》、《神農本草經》、《難經》等著作中都有關于膏藥的記載,起源地應該在今河南省黃帝灣附近。這時的膏藥,是豬脂膏之類的軟膏。

《內經》中記載了一種豬脂膏之類的軟膏,稱之為“豕膏”,用于涂治腋部小潰瘍。魏晉時期煉丹術盛行,膏藥被當做一種煉制仙丹的副產品而著稱于世,由于色黑,又被稱作黑膏藥。到了南北朝時稱膏劑為“膏方”或“薄”。唐代也有“摩膏”的稱謂。明清時代將唐的“煎”改稱為“膏滋”或“膏”,并納入了膏劑的范疇。這樣,的品種更加豐膏劑富了。隨著歷史的發展,膏劑的用途逐漸擴大,不但治外病用膏,治內病也用膏。

進入唐宋時膏藥貼的制備逐漸完善,醫藥大為興盛,膏藥的種類隨之越來越多,治療的范圍也越來越廣,有的用于跌打損傷的止痛散淤,有的用于膿腫癤子的“抽膿拔毒”,得到廣泛使用。直到明清時才成為普遍的用藥之一。繆希雍《炮炙大法》說:“膏者,熬成稠膏也”;龔云林《壽世保元》:“膏者膠也”;都反映了膏劑的形態。到清代,膏藥已經發展成為普遍的民間醫藥,是常用的外治措施之一。

徐先生在采訪中提到,“從西醫學來講,它的解剖學是比較先進的;中醫上在解剖學上是比較欠缺的,這一方面也在向西醫學習,西醫的解剖學對骨傷治療方面有很大的先進性。”

就骨折而言,骨折后伴隨軟組織挫傷會產生嚴重的疼痛,相對輕微的話,通過手法復位,固定之后,可以通過貼徐氏膏藥緩解疼痛、減輕炎癥物質的積聚、穩定肌肉、減輕痙攣,使骨折疼痛減輕,有利于促進恢復,大部分膏藥還有活血化瘀、舒筋散寒功效,可以促進骨折部的血液循環,增加血流量,改善血液循環以后會明顯的促進骨折愈合。應用膏藥還可以對骨折伴隨的軟組織挫傷和神經挫傷有恢復作用。

(4)徐式膏藥的現狀與面臨的挑戰

此外,徐先生在采訪時笑稱,“有時看中醫書像看‘天書’,不知書上所言何意”,可見因為中醫文獻歷史悠久,文言知識方面還存在一定欠缺,過語言關是一道挑戰關,中醫文獻大多以文言文為主,目前還比較缺乏專人將中醫古籍上記載的文言文翻譯為白話文,這就需要肩負理想與使命的青年人擔此大任。徐先生和整個中醫行業都希望將我國傳統中醫文化傳遞給更多新時代青年,對青年寄予厚望。

通過采訪徐氏膏藥的后人,我們了解到中醫的博大精深,作為當代青年,我們應承岐黃薪火,揚中醫文化,我們這回采訪的目的就是讓更多的人了解中醫,走進中醫。——張夢雅

- 湖南師范大學馬院赴長郡雙語實驗中學實習隊協助中學開展升旗儀式

- 5月19日,長郡雙語實驗中學開展室外主題升旗儀式,湖南師范大學思想政治教育系實習老師參與現場秩序維護,聚焦“減災防災,守護生命”

- 05-23

- 山西大學生讓非遺技藝年輕態

- 5月16日,2025山西省大學生“非遺正青春”校園演說大賽特色節目展演在山西大學音樂廳圓滿落幕。

- 05-18

- 客韻采茶映南流——青春聚力護遺脈,博白曲調唱響文化新生

- 在展演中心,團隊對桂南采茶戲自治區級傳承人覃福友進行專訪。

- 05-16

- 廣西師范大學“社交新象思行團”赴廣西民族大學開展專項調研

- 為深入調查研究“搭子社交”這一青年社交新樣態,探析其生成邏輯與發展趨勢

- 05-14

- “民航人”與“非遺人”攜手共筑社區治理紐帶——社區賦能者團隊參加5·8人道公益日”非遺文化市

- 5月8日,社區賦能者團隊參加了人大南營門街道工委、世昌里社區攜手轄區共建單位聯合舉辦“非遺文化進社區匠心傳承潤民心”公益項目成果

- 05-12

- 漢江師范學院環境保護協會百二河巡河志愿活動

- 為踐行生態文明理念,守護城市水脈,漢江師范學院環境保護協會于5月10日組織開展了"百二河巡河護綠"志愿活動。

- 05-12

- 和溪春聲,鄉興有我——解鎖春季打call清溪村的青年新姿勢

- 近期,來自湖南城市學院馬克思主義學院的“紅星清溪,文澤鄉韻”志愿團在謝林港鎮清溪村開展“和溪春聲”主題春季打call活動

- 05-09

- 尋跡開江教育情,深耕支教調研行

- 為深入了解開江縣天師中心小學的實際情況,更好為后續支教工作的科學規劃與高效推進奠定堅實基礎

- 05-08

-

大學生三下鄉投稿平臺