“源”自肖屋,難忘傳承

中國青年網廣東8月11日電(通訊員 卓金城 陳幗俊 鄭彤彤)隨著假期的到來,各地大學生暑期三下鄉活動已經在逐步展開,本次三下鄉活動星火撩“源”暑期三下鄉團隊為踐行中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《關于進一步加強非物質文化遺產保護工作的意見》中所提出積極保護我國非物質文化遺產,于7月17日至7月31日前往廣東省河源市進行實地調研,為保護我國非物質文化遺產做出屬于大學生的一份力,弘揚當代大學生先進知識,用大學生的所學為我國非物質文化遺產的保護與宣傳出力。

廣東職業學院學院星火撩“源”三下鄉暑期實踐隊的第一站來到了廣東省河源市連平縣內的一個小小村落“肖屋村”。

肖屋村本名桐梓園,從明朝天順(1457年至1464年)開始計算,肖屋村的歷史應在550年左右。它深居山中,蕭氏家族在此安居樂業至今已然十幾代,為書寫簡便,村民也從原本的“蕭”姓改寫為同音的“肖”字。據2022年6月22日駐村總結報告所匯報數據,現如今肖屋村內共有142戶村民,總人口706人。在這個遠離城市的小鄉村,人們過著相對安逸的生活,朝而作、暮而歸,自給自足,雖不富裕,但樂在其中。但這個小小的村莊曾經也是一塊富足的臥居之地,因為這里處于新豐江旁,肖屋村村民的先輩用他們的智慧根據地勢創造了現如今我國的非物質文化遺產——“漁梁”。

圖為肖屋村村碑。 中國青年網通訊員 卓金城 攝

經詢問,漁梁是臨近水源的先輩們集眾家智慧而創造的一個捕魚裝置,在我國長達五千年的歷史里,曾出現過許許多多的類似于肖屋漁梁的裝置,這些裝置無不在當時解決了當地人民的糧食問題。但隨著生存地的改變,水域流向的改變,據目前調查而言,能夠傳承至今的非物質文化遺產僅剩現在肖屋村的古法漁梁。肖屋漁梁,在肖屋先輩在此定居之后,為從新豐江中捕撈起魚類來作為飽腹的口糧,在此定居不久后即集眾人的智慧創造出來,現而今肖屋漁梁已然擁有長達500年的歷史,它見證了蕭氏家族的興衰,也見證了我國歷史的更迭。

當詢問村長為何在新豐江內并沒有看到漁梁的存在時,村長說:很不幸,先前不久,因為連天的暴雨,導致了新豐江內水位上漲,漁梁受不住水的沖擊已塌毀。現在在江內只能依稀看到漁梁塌毀之后的殘存。

接而詢問村長,為什么村內老人與孩子較多卻沒怎么見到中青年。村長說:因為肖屋村對今日的社會而言地處偏僻,先前的村民還有出外,去其他地方建造漁梁,當時的人們就還都在村內。現在要貫徹落實國家所推動的“禁漁”,所以中青年們都不再出外建造漁梁,而不再出外建造漁梁了,在村內無事可做,所以說大量中青年都外出打工了。

圖為團隊成員、導師與肖屋村村長座談。 中國青年網通訊員 鄭彤彤 攝

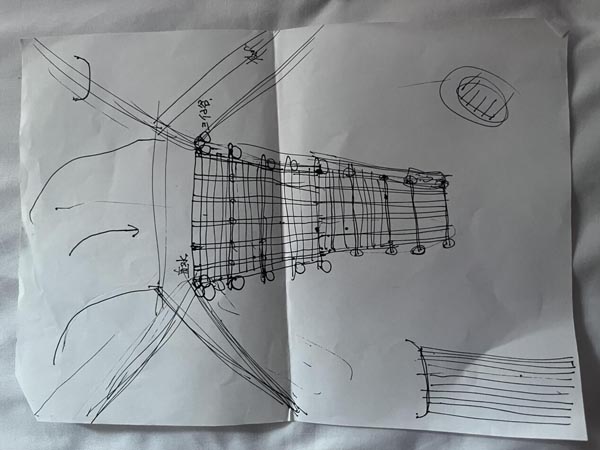

團隊成員詢問“魚梁”是否有獨我的主要特征,村長回答道:肖屋魚梁具有獨特性、稀有性、群體性等特征。獨特性體現在它的結構和材料上,它是由兩排“石籮”和中間的竹排架構造而成,整體呈U形狀,利用水力作用和魚類洄游的原理捕魚,主要材料是木、竹、石、藤;稀有性體現在它是廣東省內為數不多的一座還在使用的魚梁,并且延續了古老的建造方式和捕魚方式;群體性體現在它是肖屋村村民自行分組的眾“梁股”共同修建共同所有,并分工輪換守梁捕魚的群體性活動。

團隊成員再次詢問村長對于漁梁傳承的想法與初心。村長說,初心啊,當時接下這一代傳人的時候,心里面想的只是“這是先輩的智慧,要把先輩的智慧傳承下來,不讓后世之人想起這個非遺之時只能看看檔案,而沒辦法看到先祖智慧的結晶”。后來隨著我的接觸,繼承,我發現漁梁并不是看起來的那么簡易,漁梁的建造是非常注重細節的,這也讓我更加堅定了要讓她傳承下去的決心。現在對于傳承的想法呢,就是想通過各種力量來保護她,不讓她消失在歷史的長河之中,故此,我愿意分享我的一切對于漁梁的知識,絕不藏私。

圖為村長手繪圖。 中國青年網通訊員 陳幗俊 攝

在與村長一番交談之后,團隊也對漁梁有了更深入的了解,漁梁現如今面臨的問題即:

(1)青少年不愿繼承

(2)漁梁的制作耗時較長

(3)因江內魚量的減少,漁梁的經濟效益減弱

(4)漁梁的瀕危鮮為人知

團隊認為,要解決漁梁困境應先把通行的道路修建好,積極拓寬生態旅游經濟。要利用好當代網絡信息傳播技術,通過網絡向更多的人傳播非遺漁梁的知識。團隊亦協助村長規劃了非遺漁梁博物館的陳設,現在正嘗試通過數字化,更好的宣傳漁梁文化。

非遺文化是我國的先輩的智慧結晶,但現今可能有許許多多的非遺文化被人們所忽視,肖屋人民的外出,當代漁梁傳承人僅剩一位。現如今的傳承人也只是希望能夠把非遺文化傳承下去,為此竟沒有絲毫保留的向他人介紹漁梁的建造,這不免讓人沉思,非遺的傳承該何去何從……非物質文化遺產是我國重要的歷史見證,文化成就未來,遺產不容忘懷。保護非遺, 星火撩“源”必將撩起護“源”之火。

圖為團隊在肖屋村調研后與村長合照。 中國青年網通訊員 鄭彤彤 攝

- 湖南師范大學馬院赴長郡雙語實驗中學實習隊協助中學開展升旗儀式

- 5月19日,長郡雙語實驗中學開展室外主題升旗儀式,湖南師范大學思想政治教育系實習老師參與現場秩序維護,聚焦“減災防災,守護生命”

- 05-23

- 山西大學生讓非遺技藝年輕態

- 5月16日,2025山西省大學生“非遺正青春”校園演說大賽特色節目展演在山西大學音樂廳圓滿落幕。

- 05-18

- 客韻采茶映南流——青春聚力護遺脈,博白曲調唱響文化新生

- 在展演中心,團隊對桂南采茶戲自治區級傳承人覃福友進行專訪。

- 05-16

- 廣西師范大學“社交新象思行團”赴廣西民族大學開展專項調研

- 為深入調查研究“搭子社交”這一青年社交新樣態,探析其生成邏輯與發展趨勢

- 05-14

- “民航人”與“非遺人”攜手共筑社區治理紐帶——社區賦能者團隊參加5·8人道公益日”非遺文化市

- 5月8日,社區賦能者團隊參加了人大南營門街道工委、世昌里社區攜手轄區共建單位聯合舉辦“非遺文化進社區匠心傳承潤民心”公益項目成果

- 05-12

- 漢江師范學院環境保護協會百二河巡河志愿活動

- 為踐行生態文明理念,守護城市水脈,漢江師范學院環境保護協會于5月10日組織開展了"百二河巡河護綠"志愿活動。

- 05-12

- 和溪春聲,鄉興有我——解鎖春季打call清溪村的青年新姿勢

- 近期,來自湖南城市學院馬克思主義學院的“紅星清溪,文澤鄉韻”志愿團在謝林港鎮清溪村開展“和溪春聲”主題春季打call活動

- 05-09

- 尋跡開江教育情,深耕支教調研行

- 為深入了解開江縣天師中心小學的實際情況,更好為后續支教工作的科學規劃與高效推進奠定堅實基礎

- 05-08

-

大學生三下鄉投稿平臺