多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

傳承院士精神:禾下逐夢團保豐村暑期實踐

發布時間:2025-07-13 閱讀: 一鍵復制網址

習近平總書記強調,鄉村振興是新時代 “三農” 工作的總抓手,而農業科技與精神傳承能為鄉村振興注入持續動能。7 月 9日至 7 月 11 日,集美大學馬克思主義學院“禾下逐夢團”實踐隊3人深入福建省龍巖市新羅區保豐村,開展以 “傳承院士精神,學習鄉村治理實踐行動” 為主題的暑期社會實踐活動。

第一站:走進保豐村凝慶樓,學習領悟院士精神

7 月 9日實踐隊來到了院士基地,第一站就成為實踐的 “重頭戲”。根據基地的工作人員介紹,實踐隊了解到,在福建省龍巖市新羅區適中鎮保豐村中,一座古樸的建筑凝慶樓承載著特殊的意義 —— 這里不僅是一座富有閩西土樓特色的院士故居,更是集愛國主義教育、新時代文明實踐活動、農業科普教育為一體的綜合性院士基地。

院士基地展廳 謝汝潁通訊員

在工作人員的帶領下,實踐隊員們先后參觀多個展廳,這里不僅展示了謝華安院士研發“汕優63”、福占香等雜交水稻品種的實物,同時通過科普展廳和院士講堂,生動形象地展示了謝華安院士研究雜交水稻的艱辛歷程以及士對我國水稻科研事業所做出的巨大貢獻,實踐隊員們不僅學習了水稻培育的基本知識,更進一步了解老一輩科研人員培育雜交水稻過程中的不易,對謝華安院士先進的科研事跡和創新精神紛紛表示敬佩。

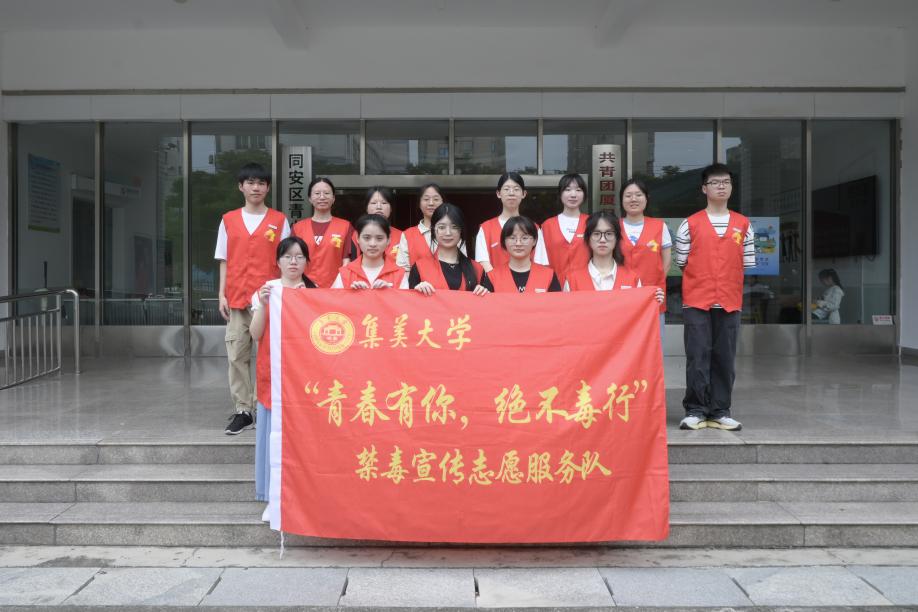

圖為實踐隊合照 通訊員謝汝潁

參觀完各個展覽廳后,實踐隊員們在工作人員的引導下,體驗農耕艱辛。與村民借來簸箕和鐵鍬,參與田間除草,親身體驗農耕艱辛。實踐隊員們體會到了真正體會到真正的勞作,雖然些雜草看著不起眼,但拔起來真費勁兒,農民伯伯太不容易了!”

實踐隊們拿著勞動工具 通訊員謝汝潁

第二站:開展調研交流,探尋鄉村治理新路徑

7 月10日,實踐團與保豐村村委會召開專題座談會。近年來,適中鎮保豐村緊緊圍繞鄉村振興戰略總要求,全力推進項目建設,不斷改善基礎設施,提升人居環境,傳播文明理念,依托新時代文明實踐謝華安院士基地、崇文書院培育文明鄉風,筑牢鄉村振興之魂。

村支書謝志彬詳細介紹了謝華安院士基地——凝慶樓以及依托這一平臺的鄉村治理。村支書謝志彬向實踐隊介紹:“自 2021 年起,在市、區兩級黨委政府的高度重視下,對這座承載著深厚歷史文化底蘊的建筑進行精心修繕,改造后的凝慶樓,以院士精神為核心,通過多種方式,系統展示謝華安院士的科研歷程與精神內涵,成為村民接受精神洗禮的 “紅色課堂”。祖屋用于建設“新時代文明實踐基地”“鄉村振興教學點”“青少年研學科普教育基地”,每年至少開展一次論壇教學,指導農民福香占新品的種植,村干部和黨員同志日常走訪中,會主動向村民宣講院士精神中蘊含的協作、創新理念,村風有著積極影響。”

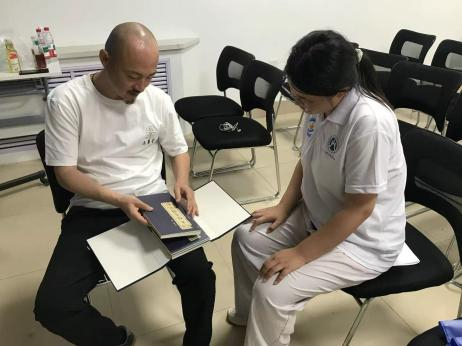

村支書謝志彬為實踐隊員講解院士基地建設以及鄉村治理 通訊員謝汝潁

第三站:深入“長者食堂”,為志愿公益增色添彩

7月11日上午,實踐隊來到了適中鎮保豐村 “長者食堂”,與食堂陳阿姨一起為長者準備可口飯菜。作為一項貼近老年人生活的有溫度的民生工程,不僅為老年人的日常飲食提供了便利,更成為了他們情感交流的小天地,同時傳遞了社會對老年人的關愛與尊重。

實踐隊員們整理餐桌 通訊員謝汝潁

實踐隊員們來到長者食堂的廚房,看見了有專門配備的專業炊食器具、消毒設施、餐具桌椅消防設施等一應俱全。實踐隊員與陳阿姨一起洗菜切菜,整理餐桌,在于陳阿姨的交談中了解到:適中鎮保豐村 “長者食堂”采用“村級主辦、政府扶持、群眾參與、互助服務”的管理運營模式,食堂面積80平方米,涵蓋50余個用餐位,管理制度完善,能為每一位就餐者提供干凈舒心的就餐環境。

飯菜準備好后,實踐隊員們為長者打飯、端飯、扶著長者入座,在與長者們的交談中,實踐隊員們感受到了爺爺奶奶的幸福。餐桌上,老人們圍坐在一起,一邊吃著可口的飯菜,一邊興致勃勃地聊天。

謝奶奶和鄉親們圍坐在餐桌開心地說道:“真的是太方便啦,家門口長者食堂的黃豆燉豬腳特別軟糯,咸淡剛好,很適合咱們老人家的口味。”家住附近的林爺爺笑著說:“飯菜是真不錯!口味清淡合適,少油少鹽,對我們老年人身體好。”

實踐隊員為長者打菜 通訊員謝汝潁

實踐隊員指導如何正確分類

垃圾分類,關乎鄉村生態顏值,更系著綠色發展未來。保豐村以“小行動”守護“大環境”讓垃圾分類成為鄉村新風尚,共建清潔、美麗、宜居家園。

通訊員 謝汝潁 劉歡 王子旭

第一站:走進保豐村凝慶樓,學習領悟院士精神

7 月 9日實踐隊來到了院士基地,第一站就成為實踐的 “重頭戲”。根據基地的工作人員介紹,實踐隊了解到,在福建省龍巖市新羅區適中鎮保豐村中,一座古樸的建筑凝慶樓承載著特殊的意義 —— 這里不僅是一座富有閩西土樓特色的院士故居,更是集愛國主義教育、新時代文明實踐活動、農業科普教育為一體的綜合性院士基地。

院士基地展廳 謝汝潁通訊員

在工作人員的帶領下,實踐隊員們先后參觀多個展廳,這里不僅展示了謝華安院士研發“汕優63”、福占香等雜交水稻品種的實物,同時通過科普展廳和院士講堂,生動形象地展示了謝華安院士研究雜交水稻的艱辛歷程以及士對我國水稻科研事業所做出的巨大貢獻,實踐隊員們不僅學習了水稻培育的基本知識,更進一步了解老一輩科研人員培育雜交水稻過程中的不易,對謝華安院士先進的科研事跡和創新精神紛紛表示敬佩。

圖為實踐隊合照 通訊員謝汝潁

參觀完各個展覽廳后,實踐隊員們在工作人員的引導下,體驗農耕艱辛。與村民借來簸箕和鐵鍬,參與田間除草,親身體驗農耕艱辛。實踐隊員們體會到了真正體會到真正的勞作,雖然些雜草看著不起眼,但拔起來真費勁兒,農民伯伯太不容易了!”

實踐隊們拿著勞動工具 通訊員謝汝潁

第二站:開展調研交流,探尋鄉村治理新路徑

7 月10日,實踐團與保豐村村委會召開專題座談會。近年來,適中鎮保豐村緊緊圍繞鄉村振興戰略總要求,全力推進項目建設,不斷改善基礎設施,提升人居環境,傳播文明理念,依托新時代文明實踐謝華安院士基地、崇文書院培育文明鄉風,筑牢鄉村振興之魂。

村支書謝志彬詳細介紹了謝華安院士基地——凝慶樓以及依托這一平臺的鄉村治理。村支書謝志彬向實踐隊介紹:“自 2021 年起,在市、區兩級黨委政府的高度重視下,對這座承載著深厚歷史文化底蘊的建筑進行精心修繕,改造后的凝慶樓,以院士精神為核心,通過多種方式,系統展示謝華安院士的科研歷程與精神內涵,成為村民接受精神洗禮的 “紅色課堂”。祖屋用于建設“新時代文明實踐基地”“鄉村振興教學點”“青少年研學科普教育基地”,每年至少開展一次論壇教學,指導農民福香占新品的種植,村干部和黨員同志日常走訪中,會主動向村民宣講院士精神中蘊含的協作、創新理念,村風有著積極影響。”

村支書謝志彬為實踐隊員講解院士基地建設以及鄉村治理 通訊員謝汝潁

第三站:深入“長者食堂”,為志愿公益增色添彩

7月11日上午,實踐隊來到了適中鎮保豐村 “長者食堂”,與食堂陳阿姨一起為長者準備可口飯菜。作為一項貼近老年人生活的有溫度的民生工程,不僅為老年人的日常飲食提供了便利,更成為了他們情感交流的小天地,同時傳遞了社會對老年人的關愛與尊重。

實踐隊員們整理餐桌 通訊員謝汝潁

實踐隊員們來到長者食堂的廚房,看見了有專門配備的專業炊食器具、消毒設施、餐具桌椅消防設施等一應俱全。實踐隊員與陳阿姨一起洗菜切菜,整理餐桌,在于陳阿姨的交談中了解到:適中鎮保豐村 “長者食堂”采用“村級主辦、政府扶持、群眾參與、互助服務”的管理運營模式,食堂面積80平方米,涵蓋50余個用餐位,管理制度完善,能為每一位就餐者提供干凈舒心的就餐環境。

飯菜準備好后,實踐隊員們為長者打飯、端飯、扶著長者入座,在與長者們的交談中,實踐隊員們感受到了爺爺奶奶的幸福。餐桌上,老人們圍坐在一起,一邊吃著可口的飯菜,一邊興致勃勃地聊天。

謝奶奶和鄉親們圍坐在餐桌開心地說道:“真的是太方便啦,家門口長者食堂的黃豆燉豬腳特別軟糯,咸淡剛好,很適合咱們老人家的口味。”家住附近的林爺爺笑著說:“飯菜是真不錯!口味清淡合適,少油少鹽,對我們老年人身體好。”

實踐隊員為長者打菜 通訊員謝汝潁

7月11日下午,實踐隊隊員走進村居環境,查看垃圾分類投放情況。手把手指導村民正確分類投放,針對實際操作中的疑問及時解答,讓“綠色習慣”融入日常。對垃圾分類情況進行詳細了解。針對檢查中發現的問題,實踐隊隊員及時給予指導,現場教授村民如何正確分類。他們以生動的案例、簡潔明了的語言,向村民講解了垃圾分類的重要性,以及各類垃圾的分類標準。

實踐隊員指導如何正確分類

垃圾分類,關乎鄉村生態顏值,更系著綠色發展未來。保豐村以“小行動”守護“大環境”讓垃圾分類成為鄉村新風尚,共建清潔、美麗、宜居家園。

通訊員 謝汝潁 劉歡 王子旭

作者:多彩大學生網 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 重慶對外經貿學院體育與健康學院 “韻漾三江·‘孚’益安康”健康實踐團 赴后坪鄉椒梓村開展特色

- 7月12日,重慶對外經貿學院體育與健康學院“韻漾三江·‘孚’益安康”健康實踐團赴酉陽后坪鄉椒梓村,開展特色糧食釀酒產業調研,助力

- 07-13

- 強強聯手辟新路,協作共贏譜新章

- 滬皖“兩校四院”聯合開展大學生暑期“三下鄉”實踐活動。7月4日至6日,安徽中醫藥大學中西醫結合學院“立德創新卓越班”上海中醫藥大

- 07-13

- 青春醫路暖夕陽,專業溫情雙守護

- 豫北醫學院“岐黃送暖敬老行”基層服務踐行團是由康復治療學組成的團隊,該團隊以醫療服務與文藝服務結合的方式,去往養老中心,讓老人

- 07-13

- “熒偵探”團隊探秘食品檢測,技術落地守護消費安全

- 07-13

- 禁毒宣傳進社區,知識普及入民心

- 07-13

- 傳承院士精神:禾下逐夢團保豐村暑期實踐

- 07-13

- 拳路新傳——探訪正華堂楊氏太極拳傳承之路

- 7月11日上午9時,山東財經大學民俗體育調研團隊泰安分隊來到山東第一醫科大學會議室,對楊氏太極拳第11代傳承人、正華堂太極館負責人李

- 07-13

- 淮畔揚星彩,皖鄉續核章——安徽理工大學醫學院皖江星芒志愿宣講團赴安慶開展暑期“三下鄉”社會

- 7月2日至7月6日,安徽理工大學醫學院皖江星芒志愿宣講團奔赴安徽安慶開展暑期“三下鄉”社會實踐活動,宣揚“兩彈一星”精神。

- 07-13

-

大學生三下鄉投稿平臺