瀘沽湖的星軌間,懸著青春的航標

瀘沽湖的星軌間,懸著青春的航標

當青春的行囊裝滿星軌的圖紙,瀘沽湖的七月,便升起了簇簇名為 “探索” 的星火。——題記

當七月的格桑搖曳著經幡,青春的叩門聲便在山水中回蕩。風掠過瀘沽湖的水面,帶著格桑花的清甜與經幡的呢喃,西昌學院理學院航空航天核心技術科普實踐團隊的9個身影,踩著青石板路走進了鹽源縣的群山深處。多舍村的木楞房炊煙裊裊,木垮村的蘋果花落在肩頭,匹夫村的刺繡絲線在陽光下閃光——3天的實踐,像一尾游進湖心的魚,在我們與這片土地之間,漾開了圈圈溫柔的漣漪。

木楞房內,粉筆屑如星塵飄落,知識的根芽悄然萌生。多舍村的老磨坊改造成了臨時教室,斑駁的石墻上,隊員們貼滿了手繪的星空圖。“姐姐,星星真的會掉進湖里嗎?”9歲的拉初指著圖上的銀河問,眼睛亮得像瀘沽湖的晨露。隊長張雪蹲下來,和她一起數著湖里的波光:“你看,每顆星星都在水里安了家呢。”

當“航天種子”落在瀘沽湖畔的泥土里,知識便長出了星辰的翅膀。西昌學院理學院航空航天核心技術科普實踐團隊帶著衛星模型與星空圖譜,把航空航天的奧秘搬進了木楞房與果園——這里的課堂,既有泥土的厚重,更有宇宙的遼闊。 在木垮村的蘋果園,數學課變成了“軌道測算”。隊員們用竹竿搭起簡易“發射架”,讓孩子們數著枝頭的蘋果模擬“衛星數量”,計算“不同軌道(樹高)的蘋果如何分配”。“如果一顆‘衛星’(蘋果)從3米高的枝頭落下,另一顆從5米高的枝頭落下,哪顆先‘入軌’(落地)?”10歲的沙馬阿果蹲在地上數石子演算,鞋邊的泥土蹭到模型火箭上,倒像是給航天器鍍了層大地的底色。

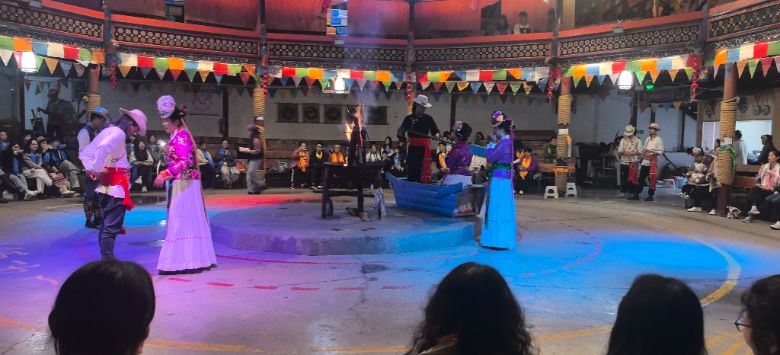

匹夫村的“航天故事會”上,兩種語言碰撞出奇妙的火花。隊員們捧著嫦娥探月的繪本,用摩梭語里“會飛的獨木舟”形容航天器,孩子們便接下去:“它在天上劃水時,會不會遇見我們傳說里的山靈?”大家把這些想象寫在紙上,左邊是漢語標注的“近地軌道”,右邊是摩梭文描繪的“云端路徑”,兩種文字在陽光下并排舒展,像航天器與大地之間牽起的通信鏈路。

最驚喜的是與喇奶奶的“跨界合作”。老人看著隊員們帶來的火箭圖片,突然拿起刺繡針:“這銀閃閃的箭頭,像極了雪山的尖尖。”她教孩子們用銀色絲線繡出火箭的輪廓,隊員們就在一旁講解“箭體分離”的原理:“就像摘蘋果時,要先把壞葉子摘掉,才能讓好果子長得更穩。”當12歲的阿支把繡著星星圖案的火箭舉向天空時,絲線的反光與遠處湖面的波光連成一片,仿佛真的有航天器正從瀘沽湖起飛,載著孩子們的目光沖向宇宙。

在木垮村的民宿,隊員們聽拉措阿姨數著火塘里的火星子嘆:“旺季時客人擠得轉不開身,淡季時這火塘燒得再旺,也暖不透空落落的屋子。” 夜里,大家圍坐在火塘邊翻手機,屏幕的光映著每個人的臉,忽然有人指著白天拍的視頻 —— 那是匹夫村的孩子們舉著簡易星圖模型笑,喇奶奶正用彩線在布上繡北斗七星。“或許,咱們可以搞個‘航天科普體驗營’?” 有人輕聲說,“讓淡季來的客人跟著孩子們拼火箭模型,跟著喇奶奶學繡星圖掛飾,火塘邊不就熱鬧了?” 這個念頭像火星,在你一言我一語中噼啪燃成了火苗。

隊員們鏡頭里的故事,從此多了些 “天上的事”:孩子們拼裝火箭模型的專注、喇奶奶彩線里躍動的星子、火塘邊講解衛星云圖的溫暖,都成了勾人的餌。當有外地游客真的循著視頻找來,拉措阿姨添柴的手都帶著笑:“原來天上的故事,也能把客人請到火塘邊來。”

松針串起的暖意里,混進了星子的清輝,彩線的針腳把牽掛縫進了天地交接的地方。離開那天,瀘沽湖的云像極了展開的星圖。多舍村的孩子們捧著親手糊的紙衛星,殼子上還貼著曬干的格桑花瓣,硬塞進隊員背包里;木垮村的果農們依舊挑了最紅的蘋果,松針串成的串子沉甸甸晃著,像掛在枝頭的小太陽;匹夫村的喇奶奶把繡著北斗七星的荷包,一個個放進隊員手心,每個荷包里都藏著一顆亮晶晶的玻璃珠:“這是星星的影子,帶著它,就認得回來的路。”“記得霜降前回來,” 沙馬支書站在路口揮著手,風把他的話送得很遠,“那時,咱們村的‘星圖’,該繡得更全了。” 隊員們把整理好的《瀘沽湖星空觀測指南》和《航天科普體驗營策劃案》留在村委會,像把未說完的話,折成了載著星光的紙飛機,輕輕放進瀘沽湖的風里。

車子駛遠時,后視鏡里的瀘沽湖正映著漸沉的夕陽,湖面的金光像被揉碎的星軌,一路鋪向記憶深處 —— 它該記得那些被模型火箭點亮的黃昏,我們和孩子們蹲在曬谷場拼裝 “長征號”,11 歲的阿依莫把沾著青稞粉的手指按在 “推進器” 上:“這樣它就認得回家的路了”;它該記得蘋果園里畫滿軌道的石板,我們教俄底大叔用手機測算 “衛星遙感圖里的掛果量”,他粗糙的拇指劃過屏幕上的紅點,忽然笑出聲:“原來天上的眼睛,也能數清我家枝頭的蘋果”;它更該記得喇奶奶繡繃上的 “星空圖”,銀線勾的北斗七星纏著彩線繡的湖浪,把航天器的金屬光澤與摩梭人的天地觀,一針一線縫進了歲月的褶皺里。引擎聲混著山風里的松濤,隊員們摩挲著口袋里喇奶奶給的 “平安符”—— 那是一片繡著火箭與獨木舟的麻布,針腳里還藏著她的話:“天上的路再遠,根總要扎在土里”。背包里的《簡易航天科普手冊》夾著孩子們畫的 “火星蘋果園”,封面上用摩梭文寫著:“等你們帶‘會飛的船’回來”。

車廂里的話音剛落,一陣風掠過湖面,仿佛傳來瀘沽湖的回應。這不是終點,是給星辰與大地的約定 —— 等蘋果紅透了山崗,等經幡再把星子喚出來,我們會帶著更精密的模型、更厚的科普書,沿著當年火箭升空的軌跡,再赴這場天地與心靈的重逢。

通訊員 李玟睿 朱靜雅 徐望星

- 拳路新傳——探訪正華堂楊氏太極拳傳承之路

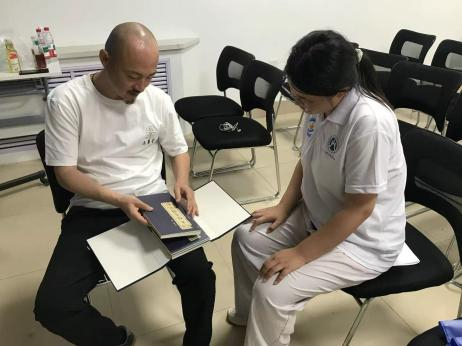

- 7月11日上午9時,山東財經大學民俗體育調研團隊泰安分隊來到山東第一醫科大學會議室,對楊氏太極拳第11代傳承人、正華堂太極館負責人李

- 07-13

- 淮畔揚星彩,皖鄉續核章——安徽理工大學醫學院皖江星芒志愿宣講團赴安慶開展暑期“三下鄉”社會

- 7月2日至7月6日,安徽理工大學醫學院皖江星芒志愿宣講團奔赴安徽安慶開展暑期“三下鄉”社會實踐活動,宣揚“兩彈一星”精神。

- 07-13

- 十二年初心不改 青春接力賦能鄉村振興

- 巢湖學院在烔煬鎮中李村的暑期社會實踐已持續十二年。活動含防溺水課、趣味數獨課等,志愿者還會進行入戶家訪。十二年來,他們豐富孩子

- 07-13

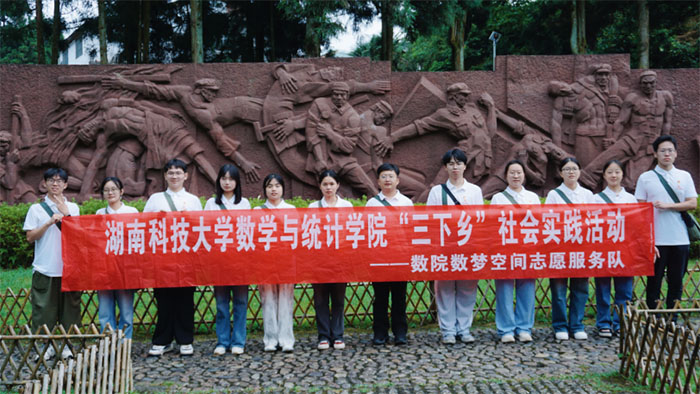

- 青春“三下鄉”|湖科大數學與統計學院數夢空間志愿服務隊 井岡山實踐紀實

- 7月11日上午“井岡情·中國夢”全國大學生暑期社會實踐專項行動(第三期)開營儀式在全國青少年井岡山革命傳統教育基地綜合樓一號報告

- 07-13

- 巢湖學院學子赴鄉實踐——“三下鄉”活動書寫愛與成長的雙向奔赴

- 巢湖學院青年志愿者聯合會奔赴巢湖市三勝村進行為期八天的三下鄉社會實踐活動。

- 07-13

- 瀘沽湖的星軌間,懸著青春的航標

- 七月的瀘沽湖畔,格桑花搖曳,經幡輕語。西昌學院理學院航空航天核心技術科普實踐團隊的9名隊員,走進鹽源縣多舍村、木垮村、匹夫村,

- 07-13

-

大學生三下鄉投稿平臺