多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

掙脫同質化的繭房:當代大學生活單一性困境及其超越路徑探析

發布時間:2025-05-31 閱讀: 一鍵復制網址

掙脫同質化的繭房:當代大學生活單一性困境及其超越路徑探析

摘要:

在高等教育普及化與信息化浪潮的雙重沖擊下,當代大學生活呈現出日益顯著的單一化傾向,引發了關于個體成長質量與教育本質的深層憂慮。本文聚焦大學生活單一性表征,深入剖析其制度性與個體性成因,并探索多元化解困路徑。研究發現,單一性生活模式表現為“課堂-宿舍”兩點循環、評價標準趨同、社交圈層固化及精神生活扁平化,其根源在于剛性課程體系、單一評價機制、技術依賴加劇及主體性迷失。本文提出重構彈性課程、建立多元評價體系、強化實踐育人、提升媒介素養及喚醒主體意識等策略,旨在打破同質化繭房,重塑豐富、多元、個性化的大學成長生態,釋放個體潛能,回歸“全人”教育本真。

關鍵詞: 大學生活;單一性;同質化;評價體系;主體性;實踐育人;媒介素養;教育異化

一、 引言:象牙塔內的“標準件”之憂

大學,本應是思想碰撞、個性張揚、探索無限可能的黃金時期。然而,當下許多大學生的日常生活卻日益滑向一種令人擔憂的單一化軌道:相似的作息、趨同的目標、模式化的社交、扁平化的精神世界。清晨被相似的鬧鐘喚醒,涌入標準化的課堂,課后困于宿舍的“數字孤島”,疲于應對以GPA為核心的單一評價體系,鮮有深入社會實踐或發展獨特志趣的激情與空間。這種“課堂-宿舍”兩點一線的高度同質化生存狀態,不僅消解了大學應有的活力與多樣性,更在無形中塑造著一批批精神面貌相似的“標準件”,背離了“全人教育”和個性化發展的核心理念。探究大學生活單一性的表征、根源及其破解之道,對于提升高等教育質量、促進學生全面發展具有緊迫的現實意義。

二、 單一性表征:象牙塔中的同質化圖景

當代大學生活的單一性,已滲透到學習、社交、休閑、精神追求的各個層面:

1. 學習路徑的窄化: “教室-圖書館/自習室-宿舍”成為核心物理動線。學習內容高度聚焦于課程教材與考試范圍,以獲取高績點(GPA)為首要甚至唯一目標。跨學科探索、深度閱讀、基于興趣的研究性學習空間被嚴重壓縮。

2. 評價體系的趨同: 學業成績(尤其是GPA)成為衡量學生價值的“金標準”,獎學金、保研、評優等核心資源分配高度依賴于此。學生在“刷分”競賽中疲于奔命,獨特的創造力、實踐能力、社會責任感等多元價值難以得到有效認可與激勵。

3. 社交圈層的固化與虛擬化: 現實社交往往局限于同班、同寢室等狹小物理空間,深度交流匱乏。線上社交雖便捷,卻易陷入“信息繭房”,強化同質化信息接收,弱化現實人際聯結的廣度與深度,導致社交體驗表面化、單一化。

4. 精神生活的扁平化: 課余時間大量被短視頻、手游、網劇等即時性強、深度弱的娛樂方式占據。對嚴肅文學、哲學思考、藝術鑒賞、社會議題的深度關注和批判性思考普遍不足。精神世界缺乏滋養,呈現出快餐化、娛樂化的單一傾向。

5. 實踐探索的缺位: 參與社會實踐、志愿服務、創新創業、深度實習等“第二課堂”活動,或因時間沖突、動力不足、評價權重低而淪為點綴或被迫選擇,未能真正融入成長主線,導致實踐經驗匱乏,視野局限。

三、 單一性成因探析:制度規訓與個體迷失的交織

大學生活單一性困境的形成,是多重因素復雜作用的結果:

1. 制度性束縛:剛性課程與單一評價的桎梏

課程體系剛性有余,彈性不足:必修課比例過高,跨專業、跨學科選課限制多,學分要求剛性,擠壓了學生根據興趣和發展規劃進行個性化選擇的自由度。

評價機制單一化、功利化: 以考試分數、GPA為核心的量化評價體系占據絕對主導地位,對學生綜合素質、創新能力、實踐成果、社會貢獻等維度的評價缺乏科學、有效且具有足夠分量的機制設計,引導學生行為向單一維度集中。

資源配置導向偏差: 優質資源(如保研名額、核心榮譽)過度向學業成績傾斜,強化了“唯分數論”的生存邏輯。

2. 技術依賴與“信息繭房”:數字時代的雙刃劍

算法推薦的同質化陷阱: 個性化推薦算法在提供便捷的同時,不斷固化用戶的信息偏好,將學生禁錮在狹窄的“信息繭房”內,阻礙多元觀點和知識的獲取,加劇認知單一。

即時滿足對深度思考的侵蝕:便捷、碎片化、高刺激性的數字娛樂,占據了大量本可用于深度閱讀、創造性思考或現實互動的時間,降低了學生對復雜、耗時活動的耐受度,導致精神生活淺表化。

3. 個體主體性的迷失:目標模糊與路徑依賴

生涯規劃的模糊與焦慮: 部分學生缺乏清晰的自我認知和長遠規劃,在“隨大流”心理驅使下,將“考研”、“考公”等視為規避風險的默認選項,而非基于內在熱情的選擇,導致行動路徑單一。

突破舒適圈的勇氣匱乏: 主動參與陌生領域(如社會實踐、跨學科項目、深度社交)需要付出額外努力并承擔不確定性,部分學生因惰性或畏懼挑戰而選擇停留在熟悉、安全的單一模式中。

對“成功”定義的狹隘理解: 受社會主流觀念和單一評價體系影響,部分學生將“成功”等同于學業高分、名校深造或高薪職位,忽視了興趣發展、人格完善、社會價值等多元維度。

四、 超越單一:構建多元共生的大學生活生態

破解大學生活單一性困境,需要教育系統、技術環境與個體意識的協同變革:

1. 深化教育教學改革:釋放彈性與多元空間

重構課程體系: 降低必修課比例,大幅增加高質量選修課、跨學科課程、研究性學習項目(Project-Based Learning)的供給和學分權重。推行“模塊化”、“項目制”教學,賦予學生更大的課程組合自主權。

建立多元綜合評價體系: 構建涵蓋學業成績、科研創新、社會實踐、志愿服務、文體特長、領導力等多維度的評價模型。開發電子檔案袋(E-portfolio)等工具,全過程記錄和展示學生綜合成長軌跡。提高非學業成就(如重要競賽、突出貢獻、高質量實習)在評獎評優、推免選拔中的權重。

強化實踐育人環節: 將社會實踐、專業實習、創新創業訓練深度融入培養方案,提供充足的時間保障、資源支持和學分認定。建設校內外實踐基地,搭建項目對接平臺,讓實踐成為成長的必要環節而非附加點綴。

2. 提升媒介素養:駕馭技術而非被其奴役

加強媒介素養教育:開設相關課程或工作坊,引導學生認識算法邏輯的局限性,主動打破信息繭房,批判性篩選信息,有意識地接觸多元觀點和知識領域。

倡導深度閱讀與思考:通過讀書會、經典導讀、深度寫作訓練等形式,營造崇尚深度思考的校園文化,培養學生對復雜文本和問題的持久關注能力。

3. 喚醒主體意識:追尋個性化成長路徑

強化生涯教育與個性化指導: 從入學起系統開展生涯規劃教育,通過測評、咨詢、校友分享、行業體驗等多種形式,幫助學生深入探索自我興趣、能力和價值觀,確立多元化發展目標。

鼓勵試錯與探索: 營造包容、支持性的校園氛圍,允許并鼓勵學生在低風險環境中嘗試不同的可能性(如參加興趣社團、短期項目、輔修專業),將“探索”本身視為成長的重要部分。

倡導自我管理與目標設定: 引導學生提升時間管理、自律能力,學會在多元任務和興趣間尋求平衡,主動規劃和追求符合自身特點的、豐富多彩的大學生活圖景。

五、 結語:在多元探索中重拾大學精神

大學生活的單一性,絕非個體懶惰的簡單結果,而是教育制度設計、技術環境變遷與個體心理動因共同編織的現代性困境。它鈍化了青春的鋒芒,遮蔽了探索的星光,稀釋了大學作為“思想自由飛翔之地”的本真魅力。突破這一困境,既需要高校以更大的勇氣推動制度松綁,構建彈性多元的評價與資源分配體系,為學生個性化發展鋪就更寬廣的跑道;也需要個體在信息洪流中保持清醒,主動駕馭技術而非沉溺其中,勇敢打破心理舒適區,在試錯與探索中不斷校準內心的羅盤。唯有當制度供給的“陽光雨露”與個體內生的“破繭之力”形成共振,我們才能真正掙脫同質化的繭房,讓大學時光重新煥發出其應有的、參差多態的生命光彩——在這里,每一個獨特的靈魂都能找到屬于自己的星辰大海,在多元探索的實踐中,書寫獨一無二的成長史詩,最終抵達那豐富、深邃、充滿無限可能的“全人”之境。這是對教育本質的回歸,更是對每一個年輕生命最深沉的尊重與賦能。

摘要:

在高等教育普及化與信息化浪潮的雙重沖擊下,當代大學生活呈現出日益顯著的單一化傾向,引發了關于個體成長質量與教育本質的深層憂慮。本文聚焦大學生活單一性表征,深入剖析其制度性與個體性成因,并探索多元化解困路徑。研究發現,單一性生活模式表現為“課堂-宿舍”兩點循環、評價標準趨同、社交圈層固化及精神生活扁平化,其根源在于剛性課程體系、單一評價機制、技術依賴加劇及主體性迷失。本文提出重構彈性課程、建立多元評價體系、強化實踐育人、提升媒介素養及喚醒主體意識等策略,旨在打破同質化繭房,重塑豐富、多元、個性化的大學成長生態,釋放個體潛能,回歸“全人”教育本真。

關鍵詞: 大學生活;單一性;同質化;評價體系;主體性;實踐育人;媒介素養;教育異化

一、 引言:象牙塔內的“標準件”之憂

大學,本應是思想碰撞、個性張揚、探索無限可能的黃金時期。然而,當下許多大學生的日常生活卻日益滑向一種令人擔憂的單一化軌道:相似的作息、趨同的目標、模式化的社交、扁平化的精神世界。清晨被相似的鬧鐘喚醒,涌入標準化的課堂,課后困于宿舍的“數字孤島”,疲于應對以GPA為核心的單一評價體系,鮮有深入社會實踐或發展獨特志趣的激情與空間。這種“課堂-宿舍”兩點一線的高度同質化生存狀態,不僅消解了大學應有的活力與多樣性,更在無形中塑造著一批批精神面貌相似的“標準件”,背離了“全人教育”和個性化發展的核心理念。探究大學生活單一性的表征、根源及其破解之道,對于提升高等教育質量、促進學生全面發展具有緊迫的現實意義。

二、 單一性表征:象牙塔中的同質化圖景

當代大學生活的單一性,已滲透到學習、社交、休閑、精神追求的各個層面:

1. 學習路徑的窄化: “教室-圖書館/自習室-宿舍”成為核心物理動線。學習內容高度聚焦于課程教材與考試范圍,以獲取高績點(GPA)為首要甚至唯一目標。跨學科探索、深度閱讀、基于興趣的研究性學習空間被嚴重壓縮。

2. 評價體系的趨同: 學業成績(尤其是GPA)成為衡量學生價值的“金標準”,獎學金、保研、評優等核心資源分配高度依賴于此。學生在“刷分”競賽中疲于奔命,獨特的創造力、實踐能力、社會責任感等多元價值難以得到有效認可與激勵。

3. 社交圈層的固化與虛擬化: 現實社交往往局限于同班、同寢室等狹小物理空間,深度交流匱乏。線上社交雖便捷,卻易陷入“信息繭房”,強化同質化信息接收,弱化現實人際聯結的廣度與深度,導致社交體驗表面化、單一化。

4. 精神生活的扁平化: 課余時間大量被短視頻、手游、網劇等即時性強、深度弱的娛樂方式占據。對嚴肅文學、哲學思考、藝術鑒賞、社會議題的深度關注和批判性思考普遍不足。精神世界缺乏滋養,呈現出快餐化、娛樂化的單一傾向。

5. 實踐探索的缺位: 參與社會實踐、志愿服務、創新創業、深度實習等“第二課堂”活動,或因時間沖突、動力不足、評價權重低而淪為點綴或被迫選擇,未能真正融入成長主線,導致實踐經驗匱乏,視野局限。

三、 單一性成因探析:制度規訓與個體迷失的交織

大學生活單一性困境的形成,是多重因素復雜作用的結果:

1. 制度性束縛:剛性課程與單一評價的桎梏

課程體系剛性有余,彈性不足:必修課比例過高,跨專業、跨學科選課限制多,學分要求剛性,擠壓了學生根據興趣和發展規劃進行個性化選擇的自由度。

評價機制單一化、功利化: 以考試分數、GPA為核心的量化評價體系占據絕對主導地位,對學生綜合素質、創新能力、實踐成果、社會貢獻等維度的評價缺乏科學、有效且具有足夠分量的機制設計,引導學生行為向單一維度集中。

資源配置導向偏差: 優質資源(如保研名額、核心榮譽)過度向學業成績傾斜,強化了“唯分數論”的生存邏輯。

2. 技術依賴與“信息繭房”:數字時代的雙刃劍

算法推薦的同質化陷阱: 個性化推薦算法在提供便捷的同時,不斷固化用戶的信息偏好,將學生禁錮在狹窄的“信息繭房”內,阻礙多元觀點和知識的獲取,加劇認知單一。

即時滿足對深度思考的侵蝕:便捷、碎片化、高刺激性的數字娛樂,占據了大量本可用于深度閱讀、創造性思考或現實互動的時間,降低了學生對復雜、耗時活動的耐受度,導致精神生活淺表化。

3. 個體主體性的迷失:目標模糊與路徑依賴

生涯規劃的模糊與焦慮: 部分學生缺乏清晰的自我認知和長遠規劃,在“隨大流”心理驅使下,將“考研”、“考公”等視為規避風險的默認選項,而非基于內在熱情的選擇,導致行動路徑單一。

突破舒適圈的勇氣匱乏: 主動參與陌生領域(如社會實踐、跨學科項目、深度社交)需要付出額外努力并承擔不確定性,部分學生因惰性或畏懼挑戰而選擇停留在熟悉、安全的單一模式中。

對“成功”定義的狹隘理解: 受社會主流觀念和單一評價體系影響,部分學生將“成功”等同于學業高分、名校深造或高薪職位,忽視了興趣發展、人格完善、社會價值等多元維度。

四、 超越單一:構建多元共生的大學生活生態

破解大學生活單一性困境,需要教育系統、技術環境與個體意識的協同變革:

1. 深化教育教學改革:釋放彈性與多元空間

重構課程體系: 降低必修課比例,大幅增加高質量選修課、跨學科課程、研究性學習項目(Project-Based Learning)的供給和學分權重。推行“模塊化”、“項目制”教學,賦予學生更大的課程組合自主權。

建立多元綜合評價體系: 構建涵蓋學業成績、科研創新、社會實踐、志愿服務、文體特長、領導力等多維度的評價模型。開發電子檔案袋(E-portfolio)等工具,全過程記錄和展示學生綜合成長軌跡。提高非學業成就(如重要競賽、突出貢獻、高質量實習)在評獎評優、推免選拔中的權重。

強化實踐育人環節: 將社會實踐、專業實習、創新創業訓練深度融入培養方案,提供充足的時間保障、資源支持和學分認定。建設校內外實踐基地,搭建項目對接平臺,讓實踐成為成長的必要環節而非附加點綴。

2. 提升媒介素養:駕馭技術而非被其奴役

加強媒介素養教育:開設相關課程或工作坊,引導學生認識算法邏輯的局限性,主動打破信息繭房,批判性篩選信息,有意識地接觸多元觀點和知識領域。

倡導深度閱讀與思考:通過讀書會、經典導讀、深度寫作訓練等形式,營造崇尚深度思考的校園文化,培養學生對復雜文本和問題的持久關注能力。

3. 喚醒主體意識:追尋個性化成長路徑

強化生涯教育與個性化指導: 從入學起系統開展生涯規劃教育,通過測評、咨詢、校友分享、行業體驗等多種形式,幫助學生深入探索自我興趣、能力和價值觀,確立多元化發展目標。

鼓勵試錯與探索: 營造包容、支持性的校園氛圍,允許并鼓勵學生在低風險環境中嘗試不同的可能性(如參加興趣社團、短期項目、輔修專業),將“探索”本身視為成長的重要部分。

倡導自我管理與目標設定: 引導學生提升時間管理、自律能力,學會在多元任務和興趣間尋求平衡,主動規劃和追求符合自身特點的、豐富多彩的大學生活圖景。

五、 結語:在多元探索中重拾大學精神

大學生活的單一性,絕非個體懶惰的簡單結果,而是教育制度設計、技術環境變遷與個體心理動因共同編織的現代性困境。它鈍化了青春的鋒芒,遮蔽了探索的星光,稀釋了大學作為“思想自由飛翔之地”的本真魅力。突破這一困境,既需要高校以更大的勇氣推動制度松綁,構建彈性多元的評價與資源分配體系,為學生個性化發展鋪就更寬廣的跑道;也需要個體在信息洪流中保持清醒,主動駕馭技術而非沉溺其中,勇敢打破心理舒適區,在試錯與探索中不斷校準內心的羅盤。唯有當制度供給的“陽光雨露”與個體內生的“破繭之力”形成共振,我們才能真正掙脫同質化的繭房,讓大學時光重新煥發出其應有的、參差多態的生命光彩——在這里,每一個獨特的靈魂都能找到屬于自己的星辰大海,在多元探索的實踐中,書寫獨一無二的成長史詩,最終抵達那豐富、深邃、充滿無限可能的“全人”之境。這是對教育本質的回歸,更是對每一個年輕生命最深沉的尊重與賦能。

作者:孫延森 來源: 鄭也夫——科場現形記

掃一掃 分享悅讀

- 粽香承千載,龍舟競渡啟新程:高校端午慶典的文化傳承與德育新路徑

- 本文聚焦大學校園端午節慶祝活動,深入探討其在傳統文化傳承、集體認同構建及德育功能方面的獨特價值。研究表明,高校以龍舟競渡、文化

- 05-31

-  掙脫同質化的繭房:當代大學生活單一性困境及其超越路徑探析

- 在高等教育普及化與信息化浪潮的雙重沖擊下,當代大學生活呈現出日益顯著的單一化傾向,引發了關于個體成長質量與教育本質的深層憂慮。

- 05-31

- 短視頻界涌起一股翻拍語文課文的潮流?憑什么受追捧?

- 校園生活里面的網絡生活的小發現

- 05-30

- 泰院給予我的

- 大學生活

- 05-30

- 安徽中醫藥大學第十屆中醫藥文化節盛大開幕:傳承岐黃薪火,弘揚國粹文化

- 5月16日,安徽中醫藥大學第十屆中醫藥文化節在少荃湖校區拉開帷幕。本屆文化節以“皖韻岐黃傳薪火,江淮本草濟蒼生”為主題,由校團委

- 05-30

- 燈火長明處,筆尖耕耘時——圖書館期末復習眾生相

- 當期末的腳步臨近,圖書館化作知識的戰場與夢想的搖籃。清晨六點的長隊、自習室里專注的身影、走廊中此起彼伏的背書聲……不同復習場景

- 05-29

- 現視研動漫社“朝花夕誓”線下觀影活動

- 05-29

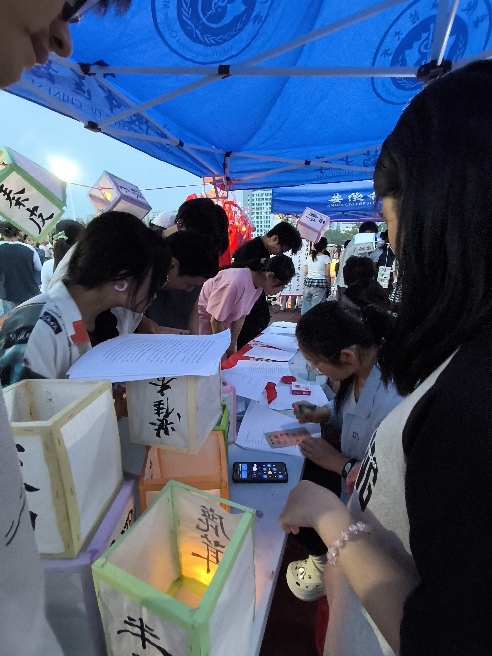

- 第八屆杏林花燈會圓滿落幕,新安醫學學社助力中醫藥文化傳承——千燈錦繡映杏林,百草靈香傳皖韻

- 2025年5月26日晚,安徽中醫藥大學少荃湖校區北區操場燈火璀璨,由美育中心、學生處、團委聯合主辦的第八屆杏林花燈會在此盛大舉行。

- 05-28

-

大學生三下鄉投稿平臺