誦經(jīng)典傳文脈 潤童心育美育——聊城大學(xué)山東省語言文字推廣基地“美育浸潤行動”走進東關(guān)民族小學(xué)

為深入貫徹新時代美育工作要求,推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化扎根校園,2025年3月20日下午,聊城大學(xué)文學(xué)院教師王小郴帶領(lǐng)聊城大學(xué)山東省語言文字推廣基地吟誦團成員楊婉寧、李炳霖、趙佳慧,走進聊城市東昌府區(qū)東關(guān)民族小學(xué),開展“美育浸潤行動”文學(xué)吟誦課程,以經(jīng)典誦讀為橋梁助力基層美育課程提質(zhì)增效,在青少年心間播撒文化自信的火種。

經(jīng)典誦讀啟童心 詩詞音韻潤課堂

“燕子去了,有再來的時候;楊柳枯了,有再青的時候⋯⋯”吟誦團成員楊婉寧以朱自清散文《匆匆》的深情朗誦拉開本堂課的序幕,她通過“時光易逝”的哲思主題,引導(dǎo)學(xué)生感悟語言之美與生命之思,迅速引燃全場。隨后,李炳霖、趙佳慧一同生動演繹普通話吟誦《望天門山》《詠柳》《飲湖上初晴后雨》《望洞庭》,和著悠揚婉轉(zhuǎn)的箏音,用抑揚頓挫的聲調(diào)勾勒出錦繡山河的壯麗畫卷。孩子們沉醉在“天門中斷楚江開”、“淡妝濃抹總相宜”的韻律中,不由自主地跟著一起模仿了起來。

以詩為媒傳古韻 吟誦之道育新芽

本次“美育浸潤行動”還特別邀請了聊城大學(xué)山東省語言文字推廣基地教師、普通話吟誦星火培訓(xùn)師、聊城市朗誦藝術(shù)家協(xié)會吟誦專業(yè)委員會主任董秀梅老師為孩子們授課。“吟誦是古人讀詩的方式,更是中華文化的活態(tài)傳承。”董秀梅老師以孩子們耳熟能詳?shù)摹鹅o夜思》為切入點,在趣味互動中向?qū)W生解析“依字行腔”“依義行調(diào)”的吟誦核心法則。她帶領(lǐng)學(xué)生手打著聲調(diào)、腳踏著韻律,體會詩句中“舉頭望月”的綿長與“低頭思鄉(xiāng)”的頓挫,讓抽象理論化為生動實踐。她循循善誘,引導(dǎo)學(xué)生從簡單易懂的童謠入手,再到流傳千古的不朽詩篇,一步步教導(dǎo)孩子們用吟唱感知詩詞情感,讓古韻與童聲在交織碰撞中創(chuàng)造出跨越時空的對話交流。

美育浸潤結(jié)碩果 文化薪火代代傳

“原來古詩可以‘唱’出來!我好像聽見李白在和我對話!”課后,二年級學(xué)生周子涵興奮地分享感受。活動過程中,孩子們踴躍舉手吟誦、爭相解析詩意,在“沉浸式”體驗中感悟詩詞哲思。東關(guān)民族小學(xué)校長李璐表示:“大學(xué)與小學(xué)的美育聯(lián)動,不僅豐富了課程形式,更讓傳統(tǒng)文化‘活’在孩子們心中。”

據(jù)悉,聊城大學(xué)山東省語言文字推廣基地長期致力于弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承,此次“美育浸潤行動”聚焦“詩詞吟誦”,通過“大手拉小手”的課堂共建模式,將學(xué)術(shù)資源轉(zhuǎn)化為美育動能。本次活動開始前,指導(dǎo)教師王小郴牽頭組建助教團隊,悉心幫扶學(xué)生反復(fù)打磨吟誦、朗誦節(jié)目。未來,聊城大學(xué)山東省語言文字推廣基地將繼續(xù)深入教學(xué)一線,以多元形式推進中華經(jīng)典誦讀工程,為弘揚文化根脈、培育時代新人注入蓬勃力量。

美育是培根鑄魂的工程,亦是文化傳承的紐帶。聊城大學(xué)文學(xué)院以吟誦為切入點,將經(jīng)典詩詞轉(zhuǎn)化為可感、可學(xué)的審美實踐,既呼應(yīng)了“以文化人、以美育人”的國家美育方針,更以創(chuàng)新行動詮釋了高校服務(wù)社會的使命擔(dān)當(dāng)。期待更多“美育浸潤”的清泉,滋養(yǎng)青少年的精神沃土。

審核:王小郴

- 安徽中醫(yī)藥大學(xué)“綠韻”宣講團走進國家公園 共繪綠色未來

- 安徽中醫(yī)藥大學(xué)“綠韻”宣講團走進國家公園宣傳自然環(huán)境保護知識,旨在共繪綠色未來

- 03-22

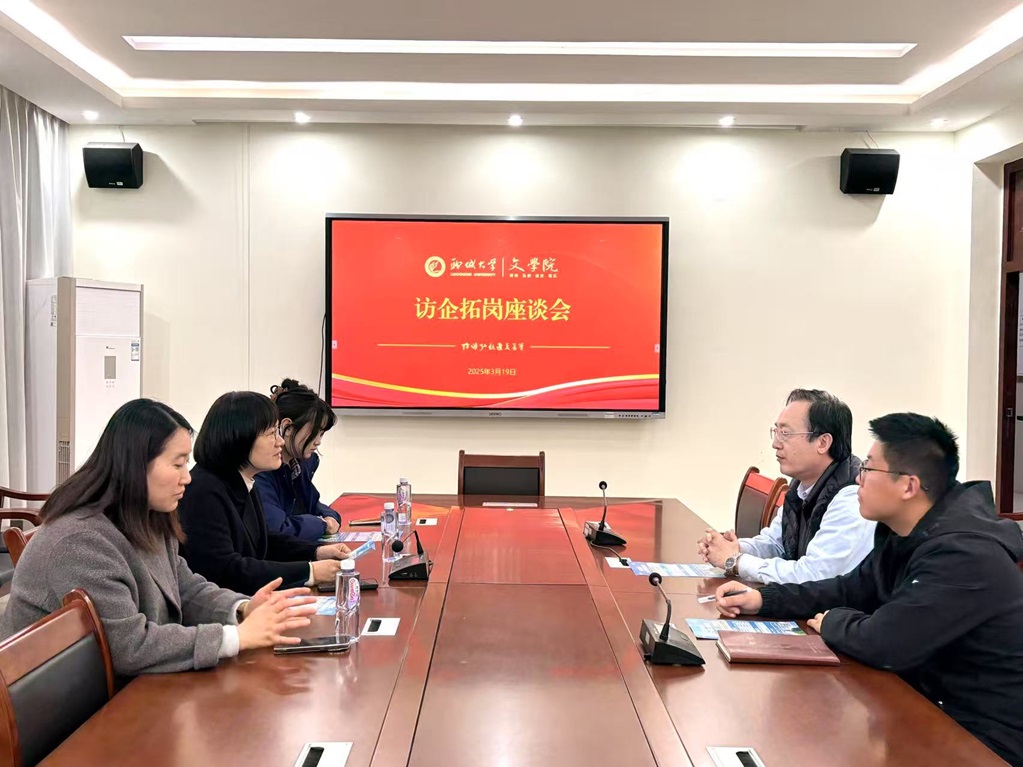

- 座談交流謀合作 訪企拓崗促共贏 聊城大學(xué)文學(xué)院舉辦訪企拓崗座談會

- 為深入貫徹訪企拓崗促就業(yè)專項行動,加快推進畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作,做實做細就業(yè)指導(dǎo)服務(wù),3月19日邀請豪邁集團到我院進行訪企拓崗座談

- 03-21

- 誦經(jīng)典傳文脈 潤童心育美育——聊城大學(xué)山東省語言文字推廣基地“美育浸潤行動”走進東關(guān)民族小學(xué)

- 為深入貫徹新時代美育工作要求,推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化扎根校園,2025年3月20日下午,聊城大學(xué)文學(xué)院教師王小郴帶領(lǐng)聊城大學(xué)山東省語言

- 03-21

- 青山留墨韻,綠水淌詩音

- 03-20

- 關(guān)愛老人 傳遞溫暖

- 03-20

- 急救先鋒,生命守護

- 03-20

- 當(dāng)木蘭遇見紅嫂:浙江財經(jīng)大學(xué)英語協(xié)會女生節(jié)特別活動精彩紛呈

- 當(dāng)木蘭遇見紅嫂:浙江財經(jīng)大學(xué)英語協(xié)會女生節(jié)特別活動精彩紛呈

- 03-19

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺