多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

明知答案,但我還是要去做

發布時間:2023-11-17 關注: 一鍵復制網址

服務西部的生活有苦有樂。但他們心中有愛,眼里有光,像焊花一樣,照耀著西部的孩子們。

王晴,復旦大學2019級中國語言文學系戲劇專業研究生,2021年西部計劃志愿者,現服務于新疆阿拉爾市第三中學。

王晴是復旦大學2019級中國語言文學系戲劇專業研究生,她好奇在“內卷”的一線城市之外,鄉村教育現狀如何,所以想去西部看看。當下,她覺得最有力的一個詞是“守望相助”。 早在本科期間,王晴就有支教的想法,如今通過西部計劃來到新疆阿拉爾市第三中學支教。她所在的中學是兵團管理的九年制團場學校,98%左右的學生為漢族,學生來自于全國各地。烏魯木齊吸納了90%新疆優秀學生,她所支教的地方教學水平較為落后,大部分學生跟上初中學習比較吃力,不擅長講普通話。

早在本科期間,王晴就有支教的想法,如今通過西部計劃來到新疆阿拉爾市第三中學支教。她所在的中學是兵團管理的九年制團場學校,98%左右的學生為漢族,學生來自于全國各地。烏魯木齊吸納了90%新疆優秀學生,她所支教的地方教學水平較為落后,大部分學生跟上初中學習比較吃力,不擅長講普通話。

在日常的教學中,王晴難免與迷惘與失望為伴。她說,“老師會經歷一個失望的過程”。王晴試著貼近學生,不斷了解他們最需要的事物,也對自己的定位有著比較清晰的認知。她認為,“學生可能會被短期支教打開視野,但很快他們又會被繁重且難懂的課堂內容壓彎他們的脊梁。這邊的學生由于種種原因,在課堂上能獲得的東西很少,而且教育是更漫長的事,所以相比起來我認為一年的支教也不能算一個長期支教,我只是一個過客”。

不過盡管是“過客”,這一年的時間同樣彌足珍貴且需要投入心血。“長期支教相對于短期支教的最大不同是,只有來到當地才知道基礎課程如何在當地開展”,她說。她需要面臨的不僅是教育系統內的課堂教學環境,還包括跟同事之間的關系等。只有身處其位的時候,才能發現一線教師并不能夠把大多數時間分配給教學。“我每天也僅能夠將三分之一的時間用于備課和教學,還會做很多其他的繁瑣重復的工作。”

在支教過程中,王晴幾乎與孩子們朝夕相處,這讓她感到累并快樂著。她的生活與一般老師大同小異。從早上九點到學校,上下午都在備課、批改作業中度過,到晚上八點下班,吃飯散步后開始備課,一般要到半夜才能睡下。這一天是非常充實的。

她從上個學期末接手了當前帶的學生,孩子們懂事很早,大部分是非獨生的留守兒童,需要自己學會照顧自己。就如某天,她有一個學生因為拉肚子請假了,第二天他說,昨天中午給妹妹煮肉粥,他也不知道熟了沒有,妹妹說熟了,兩個人就一起吃,結果第二天拉肚子了。“如果我是第一次聽到這種事情,我會覺得很心疼,但是這種事情在我身邊發生得太普遍了,他們也不會因此自憐,他們會覺得這是一個很搞笑的事情。”她帶著一絲無奈說。

帶學生學習同樣不輕松。為解決理解能力強的孩子“吃不飽”的問題,她辦了一個文學社,讓學有余力的學生開展一些討論會、觀影會。面對成績不好但心氣高的學生,她借鑒北大附中創意寫作課的教學設計啟發他們思考,提高語文成績。

在相處中,她慢慢獲得同學們的信任。“我帶的一個學生,我之前沒有聽她說過一句話,但是這學期有一天她跑過來找我,跟我說肚子痛。”她說,“我第一次聽她講話,我覺得被信任了,很快樂”。

服務地的自然與人文的風貌都需要時間去適應,而相比之下,支教的時間卻那么短暫。但王晴始終沒有放棄希望,她打了個比方,“我來之前,在商場看到裝廣告牌時會掉落焊花。我覺得我這一年可能會像焊花一樣一閃而過。我明知道這件事情能夠改變的不多,但是我也還是要去做。相信自己做的,不要懷疑,堅持下去。”

王晴,復旦大學2019級中國語言文學系戲劇專業研究生,2021年西部計劃志愿者,現服務于新疆阿拉爾市第三中學。

王晴是復旦大學2019級中國語言文學系戲劇專業研究生,她好奇在“內卷”的一線城市之外,鄉村教育現狀如何,所以想去西部看看。當下,她覺得最有力的一個詞是“守望相助”。

在日常的教學中,王晴難免與迷惘與失望為伴。她說,“老師會經歷一個失望的過程”。王晴試著貼近學生,不斷了解他們最需要的事物,也對自己的定位有著比較清晰的認知。她認為,“學生可能會被短期支教打開視野,但很快他們又會被繁重且難懂的課堂內容壓彎他們的脊梁。這邊的學生由于種種原因,在課堂上能獲得的東西很少,而且教育是更漫長的事,所以相比起來我認為一年的支教也不能算一個長期支教,我只是一個過客”。

不過盡管是“過客”,這一年的時間同樣彌足珍貴且需要投入心血。“長期支教相對于短期支教的最大不同是,只有來到當地才知道基礎課程如何在當地開展”,她說。她需要面臨的不僅是教育系統內的課堂教學環境,還包括跟同事之間的關系等。只有身處其位的時候,才能發現一線教師并不能夠把大多數時間分配給教學。“我每天也僅能夠將三分之一的時間用于備課和教學,還會做很多其他的繁瑣重復的工作。”

在支教過程中,王晴幾乎與孩子們朝夕相處,這讓她感到累并快樂著。她的生活與一般老師大同小異。從早上九點到學校,上下午都在備課、批改作業中度過,到晚上八點下班,吃飯散步后開始備課,一般要到半夜才能睡下。這一天是非常充實的。

她從上個學期末接手了當前帶的學生,孩子們懂事很早,大部分是非獨生的留守兒童,需要自己學會照顧自己。就如某天,她有一個學生因為拉肚子請假了,第二天他說,昨天中午給妹妹煮肉粥,他也不知道熟了沒有,妹妹說熟了,兩個人就一起吃,結果第二天拉肚子了。“如果我是第一次聽到這種事情,我會覺得很心疼,但是這種事情在我身邊發生得太普遍了,他們也不會因此自憐,他們會覺得這是一個很搞笑的事情。”她帶著一絲無奈說。

帶學生學習同樣不輕松。為解決理解能力強的孩子“吃不飽”的問題,她辦了一個文學社,讓學有余力的學生開展一些討論會、觀影會。面對成績不好但心氣高的學生,她借鑒北大附中創意寫作課的教學設計啟發他們思考,提高語文成績。

在相處中,她慢慢獲得同學們的信任。“我帶的一個學生,我之前沒有聽她說過一句話,但是這學期有一天她跑過來找我,跟我說肚子痛。”她說,“我第一次聽她講話,我覺得被信任了,很快樂”。

服務地的自然與人文的風貌都需要時間去適應,而相比之下,支教的時間卻那么短暫。但王晴始終沒有放棄希望,她打了個比方,“我來之前,在商場看到裝廣告牌時會掉落焊花。我覺得我這一年可能會像焊花一樣一閃而過。我明知道這件事情能夠改變的不多,但是我也還是要去做。相信自己做的,不要懷疑,堅持下去。”

作者:多彩大學生網 來源:多彩大學生網

- 明知答案,但我還是要去做

- 服務西部的生活有苦有樂。但他們心中有愛,眼里有光,像焊花一樣,照耀著西部的孩子們。

- 11-17

- 扎根西部的種子在心中茁壯成長

- 張夢菲,四川大學華西臨床醫學院護理學專業,2021年西部計劃志愿者,現服務于新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市阿拉爾醫院。

- 11-17

- 活在自己的熱愛里

- 又是一年盛夏,又有一批吉林青年志愿者加入到西部計劃的隊伍中,他們有志于扎根西部、服務西部、奉獻西部

- 11-17

- 在平凡的崗位上盡職盡責

- 在脫貧攻堅路上,他敢于擔當;面對新冠肺炎疫情,他無懼無畏。深入基層,服務基層,他在祖國最需要的地方磨煉自我

- 11-17

- 我是一棵扎根邊疆的“胡楊樹”

- 周渝,中共黨員,畢業于上海海事大學經濟管理學院國際經濟與貿易專業。

- 11-16

- 扎根云端牧場的“柯蘭姑娘”

- 5月底,一場突如其來的暴雨雪席卷了新疆生產建設兵團第三師托云牧場。

- 11-16

- 在雪域高原上展現西遷新傳人的風采

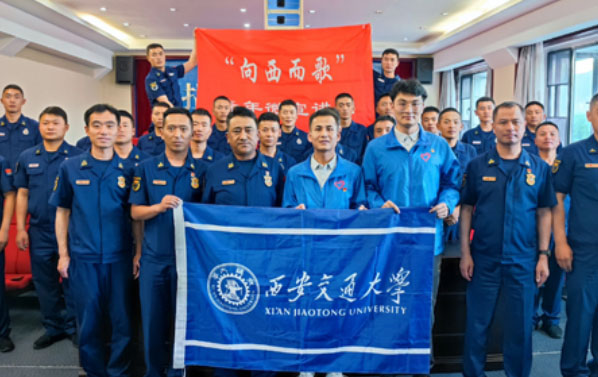

- 西交研支團的隊服后面寫著這樣一句話:“向西而歌,交致遠方”,意在致敬當年西遷前輩們響應國家號召

- 11-16

- 在邊疆奉獻青春特別有獲得感

- 我叫唐天真,是2020年西部計劃服務西藏專項志愿者。兩年前,我大學畢業,從家鄉廣西壯族自治區來到西藏自治區工作

- 11-16

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺