多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

帶著媽媽去支教 志愿者劉羲檬把愛傳遞

發布時間:2023-10-31 關注: 一鍵復制網址

4年前她帶著媽媽上了大學。這一次,她要帶著媽媽去支教。

8月9日清晨,哈爾濱師范大學學生劉羲檬熟練地將媽媽抱上車,給媽媽調整到舒適的坐姿,再和同學一起把輪椅及生活用品搬上車,便踏上了前往黑龍江省雞西市雞東縣第二中學為期一年的支教之旅。 在前一天舉行的2023年黑龍江省大學生志愿服務西部計劃出征儀式上,她作為新一批西部計劃志愿者代表發言:“我要做媽媽的好女兒,更要做新時代的好青年,用一年不長的時間,做一件終生難忘的事情。”

在前一天舉行的2023年黑龍江省大學生志愿服務西部計劃出征儀式上,她作為新一批西部計劃志愿者代表發言:“我要做媽媽的好女兒,更要做新時代的好青年,用一年不長的時間,做一件終生難忘的事情。”

很多人認識劉羲檬,是從她帶著媽媽上大學開始的。自她出生后,媽媽因病癱瘓在床,到3歲時,家里只剩下了她和媽媽,在親朋好友的幫助下生活。

長大一些后,她頑強地撐起了自己的家,從小學到大學,學業也沒有落下。也因此,她先后獲得全國道德模范、中國青年五四獎章等榮譽。今年6月,她還作為團十九大代表到北京參會。在她看來,榮譽背后是成長路上不斷收獲的愛與幫助,就像螢螢之光,集滿了她的“發光瓶”。

如今,即將成為學校馬克思主義學院的一名碩士研究生,她想把收集到的“滿滿的愛”傳遞下去。她果斷報名了研究生支教團,要把“激情和夢想揮灑在基層偏遠地區,用愛用情澆灌希望的種子,為祖國的基礎教育事業奉獻青春”。

“生活強加給你的苦難,都會成為未來面對困難和挑戰的動力和勇氣”

在外人眼中,從小扛起照顧媽媽的重任,劉羲檬的生活很辛苦。她卻不這樣認為。她笑著對中青報·中青網記者說:“苦難都不是為了打敗我而存在的,是為了讓我能夠從中學會更多技能,得到鍛煉與經驗。”

小時候的她還不懂家中遭遇的“變故”。但看到躺在床上因骨骼嚴重變形無法動彈、痛苦不已的媽媽,小小的她就下定了決心,“我會慢慢長大,我要守護好媽媽和家”。

守護媽媽的第一要務是“不讓媽媽餓肚子”。家里灶臺與她腦門兒齊平的時候,她只能給媽媽喂生黃瓜和饅頭;后來,她能夠踩在幾塊磚頭上,聽著媽媽指揮在灶臺邊煮方便面;再后來,她可以熟練地炒出簡單的菜。她高興地說:“可以保證媽媽的每頓飯都是熱乎的了。”

劉羲檬覺得,每次遇到挑戰的時候,就會激發起她的“戰斗欲”。與此同時,她也深深記住了媽媽對她說的“知識改變命運”,在學校和家之間奮力奔跑。

即便沒有和同齡人一樣有充足的學習時間,但劉羲檬還是不斷考出了好成績。媽媽會高興地給親朋好友打電話,告訴他們我是她的驕傲。媽媽也會覺得愧疚,她說如果不是因為照顧她,我的成績或許會更好。可是照顧媽媽是天經地義的事情,沒有媽媽哪里會有我?”

長期以來,劉羲檬都比同齡人要更忙碌一些。

她向中青報·中青網記者分享了她在高中時的作息表:凌晨5點起床,照顧媽媽洗漱,自己洗漱后做早飯,趕第一班公交車到學校,在路上她會掏出自己準備的單詞本復習;中午放學后第一個沖出教室,回家幫媽媽去洗手間,照顧媽媽午餐,因為晚餐時返回家中時間不夠,她還需要再準備媽媽的晚餐;在學校的晚餐時間,就成了她的休息時間;晚自習結束后回到家,還要給媽媽做按摩,洗漱睡覺時間一般都要到晚上12點。

周而復始,但劉羲檬并不覺得累。她一直用一句話激勵自己,“生活強加給你的苦難,都會成為你未來面對一切困難和挑戰的動力和勇氣”。

當記者問及對劉羲檬的評價時,她的媽媽停頓一刻,只輕輕說了句“太辛苦了”。劉羲檬笑著逗媽媽,“你不再夸我幾句嗎?”

每個女孩兒都愛美,劉羲檬也會在大學的重要時刻給自己化一個美美的妝。可劉羲檬的媽媽告訴記者,高中時為了趕時間,她剪掉了自己的長發,“跟個假小子一樣”。直到考上大學,她才留回了長發。

劉羲檬有一個外號“開心果”。她笑稱:“小時候老師寫給我的評語就說我是班級里的‘開心果’,老師也和媽媽提到過,說在班級里面如果哪個同學不太開心了,我會非常主動地去跟同學聊天。到了大學里,我就成了‘氣氛擔當’,只要我在,就不會尷尬地沒有話題聊。”

愛笑、樂觀開朗、積極面對生活,成了這些年來劉羲檬留給身邊很多人的印象。她說:“我遇到的所有老師、朋友都對我表達了善意,我也希望能夠回饋他們同樣的善意。”

“追隨光,成為光,散發光”

8月9日清晨,哈爾濱師范大學學生劉羲檬熟練地將媽媽抱上車,給媽媽調整到舒適的坐姿,再和同學一起把輪椅及生活用品搬上車,便踏上了前往黑龍江省雞西市雞東縣第二中學為期一年的支教之旅。

很多人認識劉羲檬,是從她帶著媽媽上大學開始的。自她出生后,媽媽因病癱瘓在床,到3歲時,家里只剩下了她和媽媽,在親朋好友的幫助下生活。

長大一些后,她頑強地撐起了自己的家,從小學到大學,學業也沒有落下。也因此,她先后獲得全國道德模范、中國青年五四獎章等榮譽。今年6月,她還作為團十九大代表到北京參會。在她看來,榮譽背后是成長路上不斷收獲的愛與幫助,就像螢螢之光,集滿了她的“發光瓶”。

如今,即將成為學校馬克思主義學院的一名碩士研究生,她想把收集到的“滿滿的愛”傳遞下去。她果斷報名了研究生支教團,要把“激情和夢想揮灑在基層偏遠地區,用愛用情澆灌希望的種子,為祖國的基礎教育事業奉獻青春”。

“生活強加給你的苦難,都會成為未來面對困難和挑戰的動力和勇氣”

在外人眼中,從小扛起照顧媽媽的重任,劉羲檬的生活很辛苦。她卻不這樣認為。她笑著對中青報·中青網記者說:“苦難都不是為了打敗我而存在的,是為了讓我能夠從中學會更多技能,得到鍛煉與經驗。”

小時候的她還不懂家中遭遇的“變故”。但看到躺在床上因骨骼嚴重變形無法動彈、痛苦不已的媽媽,小小的她就下定了決心,“我會慢慢長大,我要守護好媽媽和家”。

守護媽媽的第一要務是“不讓媽媽餓肚子”。家里灶臺與她腦門兒齊平的時候,她只能給媽媽喂生黃瓜和饅頭;后來,她能夠踩在幾塊磚頭上,聽著媽媽指揮在灶臺邊煮方便面;再后來,她可以熟練地炒出簡單的菜。她高興地說:“可以保證媽媽的每頓飯都是熱乎的了。”

劉羲檬覺得,每次遇到挑戰的時候,就會激發起她的“戰斗欲”。與此同時,她也深深記住了媽媽對她說的“知識改變命運”,在學校和家之間奮力奔跑。

即便沒有和同齡人一樣有充足的學習時間,但劉羲檬還是不斷考出了好成績。媽媽會高興地給親朋好友打電話,告訴他們我是她的驕傲。媽媽也會覺得愧疚,她說如果不是因為照顧她,我的成績或許會更好。可是照顧媽媽是天經地義的事情,沒有媽媽哪里會有我?”

長期以來,劉羲檬都比同齡人要更忙碌一些。

她向中青報·中青網記者分享了她在高中時的作息表:凌晨5點起床,照顧媽媽洗漱,自己洗漱后做早飯,趕第一班公交車到學校,在路上她會掏出自己準備的單詞本復習;中午放學后第一個沖出教室,回家幫媽媽去洗手間,照顧媽媽午餐,因為晚餐時返回家中時間不夠,她還需要再準備媽媽的晚餐;在學校的晚餐時間,就成了她的休息時間;晚自習結束后回到家,還要給媽媽做按摩,洗漱睡覺時間一般都要到晚上12點。

周而復始,但劉羲檬并不覺得累。她一直用一句話激勵自己,“生活強加給你的苦難,都會成為你未來面對一切困難和挑戰的動力和勇氣”。

當記者問及對劉羲檬的評價時,她的媽媽停頓一刻,只輕輕說了句“太辛苦了”。劉羲檬笑著逗媽媽,“你不再夸我幾句嗎?”

每個女孩兒都愛美,劉羲檬也會在大學的重要時刻給自己化一個美美的妝。可劉羲檬的媽媽告訴記者,高中時為了趕時間,她剪掉了自己的長發,“跟個假小子一樣”。直到考上大學,她才留回了長發。

劉羲檬有一個外號“開心果”。她笑稱:“小時候老師寫給我的評語就說我是班級里的‘開心果’,老師也和媽媽提到過,說在班級里面如果哪個同學不太開心了,我會非常主動地去跟同學聊天。到了大學里,我就成了‘氣氛擔當’,只要我在,就不會尷尬地沒有話題聊。”

愛笑、樂觀開朗、積極面對生活,成了這些年來劉羲檬留給身邊很多人的印象。她說:“我遇到的所有老師、朋友都對我表達了善意,我也希望能夠回饋他們同樣的善意。”

“追隨光,成為光,散發光”

作者:多彩大學生網 來源:多彩大學生網

- 帶著媽媽去支教 志愿者劉羲檬把愛傳遞

- 4年前她帶著媽媽上了大學。這一次,她要帶著媽媽去支教。

- 10-31

- 扎根基層20年將志愿服務理念踐行一生

- 今年是西部計劃實施的第20個年頭,截至目前,重慶已累計招募3.5萬余名西部計劃志愿者

- 10-31

- 雪域高原上有我的青春夢想

- 大學畢業的時候,24歲的張曉敏有著兩種人生選擇:第一種,作為一個南方姑娘,她留在離家不遠的安穩和舒適區,按部就班工作與生活

- 10-30

- 饒恒源扎根新疆展現青春該有的模樣

- 6年前,饒恒源以一名西部計劃志愿者的身份來到阿克蘇,成為云南省招募首批派遣到新疆的一名西部計劃志愿者。

- 10-30

- 張朋讓青春在奉獻中煥發絢麗光彩

- 8月18日,記者與張朋走在貴陽市烏當區東風鎮云錦尚城社區,和他打招呼的居民有老有少,稱呼不一,但語氣都十分親切,如老友一般。

- 10-30

- 扎根兵團成為“沙海小郎中”

- 走進艾樂松辦公室,辦公桌對面墻上掛著一幅名為《厚德濟生》的書法作品,右側寫著“君子當立志厚德以濟生”,左側落款是“沙海小郎中自

- 10-30

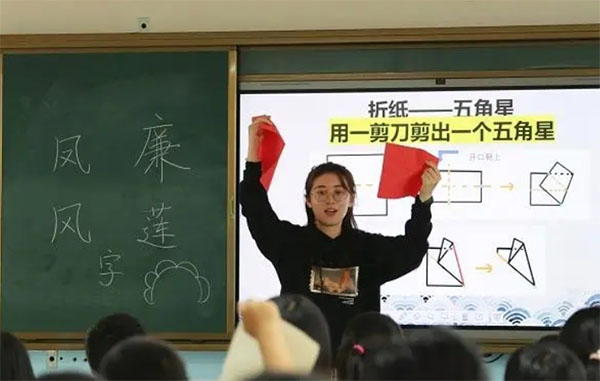

- 王桐予非遺傳承人接好青春“接力棒”

- 一把剪刀,一張紅紙,她用巧手剪出“大千世界”。一份初心,一路探索,她用青春追尋“詩和遠方”。

- 10-30

- 徐耀戚與志愿服務結緣、因志愿服務成長

- 徐耀戚,男,攀枝花學院智能制造學院畢業,西部計劃志愿者,目前崗位為四川省攀枝花市東區弄弄坪街道爛泥田社區辦事員

- 10-29

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺