多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

楊欣雨從演《牽掛》到帶著《牽掛》去支教

發布時間:2023-10-27 關注: 一鍵復制網址

10月22日,華中農業大學新裝修的大學生活動中心劇場再次上演話劇《牽掛》,劇終的一刻,劇組照例請上剛剛完成支教的研究生支教團成員接受全場熱烈掌聲的祝賀,舉著支教團旗幟,團員們自豪地走上舞臺,揮舞旗幟,向觀眾揮手致意。楊欣雨就是這一“棒”研支團成員之一。

2022年,作為華中農大“本禹志愿服務隊”第十八屆研究生支教團成員,楊欣雨回到家鄉湖北省恩施土家族苗族自治州,在建始縣摩峰小學做一名支教老師。

2022年,作為華中農大“本禹志愿服務隊”第十八屆研究生支教團成員,楊欣雨回到家鄉湖北省恩施土家族苗族自治州,在建始縣摩峰小學做一名支教老師。

從一個完全不知話劇為何物的大學生,到成為“宋菊花”,楊欣雨走了四年;從扮演留守學生“宋菊花”到成為支教老師“張福禹”,楊欣雨走了五年。

楊欣雨是《牽掛》第七代大學生演員,她的“牽掛”演著演著,就成了角色本身。

她也是從《牽掛》這部話劇里十年來走上支教路的十多位演員中的一位。

在支教期間,楊欣雨也給學生們播放過《牽掛》的視頻,看著屏幕里的“自己”,她突然有一種不一樣的感覺,“真的從戲里面落到現實了”,9月份才回校讀經濟管理學院會計學專業研一的楊欣雨回憶說,“以前覺得是在演戲,現在不是在演戲,就是生活的一部分。”

淚流滿面看《牽掛》

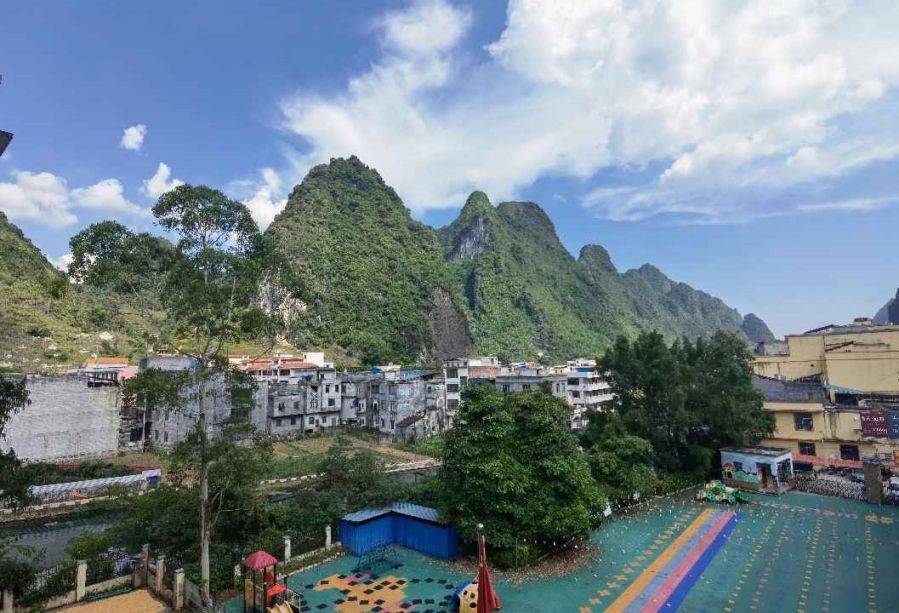

楊欣雨來自恩施建始縣城,從縣城轉官店鎮,再轉摩峰村,三個半小時的車程,就來到摩峰中心小學。

《牽掛》戲里的“恩施鳳凰嶺”是個虛構的地名,但華中農大對口幫扶建始縣、華中農大研究生支教團長期支教摩峰小學是20年來一直發生的真實事件。

楊欣雨很小就聽父母講過這些事情,而且在2018年高考后的暑假,父親的單位正在接待幫助當地農民種水果的華中農大的老師和暑期社會實踐團的學生,“我還跟他們聊過,我感覺他們做的事還挺有趣的”。

高考填志愿,楊欣雨填報了華中農業大學經濟管理學院財務管理專業,“我知道肯定是去華農”。

作為本科大一新生,沒有搶到好位置的楊欣雨搬著小凳子,坐在過道上,淚流滿面地看完《牽掛》。“那天晚上之前,我從沒有聽說過《牽掛》,甚至沒有正兒八經地看過話劇,但這部講我家鄉、我學校故事的話劇,讓我特別共情,同樣是來自大山深處,對外面世界充滿了期待和向往,我周圍有太多這樣的孩子,他們拼命努力,一點一點汲取知識,為了未來、夢想和家人努力奮斗。”

一門心思演《牽掛》

看完《牽掛》,楊欣雨就動了演《牽掛》的心思,“看完就萌發了,張福禹在面臨很多抉擇時,依然選擇去貧困山區支教,這一幕讓我非常感動,我又正好沒接觸過話劇,我想要去試試。”

一聽到《牽掛》劇社招新的消息,楊欣雨就迫不及待地報名,順利入社,最終選定了“宋菊花”一角,這是一個留守學生,在支教老師的幫助下考上武漢大學。

為了更好地貼合山村小學生的角色,《牽掛》里的幾個“小孩子”演員常聚在一起,以角色的口吻和視角對話、做游戲。他們還一起寫了一部《牽掛外傳》,想象鳳凰嶺小孩子們的故事。楊欣雨設定“宋菊花”是一個乖巧又叛逆的女孩:支教老師對于她來說,區別于父母,如果父母讓她努力學習,她可能沒那么在意,而支教老師告訴她,怎么樣才能夠成為更好,她會認真聽,而且聽得進去。對她來說,這是改變終生的一個契機。“我飾演菊花的角色,我發現其實我就是她本身,一個在大山里長大,渴望去外面的世界看一看的山區小孩,也很幸運被好心人幫助。”

第一次演出,楊欣雨很緊張,但她一直認定,這次演得最好,“雖然最緊張,但最能反映當時的心情,想演的東西都演出來了。”

大二開學演了,大三也演了,大四甚至還去客串,楊欣雨陪伴《牽掛》整整四年。

帶著渴望去支教

進入《牽掛》劇社不久,楊欣雨就想著去支教。“我感覺演戲時不斷揣摩孩子的心理,更加設身處地地替山區的孩子們思考,他們到底面臨怎樣的問題,他們面對支教老師又是怎樣的心態,這些‘想象’堅定了我支教的心,我渴望成為牽掛故事里的‘主角’”,楊欣雨說。

在上大四時聽說研支團要招募隊員,她又去面試了。“如果沒被選上,我就會將大部分時間準備考研,那樣就跟支教遠離了。”楊欣雨坦言,她非常珍惜這次機會。

2022年她入選華中農大第十八屆研究生支教團,來到建始縣摩峰中心小學支教一年。楊欣雨發現,隨著外出務工和進城,越來越多的家長會帶著孩子去外面求學,留在家鄉的孩子已經越來越少了。而另一方面,很多家長本來有條件把孩子送到鎮上讀書,卻會選擇到摩峰中心小學上學,“因為他們知道華農的研支團在這里。每一位成員都在這里留下了很好的口碑”。

楊欣雨兩個學期帶了二年級語文、三年級音樂、四年級語文、五年級科學、五年級美術、五年級勞動、六年級音樂,還有學前班輔導課等八門主副課,“除了一年級,其他的全部都帶了”。

楊欣雨是摩峰支教團隊里唯一教科學的老師,她帶著孩子們第一次走進實驗室,從第一個熱傳導實驗,到最難的電磁鐵能量轉化實驗,“我特別怕實驗不成功,會在下面反復做很多次。還是很緊張和擔心。我很慶幸,我的第一份自信是學生給的”。

雖然常常會被學生們的問題問得哭笑不得,但也激勵她更好地準備每一堂科學課。仔細研讀教材,盡可能多地了解課外的科學奧妙,用實驗導入課本知識。令她欣慰的是,“我接手的時候,班級科學課排全縣四十多名,走的時候排全縣二十幾名”。

相遇與牽掛

20年來,依托本禹志愿服務隊,共計十九屆近200名研究生志愿者赴貴鄂兩省大山深處開展支教。

作為其中的一員,楊欣雨對《牽掛》有了更深的認識:“支教期間基本都是和學生在一起,對學生的感情會非常非常濃。而且這種感情是雙向的。”

有一次,在課堂上講到一個生字“遇”,楊欣雨說,這個字可以組成詞語“遇見”。

一個小女孩特別真誠地看著她說:“我遇見了楊老師。”

另一個跳脫的孩子說:“后來,我遇到了像楊老師一樣好的人。”

“遇還可以組詞‘相遇’,我和楊老師相遇了。”又一個孩子說道。

一說起這些,楊欣雨又忍不住淚流滿面。

從一個完全不知話劇為何物的大學生,到成為“宋菊花”,楊欣雨走了四年;從扮演留守學生“宋菊花”到成為支教老師“張福禹”,楊欣雨走了五年。

楊欣雨是《牽掛》第七代大學生演員,她的“牽掛”演著演著,就成了角色本身。

她也是從《牽掛》這部話劇里十年來走上支教路的十多位演員中的一位。

在支教期間,楊欣雨也給學生們播放過《牽掛》的視頻,看著屏幕里的“自己”,她突然有一種不一樣的感覺,“真的從戲里面落到現實了”,9月份才回校讀經濟管理學院會計學專業研一的楊欣雨回憶說,“以前覺得是在演戲,現在不是在演戲,就是生活的一部分。”

淚流滿面看《牽掛》

楊欣雨來自恩施建始縣城,從縣城轉官店鎮,再轉摩峰村,三個半小時的車程,就來到摩峰中心小學。

《牽掛》戲里的“恩施鳳凰嶺”是個虛構的地名,但華中農大對口幫扶建始縣、華中農大研究生支教團長期支教摩峰小學是20年來一直發生的真實事件。

楊欣雨很小就聽父母講過這些事情,而且在2018年高考后的暑假,父親的單位正在接待幫助當地農民種水果的華中農大的老師和暑期社會實踐團的學生,“我還跟他們聊過,我感覺他們做的事還挺有趣的”。

高考填志愿,楊欣雨填報了華中農業大學經濟管理學院財務管理專業,“我知道肯定是去華農”。

作為本科大一新生,沒有搶到好位置的楊欣雨搬著小凳子,坐在過道上,淚流滿面地看完《牽掛》。“那天晚上之前,我從沒有聽說過《牽掛》,甚至沒有正兒八經地看過話劇,但這部講我家鄉、我學校故事的話劇,讓我特別共情,同樣是來自大山深處,對外面世界充滿了期待和向往,我周圍有太多這樣的孩子,他們拼命努力,一點一點汲取知識,為了未來、夢想和家人努力奮斗。”

一門心思演《牽掛》

看完《牽掛》,楊欣雨就動了演《牽掛》的心思,“看完就萌發了,張福禹在面臨很多抉擇時,依然選擇去貧困山區支教,這一幕讓我非常感動,我又正好沒接觸過話劇,我想要去試試。”

一聽到《牽掛》劇社招新的消息,楊欣雨就迫不及待地報名,順利入社,最終選定了“宋菊花”一角,這是一個留守學生,在支教老師的幫助下考上武漢大學。

為了更好地貼合山村小學生的角色,《牽掛》里的幾個“小孩子”演員常聚在一起,以角色的口吻和視角對話、做游戲。他們還一起寫了一部《牽掛外傳》,想象鳳凰嶺小孩子們的故事。楊欣雨設定“宋菊花”是一個乖巧又叛逆的女孩:支教老師對于她來說,區別于父母,如果父母讓她努力學習,她可能沒那么在意,而支教老師告訴她,怎么樣才能夠成為更好,她會認真聽,而且聽得進去。對她來說,這是改變終生的一個契機。“我飾演菊花的角色,我發現其實我就是她本身,一個在大山里長大,渴望去外面的世界看一看的山區小孩,也很幸運被好心人幫助。”

第一次演出,楊欣雨很緊張,但她一直認定,這次演得最好,“雖然最緊張,但最能反映當時的心情,想演的東西都演出來了。”

大二開學演了,大三也演了,大四甚至還去客串,楊欣雨陪伴《牽掛》整整四年。

帶著渴望去支教

進入《牽掛》劇社不久,楊欣雨就想著去支教。“我感覺演戲時不斷揣摩孩子的心理,更加設身處地地替山區的孩子們思考,他們到底面臨怎樣的問題,他們面對支教老師又是怎樣的心態,這些‘想象’堅定了我支教的心,我渴望成為牽掛故事里的‘主角’”,楊欣雨說。

在上大四時聽說研支團要招募隊員,她又去面試了。“如果沒被選上,我就會將大部分時間準備考研,那樣就跟支教遠離了。”楊欣雨坦言,她非常珍惜這次機會。

2022年她入選華中農大第十八屆研究生支教團,來到建始縣摩峰中心小學支教一年。楊欣雨發現,隨著外出務工和進城,越來越多的家長會帶著孩子去外面求學,留在家鄉的孩子已經越來越少了。而另一方面,很多家長本來有條件把孩子送到鎮上讀書,卻會選擇到摩峰中心小學上學,“因為他們知道華農的研支團在這里。每一位成員都在這里留下了很好的口碑”。

楊欣雨兩個學期帶了二年級語文、三年級音樂、四年級語文、五年級科學、五年級美術、五年級勞動、六年級音樂,還有學前班輔導課等八門主副課,“除了一年級,其他的全部都帶了”。

楊欣雨是摩峰支教團隊里唯一教科學的老師,她帶著孩子們第一次走進實驗室,從第一個熱傳導實驗,到最難的電磁鐵能量轉化實驗,“我特別怕實驗不成功,會在下面反復做很多次。還是很緊張和擔心。我很慶幸,我的第一份自信是學生給的”。

雖然常常會被學生們的問題問得哭笑不得,但也激勵她更好地準備每一堂科學課。仔細研讀教材,盡可能多地了解課外的科學奧妙,用實驗導入課本知識。令她欣慰的是,“我接手的時候,班級科學課排全縣四十多名,走的時候排全縣二十幾名”。

相遇與牽掛

20年來,依托本禹志愿服務隊,共計十九屆近200名研究生志愿者赴貴鄂兩省大山深處開展支教。

作為其中的一員,楊欣雨對《牽掛》有了更深的認識:“支教期間基本都是和學生在一起,對學生的感情會非常非常濃。而且這種感情是雙向的。”

有一次,在課堂上講到一個生字“遇”,楊欣雨說,這個字可以組成詞語“遇見”。

一個小女孩特別真誠地看著她說:“我遇見了楊老師。”

另一個跳脫的孩子說:“后來,我遇到了像楊老師一樣好的人。”

“遇還可以組詞‘相遇’,我和楊老師相遇了。”又一個孩子說道。

一說起這些,楊欣雨又忍不住淚流滿面。

作者:多彩大學生網 來源:多彩大學生網

- 楊欣雨從演《牽掛》到帶著《牽掛》去支教

- 10月22日,華中農業大學新裝修的大學生活動中心劇場再次上演話劇《牽掛》

- 10-27

- 我在祖國最西邊開家小店

- 在閆佳怡看來,讓顧客感到真誠、溫暖的服務,是在這個祖國最西邊的小城里經商的“取勝之匙”。

- 10-27

- 大學生志愿服務西部計劃在川實施20年,3.6萬余人深入基層貢

- 西部計劃是國家重大人才工程“高校畢業生基層培養計劃”的子項目,是引導和鼓勵高校畢業生到基層工作的5個專項之一。

- 07-18

- 漠河市舉辦西部計劃大學生志愿者茶話會

- 近日,漠河市舉辦西部計劃大學生志愿者茶話會,向大學生志愿者表達關心關懷及節日的祝福。

- 09-12

- 廣西計劃補錄200名大學生西部計劃志愿者

- 8月19日,記者從大學生志愿服務西部計劃廣西項目管理辦公室獲悉,即日起至8月29日24時,我區將面向全國普通高等學校2022年應屆本科畢業

- 08-20

- 江蘇2839名大學生志愿者奔赴支援西部和鄉村振興一線

- 8月10日,2022年江蘇大學生志愿服務“西部計劃”“鄉村振興計劃”出征儀式在南京農業大學體育館舉行

- 08-13

- 大學生志愿服務西部計劃累計選派46.5萬余人

- 近日,各地陸續組織開展大學生志愿服務西部計劃(簡稱西部計劃)志愿者出征儀式,3.67萬名新招募志愿者赴中西部地區基層開展志愿服務。

- 08-13

- 鄉村振興,我們在路上

- 本人是南京信息工程大學第24屆研究生支教團的團長宋佳銘,在廣西壯族自治區河池市都安縣的地蘇鎮進行支教。根據廣西項目辦的要求,本人

- 08-04

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺