多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

傳遞溫暖力量 點亮青春之光——一名大學生的寒假成長手記

發布時間:2025-02-27 閱讀: 一鍵復制網址

傳遞溫暖力量 點亮青春之光——一名大學生的寒假成長手記

傳遞溫暖力量 點亮青春之光——一名大學生的寒假成長手記從母校講臺到農家灶臺,從書香滿溢的教室到煙火升騰的廚房,這個寒假,安徽農業大學2024級智能制造工程00后大學生劉偉用行動詮釋著當代青年的責任擔當,在知識與文化的接力傳承中完成了一場溫暖的生命教育。

薪火相傳篇:重返母校播種希望

在年輪光斑的校園里,劉偉帶著精心制作的PPT站在高三教室的講臺前。當屏幕上出現“大學不是終點,而是新起點”的班訓時,臺下學弟學妹們的眼睛亮了起來。從課程設置到社團活動,從科研競賽到志愿服務,他用鮮活事例串起大學生活圖景,更將班主任當年激勵他們的“每個階段都要找到自己的北斗星”化作點點星光,照亮了即將高考的學子們前行的路。“看到他們認真記筆記的模樣,我忽然懂得了教育的真諦——傳承的不僅是知識,更是生生不息的熱愛。”劉偉在活動日志中寫道。

書香潤心篇:閱讀點亮童真眼眸

大年初十的社區書吧,劉偉與志愿者伙伴們化身“故事魔法師”。當《鋼鐵是怎樣煉成的》里保爾修鐵路的片段通過情景劇重現,孩子們自發鼓起掌來;朗誦方志敏《可愛的中國》時,稚嫩的童聲與青年人的嗓音交織成動人的和聲。“每本書都像蒲公英,看似輕盈卻滿載希望。”活動現場,劉偉特意設計了“書籍漂流瓶”環節,看著孩子們鄭重寫下讀書心愿放進玻璃瓶,他深刻體會到:“知識傳遞的溫度,足以融化寒冬的冰雪。”

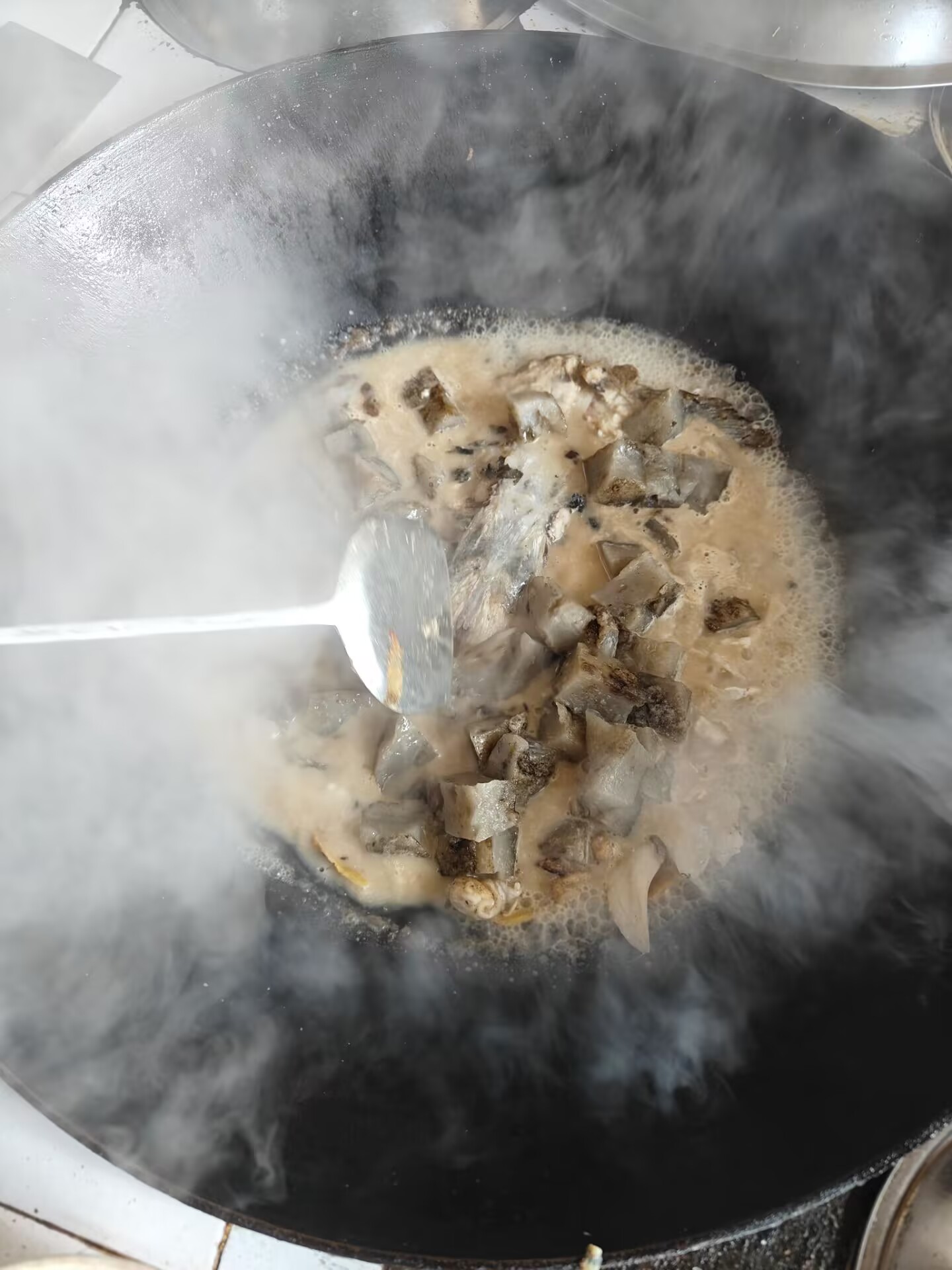

匠心傳承篇:解鎖舌尖上的文化密碼

在霧氣氤氳的農家廚房,劉偉跟著奶奶學習制作傳統紅薯粉圓子。“水溫要魚眼泡”時下粉,揉面講究“三光政策”。這些口耳相傳的訣竅,在年輕一代手中煥發新生。雖然初次和面不是太稀就是太干,但在奶奶手把手的指導下,最終成型的透亮圓子讓全家年夜飯多了份特殊滋味。“原來柴米油鹽里藏著文化密碼”,劉偉感慨道,“就像熬制紅薯粉需要文火慢燉,文化傳承更需耐心守候”。

新年展望:做時代的追光者

這個特別的寒假,劉偉用三個不同的身份完成溫暖接力——作為學長傳承理想之光,作為志愿者播撒閱讀之光,作為孫子守護傳統之光。“從接受者變成傳遞者,我讀懂了'光熱效應'的真諦。”站在新春的門檻上,這個年輕人許下心愿:愿每個人都能成為溫暖的光源,讓知識的力量薪火相傳,讓文化的溫度生生不息,共同編織屬于這個時代的璀璨星河。

作者:劉偉,劉蕓 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 傳遞溫暖力量 點亮青春之光——一名大學生的寒假成長手記

- 從母校講臺到農家灶臺,從書香滿溢的教室到煙火升騰的廚房,這個寒假,安徽農業大學2024級智能制造工程00后大學生劉偉用行動詮釋著當代

- 02-27

- 切實體驗麥稈畫的傳承與發展

- 02-27

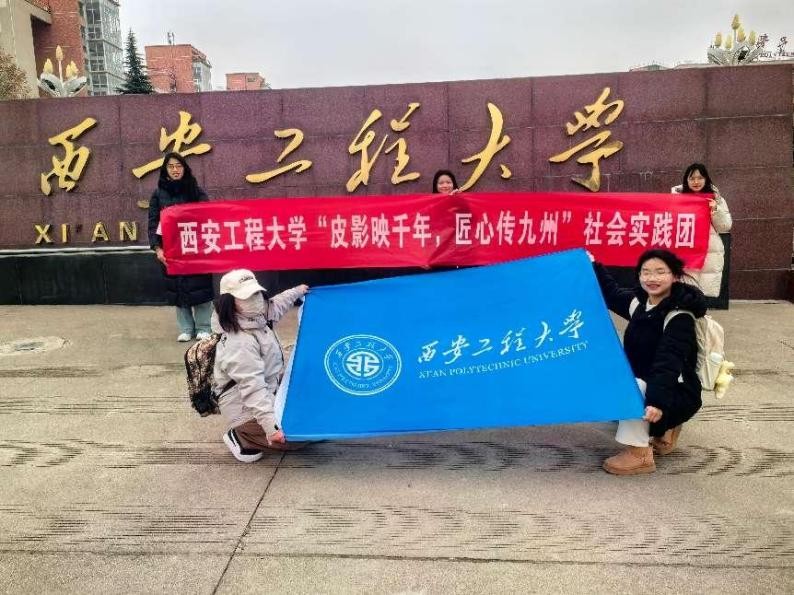

- 【西安工程大學寒假社會實踐總結】探尋非遺之光,共赴皮影之約

- 在西安工程大學寒假社會實踐中,我們懷揣著對傳統文化的熱愛,踏上了探尋非遺之光的征程,與皮影藝術展開了一場精彩之約。深入皮影藝人

- 02-27

- 走進勵志泗林 探尋教育鑄魂

- 02-26

- 青春志愿行,關懷暖夕陽

-  為深入貫徹黨的二十屆三中全會關于積極應對人口老齡化的政策機制,弘揚中華民族尊老、敬老、愛老的傳統美德,讓養老院的老人們

- 02-26

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺