多彩大學生網(wǎng),大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺

長安大學赴河北阜平“傳承紅色‘冀’憶,聚力鄉(xiāng)村振興”暑期社會實踐活動圓滿結(jié)束

發(fā)布時間:2024-07-29 關注: 一鍵復制網(wǎng)址

為了深入了解鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,傳承紅色革命文化,增強大學生的社會責任感和歷史使命感。2024年7月14日至19日,長安大學赴河北阜平“傳承紅色‘冀’憶,聚力鄉(xiāng)村振興”暑期社會實踐隊在楊東民老師的帶領下,前往河北省保定市阜平縣開展了為期6天的社會實踐活動。

在店房村這片紅色土地上,實踐隊成員們不僅學習到了豐富的歷史文化知識,更深刻體會到了革命先輩為人民幸福做出的巨大貢獻。他們表示,將把這次實踐經(jīng)歷作為寶貴的精神財富,不斷增強自身能力,為實現(xiàn)國家富強、民族振興、人民幸福貢獻自己的力量。同時也希望店房村在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的引領下,能夠繼續(xù)保持發(fā)展勢頭,成為鄉(xiāng)村振興的典范。

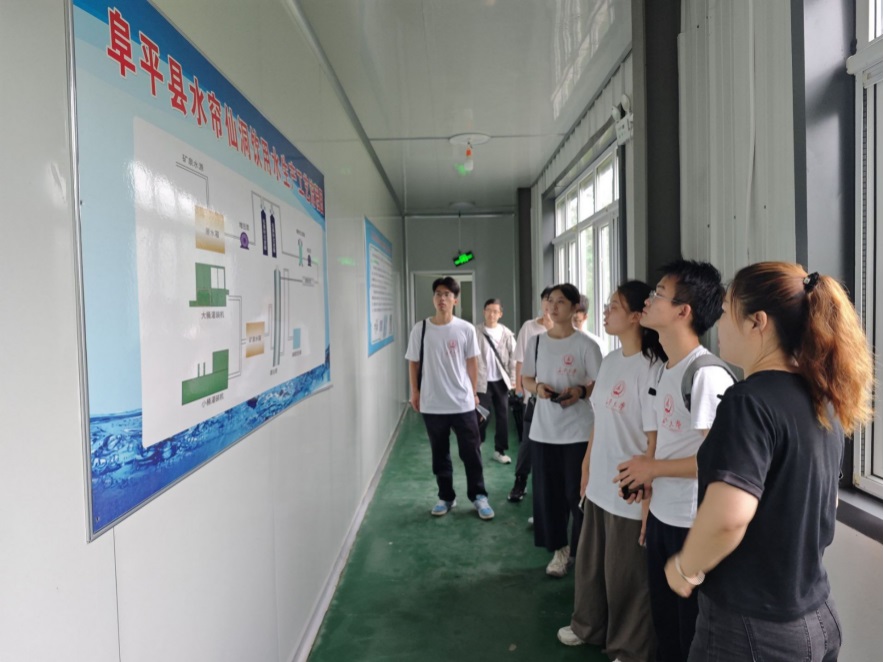

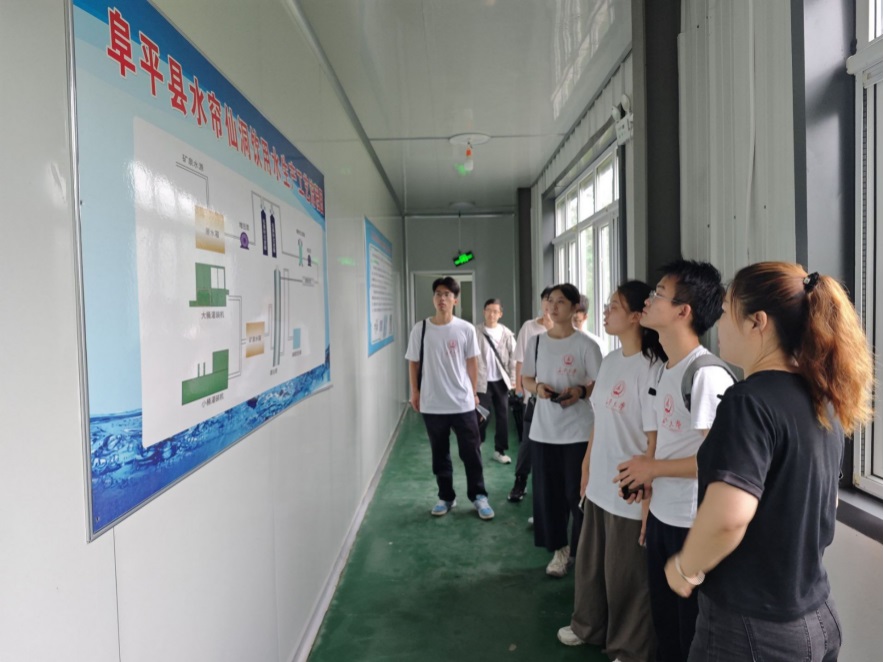

實踐隊前往阜平縣水簾仙洞飲用水有限公司,對該扶貧企業(yè)的發(fā)展模式進行了深入了解。通過與企業(yè)管理層的座談,實踐隊掌握了該企業(yè)如何利用當?shù)刎S富的自然資源與文化資源,成功開發(fā)出“太行深處”、“潤密集”等品牌的飲用水產(chǎn)品。這些產(chǎn)品不僅滿足了市場對高品質(zhì)飲用水的需求,同時也為當?shù)卮迕裉峁┝诵碌氖杖雭碓矗行У卮龠M了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展和村民的增收。

實踐隊對當?shù)氐拇髼椈剡M行了走訪考察。該基地作為阜平縣的重要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)之一,擁有廣闊的種植面積和成熟的棗樹栽培技術,也是河北農(nóng)業(yè)大學的實驗基地,占地500畝,有三座現(xiàn)代化園區(qū),是阜平縣新型農(nóng)業(yè)發(fā)展的典范。在走訪過程中,隊員們了解到,阜平大棗以其優(yōu)良的品質(zhì)和獨特的風味享譽市場,成為推動當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。基地負責人向?qū)嵺`隊介紹了大棗種植、采摘、加工等一系列產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),展示了阜平縣在大棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的成就及其對促進鄉(xiāng)村振興的貢獻。通過這次參觀,實踐隊成員不僅增長了知識,還對如何通過特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)促進地方經(jīng)濟發(fā)展有了更深刻的認識。

鄧括之女鄧小嵐女士在這里進行了18年的支教生涯,用音樂為這片土地帶來了希望之燈,照亮了孩子們前行的道路。

在晉察冀邊區(qū)革命紀念館,隊員們深入了解了模范抗日根據(jù)地——晉察冀邊區(qū)的革命歷程。通過學習館內(nèi)大量的影象資料和文物,隊員們更加深入了解了這段可歌可泣的歷史,對革命先烈的革命精神有了更深地感悟。

青春挺膺,長安大學的學子們用他們的腳步丈量了河北阜平這片紅色土地上的歷史與現(xiàn)實。他們深入鄉(xiāng)村,感悟振興,探尋致富之路,他們緬懷歷史,探尋紅色足跡,傳承紅色基因。他們見證了鄉(xiāng)村振興的生動實踐,感受了紅色文化的厚重底蘊,也看到了新時代青年在鄉(xiāng)村振興中的責任與擔當。

展望未來,來自長安大學的他們將繼續(xù)秉承“弘毅明德、篤學創(chuàng)新”的校訓,不忘初心,牢記使命,以更加飽滿的熱情和更加堅定的信念,投身到鄉(xiāng)村振興的偉大實踐中去,為實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢貢獻自己的青春和力量!

下鄉(xiāng)村、談振興,體悟鄉(xiāng)村變遷

實踐隊首先參觀了阜平縣店房村村史館。在抗日戰(zhàn)爭時期,店房村是晉察冀邊區(qū)的重心,店房人民為抗戰(zhàn)勝利作出了巨大的貢獻。近年來,在黨的脫貧攻堅運動的領導下,店房村人民全體搬進了新屋,村中辦起了多家企業(yè),劇民的生活水平得到了顯著提高。特別值得一提的是,店房村在中央軍委國防動員部的幫助下,建立了軍事小鎮(zhèn)旅游景區(qū),吸引了更多的人來到這片紅色圣地。回望來路,店房人堅定地說:“脫貧攻堅,黨是最大的靠山,也是永遠的靠山。”

圖 1參觀村史館

圖 2參觀軍事小鎮(zhèn)

在活動期間,實踐隊特別關注到了地質(zhì)災害預防的重要性。鑒于該村地理位置位于山區(qū),隊員們利用自身所學專業(yè)知識,精心設計了一系列科普宣傳材料。這些宣傳單詳細介紹了山區(qū)常見的地質(zhì)災害類型,如山體滑坡、泥石流等,并針對每種災害提出了具體的預防和應對策略。通過與村民的互動交流,隊員們不僅傳授了重要的防災知識,同時也增強了村民們面對自然災害時的應急能力,有效地提升了社區(qū)的安全防范意識。此外,隊員們還模擬了幾種緊急情況,以確保村民能夠理解并實際應用這些防災策略,從而最大限度地減少可能的損害。

圖 3實踐隊進行地質(zhì)災害防災減災科普

為了學習和宣傳“五老精神”。實踐隊與村中的三位老人展開了訪談。老戰(zhàn)士周培芳,雖然已退伍多年,但捐軀報國的情感依舊熾熱;老教師李森蘭堅守教育崗位40余年的,縱使環(huán)境艱苦,依然堅持著教育事業(yè);老模范李秀珍,年近90歲的她,見證了中國從戰(zhàn)火紛飛到國泰民安的變化。他們不僅是中國革命和建設的見證者與參與者,也是傳承優(yōu)秀文化和培育未來力量的重要力量。通過弘揚“五老”精神,內(nèi)化于心、外化于行,將有助于推動關心下一代工作的持續(xù)發(fā)展,為實現(xiàn)中華民族偉大復興貢獻力量。在店房村這片紅色土地上,實踐隊成員們不僅學習到了豐富的歷史文化知識,更深刻體會到了革命先輩為人民幸福做出的巨大貢獻。他們表示,將把這次實踐經(jīng)歷作為寶貴的精神財富,不斷增強自身能力,為實現(xiàn)國家富強、民族振興、人民幸福貢獻自己的力量。同時也希望店房村在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的引領下,能夠繼續(xù)保持發(fā)展勢頭,成為鄉(xiāng)村振興的典范。

訪企業(yè)、話發(fā)展,探尋致富之路

習近平總書記曾在中央農(nóng)村工作會議上強調(diào),產(chǎn)業(yè)振興是鄉(xiāng)村振興的重中之重,也是實際工作的切入點。為了解當?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,實踐隊深入當?shù)禺a(chǎn)業(yè),探尋致富之路。實踐隊前往阜平縣水簾仙洞飲用水有限公司,對該扶貧企業(yè)的發(fā)展模式進行了深入了解。通過與企業(yè)管理層的座談,實踐隊掌握了該企業(yè)如何利用當?shù)刎S富的自然資源與文化資源,成功開發(fā)出“太行深處”、“潤密集”等品牌的飲用水產(chǎn)品。這些產(chǎn)品不僅滿足了市場對高品質(zhì)飲用水的需求,同時也為當?shù)卮迕裉峁┝诵碌氖杖雭碓矗行У卮龠M了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展和村民的增收。

圖 4 實踐隊員參觀工廠

實踐隊員還深入了店房村美悅箱包加工廠有限公司的加工點進行了細致的調(diào)研學習活動。通過與廠區(qū)負責人進行的深入交流,實踐隊了解到,該廠的生產(chǎn)過程所涉及的技術難度相對較低,使得工人們能夠通過短期的簡易培訓即可迅速上手參與生產(chǎn)工作。該工廠主要致力于女士休閑包、旅行包等多樣化產(chǎn)品的生產(chǎn),這些產(chǎn)品近年來在市場上獲得了可觀的收益。實踐隊對當?shù)氐拇髼椈剡M行了走訪考察。該基地作為阜平縣的重要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)之一,擁有廣闊的種植面積和成熟的棗樹栽培技術,也是河北農(nóng)業(yè)大學的實驗基地,占地500畝,有三座現(xiàn)代化園區(qū),是阜平縣新型農(nóng)業(yè)發(fā)展的典范。在走訪過程中,隊員們了解到,阜平大棗以其優(yōu)良的品質(zhì)和獨特的風味享譽市場,成為推動當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。基地負責人向?qū)嵺`隊介紹了大棗種植、采摘、加工等一系列產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),展示了阜平縣在大棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的成就及其對促進鄉(xiāng)村振興的貢獻。通過這次參觀,實踐隊成員不僅增長了知識,還對如何通過特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)促進地方經(jīng)濟發(fā)展有了更深刻的認識。

圖 5隊員上手體驗

對于新時代的中國青年來說,不僅要讀好有字之書,更要深入基層、深入生活、深入百姓,在鄉(xiāng)村振興的實踐中,發(fā)揮所學所長,壯大農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài),讓產(chǎn)業(yè)托舉鄉(xiāng)村振興之夢,讓鄉(xiāng)村換新貌、展新顏。

循足跡,緬歷史,賡續(xù)紅色基因

為了學習和傳承“五老精神”。實踐隊與多位親歷發(fā)展變遷的老人展開了訪談交流。老戰(zhàn)士周培芳,雖然已退伍多年,但捐軀報國的情感依舊熾熱;老教師李森蘭堅守教育崗位40余年的,縱使環(huán)境艱苦,依然堅持著教育事業(yè);老模范李秀珍,年近90歲的她,見證了中國從戰(zhàn)火紛飛到國泰民安的變化。他們不僅是中國革命和建設的見證者與參與者,也是傳承優(yōu)秀文化和培育未來力量的重要力量。通過弘揚“五老”精神,內(nèi)化于心、外化于行,將有助于推動關心下一代工作的持續(xù)發(fā)展,為實現(xiàn)中華民族偉大復興貢獻力量。

圖 6實踐隊成員與老人訪談

實踐隊還前往了馬蘭村,那是一片充滿革命精神的土地,是我國革命時期的“民族號筒”——《晉察冀日報》的誕生地,是紅色文化與教育希望的交匯之地,是傳承革命精神與推動文化教育的典范。在這里,鄧括,雷燁,張效舜等革命先輩們在艱苦的戰(zhàn)爭環(huán)境下,以紙筆為劍向反革命勢力做斗爭,他們用自身生命發(fā)出中華民族的最強音。鄧括之女鄧小嵐女士在這里進行了18年的支教生涯,用音樂為這片土地帶來了希望之燈,照亮了孩子們前行的道路。

在晉察冀邊區(qū)革命紀念館,隊員們深入了解了模范抗日根據(jù)地——晉察冀邊區(qū)的革命歷程。通過學習館內(nèi)大量的影象資料和文物,隊員們更加深入了解了這段可歌可泣的歷史,對革命先烈的革命精神有了更深地感悟。

圖 7 在晉察冀邊區(qū)革命紀念管門前合照

在莊嚴肅穆的革命烈士紀念碑前,隊員們沉浸于那段波瀾壯闊的革命歷史,感受到了革命先烈們的英勇與犧牲。他們?yōu)槲覈颖贝蟮厣显?jīng)發(fā)生的偉大壯舉所震撼,為烈士們無私奉獻、英勇斗爭的精神所感動。面對先烈的豐功偉績,隊員們更加堅定了傳承革命精神、為實現(xiàn)中華民族偉大復興而努力奮斗的信念。青春挺膺,長安大學的學子們用他們的腳步丈量了河北阜平這片紅色土地上的歷史與現(xiàn)實。他們深入鄉(xiāng)村,感悟振興,探尋致富之路,他們緬懷歷史,探尋紅色足跡,傳承紅色基因。他們見證了鄉(xiāng)村振興的生動實踐,感受了紅色文化的厚重底蘊,也看到了新時代青年在鄉(xiāng)村振興中的責任與擔當。

展望未來,來自長安大學的他們將繼續(xù)秉承“弘毅明德、篤學創(chuàng)新”的校訓,不忘初心,牢記使命,以更加飽滿的熱情和更加堅定的信念,投身到鄉(xiāng)村振興的偉大實踐中去,為實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢貢獻自己的青春和力量!

作者:楊錦天、王稼祥 來源:多彩大學生網(wǎng)

- “志愿微光暖人心,護佑童年勇前行”實踐隊——焦作市金蕊兒童康復中心“七彩假期”志愿服務活動

- 2024年7月15日,河南理工大學應急管理學院“志愿微光暖人心,護佑童年勇前行”實踐隊,踏入了焦作市金蕊兒童康復中心的大門,開啟了一

- 07-29

- 西安航空學院開展”志愿服務進社區(qū),共繪愛心新篇章”社會實踐活動

- 為了推動大學生參與社區(qū)治理,促進社區(qū)和諧穩(wěn)定發(fā)展,7月9日,由西安航空學院28名學子組成的“E心一意志愿服務隊”前往陜西省西安市蓮

- 07-29

- 長安大學赴河北阜平“傳承紅色‘冀’憶,聚力鄉(xiāng)村振興”暑期社會實踐活動圓滿結(jié)束

- 暑期三下鄉(xiāng)

- 07-29

- 湖北醫(yī)藥學院學子三下鄉(xiāng):“星火接力,丹心筑夢”

- 為拓寬鄉(xiāng)村兒童知識視野,增長見識和獲取新識,7月13日和14日湖北醫(yī)藥學院星火暑期社會實踐隊在丹江口市丁家營鎮(zhèn)小學開始為同學們進行

- 07-29

- 湖北醫(yī)藥學院學子三下鄉(xiāng):五史傳承點燃星火,趣味教育筑夢未來

- 7月7日,湖北醫(yī)藥學院“星火”暑期社會實踐隊在丹江口市丁家營鎮(zhèn)小學開展五史教育,在五史的學習中度過一個七彩假期。在玩中學,在學中

- 07-29

- 湖北醫(yī)藥學院學子三下鄉(xiāng):暑期安全第一位,“禁毒+防溺水”齊宣傳

- 7月12日,湖北醫(yī)藥學院“星火”暑期社會實踐隊在丹江口市丁家營鎮(zhèn)小學為同學們開展了禁毒安全教育和預防溺水安全教育,讓孩子們深刻地

- 07-29

- 湖北醫(yī)藥學院學子三下鄉(xiāng):五史星光照亮水源地

- 黨旗所指就是團旗所向,湖醫(yī)藥青年挺膺擔當!7月7日,湖北醫(yī)藥學院“星火”暑期社會實踐隊作為“五史”宣講團來到丹江口市丁家營鎮(zhèn)小學

- 07-29

- 湖北醫(yī)藥學院學子三下鄉(xiāng):“循史覓道,共鑄曙光”

- 為深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神,貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想,引導青年學生學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行

- 07-29

- 多彩大學生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺