多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

青春筑夢礦內社區,實踐行動盡顯擔當——安徽工業大學公法青協實踐紀實

發布時間:2024-07-16 關注: 一鍵復制網址

礦內社區,位于馬鞍山市老城區,其一側靠向馬鋼園區,在接近這片區域時,能感受到撲面而來的歷史厚重感。梅雨季節,細雨綿綿。6月24號起,我作為安徽工業大學公法青協社會實踐團隊的一員,來到礦內社區,開啟一段意義非凡的社會實踐之旅。這里,承載著厚重的工業記憶,洋溢著社區居民對生活的熱愛與期待。四天的時間里,我們深入社區,用實際行動詮釋了青年學子的責任與擔當,為礦內社區建設增添了一抹亮麗的青春色彩。

6月24日清晨,我們滿懷激情地踏上了前往礦內社區的路途。社區工作人員熱情招待了我們。我們介紹了社會實踐的內容,工作人員給予了相應建議。我們手持精心準備的“平安花山建設”及“防電信詐騙”宣傳單,穿梭于社區的每一個角落,向居民們宣傳花山建設,并提醒他們提高警惕,守護好自己的“錢袋子”。老人們的臉上洋溢著笑容,孩子們好奇的眼神中閃爍著求知的光芒,那一刻,我深刻感受到了傳播知識的自豪感與責任感。

午后,社區老年大學的會議室里熱鬧非凡,一場以“踐行文明條例,爭做文明市民”為主題的宣講活動正在這里舉行。作為團隊的一員,我有幸站在臺上,與社區的老年朋友們分享文明生活的點滴。隨后,我們圍繞“垃圾分類始于心,持之以恒在于行”的主題,通過生動的案例和互動問答,讓垃圾分類的理念深入人心。我們還特別準備了“健康食譜”小貼士,倡導健康飲食,關愛老年人身體健康。活動現場,掌聲不斷,笑聲連連,文明的種子在每個人心中生根發芽。

6月25日,晨光初照,我們再次踏入了礦內社區的大門。今天,我接到了一個特別的任務——為社區的高齡老人送去關懷與問候,并告知高齡補貼事宜。書記先給我作了個示范,然后遞來一份高齡老人名單。手中緊握著那份沉甸甸的名單,我逐一撥通了號碼。“你好,我是礦內社區居委會的……請問您現在身體狀況怎么樣?”有老人聲音微弱,需側耳細聽;有人聲如洪鐘,“誒!我身體很好,很好!”;亦有老人的老伴、兒女接聽電話,對話時需要靈活變通,“她我們接過來照顧了,身體還好。”“前天帶他去醫院了,他現在有腦梗,身體不太好了。”讓我感觸的是,有些老人因為我的寥寥數語關心,便感動不已,“我天,謝謝你的關心,謝謝……”在溝通的時候,我未忘準確傳達7月份高齡補貼的相關信息。和五十多位老人對話,我恍若回到了二零年初的小區路上,無意誤觸了祖母的電話,那予她無限驚喜的交流,為她生命的最后一年增添了色彩。這份簡單的關懷,如同一縷清風,吹散了夏日的炎熱,也溫暖了老人們的心田。

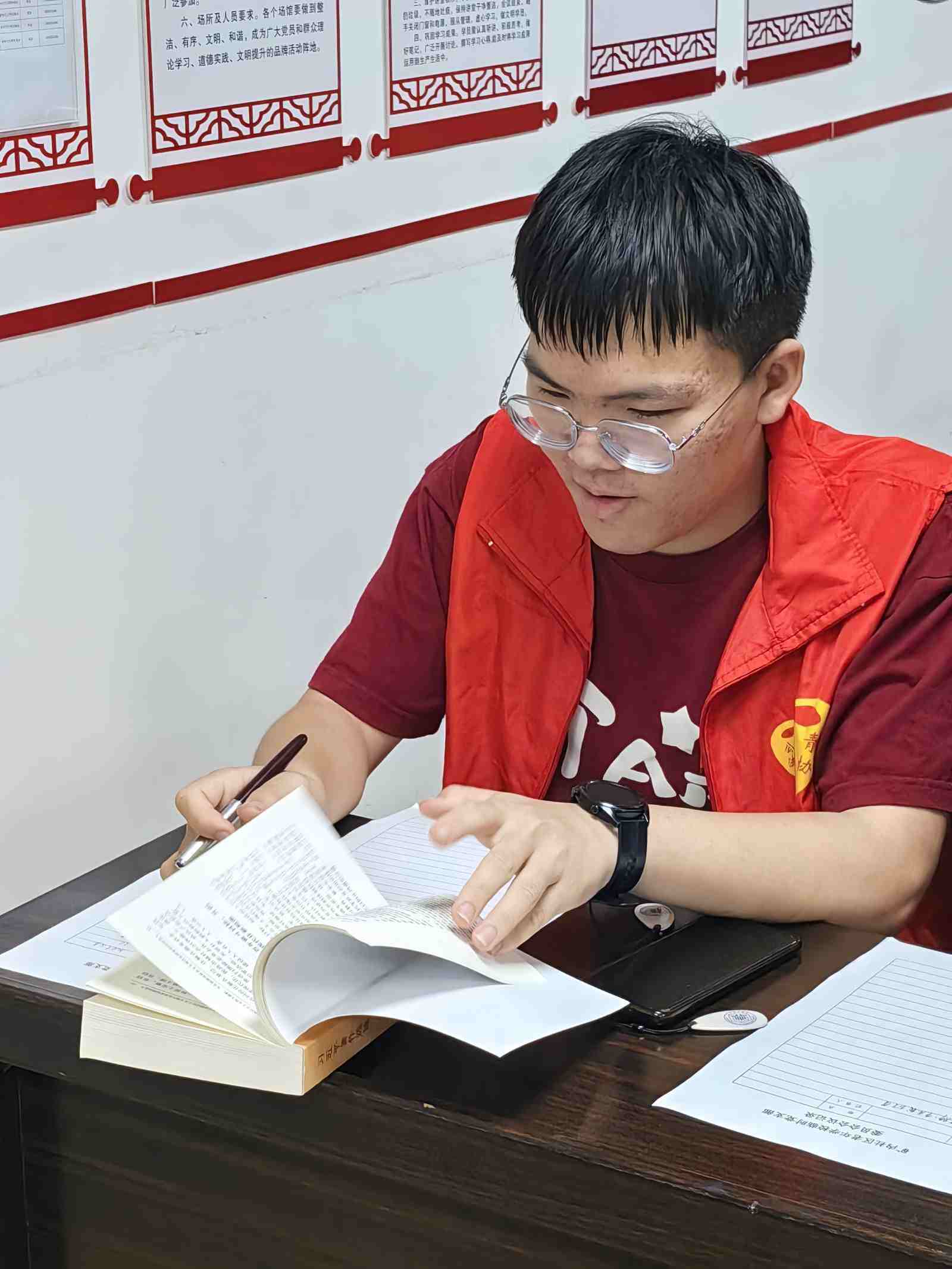

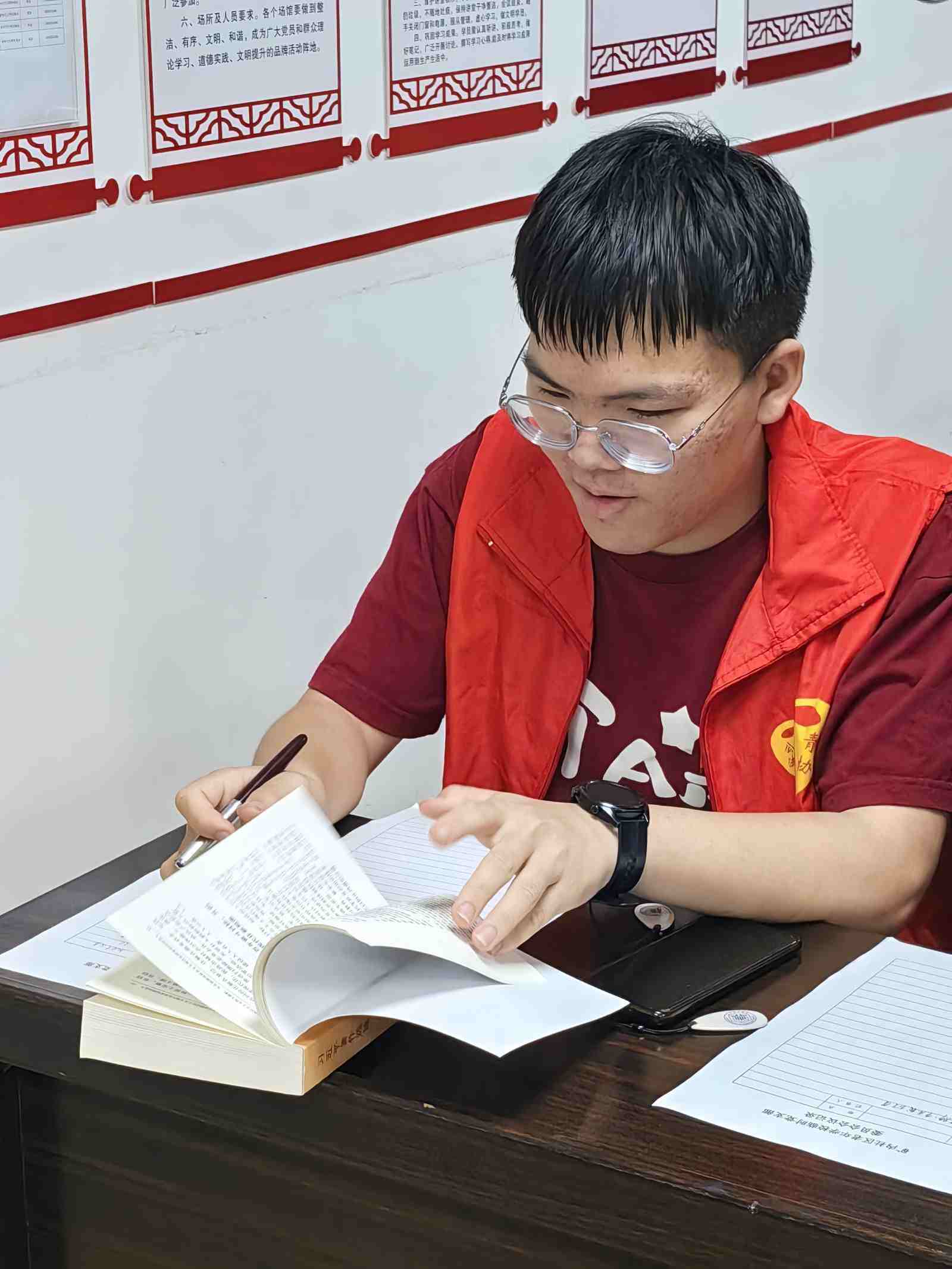

次日晨,我們參加了社區例行召開的黨員會議在會議室里,我們共同學習了《習近平著作選讀(第二卷)》,學習《關于構建新發展格局》。文章里字里行間透露出的深邃思想與戰略遠見,讓我們深受啟發。會后,我們認真記錄,深刻領會,更加堅定了為人民服務的初心與使命。社區書記提到,在建黨節來臨之際,社區計劃為社區內五十年黨齡的老黨員送去問候,并舉辦慶祝活動。可惜依計劃,次日上午不能親眼見證。

6月28日,社會實踐進入了尾聲。社區提供了詳細的活動會議材料,我負責將其整理成文檔。從防溺水宣傳的細致入微,到社區安全隱患排查的嚴謹認真,再到前日的問候演出活動,透過拍攝的照片仍能感受到那歡慶的、喜悅的場景,按書記的話說,那是“敲鑼打鼓”的問候。翻看此前的記錄材料,再看這一份份新的材料,文字無聲記錄著礦內社區一年年的成長與變遷。

回來的路上,出租車司機聽說我們是社會實踐的,眼里泛起了光。“馬鞍山是個好地方啊!這個社區對面的是什么,知道吧?”我答道,“馬鋼?”“誒,對了,這還是九號高爐咧,當年毛主席去過的寶地!”“二十年前就在這里了,這片老城區主體基本沒太變化,還是很親切的……”

四天的社會實踐,短暫而富有意義。第一天在會議室的宣講,關注到社區居民委員會、居民會議等字樣,這些在這學期學習的《憲法學》里的名詞,在社區里真實展現出來了,第一次立體真切地感受到了“基層群眾自治制度”的生動活力。我們的到來為社區工作者適當減輕了壓力,但她們依舊忙碌在各自的崗位上,我們的幾天所做的有些“繁瑣”的工作,不過是他們日復一日的常態。在礦內社區這片熱土上,我們不僅傳遞了知識,更收獲了感動與成長。未來,我們將繼續秉承“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神,將青春的汗水灑向更廣闊的天地,用實際行動踐行青年學子的責任與擔當。

6月24日清晨,我們滿懷激情地踏上了前往礦內社區的路途。社區工作人員熱情招待了我們。我們介紹了社會實踐的內容,工作人員給予了相應建議。我們手持精心準備的“平安花山建設”及“防電信詐騙”宣傳單,穿梭于社區的每一個角落,向居民們宣傳花山建設,并提醒他們提高警惕,守護好自己的“錢袋子”。老人們的臉上洋溢著笑容,孩子們好奇的眼神中閃爍著求知的光芒,那一刻,我深刻感受到了傳播知識的自豪感與責任感。

午后,社區老年大學的會議室里熱鬧非凡,一場以“踐行文明條例,爭做文明市民”為主題的宣講活動正在這里舉行。作為團隊的一員,我有幸站在臺上,與社區的老年朋友們分享文明生活的點滴。隨后,我們圍繞“垃圾分類始于心,持之以恒在于行”的主題,通過生動的案例和互動問答,讓垃圾分類的理念深入人心。我們還特別準備了“健康食譜”小貼士,倡導健康飲食,關愛老年人身體健康。活動現場,掌聲不斷,笑聲連連,文明的種子在每個人心中生根發芽。

6月25日,晨光初照,我們再次踏入了礦內社區的大門。今天,我接到了一個特別的任務——為社區的高齡老人送去關懷與問候,并告知高齡補貼事宜。書記先給我作了個示范,然后遞來一份高齡老人名單。手中緊握著那份沉甸甸的名單,我逐一撥通了號碼。“你好,我是礦內社區居委會的……請問您現在身體狀況怎么樣?”有老人聲音微弱,需側耳細聽;有人聲如洪鐘,“誒!我身體很好,很好!”;亦有老人的老伴、兒女接聽電話,對話時需要靈活變通,“她我們接過來照顧了,身體還好。”“前天帶他去醫院了,他現在有腦梗,身體不太好了。”讓我感觸的是,有些老人因為我的寥寥數語關心,便感動不已,“我天,謝謝你的關心,謝謝……”在溝通的時候,我未忘準確傳達7月份高齡補貼的相關信息。和五十多位老人對話,我恍若回到了二零年初的小區路上,無意誤觸了祖母的電話,那予她無限驚喜的交流,為她生命的最后一年增添了色彩。這份簡單的關懷,如同一縷清風,吹散了夏日的炎熱,也溫暖了老人們的心田。

次日晨,我們參加了社區例行召開的黨員會議在會議室里,我們共同學習了《習近平著作選讀(第二卷)》,學習《關于構建新發展格局》。文章里字里行間透露出的深邃思想與戰略遠見,讓我們深受啟發。會后,我們認真記錄,深刻領會,更加堅定了為人民服務的初心與使命。社區書記提到,在建黨節來臨之際,社區計劃為社區內五十年黨齡的老黨員送去問候,并舉辦慶祝活動。可惜依計劃,次日上午不能親眼見證。

6月28日,社會實踐進入了尾聲。社區提供了詳細的活動會議材料,我負責將其整理成文檔。從防溺水宣傳的細致入微,到社區安全隱患排查的嚴謹認真,再到前日的問候演出活動,透過拍攝的照片仍能感受到那歡慶的、喜悅的場景,按書記的話說,那是“敲鑼打鼓”的問候。翻看此前的記錄材料,再看這一份份新的材料,文字無聲記錄著礦內社區一年年的成長與變遷。

回來的路上,出租車司機聽說我們是社會實踐的,眼里泛起了光。“馬鞍山是個好地方啊!這個社區對面的是什么,知道吧?”我答道,“馬鋼?”“誒,對了,這還是九號高爐咧,當年毛主席去過的寶地!”“二十年前就在這里了,這片老城區主體基本沒太變化,還是很親切的……”

四天的社會實踐,短暫而富有意義。第一天在會議室的宣講,關注到社區居民委員會、居民會議等字樣,這些在這學期學習的《憲法學》里的名詞,在社區里真實展現出來了,第一次立體真切地感受到了“基層群眾自治制度”的生動活力。我們的到來為社區工作者適當減輕了壓力,但她們依舊忙碌在各自的崗位上,我們的幾天所做的有些“繁瑣”的工作,不過是他們日復一日的常態。在礦內社區這片熱土上,我們不僅傳遞了知識,更收獲了感動與成長。未來,我們將繼續秉承“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神,將青春的汗水灑向更廣闊的天地,用實際行動踐行青年學子的責任與擔當。

作者:謝鵬飛 來源:多彩大學生網

- 寶帶社區志愿活動總結:奉獻愛心,收獲成長

- 07-16

- 河南城建學院建筑與城市規劃學院以青春之軀構筑文化輝煌之梯

- 具體講述了河南城建學院建筑與城市規劃學院古建分隊三下鄉活動

- 07-16

- 福建技術師范學院僑興經濟與管理學院學子三下鄉:紅色尋蹤心

- 團隊將于7月6日至8日前往福建屏南,主要圍繞“紅色尋蹤心向黨,青春助力振興夢”主題,開展三方面活動:1.前往屏南縣雙溪古鎮長青根藝

- 07-16

- 嘉庚精神傳百年,挺膺擔當燃“溪”望

- 07-16

- 傳承紅色基因,譜寫時代華章

- 07-15

- 踏紅色足跡,揚革命精神

- 07-15

- 鄉村要振興,青年當有為

- 07-15

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺