多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

非遺之光永不滅 匠心守得絨花開

發布時間:2024-03-05 關注: 一鍵復制網址

黨的二十大報告提出:“堅持和發展馬克思主義,必須同中華優秀的傳統文化相結合。”為了深入學習、傳承和弘揚中華優秀傳統文化,深入學習與貫徹習近平總書記的重要講話精神,將優秀的傳統文化薪火相傳、代代守護,廣西師范大學國際文化教育學院溫蕭羽、黃子瑜、李林林于2024年1月28日至2月3日探訪南京博物院、南京市民俗博物館(甘熙宅第)開展南京絨花非物質文化遺產“南京絨花”的傳承與創新發展路徑探析活動。

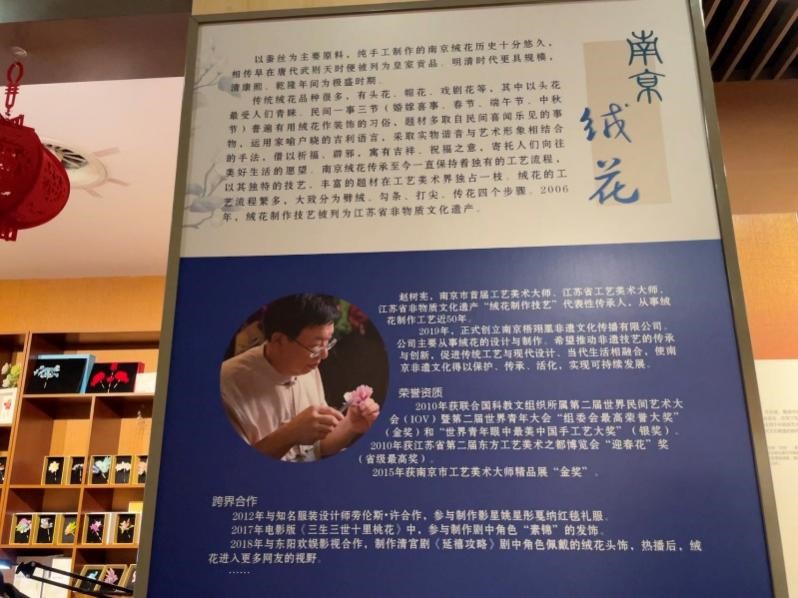

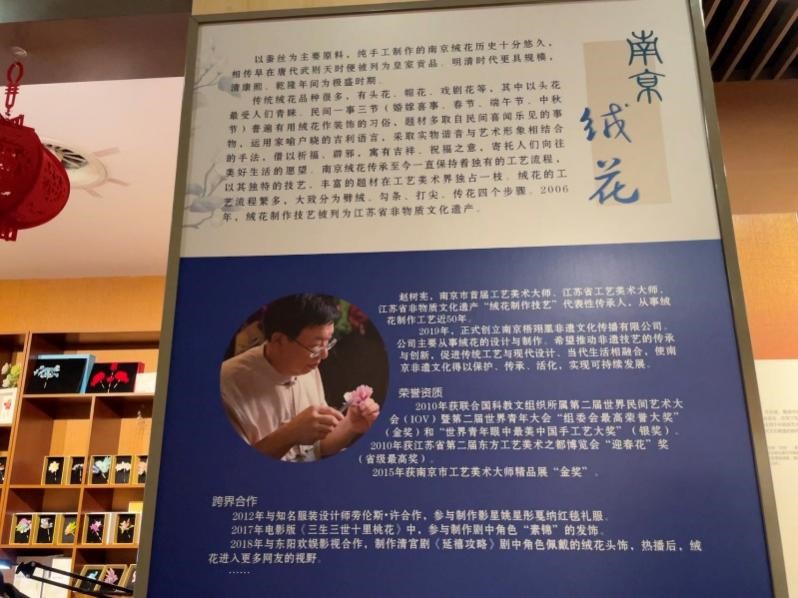

圖為南京博物院內南京絨花介紹

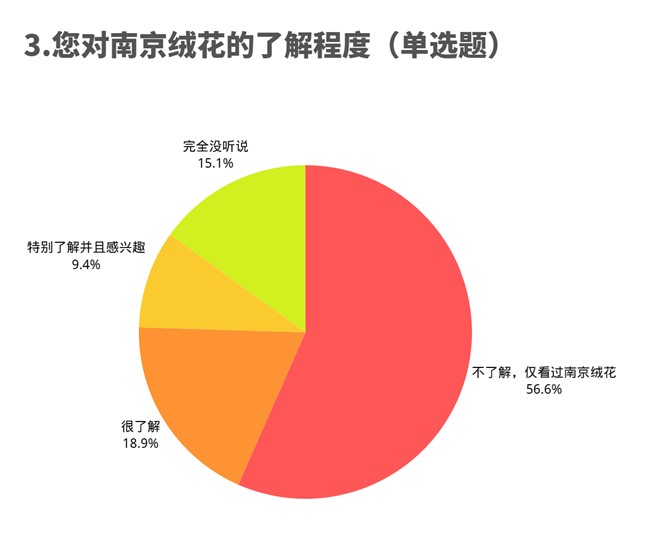

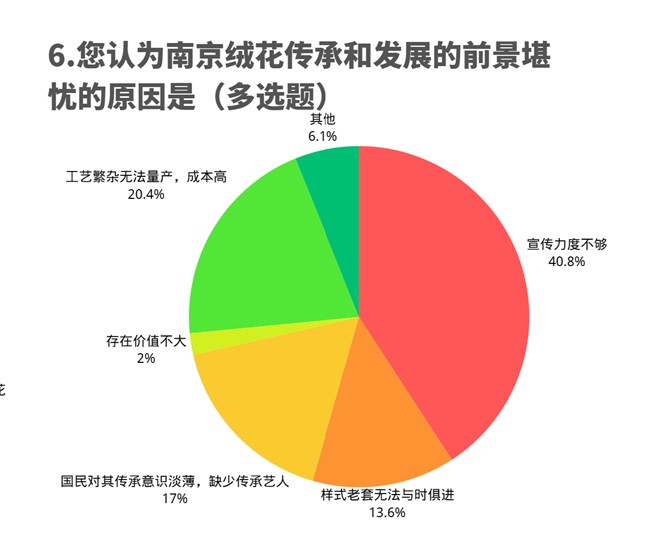

開展實踐前期,我們團隊查閱了絨花有關資料,相關人物報道、文獻等了解其歷史、制作、文化價值等背景信息并制作絨花了解度和傳承情況的問卷調查并加以分析。絨花技藝主要起源于江蘇南京、揚州兩地。南京絨花諧音“榮華”,歷史悠久,相傳在唐朝武則天時便被列為皇室貢品。當時仕女貴婦喜好簪鮮花為頭飾,尤其是牡丹,但鮮花受制于時令,又易枯榮,易掉汁掉色。因此,不枯不敗、精致唯美的絨花應運而生。通過分析問卷,我們發現大多數人對南京絨花的了解不深,雖然多數人都認同南京絨花在當今社會依舊具有價值,但僅少的人表示有興趣去學習絨花的制作技藝。南京絨花技藝面臨著失傳的風險。

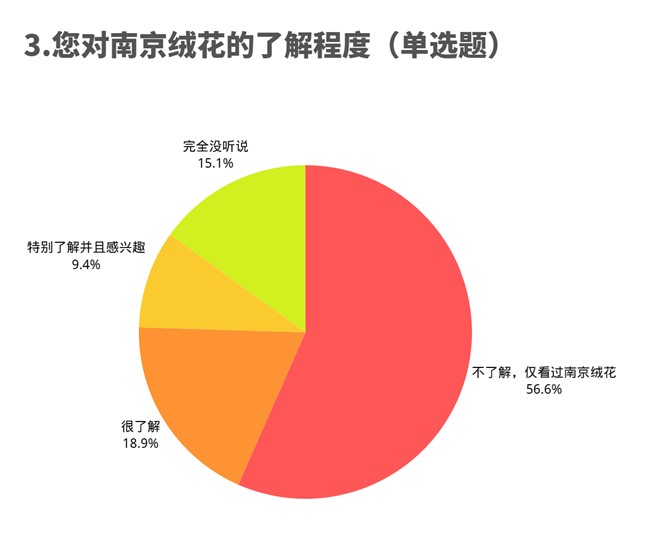

圖為部分調查問卷結果

實踐活動中期,團隊成員首先前往南京民俗博物館(甘熙宅第)趙樹憲先生的絨花工作室進行實地考察,就南京絨花的傳承現狀、困難、出路采訪了趙樹憲先生。南京市民俗博物館位于甘熙宅第,蘊含了兩百多年歷史建筑文化藝術與人文精神,是一個致力于宣傳、傳承和展示中國傳統文化的重要場所。以其獨特的陳列方式和豐富多樣的藏品以及優雅精致的建筑和特色鮮明的展覽,向游客生動地展示了傳統文化的獨特魅力和深厚底蘊。

圖為館內絨花作品展示

步入絨花工作室,各色美麗的絨花工藝品使人眼前一亮:在手藝人靈巧的翻轉折疊之下,平平無奇的一根根絨條仿佛有了生命,形成了一根根綺麗的發簪。南京絨花精美獨特,有的明快富麗,有的溫柔典雅,多以花鳥魚蟲為主;花型粗中有細,勻稱和諧。不僅可以做成發飾和鳳冠,人物走獸、耳墜、胸針、山水畫、瓶插等都能用絨花做成。各式各樣精致的絨花造型展現了南京絨花這一非遺文化的古老魅力,其背后也蘊藏著傳統手工藝人精益專注的工匠精神。

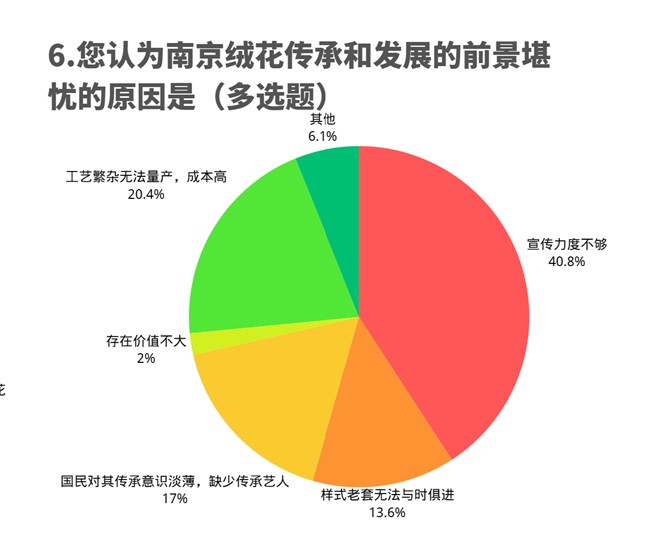

2006年,南京絨花被列為江蘇省非物質文化遺產。趙樹憲入選省級非遺傳承人。年過花甲的趙樹憲先生,每天就在這十幾平米的空間里,為來訪游客講解、展演絨花的制作過程,在庭院深處,默默守護著已有千年歷史、瀕臨失傳的傳統手工藝。在趙樹憲先生的絨花工作室中,我們和他談起南京絨花如何在當代傳承下去這個問題,他說:“工業不斷加速發展,南京絨花也曾面臨失傳的壓力,要轉變思維,有了新媒體的幫助,年輕人愿意了解甚至學習,我們這些手藝人有著將這份技術傳承下去的責任,固步自封不能真正地去守護我熱愛的南京絨花。”

在采訪的最后,趙樹憲先生呼吁社會各界共同關注和保護傳統手工藝品,鼓勵年輕人學習傳統技藝,傳承中華文化。他也希望通過自己的努力,讓更多的人了解和欣賞南京絨花這一令人心靈悸動的優秀傳統工藝品。

圖為趙樹憲先生制作絨花

之后,團隊成員在南京博物院非遺館學習了絨花的制作過程,感受其魅力。我們了解到南京絨花的制作流程繁多,難以全面掌握。該流程分為準備過程、制作過程兩部分。其中,準備過程分為煮絲、染色、燒絲三步。制作過程分為滾絨、打尖、傳花、粘花四步。

圖為團隊成員溫蕭羽學習制作絨花過程

通過本次社會實踐,團隊希望能夠提高社會對南京絨花等這一類非物質文化遺產的傳承與保護意識,增強文化自信,也為絨花與現代文化和審美相融合做出一些探索,提出有實際效益的建議,讓傳統手工藝和更多的非物質文化遺產在現代舞臺再次綻放光彩。

圖為南京博物院內南京絨花介紹

開展實踐前期,我們團隊查閱了絨花有關資料,相關人物報道、文獻等了解其歷史、制作、文化價值等背景信息并制作絨花了解度和傳承情況的問卷調查并加以分析。絨花技藝主要起源于江蘇南京、揚州兩地。南京絨花諧音“榮華”,歷史悠久,相傳在唐朝武則天時便被列為皇室貢品。當時仕女貴婦喜好簪鮮花為頭飾,尤其是牡丹,但鮮花受制于時令,又易枯榮,易掉汁掉色。因此,不枯不敗、精致唯美的絨花應運而生。通過分析問卷,我們發現大多數人對南京絨花的了解不深,雖然多數人都認同南京絨花在當今社會依舊具有價值,但僅少的人表示有興趣去學習絨花的制作技藝。南京絨花技藝面臨著失傳的風險。

圖為部分調查問卷結果

實踐活動中期,團隊成員首先前往南京民俗博物館(甘熙宅第)趙樹憲先生的絨花工作室進行實地考察,就南京絨花的傳承現狀、困難、出路采訪了趙樹憲先生。南京市民俗博物館位于甘熙宅第,蘊含了兩百多年歷史建筑文化藝術與人文精神,是一個致力于宣傳、傳承和展示中國傳統文化的重要場所。以其獨特的陳列方式和豐富多樣的藏品以及優雅精致的建筑和特色鮮明的展覽,向游客生動地展示了傳統文化的獨特魅力和深厚底蘊。

圖為館內絨花作品展示

步入絨花工作室,各色美麗的絨花工藝品使人眼前一亮:在手藝人靈巧的翻轉折疊之下,平平無奇的一根根絨條仿佛有了生命,形成了一根根綺麗的發簪。南京絨花精美獨特,有的明快富麗,有的溫柔典雅,多以花鳥魚蟲為主;花型粗中有細,勻稱和諧。不僅可以做成發飾和鳳冠,人物走獸、耳墜、胸針、山水畫、瓶插等都能用絨花做成。各式各樣精致的絨花造型展現了南京絨花這一非遺文化的古老魅力,其背后也蘊藏著傳統手工藝人精益專注的工匠精神。

2006年,南京絨花被列為江蘇省非物質文化遺產。趙樹憲入選省級非遺傳承人。年過花甲的趙樹憲先生,每天就在這十幾平米的空間里,為來訪游客講解、展演絨花的制作過程,在庭院深處,默默守護著已有千年歷史、瀕臨失傳的傳統手工藝。在趙樹憲先生的絨花工作室中,我們和他談起南京絨花如何在當代傳承下去這個問題,他說:“工業不斷加速發展,南京絨花也曾面臨失傳的壓力,要轉變思維,有了新媒體的幫助,年輕人愿意了解甚至學習,我們這些手藝人有著將這份技術傳承下去的責任,固步自封不能真正地去守護我熱愛的南京絨花。”

在采訪的最后,趙樹憲先生呼吁社會各界共同關注和保護傳統手工藝品,鼓勵年輕人學習傳統技藝,傳承中華文化。他也希望通過自己的努力,讓更多的人了解和欣賞南京絨花這一令人心靈悸動的優秀傳統工藝品。

圖為趙樹憲先生制作絨花

之后,團隊成員在南京博物院非遺館學習了絨花的制作過程,感受其魅力。我們了解到南京絨花的制作流程繁多,難以全面掌握。該流程分為準備過程、制作過程兩部分。其中,準備過程分為煮絲、染色、燒絲三步。制作過程分為滾絨、打尖、傳花、粘花四步。

圖為團隊成員溫蕭羽學習制作絨花過程

通過本次社會實踐,團隊希望能夠提高社會對南京絨花等這一類非物質文化遺產的傳承與保護意識,增強文化自信,也為絨花與現代文化和審美相融合做出一些探索,提出有實際效益的建議,讓傳統手工藝和更多的非物質文化遺產在現代舞臺再次綻放光彩。

作者:廣西師范大學 溫蕭羽 來源:多彩大學生網

- 百萬大學生進社區 | 守護黃河生態,傳承歷史文化

- 03-05

- 非遺之光永不滅 匠心守得絨花開

- 廣西師范大學國際文化教育學院溫蕭羽、黃子瑜、李林林于2024年1月28日至2月3日探訪南京博物院、南京市民俗博物館(甘熙宅第)開展南京

- 03-05

- 曲園學子寒假行:感謝恩師,你我同行

- 03-05

- “殼”以清源調研團——寒假社會實踐取得階段性成果

- 03-04

- “數智云聯”調研團完成六省八地實踐調研

- 03-04

- “‘云’夢支教,青綠同‘帆’”

- “2024年七彩假期寒假支教活動”的心得

- 03-04

- 宣講大學風采,激勵熱忱學子

- 2024年1月29-30日,來自福建醫科大學的四名同學在山東省三所高中展開了宣講活動。這次活動不僅讓正在讀高中的學子們受益匪淺、對未來有

- 03-03

- 為中外合作教育注入“中國紅”

- “學貫中西,國魂鑄心”社會實踐團隊順利開展實地調研活動

- 03-03

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺