多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

焦桐有情,精神長青 實踐感悟收獲

發布時間:2023-08-16 關注: 一鍵復制網址

探索紅色足跡,重講黨史故事,點燃時代激情,傳承紅色信仰。2023年7月25日至7月26日天津師范大學教育學部“尋紅色蹤跡,傳革命薪火”黨史學習教育社會實踐團,前往河南省蘭考縣開展三下鄉實地調研活動,對紅色文化基地進行考察并進行紅色黨史的記錄和傳播,開展豐富的調研、宣講和實踐記錄活動,在觀察本地紅色黨史故事的過程中結合社會主義價值觀和新時代社會主義建設的需要,用英語講好紅色革命故事,讓黨的紅色歷史深入人心。這是一段充滿意義和學習的旅程,不僅讓團隊成員深入了解黨史,也將為他們的成長、社會責任和愛國情懷帶來深遠影響。

2023年7月25日,我坐上了開往蘭考的列車,開始了為期兩天的三下鄉實踐活動。這是充實而豐盈的兩天。我在焦裕祿紀念館內了解前輩的生平,在四面紅旗紀念館觸摸當年的艱辛與決心,在體驗基地感悟偉人的精神。回望這兩天的歷程,要寫些什么寄托內心百感時,我的視線卻聚焦在了那一棵焦桐上——

一棵焦桐樹,挺立六十年,見證了一代人的艱苦奮斗。在紀念館內參觀時,我更詳細地了解了焦裕祿前輩的生平經歷——出身貧苦,被迫到煤窯打工、逃出虎口再入狼穴,這些磨難都沒能使他屈服,他一次次反抗、出逃的不屈不撓我想也為他之后在蘭考工作時奠定了戰天斗地、不屈不撓的精神底色。或許是自身經歷過這樣的貧苦,所以在面對在“最苦、最窮、最難”的蘭考時,他更有了不忍群眾受此苦難而定要大干一場,誓換新天的決心。深涉洪水繪制圖案、翻越沙丘查探風口,終于總結出翻淤壓沙、排澇治堿的一套方法。于是蘭考群眾便轟轟烈烈地投身到這場戰天斗地的“戰役”中。那棵焦桐也在這場“戰役”中誕生——它原是一棵瘦小到要被人丟棄的樹苗,卻被焦書記看中栽在了一旁,蒼狗白云六十年,如今它已亭亭如蓋——恰如當年戰天斗地的每一個蘭考群眾一樣,或許自身并不強大,卻在那樣艱苦的條件中頑強生長,創造了今日的千頃澄碧。生在二十一世紀的我們,面對信息化、智能化的今天,或許不必再親身經歷那個年代的貧瘠和艱苦了,但我們也有我們要奮斗躬耕的野地,我們也將在此頑強生長,成焦桐萬千。

一棵焦桐樹,挺立六十年,背后是一家人的衷情堅守。說起焦桐,自然也離不開焦桐背后的那位守護人——魏善民爺爺。我們去拜訪魏爺爺時,他正在焦桐樹下輕掃落葉,焦桐樹前前來學習的干部領導正列隊整齊的聽著講解員的講解。魏爺爺在完成每天的清掃工作后,坐了下來給我們講述當年和焦書記一起栽樹和之后守護焦桐的故事。談到被焦書記選中和他一起栽樹時,爺爺很是自豪。從魏爺爺的講述中我們也了解到魏爺爺當年也是放棄了很好的工作機會選擇留下來守護焦桐,只因為父親說“你是黨員,焦桐交給你我放心。”守護焦桐原是魏爺爺父親的工作,老人守護八年之后身體不允許了,這項工作便交給了魏爺爺,或許魏爺爺也沒想到,這一守便是五十二年。而在52年守護焦桐的經歷中,魏爺爺和害蟲做斗爭,一次次挽救焦桐,才有了今天繁茂蔥郁的矗立六十年的焦桐。采訪結束時,魏爺爺說:“我不管再忙,你們這些大學生來了我都會和你們講述這些故事,因為你們是國家的棟梁,是未來的人才啊。”如今八十歲的魏爺爺表示他的小兒子會在他之后繼續守護焦桐。一家三代人,感念偉人恩情,便義無反顧守護了幾十載的時光。他們用自己的行動詮釋了共產黨員的信念,更讓我看到了蘭考群眾對焦書記的感恩和懷念。

在紀念館進行街采時,游客阿姨說:“希望我們這些后輩人,無論是當官還是做人,都能學習貫徹焦裕祿精神。”怎樣才算是貫徹焦裕祿精神呢?我想,或許便是在新時代的沃土中,做一棵焦桐。不懼艱苦可頑強而生,飲水思源能知恩堅守,憑勢而起可奏時代強音。

焦桐有情,精神長青。作為新時代的青年,我們應該秉持著焦裕祿的精神,勇立時代潮頭,為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗。

2023年7月25日,我坐上了開往蘭考的列車,開始了為期兩天的三下鄉實踐活動。這是充實而豐盈的兩天。我在焦裕祿紀念館內了解前輩的生平,在四面紅旗紀念館觸摸當年的艱辛與決心,在體驗基地感悟偉人的精神。回望這兩天的歷程,要寫些什么寄托內心百感時,我的視線卻聚焦在了那一棵焦桐上——

一棵焦桐樹,挺立六十年,見證了一代人的艱苦奮斗。在紀念館內參觀時,我更詳細地了解了焦裕祿前輩的生平經歷——出身貧苦,被迫到煤窯打工、逃出虎口再入狼穴,這些磨難都沒能使他屈服,他一次次反抗、出逃的不屈不撓我想也為他之后在蘭考工作時奠定了戰天斗地、不屈不撓的精神底色。或許是自身經歷過這樣的貧苦,所以在面對在“最苦、最窮、最難”的蘭考時,他更有了不忍群眾受此苦難而定要大干一場,誓換新天的決心。深涉洪水繪制圖案、翻越沙丘查探風口,終于總結出翻淤壓沙、排澇治堿的一套方法。于是蘭考群眾便轟轟烈烈地投身到這場戰天斗地的“戰役”中。那棵焦桐也在這場“戰役”中誕生——它原是一棵瘦小到要被人丟棄的樹苗,卻被焦書記看中栽在了一旁,蒼狗白云六十年,如今它已亭亭如蓋——恰如當年戰天斗地的每一個蘭考群眾一樣,或許自身并不強大,卻在那樣艱苦的條件中頑強生長,創造了今日的千頃澄碧。生在二十一世紀的我們,面對信息化、智能化的今天,或許不必再親身經歷那個年代的貧瘠和艱苦了,但我們也有我們要奮斗躬耕的野地,我們也將在此頑強生長,成焦桐萬千。

一棵焦桐樹,挺立六十年,背后是一家人的衷情堅守。說起焦桐,自然也離不開焦桐背后的那位守護人——魏善民爺爺。我們去拜訪魏爺爺時,他正在焦桐樹下輕掃落葉,焦桐樹前前來學習的干部領導正列隊整齊的聽著講解員的講解。魏爺爺在完成每天的清掃工作后,坐了下來給我們講述當年和焦書記一起栽樹和之后守護焦桐的故事。談到被焦書記選中和他一起栽樹時,爺爺很是自豪。從魏爺爺的講述中我們也了解到魏爺爺當年也是放棄了很好的工作機會選擇留下來守護焦桐,只因為父親說“你是黨員,焦桐交給你我放心。”守護焦桐原是魏爺爺父親的工作,老人守護八年之后身體不允許了,這項工作便交給了魏爺爺,或許魏爺爺也沒想到,這一守便是五十二年。而在52年守護焦桐的經歷中,魏爺爺和害蟲做斗爭,一次次挽救焦桐,才有了今天繁茂蔥郁的矗立六十年的焦桐。采訪結束時,魏爺爺說:“我不管再忙,你們這些大學生來了我都會和你們講述這些故事,因為你們是國家的棟梁,是未來的人才啊。”如今八十歲的魏爺爺表示他的小兒子會在他之后繼續守護焦桐。一家三代人,感念偉人恩情,便義無反顧守護了幾十載的時光。他們用自己的行動詮釋了共產黨員的信念,更讓我看到了蘭考群眾對焦書記的感恩和懷念。

圖為成員們聆聽魏善民老人講述焦桐故事

一棵焦桐樹,挺立六十年,象征的是一種精神的挺立長青。焦裕祿前輩在蘭考待了475天,卻給蘭考人民留下了永恒的物質財富和不朽的精神豐碑。昔日的沙窩地一改舊貌,綠樹成蔭、泡桐花繁;千頃泡桐林化身綠色銀行,民族樂器、家居品牌;紅色精神涵養人文底蘊,人民傳承、群眾學習。前人栽樹,作為乘涼的后人,我們應該心懷感激,飲水思源。所幸今日的青年是健康成長的一代,他們知感恩,常懷緬——蘭考的城區幾乎隨處可見標有焦裕祿精神的路牌,在各個紅色教育學習基地也都不乏小孩子的身影,宣傳焦裕祿精神的紅色作品更是百花齊放。來到蘭考前的焦裕祿,是我筆下寫作時的一個素材人物,是時政考試中一個會得分的知識點,也更像是高立神壇而不可及的偉人。但在蘭考這兩天經歷告訴我,真正的焦裕祿其實就像他親手栽下的那棵焦桐一樣,有血肉有靈魂,深深地扎根在人民群眾這捧沃土中。在紀念館進行街采時,游客阿姨說:“希望我們這些后輩人,無論是當官還是做人,都能學習貫徹焦裕祿精神。”怎樣才算是貫徹焦裕祿精神呢?我想,或許便是在新時代的沃土中,做一棵焦桐。不懼艱苦可頑強而生,飲水思源能知恩堅守,憑勢而起可奏時代強音。

焦桐有情,精神長青。作為新時代的青年,我們應該秉持著焦裕祿的精神,勇立時代潮頭,為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗。

作者:魏佳瑜 來源:多彩大學生網

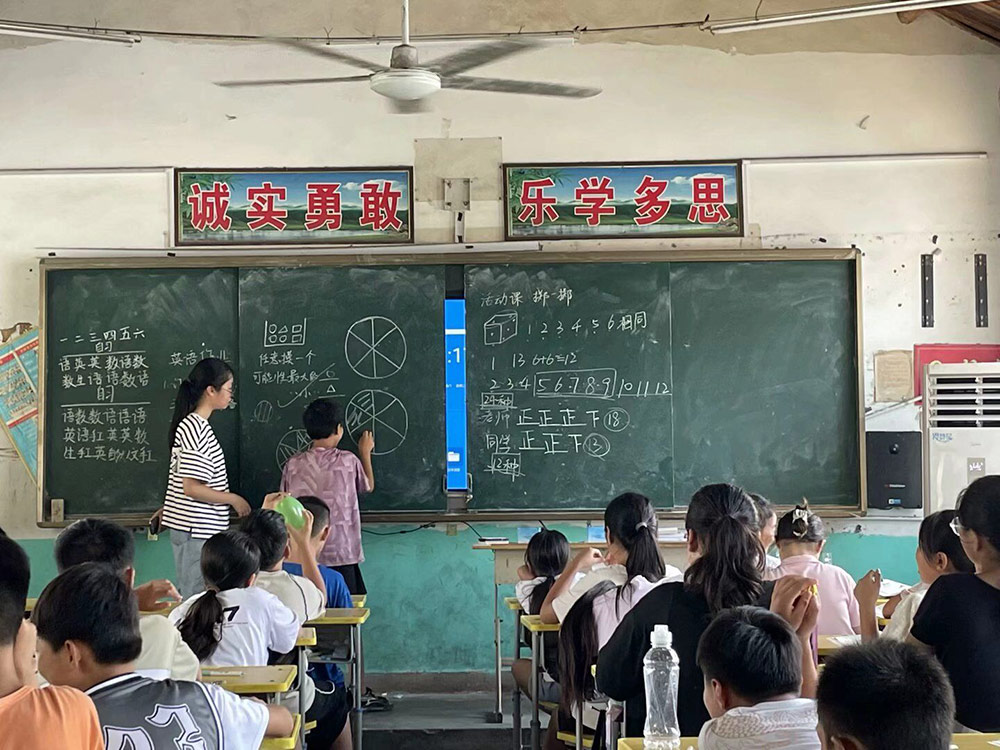

- 紅心向黨暑期實踐團成員深入北賈村小學調研:重走總書記考察

- 為深入宣傳貫徹習近平新時代中國特色暑期主義思想,秉承實踐精神,為推動高質量發展貢獻青年力量,華北電力大學校研會紅心向黨暑期實踐

- 08-16

- 泰州學院“薪火小隊”——傳承非遺廬劇,探索融合發展

- 在新媒體背景下,利用暑期時間對安徽省非物質文化遺產廬劇進行調研。本團隊將組織不同地區的成員了解安徽地區的非物質文化遺產廬劇,了

- 08-16

- 探尋宗家莊木版年畫,傳承古老藝術

- 08-16

- 焦桐有情,精神長青 實踐感悟收獲

- 08-16

- 以蒙山沂水精神澆灌黨史知識傳播

- 08-16

- 科普數字奧秘,調研數經實況

- 08-16

- 滁院學子三下鄉:傳承紅色基因 鑄牢復興之魂

- 08-15

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺