多彩大學(xué)生網(wǎng),大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺

蘇州大學(xué)學(xué)子三下鄉(xiāng):跨越這座山,你會發(fā)現(xiàn)外面的世界

發(fā)布時間:2023-07-30 關(guān)注: 一鍵復(fù)制網(wǎng)址

蘇州大學(xué)學(xué)子三下鄉(xiāng):跨越這座山,你會發(fā)現(xiàn)外面的世界

多彩大學(xué)生網(wǎng)山西臨汾電(通訊員 俞開顏)“我從沒見過這么美的星空。”

在前往教學(xué)樓的路上,我們齊齊停下腳步,抬頭驚呼。不同于蘇州的夜晚——現(xiàn)代化高樓和灰蒙蒙的天空,臨汾的夜晚皓月高懸,星辰閃爍。也是那一刻,我突然從長途跋涉的風塵仆仆和初來乍到的兵荒馬亂中抽離出來,無比慶幸于自己做出前來山西臨汾辛南學(xué)校支教的決定——在滿地的六便士里,我們選擇了月亮。

支教,是我一直以來的心愿。可在長達二十個小時的綠皮火車、蒼蠅飛舞的旱廁、空空如也的木板床、滿是塵土的風面前,這份熱情還是露了幾分怯。在離家一千多公里的異鄉(xiāng),沒有長輩的熱望叮嚀和斧正,沒有血脈的聯(lián)系,在這里,所有的親密與友誼,都憑嗅覺,都源于靈魂的相似和同質(zhì);在這里,所有的生活都需要我們自己去經(jīng)營,從洗衣做飯到備課試講,從布置宿舍到打掃教室,一切都是獨立而新奇的。我還記得食堂飄來的飯菜香味,煙火氣的溫暖,記得在深夜的會議室歡鬧,一起唱的生日歌和吹的蠟燭,記得我們被廚房的油煙熏得不停打噴嚏卻望著彼此大笑起來……小小的記憶片段閃爍,拼湊成名為情誼的畫卷。

第一次見到辛南學(xué)校的學(xué)生,是在早晨七點,陽光和孩子們臉上的笑容一樣,熱烈而純真。“老師,你是教我們的嗎?”“老師,你們會在這邊待多久啊?”“老師,這個糖送給你們”一張張稚氣的臉龐,一雙雙明亮的雙眸,在炙熱的夏日吹來了涼爽的風。經(jīng)過幾天的相處,我們初識到了解,從相熟到相知,彼此度過了最初的磨合期,漸漸開始熟悉起來,他們也褪去了羞澀與拘謹,向我們展示出最燦爛陽光的一面。其實,他們和我們——城里的孩子沒什么不同的,他們聰明、善良、純真,對這個世界充滿好奇,只是他們的世界很小,小到用電瓶車就可以到達遠方。可恰恰是他們的淳樸、天真,感染了團隊中的每一個人。在他們身上,我好像找到了某種被時間否定的、封塵的特質(zhì)——真誠。他們會積極參加每一次互動,會在硬件設(shè)備故障時輕聲安慰你,說“老師,沒關(guān)系,我們等等吧”,會在下課后圍在你身邊嘰嘰喳喳地問一個又一個問題,會在一個陽光燦爛的下午拉起你的手,央求著你陪他們一起玩游戲……對人真誠、對知識真誠,對這個世界真誠,亮亮的眼眸中是獨屬于這方水土滋養(yǎng)出來的溫潤與純真,是這個年紀應(yīng)該綻放的爛漫,是努力吸收陽光和養(yǎng)分,蓄力破土而出的熱切和渴望。

教育,不應(yīng)該有隔閡的。曾有人告訴我,沒必要在黃沙漫天的地方,去教一群小孩;沒必要在微涼的清晨,去教室為學(xué)生開空調(diào);沒必要在狹小的書桌前,擁擠著寫講課稿;更沒必要,在蟲鳴月涼的凌晨,為適應(yīng)各年級學(xué)生不同的認知水平和接受能力而不斷調(diào)整打磨教案……“水洼里有成百上千條被暴風雨卷上岸的小魚,你救不過來的”,這一切的汗水和辛苦沒人會在乎,但是我想,“每一條小魚會在乎”。支教的價值,從不在于他們的數(shù)學(xué)提升了幾分,多學(xué)會了幾個漢字,多掌握了多少知識,而是在于洋溢在孩子們臉上的每一個笑容,在于他們緊緊的擁抱,在于他們對更大更廣闊的世界的好奇和向往。這不僅僅只是傳遞知識,而是利用我們的力量去給他們一次選擇生活的權(quán)利——

“跨越這座山,你會發(fā)現(xiàn)外面的世界”。

當視覺的刻度變了,靈魂的尺碼也會隨之改變。我希望,我們的到來能為他們搭建一座橋,一座連接“小千世界”和“大千世界”的橋。我想讓他們知道,李白不是刺客,而是盛唐氣象,書本里不只有“一二三,天地人”,還有康·巴烏斯托夫斯基的“金薔薇”;我想教他們的是“萬里寫入襟懷里”的眼界,是“千金散盡還復(fù)來”灑脫……這個世界的精彩和博大從不囿于抖音快手,他們該用腳步去丈量、用靈魂去感知。

我知道,我的能量不足以為他們教授“更大的世界”這個宏大課題,但我們可以,我們們可以。當越來越多的人走進大山,越來越多的人致力于拆掉教育隔離墻,小小的他們就可以被托舉起來,那些小小的夢想便能乘風飛翔。“青年人,珍重地描寫吧,時間正翻著書頁,請你著筆。”一如冰心先生的叮囑,時代的答卷需要我們?nèi)鴮懀聊系娘L在呼喚更多的青年,孩子們在期待一個更閃亮的明天。

離別的那天,就像剛到來的夏夜。孩子們拉著我的手,爭著搶著擠進小小的合照鏡框,鏡頭里的我們,亦如身后的星辰,微小卻閃耀。

在滿地六便士中,我們見到了月亮。

作者:俞開顏 來源:多彩大學(xué)生網(wǎng)

- 三下鄉(xiāng)投稿

- 西安建筑科技大學(xué)公共管理學(xué)院赴陜西省各區(qū)縣鄉(xiāng)村開展“走進美麗鄉(xiāng)村,助推鄉(xiāng)村旅游”調(diào)查研究暑期社會實踐團胡藝佳張惠麗赴寶雞市眉縣

- 07-30

- 長大學(xué)子三下鄉(xiāng):做大做強做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè),助力鄉(xiāng)村振興

- 。長安大學(xué)赴山西陽泉“激活特色產(chǎn)業(yè)˙振興美麗鄉(xiāng)村”暑期社會調(diào)研隊于7月16日前往山西省陽泉市進行暑期社會實踐。了解鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的

- 07-30

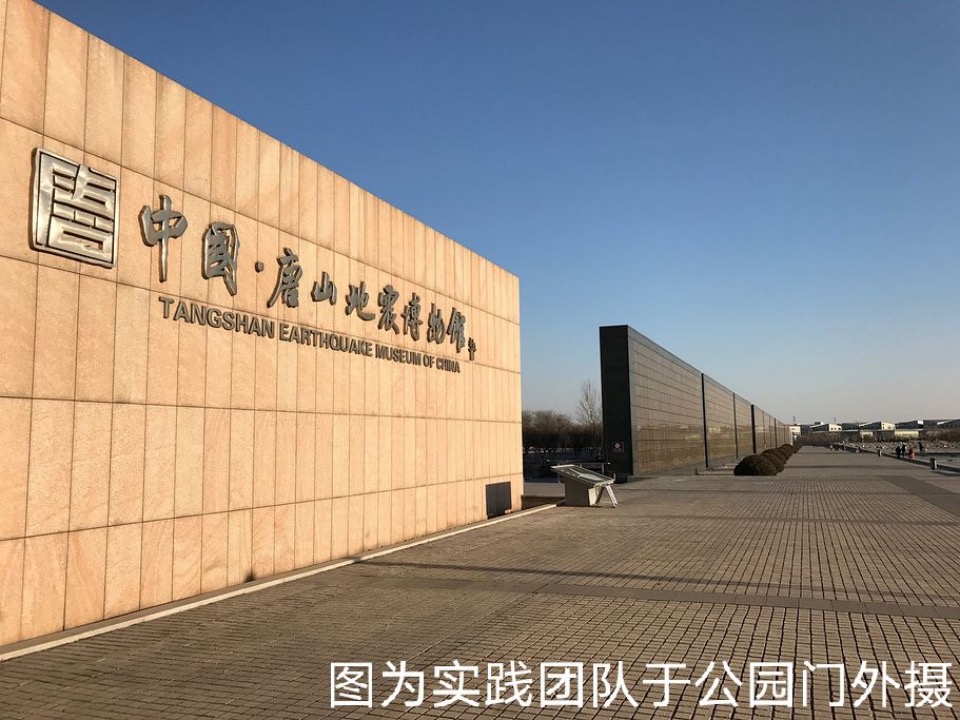

- 追隨習(xí)書記腳步,再訪唐山地震遺址紀念公園

- 南京航空航天大學(xué)參觀唐山地震遺址紀念公園

- 07-30

- 支教靠真情,助學(xué)靠真心

- 社會實踐是一種重要的教育形式,通過參與社會活動,我們可以更好地了解社會現(xiàn)象和現(xiàn)有的問題,并在實踐的過程中培養(yǎng)自己的社會責任感。

- 07-30

- 淮師大學(xué)子三下鄉(xiāng):長三角小微企業(yè)發(fā)展調(diào)研團暑期調(diào)研

- 由于各種挑戰(zhàn)和影響,對長三角地區(qū)中的各種小微企業(yè)進行調(diào)查采訪去更好的了解他們的經(jīng)營狀況、管理能力和發(fā)展需求等方面的情況。

- 07-30

- “揚帆計劃”暑期實習(xí),推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興發(fā)展

- 為積極響應(yīng)政府號召,2023年6月21日,淮北師范大學(xué)“揚帆啟航”計劃——職業(yè)探索與實踐計劃先鋒隊隊長徐冰袁積極參與了淮南市壽縣為期

- 07-30

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺