多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

巴蜀古建傳奇:一場跨越千年的建筑對話——重慶大學“青韻尋跡”實踐團紀實

發布時間:2025-02-19 閱讀: 一鍵復制網址

巴蜀古建傳奇:一場跨越千年的建筑對話

【重慶大學2025年2月16日訊】(通訊員:顏肇奕及“青韻尋跡”實踐團)為深入了解重慶當地古建筑及古文物,發掘其多元價值和現實意義,促使人們學習其歷史故事、自覺保護文物,2025年2月16日,重慶大學“青韻尋跡”實踐團前往重慶市古代巴蜀博物館展開實地調研和考察。博物館依托重慶市級文物保護單位復興寺而建,是川渝地區首座以古代建筑文化為主題的專題博物館。

巴蜀古代建筑博物館

柱礎石:古建筑的“隱形守護者”

踏入博物館,首先映入眼簾的是一塊塊柱礎石。這些墊在木柱下的石頭,曾是古建筑的“隱形守護者”。清代麒麟柱礎高達一米,張牙舞爪的造型下暗藏玄機——中間有一個20厘米的孔洞。資料解釋,這并非粗制濫造,而是古代工匠的智慧結晶:孔洞讓木柱與石礎間留有縫隙,既防風抗震,又避免“過剛易折”。而一旁的花瓶狀柱礎則因無孔“躺平”,僅作裝飾,默默演繹著建筑界的“顏值擔當”。

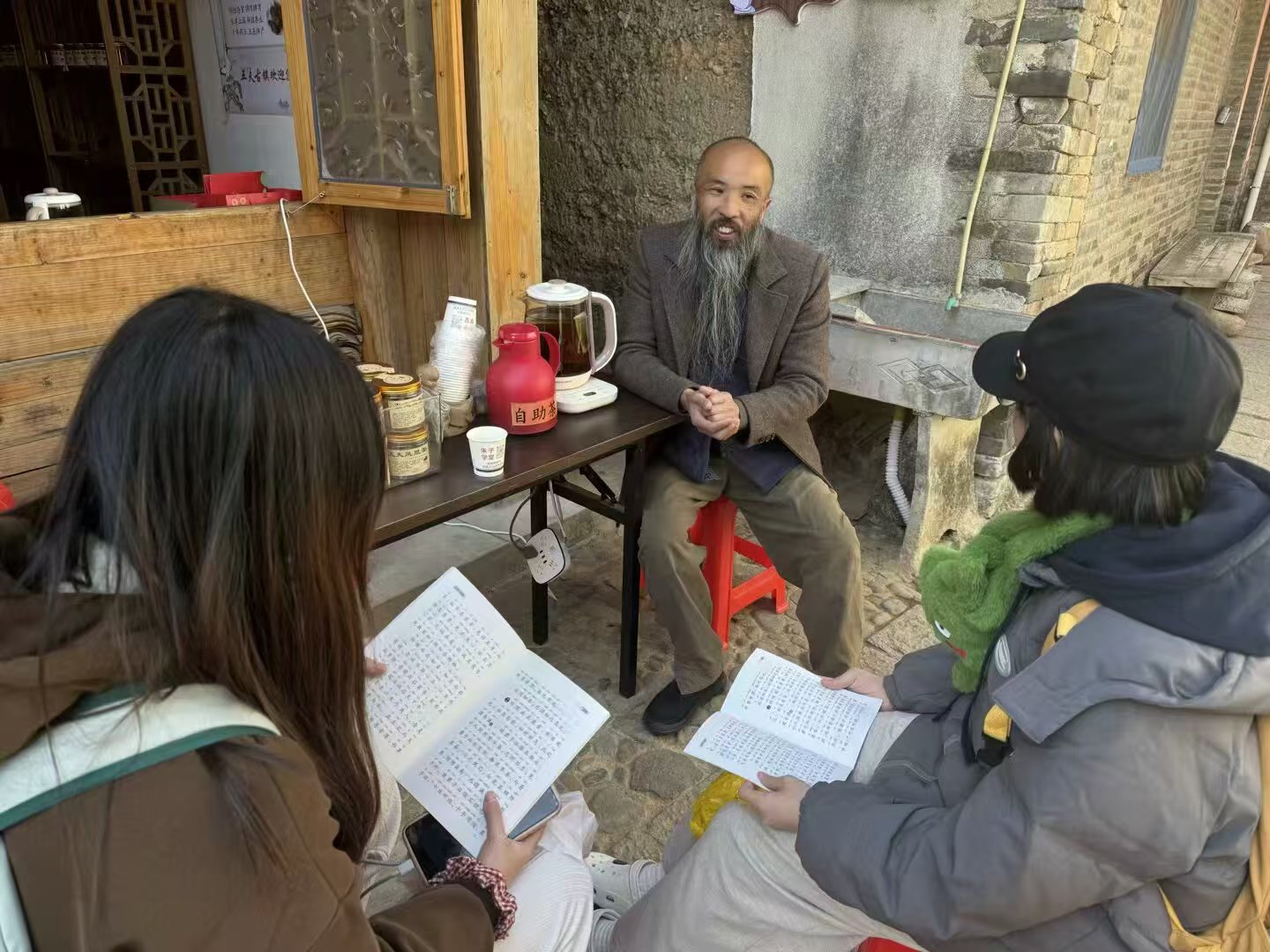

實踐團成員正在巴蜀古代建筑博物館參觀文物

藻井:天花板上的“宇宙”與防火玄機

抬頭望向展廳,復建的明代復興寺內,一方藻井高懸穹頂。這不是普通的天花板,而是古人“天人合一”的宇宙模型:正中花鳥寓意富貴,外圈暗八仙紋暗藏道家智慧,四只蝙蝠盤旋“送福”,最外層竟刻著《朱子家訓》全文。更絕的是,藻井的穹窿結構不僅為美學,更是防火設計——木構建筑最懼火患,藻井的層疊構造能阻隔火勢蔓延。

復興寺:不用一顆鐵釘的“建筑魔術”

作為博物館本體的復興寺,本身就是一場穿越400年的奇跡。原址始建于明代萬歷年間,歷經清康熙、嘉慶兩朝重建,卻在現代因城市發展被迫“搬家”。2017年,工匠們將整座寺廟拆解為3000余構件,依原樣榫卯拼接,未用一顆鐵釘,讓古剎在陳家橋“重生”。展廳內的修復對比圖揭示秘密:殘破梁柱經礦物顏料補色、傳統桐油防腐,甚至用上了《營造法式》記載的“根號2矩形”切割法——這種比例能讓木料無限對半切割而不變形。

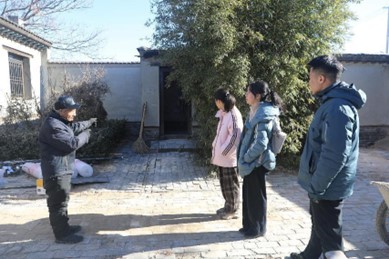

實踐團成員合影留念

參觀活動進入尾聲,實踐團成員們合影留念,為此次博物館之旅畫上圓滿的句號。此次社會實踐活動不僅為實踐成員提供了一次深入了解巴蜀古建筑文化的機會,也引發了他們對保護歷史文物和發掘其現實意義必要性的思考。在未來,實踐成員將呼吁更多人走進博物館,探尋歷史的足跡,感受文化的魅力,共同守護共同的精神家園。

重慶大學“青韻尋跡”實踐團 負責編輯:顏肇奕

【重慶大學2025年2月16日訊】(通訊員:顏肇奕及“青韻尋跡”實踐團)為深入了解重慶當地古建筑及古文物,發掘其多元價值和現實意義,促使人們學習其歷史故事、自覺保護文物,2025年2月16日,重慶大學“青韻尋跡”實踐團前往重慶市古代巴蜀博物館展開實地調研和考察。博物館依托重慶市級文物保護單位復興寺而建,是川渝地區首座以古代建筑文化為主題的專題博物館。

巴蜀古代建筑博物館

柱礎石:古建筑的“隱形守護者”

踏入博物館,首先映入眼簾的是一塊塊柱礎石。這些墊在木柱下的石頭,曾是古建筑的“隱形守護者”。清代麒麟柱礎高達一米,張牙舞爪的造型下暗藏玄機——中間有一個20厘米的孔洞。資料解釋,這并非粗制濫造,而是古代工匠的智慧結晶:孔洞讓木柱與石礎間留有縫隙,既防風抗震,又避免“過剛易折”。而一旁的花瓶狀柱礎則因無孔“躺平”,僅作裝飾,默默演繹著建筑界的“顏值擔當”。

實踐團成員正在巴蜀古代建筑博物館參觀文物

藻井:天花板上的“宇宙”與防火玄機

抬頭望向展廳,復建的明代復興寺內,一方藻井高懸穹頂。這不是普通的天花板,而是古人“天人合一”的宇宙模型:正中花鳥寓意富貴,外圈暗八仙紋暗藏道家智慧,四只蝙蝠盤旋“送福”,最外層竟刻著《朱子家訓》全文。更絕的是,藻井的穹窿結構不僅為美學,更是防火設計——木構建筑最懼火患,藻井的層疊構造能阻隔火勢蔓延。

復興寺:不用一顆鐵釘的“建筑魔術”

作為博物館本體的復興寺,本身就是一場穿越400年的奇跡。原址始建于明代萬歷年間,歷經清康熙、嘉慶兩朝重建,卻在現代因城市發展被迫“搬家”。2017年,工匠們將整座寺廟拆解為3000余構件,依原樣榫卯拼接,未用一顆鐵釘,讓古剎在陳家橋“重生”。展廳內的修復對比圖揭示秘密:殘破梁柱經礦物顏料補色、傳統桐油防腐,甚至用上了《營造法式》記載的“根號2矩形”切割法——這種比例能讓木料無限對半切割而不變形。

實踐團成員合影留念

參觀活動進入尾聲,實踐團成員們合影留念,為此次博物館之旅畫上圓滿的句號。此次社會實踐活動不僅為實踐成員提供了一次深入了解巴蜀古建筑文化的機會,也引發了他們對保護歷史文物和發掘其現實意義必要性的思考。在未來,實踐成員將呼吁更多人走進博物館,探尋歷史的足跡,感受文化的魅力,共同守護共同的精神家園。

重慶大學“青韻尋跡”實踐團 負責編輯:顏肇奕

作者:顏肇奕 來源:重慶大學“青韻尋跡”實踐團

掃一掃 分享悅讀

- 閩江學院:追尋領袖足跡,品味朱子遺韻

- 為深入貫徹黨的二十大精神,認真學習領會習近平文化思想的深刻內涵,賡續中華文脈,堅定文化自信,1月23日,閩江學院的朱子遺風探尋實踐

- 02-19

- 巴蜀古建傳奇:一場跨越千年的建筑對話——重慶大學“青韻尋跡”實踐團紀實

- 深入了解重慶當地古建筑及古文物,發掘其多元價值和現實意義,促使人們學習其歷史故事、自覺保護文物,2025年2月16日,重慶大學“青韻

- 02-19

- 科技賦能養老 調研解鎖需求

- —“腦宇宙”調研團調研成果顯著

- 02-18

- 傳承紅色基因 共鑄民族情懷——桂風紅韻隊赴中共廣西省一大舊址與貴港博物館開展寒假社會實踐

- 2025年2月16日,廣西師范大學文學院/新聞與傳播學院“桂風紅韻隊”成員丘漫、蘇文慧走進中共廣西省一大舊址與貴港博物館,開展以“壯美

- 02-18

- 腦宇宙調研團赴山東省濱州市社會養老服務中心開展調研

- 腦宇宙調研團赴山東省濱州市社會養老服務中心開展調研

- 02-18

- 元宵社區行,青春暖人心

- 作為一名大學生,在元宵節活動期間,我積極投身于社區實踐。協助社區工作者組織了掛燈籠、包湯圓、猜燈謎、舞龍、拉兔子燈游行的活動。

- 02-18

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺